天府廣場東北側(cè)出土石犀與李冰治水的歷史事件

公元前316年,秦并巴蜀,成都平原正式納入秦國版圖。秦人入蜀,帶來了先進的制度和技術(shù),它們與古蜀文明中的優(yōu)秀因子相結(jié)合,極大促進了成都平原的經(jīng)濟、文化發(fā)展。公元前256年,李冰建都江堰,這一曠古爍今的水利工程不僅為漢代成都平原天府之國的形成打下了堅實的基礎(chǔ),也在兩千多年的歲月里持續(xù)影響著成都平原的政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展。2012年,成都文物考古研究所于成都市中心天府廣場東北側(cè)發(fā)掘出土一秦漢時期的石犀(圖一),與古文獻中李冰“作石犀五枚……以厭水精”的記載吻合,再度引發(fā)了學(xué)界關(guān)于李冰治水的討論。該石犀目前于成都博物館先秦廳內(nèi)常年展出,因其體型巨大,呆萌可愛,又極具歷史及藝術(shù)價值,因此被稱為成博最“重”的鎮(zhèn)館之寶。

一、石犀的發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘與年代推測

石犀的發(fā)現(xiàn)與發(fā)掘與成都城市建設(shè)緊密相關(guān)。1973年,成都市政府于今天府廣場北側(cè)修建電信大樓,在挖地基時,掘得一石獸,當時的文史專家認為,電信大樓工地屬于五代時期宣華苑的范圍內(nèi),石獸可能是宣華苑瑞獸門前的石獅[1]。但因石獸太重,當時的技術(shù)條件有限,未能移出,留于原處,人們并未窺見石獸的全貌。2010年,由于成都市政建設(shè)的需要,電信大樓拆除改建四川大劇院。2012年,為配合四川大劇院修建,成都文物考古研究所對該處遺址進行了科學(xué)的考古發(fā)掘,依賴于現(xiàn)代化的考古發(fā)掘與文物保護技術(shù),考古工作者確認,當年被文史專家判斷為五代石獅的獸形石雕實際上為一石犀。

石犀體型巨大,長3.3、寬1.2、高1.7米,重約8.5噸,紅砂石質(zhì),形狀似犀,作站立狀,頭部略呈圓錐形,五官清晰,軀干豐滿壯實,四肢粗短,下頜及前肢軀干部雕刻卷云紋,臀部左側(cè)刻有文字,未能辨識;整體雕刻風格粗壯古樸[2]。根據(jù)考古報告,埋藏石犀的灰坑H99的形成年代為蜀漢末或西晉初,也就是說石犀的埋藏年代不會晚于西晉。關(guān)于其制作年代,發(fā)掘者認為應(yīng)在戰(zhàn)國晚期,原因有二:一是根據(jù)目前的考古材料,四川地區(qū)的圓雕作品年代集中于東漢,多釆用淺浮雕技法,雕刻精細,肌肉、鬃毛、胡須、腳趾等部位表現(xiàn)清晰,且腳下多帶有底座。相比較而言,石犀的雕刻技法更加古樸粗獷,其制作時代至少應(yīng)在東漢之前;二是石犀表面雕刻的云紋為單線,卷曲程度不大,風格簡潔明快。相同特征的云紋也見于青川郝家坪戰(zhàn)國中晚期墓葬和滎經(jīng)曾家溝戰(zhàn)國中晚期墓中出土的漆器,秦咸陽宮遺址、秦櫟陽城遺址出土瓦當也帶有類似的云紋,因此考慮石犀的制作年代為戰(zhàn)國晚期或稍晚[3]。羅開玉則認為,“從考古研究的角度看,目前因在省內(nèi)或全國都缺少同一時期的石雕對比資料,要確認此石犀為戰(zhàn)國晚期作品,尚顯貿(mào)然”,但《蜀王本紀》中有“蜀守李冰作石犀五枚,二枚在府中,一枚在市橋下,二枚在水中,以厭(壓)水精”[4]的記載,又能與出土實物互證,也不宜輕易否定[5]。也有專家認為,石犀可能為漢人的仿制品[6]。

綜合上述觀點,天府廣場東側(cè)出土石犀的制作年代是否就是李冰所作的五頭石犀之一,還需未來的考古和研究工作提供進一步的支撐材料,但其應(yīng)當與李冰治水的歷史事件有關(guān)卻是不爭的事實。

二、石犀與李冰治水的歷史事件

公元前256年,李冰建都江堰,這在當時并未見于史書,直到漢武帝元鼎六年(公元前111年),司馬遷奉命出使西南時,實地考察了都江堰,并最早記錄了李冰建都江堰的歷史事件:“于蜀,蜀守冰鑿離碓,辟沬水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余則用溉浸,百姓饗其利。至于所過,往往引其水益用溉田疇之渠,以萬億計,然莫足數(shù)也”[7]但其中并未有關(guān)于李冰作石犀的記載。李冰治水時作石犀“以厭水精”的記載最早見于揚雄《蜀王本紀》:“江水為害,蜀守李冰作石犀五枚,二枚在府中,一枚在市橋下,二枚在水中,以厭(壓)水精;因曰犀牛里。”[8]成書于西晉的《華陽國志·蜀志》中也有記載:“秦孝文王以李冰為蜀守……作石犀五頭,以厭水精。”[9]之后的許多古籍,如北魏酈道元《水經(jīng)注》,唐《元和郡縣圖志》,成書于宋代的《太平御覽》、《太平寰宇記》、《輿地廣記》等均對《蜀王本紀》和《華陽國志》中關(guān)于有李冰作石犀的“厭水精”的記載有所引用或轉(zhuǎn)述。尤其《蜀王本紀》原文已佚,目前所見均為后世抄錄轉(zhuǎn)引。從漢晉之后的文獻看來,后世對石犀“厭水精”的理解多為鎮(zhèn)壓水精、水怪。這在詩歌中也有所反映,如杜甫《石犀行》中說:“君不見秦時蜀太守,刻石立作三犀牛。自古雖有厭勝法,天生江水向東流。”岑參《石犀》詩中也說:“江水初蕩譎,蜀人幾為魚。向無爾石犀,安得有邑居。”可見古人對石犀“厭水精”的理解。實際上,這也是目前學(xué)術(shù)界的主流觀點,即石犀首先是作為鎮(zhèn)水神獸而存在的。然而,考察李冰作石犀的初衷,即石犀的原始功能,并分析其功能演變,則筆者有不同的看法。

筆者認為,李冰所作石犀最初應(yīng)具有實用性功能。雖然天府廣場東北側(cè)出土石犀的位置大約處于秦漢時期的大城中部偏南,就其地理位置而言確能和揚雄《蜀王本紀》中“李冰作石犀五枚,二枚在府中”的記載相吻合,而“在府中”的石犀顯然已作為神物,并無實用性。但天府廣場東北側(cè)出土石犀的年代存疑,且《蜀王本紀》原文已佚,目前所見最早的版本為宋人引述,其真實性存疑。且無獨有偶,先秦文獻迄今未見犀牛能鎮(zhèn)水的記載,犀能辟水的記載,最早也見于成書于宋代的《太平御覽》引晉劉欣期《膠州記》:“有犀角通天,向水輒開。”任乃強也認為,漢以前沒有石犀厭水的說法[10]。因此并不能根據(jù)文獻推定李冰所作石犀的初衷即是為了鎮(zhèn)壓水怪。

根據(jù)文獻的記載,李冰建都江堰后作三石神人、石馬、石犀。其中三石人“立三水中。與江神要:水竭不至足,盛不沒肩”,實際上是三個水則,用于觀察、測定水位;石馬則是掏灘標記。都江堰內(nèi)江鳳棲窩一帶每年游積大量泥沙,需歲修時掏灘,李冰建都江堰時,曾在鳳棲窩下埋有石馬作為掏灘標記,以規(guī)定掏灘的深度。以此看來,李冰治水時所作種種,雖然都被后人賦予了神話色彩,但都有實用性。據(jù)此推之,李冰所作石犀不應(yīng)只是虛妄地用于鎮(zhèn)壓水怪,避免江水泛濫,而應(yīng)有更實際的用途。

關(guān)于石犀的原始功能,有觀點認為,石犀類似“石馬”、“臥鐵”,埋在河道中作為掏河深度的標志[11]。此說無明確的依據(jù),但由于早期文獻未有李冰埋石馬作為掏灘標記的記載,迄今所見為明代曹學(xué)佺《蜀中名勝記》:“都江口舊有石馬埋灘下”,因此早期的掏灘標志為石犀也不無可能。也有觀點認為,“水精”可解釋為水中急流,現(xiàn)代四川仍有“行船要走水精”的說法。“厭水精”就是迫使水改變急流的方向,即用大石雕刻成犀牛的形狀,放置在水中急流處,借以減輕水的沖力以保護河岸,又能迫使水流改變方向[12]。筆者認為此說法雖沒有十足的證據(jù),但不失為一種合理解釋。同時,石犀也可能兼具水則的功能。

然而,李冰建都江堰時所作的石人、石犀等在后世都存在逐漸被神化而失去其實用性的過程。這在考古材料中也有體現(xiàn):1974年3月3日都江堰修建外江閘時在北距原有索橋130米,東距外金剛堤40米的外河床深4.5米處發(fā)現(xiàn)一石像。石像橫臥江心,頭向西,背朝天,高2.9米,肩寬0.96米,頭戴冠,腰束帶,寬衣垂袖,拱手而立,底部有榫頭,衣襟中間和兩袖之上有隸書銘文題記三行:“故蜀郡李府若諱冰,建寧元年閩月戊申廿五日都水掾尹龍長陳壹造三神,石人珍水萬昔焉”。題記表明,這是東漢建寧元年(公元168年)都水掾尹龍長陳壹所造的“三神石人”中的一個,是秦蜀郡守李冰的像(圖二)。古“珍”字又通“鎮(zhèn)”,“珍水”有“鎮(zhèn)江”的含意[13]。可見李冰像是東漢時人們模仿李冰的做法制作的鎮(zhèn)水石人,且石像底部有榫頭,應(yīng)該被作為神像供奉在廟中,而不具備水則的功能。后都江堰外江分別于1975年、2004年、2014年又出土過三尊石像,均無頭,其中1975年出土的石人持鍤,底部也有榫頭,應(yīng)與李冰像的性質(zhì)相同。可以想見,漢代人們仿李冰作石神人已非偶然現(xiàn)象,由此推測,漢晉之際,仿制石犀供為神物也在情理之中。至此,再回過頭來推敲天府廣場東北側(cè)出土石犀的制作年代,筆者認為,由于無考古學(xué)依據(jù)及可靠的文獻資料能夠直接證明該石犀的制作年代,從其出土地看又不具備實用性,該石犀作為漢晉時期仿制品的可能性較大。

三、秦漢時期的水利建設(shè)與成都城市發(fā)展

如前文所說,出土石犀的四川大劇院工地位于天府廣場東北側(cè),大約處在秦漢時期大城的中部偏南。該遺址揭露出的建筑臺基(F2)規(guī)模較大,出土的同時期瓦當數(shù)量多,類型豐富,且不少當面有涂朱的現(xiàn)象,表明該建筑臺基的等級較高,發(fā)掘者認為可能與東漢晚期至蜀漢時大城的某個官署或?qū)m廷機構(gòu)有關(guān)[14];2010年,天府廣場東的東御街出土兩通漢碑,現(xiàn)于成都博物館兩漢廳內(nèi)展出。兩碑均為記錄蜀郡太守李君和裴君生平事跡的功德碑,其上有“巍巍大漢”、“列備五都”等字樣,對于研究東漢成都的地方官制、文教、社會生活、經(jīng)濟等都具有很高的學(xué)術(shù)價值。有學(xué)者認為東御街漢碑為漢代文翁石室學(xué)堂的遺物,出土點可能為漢代蜀郡郡學(xué)、益州州學(xué)原址[15]。也有觀點認為,石犀、漢碑均為秦漢三國蜀郡府衙遺珍,天府廣場東、北側(cè)一帶應(yīng)為秦漢三國蜀郡府衙所在地[16]。而無論遺址的性質(zhì)如何,均表明今成都市中心天府廣場周邊在秦漢時已經(jīng)是城內(nèi)一處重要的中心區(qū)域,實證了成都城址中心連續(xù)使用2300多年無變化的史實。而這與成都平原戰(zhàn)國晚期至兩漢時期的水利建設(shè)有著直接的聯(lián)系。

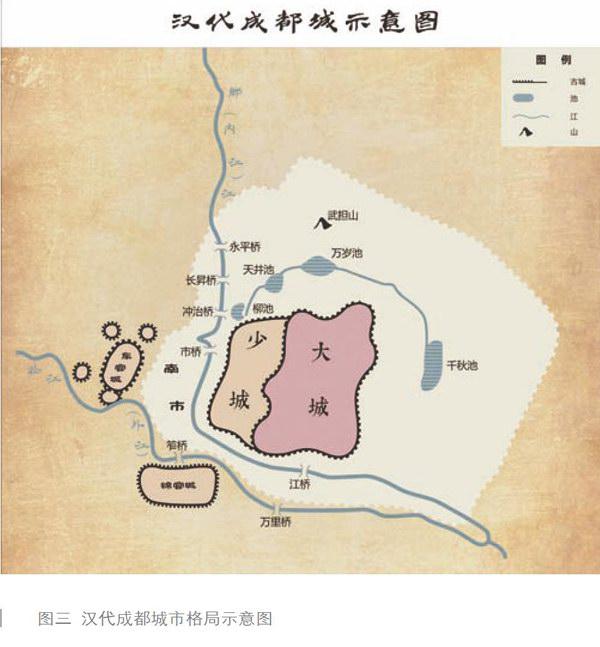

實際上,水源、水患因素是造成蜀地文明轉(zhuǎn)移的重要因素。從距今5000-6000年成都平原周邊的新石器時代文化遺址,到距今4000年前寶墩文化的興起,表明了蜀文化中心從沖積平原邊緣的臺地向成都平原中心腹地的遷移,這次遷移可能是為了追求更優(yōu)越的生存空間。寶墩文化古城址群和三星堆文化時期的古城均體現(xiàn)出臨水而居,既要親水、又要避水的特點。而三星堆向金沙、十二橋文化的轉(zhuǎn)移則可能是受到河流改道等水文變遷因素的影響[17]。從金沙遺址開始,古蜀人開始在今成都范圍內(nèi)定居。從地理位置來看,成都位于成都平原的中脊末端,洪水要先淹郫縣才能淹成都,成都應(yīng)是整個成都平原防洪能力最強的位置[18]。但由于成都所在的中脊是岷江正中沖擊扇,因此仍不能完全避免水患。《華陽國志·蜀志》中記載秦取蜀后,為鞏固其統(tǒng)治,于取蜀后二年移秦民萬家以實之,“赧王四年,惠王二十七年,儀與若城成都”[19],成都城為東西二城,東為大城,是郡治所在,也是成都城的政治中心;西為少城,少城內(nèi)“營廣府舍,置鹽、鐵、市官并長、丞;修整里阓,市張列肆,與咸陽同制”[2()],為縣治所在,也是成都城的經(jīng)濟中心,二城東西相連,少城之東墻即為大城之西墉。這與秦漢時期盛行于黃河流域和長江中、下游的城市布局模式不同,這些地區(qū)的小城通常位于大城內(nèi)的中部或一隅,且小城一般為官署區(qū),大城則安排居民區(qū)、手工業(yè)作坊和市場[21]。干寶《搜神記》中說成都城形制特異,是由于張儀建筑成都城時,屢頹,忽有大龜浮于江……儀以問巫,巫曰:依龜筑之[22]。故成都城又名龜城。這一傳說流傳甚廣,早期的成都城已不可考,也的確有形如龜?shù)目赡堋S杏^點認為,在李冰建都江堰穿二江之前,成都地區(qū)排水不暢,土質(zhì)酥軟,張儀筑城屢次不成,后來不得不依地形改建,所以南北不正,形如龜[23]。也有可能,秦成都是在蜀國聚居地的基礎(chǔ)上建設(shè)的,保留了城市沿河分布的特點[24]。而沿河分布則必依地形,因此與當時中原地區(qū)城市格局有所不同(圖三)。

張儀筑成都城六十年后,李冰建都江堰,從根本上解決了成都平原的防洪問題,成都成為全國罕見的中心位置沿用不變的大型城市。同時,李冰又通過二江工程使郫、撿兩江在成都城南自西向東并行,在城東南折而南行,在今黃龍溪匯入岷江,造就了成都“二江珥其前的城市格局”,秦城格局為之一變,解決了成都平原及成都城的農(nóng)業(yè)、手工業(yè)和生活用水。《史記》記載,都江堰建成后,二江及其分渠“皆可行舟,有余則用溉浸,百姓饗其利。至于所過,往往引其水益用溉田疇之渠,以萬億計,然莫足數(shù)也”[25]。可見都江堰對于當時成都平原航運和灌溉所起到的巨大作用。當時灌區(qū)范圍約在今都江堰市、郫縣、成都、雙流、原華陽一帶部分地方[26]。入漢之后,社會經(jīng)濟的發(fā)展對都江堰灌溉體系提出了新的要求,都江堰渠首及渠系建設(shè)不斷推進,其中有三次比較大型的都江堰灌溉渠系建設(shè),一是西漢時,蜀郡太守文翁組織人力“穿湔江口,灌溉繁田千百頃”。這是對都江堰灌區(qū)的首次擴建,這一工程把都江灌區(qū)擴大到成都平原的北部。二是東漢時期,開望川源(今江安河),“引郫江水,灌廣都田”(任豫《益州記》),從郫江下游引水,溉望川源一帶農(nóng)田,又使都江灌區(qū)向成都西南方向擴展[27]。三是蒲江大堰的修建。蒲江大堰,又稱通濟堰、遠濟堰、馨堰等。在歷史上,它既是一個相對獨立的水利工程,又與都江堰有著密切的水源關(guān)系,今屬于都江堰外江灌區(qū)的一個組成部分。這三項大規(guī)模的都江堰渠系建設(shè),為成都平原的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定而充沛的灌溉水源,蜀地一改先秦時水旱并行的粗放式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式,精耕稻作農(nóng)業(yè)得到了長足的發(fā)展。西漢時,成都已成為全國首屈一指的水稻產(chǎn)地,成都平原人口激增,在東漢中期達180萬人是成都歷史人口的第一次高峰。

同時,二江及其渠系也為成都城手工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。為適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展需要,手工業(yè)和商業(yè)區(qū)被置于“二江”之間,秦漢時著名的官營作坊“東工”、“西工”,及錦官城、車官城等,均沿“二江”分布。為促進這一區(qū)域的發(fā)展,李冰還“穿石犀溪于江南,命之曰犀牛里”[29]。“江南”即郫江之南,石犀溪為溝通郫、撿兩江的人工渠道。《水經(jīng)·江水注》說:“西南石牛門曰市橋……橋下謂之石犀淵石犀淵,李冰昔作石犀五頭以壓水精,穿石犀渠于江南,命之曰犀牛里,后轉(zhuǎn)石犀二頭,一頭在府市市橋門,一頭沉之于淵。”可見石犀溪流域范圍內(nèi)應(yīng)設(shè)有石犀。石犀溪可能在今成都市內(nèi)西勝街一帶,承擔著成都城生活用水、航運及防洪的功能。而更重要的是,石犀溪的開鑿加速了兩江之間的開發(fā),石犀溪外一直是秦漢四百余年間成都乃至西南地區(qū)最大的市場[30]。

秦漢時,成都地區(qū)手工業(yè)和對外貿(mào)易的發(fā)達在考古材料中也有所體現(xiàn),青川縣出土的戰(zhàn)國晚期的呂不韋戟正面“九年相邦呂不韋造蜀守金東工守文居戈三成都”的銘文,背面鑄文:“蜀東工”,證明當時確設(shè)有“東工”[31];兩漢時,蜀郡制造的漆器、銅器、鐵器等行銷全國乃至海外:朝鮮樂浪[32]、貴州清鎮(zhèn)13號漢墓、蒙古國諾因烏拉5號墓均出有帶有“蜀郡西工”銘文的漆器,安徽馬鞍山朱然家族墓地[33],湖北鳳凰山漢墓、江陵張家山漢墓、荊州高臺漢墓,湖南長沙馬王堆漢墓[34],江蘇邗江楊壽寶女墩新莽墓[35]、邗江江姚莊102號漢墓等也出有蜀郡制作的漆器;安徽壽縣壽春鎮(zhèn)座東漢墓出有帶“蜀郡西工造”銘文的銅舟[36],故宮博物院也藏有帶“蜀郡西工造”銘文的銅樽;而漢代實行鹽鐵專賣,臨邛更是西南地區(qū)的鐵器生產(chǎn)中心,川西南及云南等地均出土有漢代帶有“成都”或“蜀郡”銘文的鐵鍤,四川西昌市、昭覺縣等也出有“成都”或“蜀郡”銘文的鐵鍤,與滇西相鄰的四川木里縣也出土 “蜀郡”或“蜀郡千萬”銘文的鐵器[37],云南麗江奉科鄉(xiāng)達增課村發(fā)現(xiàn)有銘“蜀郡千萬”的鐵器[38],云南昭通也出有“蜀郡”銘文的鐵鍤。

此外,成都平原的漢代蜀錦,不僅行銷全國,而且是絲綢之路上的重要商品。《后漢書》中曾有蜀地“女工之業(yè),覆衣天下”的記載,可見當時成都平原的蜀錦制作業(yè)已經(jīng)相當發(fā)達,是全國織錦業(yè)的重要產(chǎn)區(qū)。近年來在湖南長沙馬王堆、湖北云夢等地出土的織錦實物,考古界普遍認為其產(chǎn)地為西蜀;新疆尼雅遺址1號墓出土的“五星出東方利中國”護膊也為蜀錦。成都博物館兩漢廳內(nèi)展出的天回鎮(zhèn)老官山漢墓出土連桿型-勾多綜提花木織機織機模型(圖四)結(jié)構(gòu)復(fù)雜精巧,保存十分完整,出土?xí)r一些部件上還殘存有絲線和染料,是迄今世界上最早的提花機模型,填補了中國乃至世界科技史和紡織史的空白。

上述可見,成都在兩漢時期已經(jīng)成為當時西南地區(qū)的經(jīng)濟中心,同時也是漢文化向西南地區(qū)輻射的中心源,與洛陽、臨淄、邯鄲、宛并稱五都。

四、結(jié)語

綜上所述,天府廣場東北側(cè)工地出土石犀實證了李冰建都江堰的歷史事件,同時也為探討石犀的功能演變等提供了新的材料。筆者認為,李冰所作石犀最初應(yīng)具有實用性,或放在河流彎道處緩解急流,或埋于水下作為掏灘標志,或作為水則。漢晉之際,石犀被逐漸神化,后人多仿制李冰石犀作為神物。由于無考古學(xué)依據(jù)及可靠的文獻資料能夠直接證明該石犀的制作年代,從其出土地看又不具備實用性,該石犀作為漢晉時期仿制品的可能性較大。2010年,天府廣場東御街出土漢碑的地層堆積是沖積堆積,兩碑被洪水沖毀的可能性很大。從倒塌方向分析,洪水從西向東來。這與碑文所記載的此處曾遭洪水的內(nèi)容也能相互印證。可見成都市中心仍有水患,石犀立于此處,應(yīng)作為鎮(zhèn)水之用[39]。

同時,如前文所說,天府廣場東北側(cè)石犀出土地還發(fā)現(xiàn)有大型建筑,可能為某個官署或?qū)m廷機構(gòu),再結(jié)合天府廣場東北側(cè)出土漢碑等相關(guān)遺物、遺跡,表明今成都市中心府廣場周邊在秦漢時已經(jīng)是城內(nèi)一處重要的中心區(qū)域,實證了成都城址中心連續(xù)使用2300多年無變化的史實。這應(yīng)與都江堰及其渠系建設(shè)密切相關(guān)。根據(jù)考古材料和文獻記載,先秦時期蜀文化的中心多有變遷,李冰建都江堰后,從根本上解決了成都平原的防洪問題,成都成為全國罕見的中心位置沿用不變的大型城市。秦漢時期持續(xù)的都江堰渠系建設(shè)不僅解決了成都平原的農(nóng)業(yè)用水,也對成都城市格局產(chǎn)生了深遠的影響,為城市手工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展提供了便宜。由此,成都平原的手工業(yè)生產(chǎn)得到了空前發(fā)展,并最終奠定了成都作為西南政治、經(jīng)濟、文化中心的歷史地位。

[1]四川省文史研究館:《成都城坊古跡考》,成都時代出版社,2006年,第289頁。

[2]成都文物考古研究所:《成都天府廣場東北側(cè)古遺址漢代遺存發(fā)掘報告》,《成都考古發(fā)現(xiàn)(2013年)》,科學(xué)出版社,2014 年。

[3]成都文物考古研究所:《成都天府廣場東北側(cè)古遺址漢代遺存發(fā)掘報告》,《成都考古發(fā)現(xiàn)(2013年)》,科學(xué)出版社,2014 年。

[4](宋)李昉、李穆《太平御覽》卷八百九十引西漢揚雄《蜀王本紀》,影印本《四庫全書》,第901冊,上海古籍出版社,1987 年,277 頁。

[5]羅開玉:《成都天府廣場出土石犀、漢碑為秦漢三國蜀郡府衙遺珍說》,《四川文物》年第3期。

[6]袁庭棟:《成都新出土石犀略考》,《文史雜志》2013年第3期。

[7](漢)司馬遷:《史記·河渠書》,北京:中華書局,1959年,第1407頁。

[8](宋)李昉、李穆《太平御覽》卷八百九十引西漢揚雄《蜀王本紀》,影印本《四庫全書》,第901冊,上海古籍出版社,1987年,第277頁。

[9](晉)常璩著,任乃強校注:《華陽國志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第133頁。

[10](晉)常璩著,任乃強校注:《華陽國志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第136頁。

[11]王文才:《東漢李冰石像與都江堰“水則”》,《文物》1974年第7期。

[12]羅開玉:《四川通史·秦漢三國》,成都:四川人民出版社,2010年,第374頁。

[13]四川灌縣文教局:《都江堰出土東漢李冰石像》,《文物》1974年第7期。

[14]成都文物考古研究所:《成都天府廣場東北側(cè)古遺址漢代遺存發(fā)掘報告》,《成都考古發(fā)現(xiàn)(2013年)》,科學(xué)出版社,2014 年。

[15]張勛燎:《成都東御街出土漢碑為漢代文翁石室學(xué)堂遺存考從文翁石室、周公禮殿到錦江書院發(fā)展史簡論》,《南方民族考古》(第八輯),科學(xué)出版社,2012年。

[16]羅開玉:《成都天府廣場出土石犀、漢碑為秦漢三國蜀郡府衙遺珍說》,《四川文物》年第3期。

[17]黃曉楓、魏敏:《成都平原先秦時期的水工遺產(chǎn)與古蜀文明進程》,中華文化論壇,2013年1期。

[18]羅開玉:《中國科學(xué)神話宗教的協(xié)和——以李冰為中心》,成都:巴蜀書社,1989年,第123頁。

[19](晉)常璩著,任乃強校注:《華陽國志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第126頁。

[20](晉)常璩著,任乃強校注:《華陽國志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第128頁。

[21]中國社會科學(xué)院考古研究所:《中國考古學(xué)·秦漢卷》,中國社會科學(xué)出版社,2010年,第246-270頁。

[22](晉)干寶著,汪紹楹校注:《搜神記》,中華書局出版,1985年,第325頁。

[23]四川省文史研究館:《成都城坊古跡考》,成都:成都時代出版社,2006年,第17頁。

[24]彭述明主編,譚徐明著:《都江堰史》,北京:科學(xué)出版社,2004年,第31頁。

[25](漢)司馬遷:《史記·河渠書》,北京:中華書局,1959年,第1407頁。

[26]四川地方志編纂委員會:《都江堰志》,成都:四川辭書出版社,1993年,第206頁。

[27]朱學(xué)西:《中國古代著名水利工程》,北京:商務(wù)印書館,1997年,第33頁。

[28]彭述明主編,譚徐明著:《都江堰史》,北京:科學(xué)出版社,2004年,第36頁。

[29](晉)常璩著,任乃強校注:《華陽國志·蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第128頁。

[30]羅開玉:《四川通史·秦漢三國》,成都:四川人民出版社,2010年,第374頁。

[31]尹顯德:《四川青川出土九年呂不韋戟》,《考古》1991年第1期。

[32]梅原末治:《支那漢代紀年銘漆器圖說》,圖版第1。

[33]安徽省文物考古研究所等:《安徽馬鞍山東吳朱然墓發(fā)掘簡報》,《文物》1988年第3期。

[34]俞偉超、李家浩:《馬王堆一號漢墓出土漆器制地諸問題從成都市府作坊到蜀郡工官作坊的歷史變化》,《考古》1975年第6期。

[35]揚州博物館等:《江蘇邗江縣楊壽鄉(xiāng)寶女墩新莽墓》,《文物》1991年第10期。

[36]許建強:《東漢元和二年“蜀郡西工造”鎏金銀銅舟》,《文物》2014年第1期。

[37]木基元:《麗江金沙江地區(qū)的考古發(fā)現(xiàn)與研究》,《中華文化論壇》,2002年4月。

[38]木基元:《麗江金沙江地區(qū)的考古發(fā)現(xiàn)與研究》,《中華文化論壇》,2002年4月。

[39]成都文物考古研究所:《成都天府廣場東御街漢代石碑發(fā)掘簡報》,《南方民族考古(第八輯)》,科學(xué)出版社,2012年。