二元經濟結構背景下創新對新型城鎮化進程的影響

劉竹君

【摘要】在現如今城市經濟與農村經濟并存的二元經濟結構大背景下,城鎮化是化解現如今這種經濟格局的根本出路。近幾年針對城鎮化的一些缺陷推行了以人為核心的新型城鎮化,然而對于影響新型城鎮化的因素,我們還在不斷摸索中。創新驅動的大力提倡使得我國科技水平不斷提高,而這一點是否能影響我國的新型城鎮化進程呢,這是本文探討的重點問題。因此,本文在綜合國內外學者的研究成果的基礎上,運用理論分析與實證檢驗相結合的方法,分析了2006年—2015年的區域面板數據,主要以研發的投入以及產出代表我國的科技水平,分析其對我國城鎮化的影響效果。實驗結果發現各地區的技術創新水平與新型城鎮化進程總體上趨于一致,且這種影響關系在各個區域之間存在差異。

【關鍵詞】二元經濟結構 新型城鎮化 技術創新

1引言

我國在過去是個農業大國,這一歷史也導致了我國在有傳統農業經濟向現代工業經濟轉換的過程中,出現較為落后的農村生產和生活方式和持續進步的現代化生產生活方式并存的經濟發展形勢成為了一種必然趨勢,也就是我們常提到的“城鄉二元經濟結構”。二元經濟結構分為三個階段,而我國現如今處于二元經濟結構第三個階段,即二元經濟結構的強化階段。對于過去幾年我國施行傳統城鎮化過程中出現的問題,在十八屆三中全會中,國務院總理李克強提出了以人為核心的新型城鎮化,進一步優化了我國城鎮化的實施方式。這就要求我國在推進城鎮化的過程中,提高城鎮人口素質和居民生活質量,使得常住人口能有能力在城鎮穩定就業和生活,努力有序實現市民化,這將是我們在未來期間內的首要任務。而技術進步就能實現城鎮居民生活質量的提高,因此二者之間存在著這種促進關系。城鎮化過程是各種生產要素的一種空間集聚的過程,而這種集聚一般都會帶來正的技術外溢效應,即將其他地方的技術帶到集聚地,促進了集聚地的自主創新。我們所學的經濟增長理論告訴我們,促進我國經濟長期穩定可持續發展的幾個重要要素是資本、勞動力以及技術水平,其中技術進步是幾個因素中影響最為顯著的,而創新則是技術進步的一個重要的推動力。創新主要包括理論創新、制度創新、科技創新、文化創新等,通常學者們都是從科技創新的角度去研究我國的創新水平,本文具體運用了研發投入強度以及國內專利申請授權量兩個指標去衡量我國的創新水平。城鎮化水平則用城鎮人口占常住人口數衡量。

2創新對新型城鎮化的影響研究的實證分析

2.1變量的選取及其數據來源

本文的樣本時間區間設定為2006—2015年,以全國31個省市的面板數據作為分析樣本,由于樣本數據是“寬而短”的面板數據,因此本文選擇Panel Data的方式建立模型。本文實證研究部分選取研發投入強度這個指標代替了我國創新投入水平,通過研發投入經費與當年GDP之比得到,用RD表示;選取國內專利申請授權量代替我國的創新產出水平,用PG表示,選取城鎮化率代表城鎮化水平,通過城鎮人口與常住人口之比計算的來,用URB表示。本文的所有數據均來源于《中華人民共和國國家統計局》、《2016年中國統計摘要》、《2016年中國科技統計年鑒》、《2007年科技統計年鑒》,部分指標通過上述資料中數據計算得到。為有效降低數據的異方差,增強平穩性,本文對上述指標取對數后再進行分析,取對數后的指標分別為LRD、LPG和LURD,其中L代表對指標取對數。

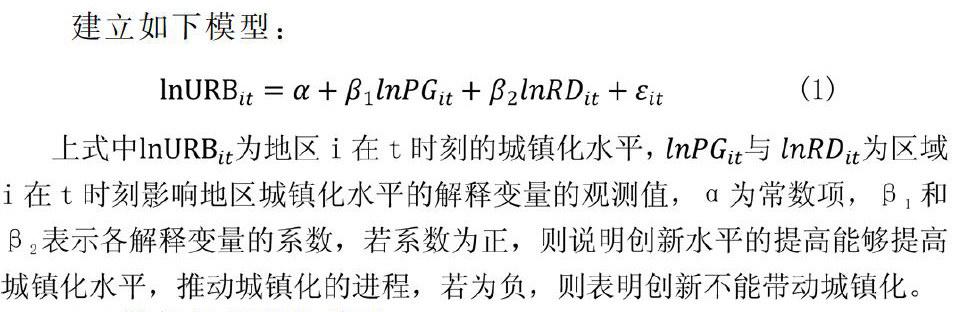

建立如下模型:

上式中lnURBit為地區i在t時刻的城鎮化水平,lnPGit與lnRDit為區域i在t時刻影響地區城鎮化水平的解釋變量的觀測值,α為常數項,β1和β2表示各解釋變量的系數,若系數為正,則說明創新水平的提高能夠提高城鎮化水平,推動城鎮化的進程,若為負,則表明創新不能帶動城鎮化。

2.2數據的平穩性檢驗

因為本文使用的是面板數據,它是包含時間序列數據在內的,因此要對數據進行單位根檢驗,保證序列平穩性,排除其存在為回歸的可能性。面板數據中的單位根檢驗方法有很多種,本文使用的是IPS檢驗。結果顯示,LRD、LPG與LURB均為非平穩序列,在5%的顯著性水平下均為一階差分平穩,即序列DLRD、DLPG和DLURB在5%顯著性水平下是平穩的,其中D表示一階差分。對數據取對數再一階差分后的序列為原序列數據的改變率,經濟意義可以得到解釋。

2.3數據的協整關系檢驗

由于三個變量均為一階差分平穩,可對三個變量進行協整關系檢驗,考察變量間的長期均衡關系,面板數據中的協整關系檢驗包括Pedroni檢驗、Kao檢驗以及Fisher檢驗三種方法,本文使用Kao檢驗對創新的投入產出水平與城鎮化率的面板數據進行協整關系檢驗,各檢驗方法的檢驗結果如下表2所示

根據上述檢驗結果可以看出,我國31個省市的創新投入與產出和城鎮化率的面板數據之間存在協整關系,即存在一種長期均衡關系。

2.4模型的選取與設定

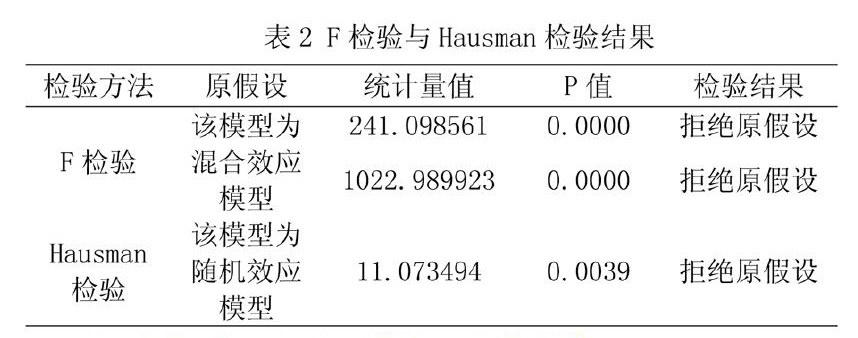

根據上述所有檢驗的檢驗結果了解到,此面板數據是平穩的,且變量之間存在長期均衡關系,因此可以進一步對變量進行回歸分析。首先采取了F檢驗分析是采用混合效應模型還是固定效應模型,并利用Hausman檢驗分析是采用固定效應模型還是隨機效應模型,各檢驗的檢驗結果如下表3所示。上述兩種檢驗的檢驗結果均拒絕原假設,即兩種檢驗結果均檢驗出此面板數據變量之間的關系符合固定效應模型,因此最終本文建立的模型為個體固定效應模型。

3主要結論及政策建議

本文基于2006—2015年31個省(市、自治區)的面板數據,在確定了數據的穩定性以及變量間的長期均衡關系后,經檢驗選取了對該面板數據建立固定效應模型對創新的投入、產出水平兩個因素對各地區城鎮化水平的影響進行了定性定量分析,并得出如下結論:

(1)對比創新的投入與產出水平的兩個代表指標,即研發投入強度以及國內專利申請授權量,發現國內專利申請授權量的影響效果要更顯著一點,說明創新的產出水平對城鎮化的拉動效果更明顯一點,這一點主要由于專利水平的提高意味著一個地區的技術水平在提高,技術水平的提高能使得城市發展水平加快,使得更多農村居民傾向于轉向城鎮,城鎮化率自然而然就提高了;

(2)根據顯著性水平發現,研發投入強度對城鎮化水平的影響效果不太顯著,這主要是由于我國現如今研發存在的問題,即投入高而效率低導致的。

(3)根據固定效應模型中各地區的截面效應可以看出,創新的投入產出水平對城鎮化水平的影響在不同省份之間的差異還是比較大的,發展較快的一些城市自發城鎮化水平較高,而一些發展緩慢,比較落后的地區,創新的投入產出水平對當地的城鎮化水平的影響效果要更為明顯一點。

基于上述三點結論,為使得在新型城鎮化進程中,創新的投入產出的拉動效果更明顯,即使得創新水平的提高能更好地推動城鎮化的發展,本文提出以下幾點建議:

(1)在繼續加大我國研發投入強度的同時注重我國研發投入效率;

(2)除了關注創新對城鎮化的直接影響外,還要關注創新對城鎮化的間接影響,例如通過以科技創新帶動產業升級來來促進城鄉一體化的實現,改善我國的二元經濟結構現狀。學者甘丹麗(2014)認為新型城鎮化包括經濟結構轉型、人口結構調整以及城市功能布局優化三個部分。要利用科技創新帶動產業結構升級,而不是掩耳盜鈴式地把污染企業已到城郊;我們應該通過加快科技成果轉移轉化,來推動產業升級和城鎮化加速。

(3)可以通過科技手段間接地在感官上縮小城市地域范圍,由于科技使得人們的生活變得更加方便,使得城郊地區的成本問題漸漸地不再成為城鄉一體化的障礙之一了。