浙江仙居巖畫田野調查

張博文 孫源 郭曉云

(1. 2. 3.中央民族大學民族學與社會學學院 北京 100081)

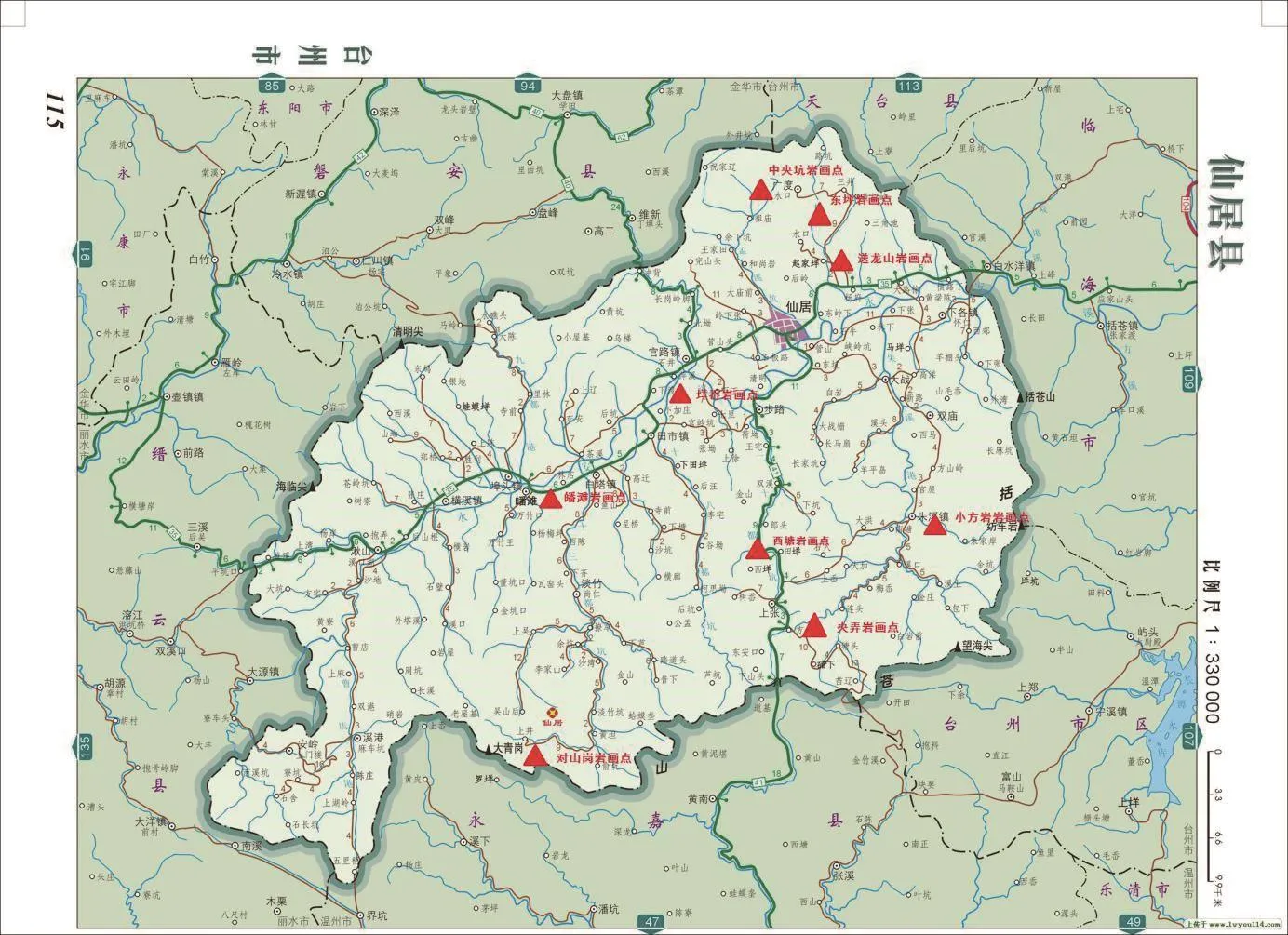

仙居縣地處浙江東南、臺州市西部,地形以丘陵山地為主占全縣80.9%,森林覆蓋率達77.9%,為括蒼山脈中段地區。縣境周圍均為山地,中間夾有大小不等、錯落相間的谷地和盆地。[1]從已考察過的9處巖畫點來看,仙居巖畫在其

圖1,仙居縣巖畫分布圖

區域范圍之內分布較為廣泛,北部、中部、東南部與南部均見有巖畫的身影(圖1①),其中處于邊緣山地地帶的有:東坪巖畫、中央坑巖畫、送龍山巖畫、對山崗巖畫;中部平原地帶:垟岙巖畫、皤灘巖畫;東南部丘陵地帶:小方巖巖畫,央弄巖畫和西塘巖畫。

圖1 仙居縣巖畫分布圖

仙居縣境內曾發現有新石器時代遺址,從出土遺物以及遺跡來看,當時生活在此的先民就已經由由穴居生活逐漸走向平原,開始了原始農業經濟的生產。春秋戰國時期,仙居屬越國領地,青銅鑄造業與冶鐵業是越國的重要經濟基礎,農具、兵器、鐵器農具的制造在整個冶鑄業中占有突出的地位。自古講交趾至會稽,為百越所在之地,新石器時代至春秋戰國時期,仙居境內的族人屬于百越之中的甌越人,而巖畫基本可以確定是其族人的文化遺存。[2]

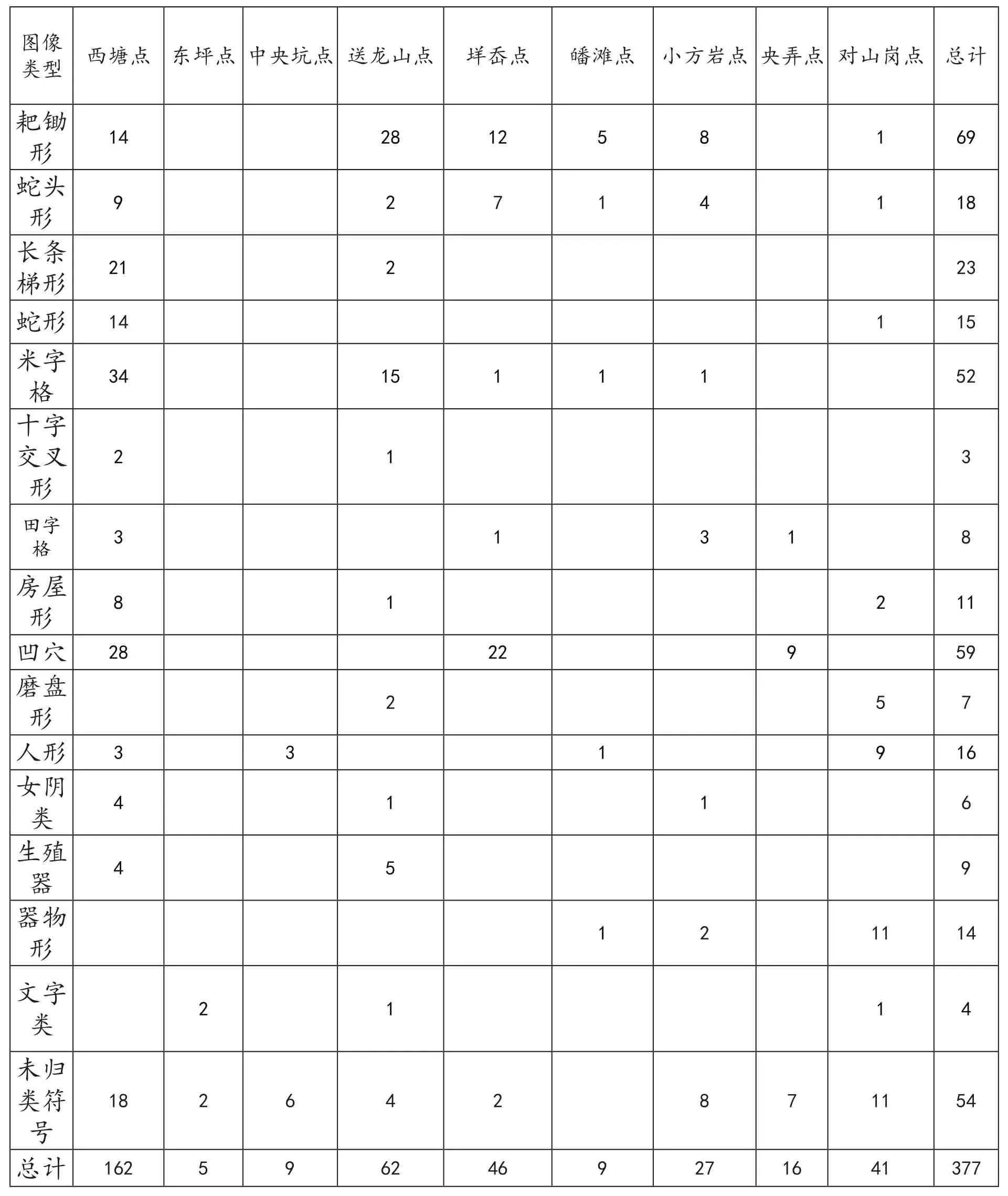

表1 圖像類型統計表

一、仙居巖畫點圖像簡介

下面將根據考察順序并結合已知統計數據對各巖畫點予以簡要介紹:

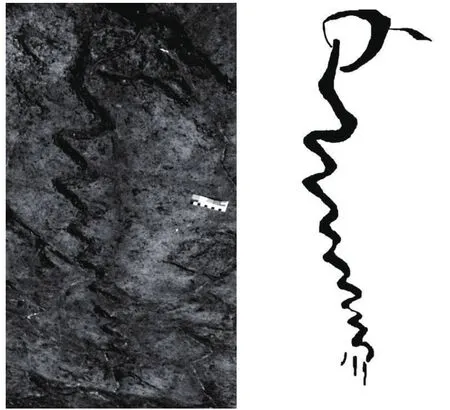

在文物局幾位老師的帶領下,調研小組首先前往西塘巖畫點進行考察,西塘巖畫位于上張鄉西塘村,是目前仙居所發現的巖畫圖像數量最多、題材種類最為豐富,且圖像散布面積最大的一處,據不完全統計約有162個圖像單體。刻畫位置基本處于幾座山丘的制高點,站其位可一覽周圍植被茂密的山野叢林,而頂部光禿的石壁仿佛為巖畫提供了絕佳的天然畫布。根據上表統計數據可知,西塘巖畫大致涵蓋了仙居出現的80%的題材內容,巖畫分置在幾個小的區域之內(Y1-Y5,Y1表示西塘巖畫中第一處巖畫點),彼此之間相隔不遠,但內容又相對獨立,例如西塘獨有的蛇形巖畫(圖2②)我們僅在Y1(一塊東西長約58米,南北寬約43米的巖面上)的斷層處發現,長條梯形主要密集的分布在Y3之上,而房屋形圖像也只出現在了Y4之中。

西塘巖畫中數量最多的米子格圖形與其他地區發現的相似,通常以疊加的方式拼合在一起。耙鋤形、蛇頭形、凹穴等多種圖像相互組合出現,未發現明顯伴隨規律。圖像制作方法以鑿刻為主,兼有磨刻的成分,主要表現為金屬器物鑿刻,刻痕較顯著,最深處達2.5厘米。

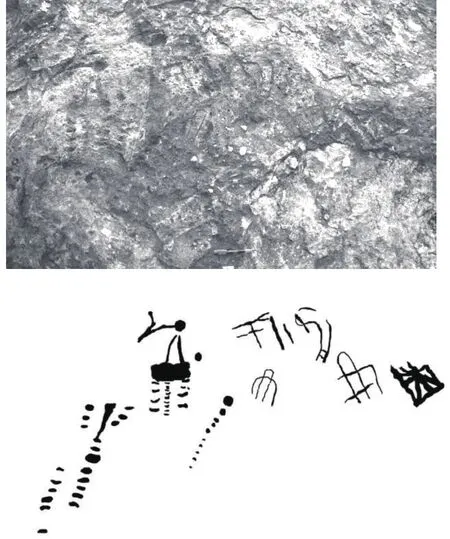

圖2 西塘點蛇形巖畫

送龍山巖畫位于福應街道趙加垟村,圖像刻畫于送龍山東麓山腳下的一塊巨石之上,隊員們踏過一處溪流,穿到小河對岸,發現巖畫圖像隨水平巖層自上而下分布,每一層皆有巖畫的出現。送龍山出現的圖像種類較少,以耙鋤形、米字格、蛇頭形為主,而耙鋤形圖像在其中較為特殊,數量眾多,在每幅圖像中均有分布,最多的在一塊長132厘米,寬49厘米的巖面中,密集的刻畫有9個拱頭朝下的耙鋤形單體(圖3③)。圓圈中間呈放射線的磨盤形與米字格組合在一起出現了兩次,其余圖像未發現明顯組合規律。

制作方法以鑿刻為主,部分有金屬劃刻的痕跡,刻痕深:0.3-1厘米。送龍山部分圖像保存較差,有人為涂抹的痕跡,石塊立面有后期刻畫漢字、涂鴉等影響畫面圖像辨識。

垟岙巖畫位于垟岙自然村山腰處的裸露巖石上,整塊石面長6.9米,寬6.6米,其上布滿了耙鋤、蛇頭與凹穴零散的組合圖像(圖4④),從統計圖表可知,凹穴分布密集出現了22個,其數量僅次于西塘巖畫。圖像系鑿磨而成,邊緣線條較寬,刻痕深:0.4—1厘米,凹穴深:0.7—4厘米。

圖4 垟岙組合圖像

小方巖巖畫是2002年仙居最早發現的一處巖畫點,其位于朱溪鎮朱溪村北側小方巖(山峰)裸露的巖石上,周圍植被覆蓋較為茂密,巖畫點外立有全國重點保護單位石碑,并設有柵欄圍護。巖畫所在位置海拔:312米,山腳下有一座名為平院村的村落,從村落上山步行約15分鐘到達巖畫點。巖畫分為三個小區域(Y1-Y3),主要圖像集中在Y1與Y3之上,以蛇頭形、爬犁形(圖5⑤)等為主要表現對象,兼有少量不規則幾何形出現。圖像所在巖石屬砂石巖,巖石表面風化較為嚴重,圖像有剝落跡象并長有青苔。圖像系鑿磨而成,刻痕深:0.3—1.5厘米。

圖5 小方巖組合圖像

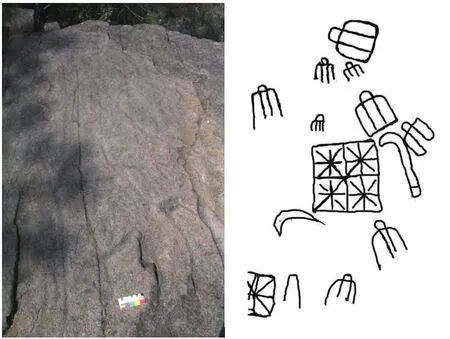

對山崗巖畫位于仙居縣淡竹鄉對山崗(現為括倉山國家森林公園)山頂裸露的巖面上,海拔883米。巖畫集中刻畫在巖體朝向正南方向的裸露巖面上,巖面由平緩逐漸向傾斜過度,坡度整體約50°左右,水平巖面寬約12米,高約5.3米,斜坡面寬約12米,高12.4米。巖石呈灰黑色,硬度較低,表面布滿圓孔縫隙且部分受風化剝落,可辨認圖像共計18幅,43個單體。

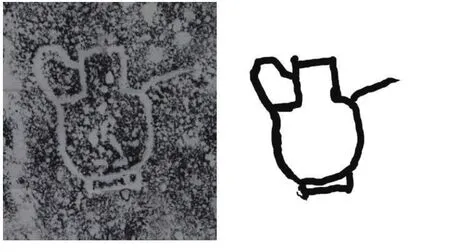

圖像以人物、磨盤形、酒壺形為主,仙居巖畫中常規性圖像僅出現四個拼合在一起的米字格,未見耙鋤、蛇頭形等圖像。對山崗巖畫中的人物形象特色鮮明,大多數帶帽且姿態各異,區別于北方巖畫人物圖像尺寸較小,一般在特定的獵牧氛圍之內,此處的人物圖像(圖6⑥)身高長度在40cm-120cm之間,以單體出現較多,未顯示出明顯的功能角色。除此之外,器物類如酒壺、刀具等圖像多次出現,酒壺器形(圖7⑥)刻畫多有變化,但主要以圓形壺身,刻畫有頸、把、流的形形象為主。磨盤形圖像也是在仙居集中出現最多的一處,5個磨盤只有大小區分,形制并無差異。

巖畫中的人物以及部分器物圖像,為金屬劃刻而成線條較細,其余皆有鑿磨的痕跡。對山崗巖畫區別于前面我們提到的4處巖畫點,出現了人物與器物圖像,但除了一組四個拼合在一起的米字格外,其余常規性圖像例如耙鋤、蛇頭等均未發現。

圖6 對山崗巖畫中的人物形圖像

圖7 對山崗巖畫中的酒壺形圖像

皤灘巖畫位于仙居皤灘鎮的一座石山之上,海拔約153米,周圍植被比較茂密,沿石山西北坡上山15分鐘左右可到達,巖畫共計9個圖像單體,除5個耙鋤形以外,另有一帶帽半身人物圖像(圖8⑦)、一形似三叉戟的武器圖像、一米字格以及一個蛇頭形圖像。圖像系鑿磨而成,刻痕深:0.5—1.4厘米。此處巖畫點出現了與對山崗較為相似的人形圖像,同時又有耙鋤等圖像的存在,承接了兩種不同的巖畫主題。

圖8 皤灘巖畫中的人形圖像

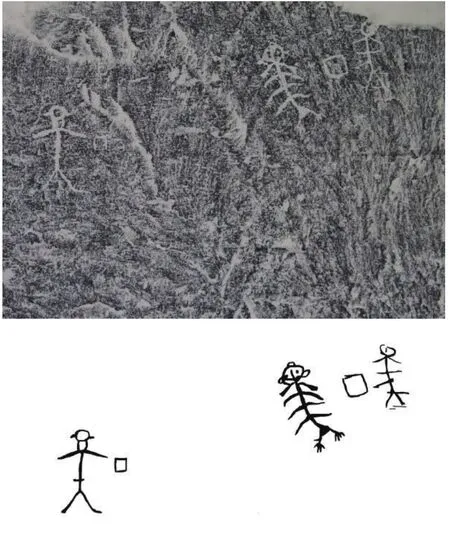

剩下三處巖畫點巖畫體量較小,東坪以及中央坑巖畫均刻畫在山間小路旁的石壁上,由于自然侵蝕圖像大多模糊不清。東坪巖畫除部分不規則線條以及幾何圖形外,可見一繁體字:右半邊的部首“見”與左半邊上方的一個“口”,和一磨盤形圖像。中央坑巖畫中出現了幾個人物形象(圖9⑧),有五官和腳趾,但軀干部分呈現出了魚刺的形狀,推測其可能是海洋文化的一種顯現。

圖9 中央坑巖畫圖像

央弄巖畫刻畫在山腰處一塊散落的大石之上,石塊受山洪影響已傾倒,畫面集中位于巖體一側,其上密布著蝌蚪紋(圖10⑨)、洼穴、以及錯綜其上的條紋刻痕,其中蝌蚪紋是由一個洼穴與一條彎曲其后的線條組成,洼穴深:1.5-3.8cm ,畫面表現的圖像浸在此處出現,在仙居巖畫中較為特殊。

圖10 央弄巖畫圖像

根據9處巖畫點的圖像統計,我們可以看出,仙居巖畫可以分為兩種類型,一種為具有普遍性,在多處巖畫點反復出現的常規性巖畫圖像,例如耙鋤形、蛇頭形、米字格圖形;另外一種則是未見普遍規律,在巖畫點偶有出現,例如西塘斷層下的蛇形巖畫、對山崗的人物、器物巖畫等等。這使得我們在探尋仙居巖畫的文化內涵時,找到了一個切入口,即從典型性圖像入手,從中找到圖像背后隱藏的一般規律,進而在針對特殊圖像進行多方面的探討分析。

二、巖畫圖像內涵辨析

(一)常規類:

1.耙鋤形圖像

耙鋤形巖畫在仙居多個巖畫點均有發現,因其基本形狀多為四齒,形似耙鋤而命名。耙鋤形圖像在已知仙居巖畫圖像種類中出現數量最多,散布在6處巖畫點之中,而耙鋤形圖像根據下方是否封口可以分為兩種樣式,其中封口型集中出現在送龍山巖畫點,其他巖畫點出現的耙鋤多以未封口型為主,兼有少量封口存在。也正是因為這一差異,讓學者在解讀其文化內涵的時候產生不同見解。

首先,底部未封口的圖形與耙鋤本身較為相似,而耙鋤作為農業生產工具在我國已有1500年以上的歷史,雖種類較多,但基本為銳齒狀,用于表層土壤的耕作。仙居所處之地,自古就屬于我國稻作文明較為發達的地區之一,先民以種植水稻為主要的生產活動,1988年曾在仙居發現一處春秋戰國時期的青銅窖藏,其中便出土有25件生產工具,包括鑿、犁、削刀、铚等。農業生產作為生存之根本,重要性不言而喻,而生產工具的發明與革新,更是推動了社會經濟的發展。故有學者認為巖畫之中的圖形是耙鋤類工具在石壁上的顯現,反映農事活動,表明族人農耕祭祀思想,不無道理。

反觀封口類的圖像,雖大形并無差別,只是底部橫向連接四齒,好像就與耙鋤本體連不上什么關系了。實地調查時,筆者小組的領隊在觀察圖像時,也曾講過封口類耙鋤更似與生殖類的內容相關,同樣,一些學者也認為它們可能是近似交媾的抽象表現,是生殖崇拜的反應。[3]但我們也發現,兩類圖像曾多次出現在一幅畫面之中(圖11③),好似刻畫者只是隨機的將圖像時而封口,時而敞開,其刻畫意向當然是唯一的,只是這點差異,在現代人眼里,卻產生了兩種方向不同辨明的思路。當然,兩種看法都為我們探究巖畫之于仙居古代社會或思想層面上的寓意,筆者也希望能從其他與之相伴生的常規圖像中,找到一些其他的論證線索。

圖11 送龍山巖畫組合圖像

2.蛇頭形圖像

除了耙鋤形巖畫,常規類的蛇頭形圖像也存在著上述兩種辨析方向,首先從形狀上看,其上部大致呈現出一個彎曲鉤狀,下部趨直,部分蛇頭形底部另接有一矩形小方口,除此之外彎頭的前端有的較為圓滑,有的呈尖狀,其余并無明顯差異。導致兩種說法的產生,也是因為它既與農具類的鉤刀頗為相像,同時也有生殖類圖像的影子。

在考察過程中,筆者經常會看到村里的老人身后別著一把帶著長木柄的彎刀,因為需要經常劈砍枝條、鉤割草木,使用率很高,故將其隨身攜帶。此類彎刀就與蛇頭形圖像非常相似,但如果說是生殖器,單從形狀來講就未免有些牽強,如果蛇頭形表現的是工具類的器物,那么與之相伴隨的耙鋤形(圖12②)也就更偏重第一種解釋。但工具類器物不在少數,為何這兩種會大量的出現在不同的巖畫點呢,這也表明了巖畫刻畫具有明確的選擇性,與刻畫對象的重要性。

耙鋤與鉤刀(鐮)皆為鐵質工具出現之后發明的農具,我國鐵質農具的普遍使用開始于春秋時期,戰國后期鐵農具逐漸商品化,成為農具史上重要的變革時期,秦漢時期冶鐵業規模與技術均增加改進,有“鐵器者,農夫之死生也”之說,在漢代已經歸納出較為重要的10余種農具,其中就包含有耙、鋤、鐮。后魏《齊民要術》中又將部分新出現的農具進行總結,細分有鐵齒耙、一字耙等,而古代農業的耕、耙、耱技術體系最晚也于魏晉時期形成。[4]那么兩種圖像所代表的農業工具就很有可能在當時的生產環境下,給予糧食作物的生產帶來了較為重要的影響,成為人們推崇的對象,而仙居現在的農者依然還在使用此類工具。以此關聯,巖畫制作的年代上限,或許不早于鐵器工具出現的年代。

圖12 西塘巖畫組合圖像

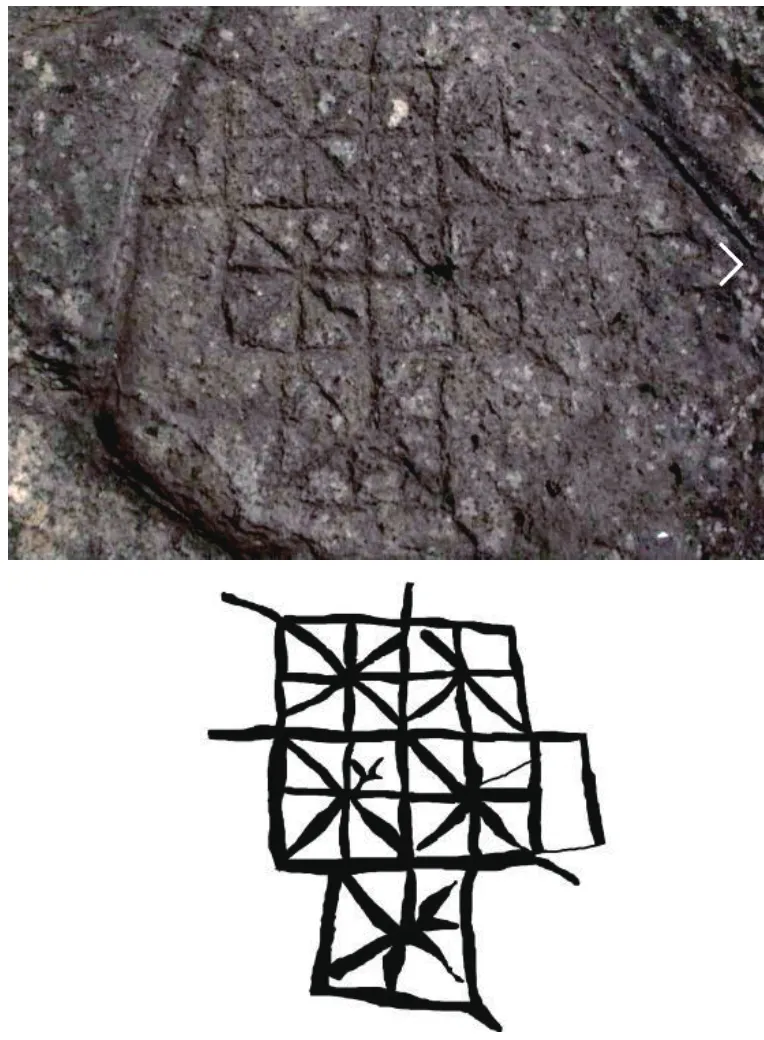

3. 米字格圖像

本文中,筆者暫且將三種圖像歸為常規類圖像,并根據已有學者的相關論證,認為前兩種圖像更傾向于表現農耕文明的說法。第三種米字格圖像(圖13②)為一個矩形外框,內由四條豎線組成的米子形樣式,常見四個米子格或五個米子格拼合在一起的形狀,亦有單獨的米子格出現。

類似米字格的巖畫在河南省具茨山巖畫中也有發現,有些甚至與仙居的此類圖像非常相似,呈拼合狀。兩地巖畫相隔千里,具茨山的巖畫以凹穴為主,米字格形狀的巖畫,常被解釋為是用于某種游戲的棋盤。同樣,在當地米字格巖畫也有被認為是棋盤的說法,但是它與耙鋤形、蛇頭形相組合出現之后,似乎就減弱了這種游樂的性質,偏重于另外一種說法——田地的象征,巖畫學家阿納蒂教授和陳兆復教授都認為巖畫主要有三大表現主題:土地、食物與性,農業文明根治于土地,一切皆以土地為基礎,且仙居自古有“八山一水一分田”的說法,因丘陵廣布,田地卻較為稀少,更顯其珍貴。

在仙居巖畫中,米字格不僅與工具類的圖像相伴生,同樣也出現在了西塘房屋形巖畫的一旁(圖14②),好似耕者有其田,居者有其屋。形象的再現了農耕文明時期,人們對于田地,這一物質生活來源的依賴,將其刻畫在巖石上,也是人們對于美好生活的期許。

圖13 西塘巖畫米字格圖像

圖14 西塘巖畫米字格與房屋形組合圖像

(二)非常規類

非常規類圖像在仙居巖畫中出現的種類較多,豐富了仙居巖畫的表現主題,同時也反應了古人訴諸巖石這一媒介,展現了更多樣性的社會生活與信仰習俗。

1. 生殖類圖像

巖畫圖像中帶有明顯生殖含義的除了直觀表現交媾、性器官以外,還有較為隱喻的圖像例如:足印、凹穴、以及某些動物形巖畫。仙居巖畫中出現過女陰以及男根的圖像,雖數量不多,但其生殖性是比較明確的,而蛇形以及凹穴在仙居巖畫中的出現,似乎也映射出了古人對繁衍、豐產的期盼。

西塘巖畫中出現的蛇形巖畫,數量多且分布密集,在記錄其具體數據時,與組員反復確認、標記,以免重復或漏記。蛇形出現在巖面脫落形成的二層臺上,坡度在60°—70°之間,圖形借坡面形成向上之勢,蛇頭均朝上,蛇身彎曲數十回,最長直線距離達214厘米,鑿痕寬度達4厘米。關于蛇崇拜,在我國歷史久遠,從女媧伏羲皆人首蛇身,到氏族部落以蛇作為圖騰,有約:“東越,蛇種也。”古越民族本身就以蛇為崇拜對象。[5]英國學者哈雷克特涅研究認為“蛇象征色情,性欲,及性姿”,蛇因多產而被譽為是繁殖力的象征,種種崇拜的主旨也指向了蛇的生殖能力。仙居巖畫中出現明確的動物形象只有蛇,而在如此之位置刻畫蛇,也證明了蛇不同于其他物種在人們心中的地位,是繁盛的寄托。

2. 生產生活類圖像

巖畫中帶有明顯生活類場景以及生產用具的圖像,大多數出現在北方獵牧巖畫之中,人們騎在馬上使用弓箭、繩索,追逐著前方的獵物,一旁亦有氈帳...而仙居所在的東部巖畫系統,多以符號、圖形、凹穴為主,仙居巖畫雖然表現出了地域性的趨同,但同時也出現了生活化的場景以及與之相關的圖形。

前面在辨析米字格圖像時,曾講到房屋形巖畫,在西塘巖畫點一處尖尖的山頭之上,密集的分布了8個房屋圖像,上方呈三角形,下方為矩形,其間有水平豎直的橫線交叉其中,均高為35厘米,寬度在40厘米左右。在古代生活之中,房屋一直扮演了重要的角色,從農業經濟逐漸取代采集、漁獵在社會生活中占據主要地位,人們開展農事活動需要定居式的生活,而房屋就是人們居住賴以生存的基本條件之一,是農業發展與定居的必然產物。紹興出土的伎樂銅屋,是先秦時代越地房屋建筑的經典例證,而巖畫中的房屋圖像同樣是史證資料的補充,再現了古人的房屋樣式與結構。

對山崗巖畫點是仙居巖畫中較為獨特的一處,圖像中的磨盤形、酒壺形、彎刀形以及穿戴服飾的人物巖畫,都表現出了極為生活化的器物與場景。但巖畫刻痕較淺與常規類圖像鑿磨痕跡區別較大,且圖像表現出了不同的主題與時代風格,刻畫年代應晚于其他巖畫點,而服飾與酒具器形為巖畫斷代提供了依據。

3. 其他類圖像

凹穴巖畫常被認為是較為古老且具有世界性巖畫主題,雖形狀簡易,但其內涵卻十分復雜。在中國,凹穴巖畫主要分布在東南沿海以及中原地帶,江蘇、福建、廣東、臺灣均有凹穴的發現,而仙居巖畫的出現,不僅是串聯起了東部巖畫系統,同時也完整了凹穴在我國東部沿海分布的連續性。凹穴巖畫的表現形式也不僅是一個坑狀杯形的圖案,與圓圈組成同心圓狀、組合排列成各種樣式、種類之多,變化之多樣讓人稱奇。仙居巖畫中的凹穴,同樣組合豐富,有的零散的出現在常規類圖像的周圍、有的排列成行呈梯子狀,也有與曲線連接呈蝌蚪狀。對于凹穴的解讀,說法也非常的多,天文星象類、生殖崇拜類、河圖洛書等等,而無論正確與否,凹穴都真實的展現了古人的普遍思維與某種意識形態,它存在于人最初的原始思維之中,并隨著人類的遷徙,不斷的拓展與分散。仙居巖畫中凹穴的出現,或許為凹穴在中國的演變發展,提供了新的線索。

三、總結

根據仙居巖畫中圖像數據、分布范圍、組合方式將仙居巖畫分為兩大類,即常規類與非常規類。常規類圖像在仙居巖畫中分布廣泛,且數量占比較大,耙鋤形、蛇頭形與米字格三種圖像主要圖像不僅相伴生存在,且與非常規圖像也有組合出現,而在辨明內涵的過程中,圖像從農業生產工具到土地其蘊含的農業崇拜也逐漸清晰,從這種典型性的圖像中,我們希望探尋到的仙居巖畫的一般規律也逐漸明朗,那就是在農耕文明的社會環境下,人們對于農業的依賴與期盼,是早期農業文明的反應,其中也蘊藏了對于農業的祭祀文化,而仙居發現巖畫點中有3分之2都共同表現了這一基本思想。

圖15 考察工作照⑩

圖16 考察小組成員合照⑩

在此基礎之上,從其他類型的非常規巖畫中,我們又看到了巖畫主題的多樣性與時間上發展的脈絡性。以農業為本,對于人丁興旺、土地豐產訴諸在了帶有生殖意向的圖像上;隨著后期物質生產,生活器物類的圖像亦有出現,這也是仙居巖畫的特殊性所在,生動的再現了古越民族的農事意識、生活形態以及民俗信仰。不僅填補了浙江巖畫的空白,對于研究東部巖畫以及華東地區古代社會的歷史文化提供了寶貴的實物資料。

注 釋:

①圖1為仙居巖畫點分布圖,制作者為張曉霞。

②圖2、圖12、圖13、圖14拍攝于2017年4月2日西塘巖畫點,拍攝者為張曉霞。

③圖3、圖11拍攝于2017年4月3日送龍山巖畫點,拍攝者為孫源。

④圖4拍攝于2017年4月4日垟岙巖畫點,拍攝者孫源。

⑤圖5拍攝于2017年4月5日小方巖巖畫點,拍攝著為孫源

⑥圖6、圖7拍攝于2017年4月6日對山崗巖畫點,拍攝者張曉霞。

⑦圖8拍攝于2017年4月7日皤灘巖畫點,拍攝者孫源。

⑧圖9拍攝于2017年4月8日中央坑巖畫點,拍攝者為張曉霞。

⑨圖10拍攝于2017年4月9日央弄巖畫點,拍攝者為張曉霞。

⑩圖15、圖16拍攝于2017年4月2日西塘巖畫點,拍攝者為孫源。