脛骨遠端內側鎖定鋼板微創內固定治療45例脛腓骨中下段閉合性骨折患者的療效分析

河南省桐柏縣人民醫院(474750)楊鑫

1 資料和方法

1.1 基本資料 研究選取2015年1月~2018年2月收治的45例脛腓骨中下段閉合性骨折患者為試驗對象,將患者分為A組(22例)和B組(23例),A組:男15例,女7例;年齡21~72(47.6±5.8)歲;B組:男14例,女9例;年齡20~74(47.9±5.7)歲。兩組患者的臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 A組采用傳統切開復位普通鋼板內固定術,給予患者全麻或硬腰聯合麻醉后,使用止血帶和皮膚貼膜,固定腓骨,確保脛骨穩定性,在踝關節近端7cm左右骨折的患者,還需固定脛腓骨。在脛骨前外側,以骨折端為中心,將骨折形態方向等作為參考依據,確定手術切口大小,逐層切開皮膚組織,沿骨膜下剝離骨折端,采用常規方法進行骨折塊復位,或使用螺釘固定,若復位效果良好,可選取相應長度的脛骨遠端前外側鎖定鋼板,在C臂機透視下進行復位固定,并進行引流置管,加壓包扎。B組采用脛骨遠端內側鎖定鋼板微創內固定術治療,先采取手法閉合復位,再使用克氏針撬拔或在骨折端行手術切口,在C臂機透視下檢查復位效果,若復位良好,可使用克氏針或螺釘固定。在患者脛骨近端做手術切口,逐層分離皮下組織至骨膜,沿脛骨內側潛行分離至內踝尖,在內踝切口處置入長度適宜的解剖型鎖定鋼板,并適當塑形,確保其貼服骨面。使用X線機確認鋼板位置,若位置良好,在鎖定孔處間斷擰入螺釘,并使用X線機確認骨折復位情況,若復位效果良好,可進行加壓包扎。

1.3 觀察指標 將兩組患者手術前后踝關節功能評分、骨折愈合時間、完全負重下地時間作為臨床指標。其中,踝關節功能采用Tornetta踝關節評分系統進行評估,踝關節功能評分得分越高,表明踝關節功能恢復效果越好。

1.4 統計學處理 數據采用SPSS21.0分析,計數數據用例數(%)表示,計量數據用(±s)表示,組間檢驗用x2和t表示,P<0.05為比較差異有統計學意義。

2 結果

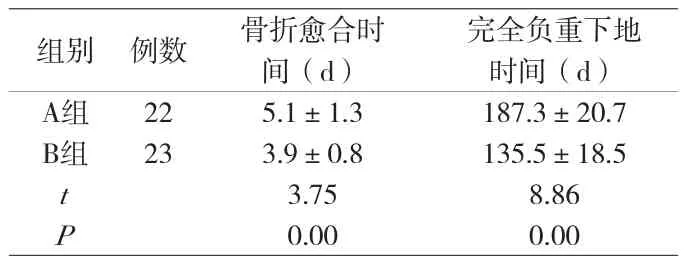

2.1 兩組患者的骨折愈合時間、完全負重下地時間比較 B組患者的骨折愈合時間、完全負重下地時間明顯短于A組,兩組的數據比較差異明顯,有統計學意義(P<0.05),如附表1。

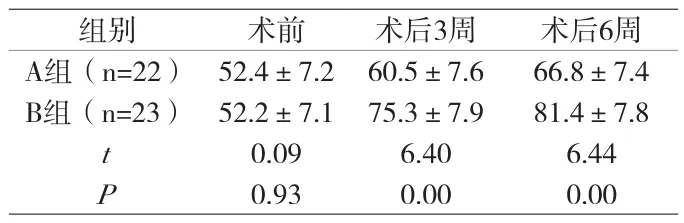

2.2 兩組患者手術前后的踝關節功能評分比較 兩組患者術前的踝關節功能評分無明顯差異(P>0.05),B組術后3周及6周的踝關節功能評分明顯高于A組,組間對比差異有統計學意義(P<0.05),見附表2。

附表1 兩組患者的骨折愈合時間、完全負重下地時間對比(n,±s)

附表1 兩組患者的骨折愈合時間、完全負重下地時間對比(n,±s)

組別 例數 骨折愈合時間(d)完全負重下地時間(d)A組 22 5.1±1.3 187.3±20.7 B組 23 3.9±0.8 135.5±18.5 t 3.75 8.86 P 0.00 0.00

附表2 兩組患者手術前后的踝關節功能評分對比(n,±s)

附表2 兩組患者手術前后的踝關節功能評分對比(n,±s)

組別 術前 術后3周 術后6周A組(n=22) 52.4±7.2 60.5±7.6 66.8±7.4 B組(n=23) 52.2±7.1 75.3±7.9 81.4±7.8 t 0.09 6.40 6.44 P 0.93 0.00 0.00

3 討論

此次以脛腓骨中下段閉合性骨折患者為研究對象,對其實施不同的手術治療,結果顯示B組患者術后3周、術后6周的踝關節功能評分明顯高于A組,且患者的骨折愈合時間、完全負重下地時間明顯比A組短,說明脛骨遠端內側鎖定鋼板微創治療脛腓骨中下段閉合性骨折,有利于促進患者踝關節功能恢復,加快骨折部位的愈合。導致這一結果的原因主要為脛骨遠端內側鎖定鋼板微創手術切口小,手術選擇前內側鋼板,采用MIPPO技術插入,對患者脛骨遠端血管神經損傷較小,能有效減少并發癥發生[1]。同時,利用皮下潛行分離技術置入鋼板,能減輕骨膜廣泛性剝離程度,減少對軟組織及骨折區域的二次損傷,有助于術后骨折部位愈合[2]。

綜上所述,脛腓骨中下段閉合性骨折患者采取脛骨遠端內側鎖定鋼板微創手術治療,有助于縮短骨折愈合時間,改善患者踝關節功能,促進患者術后下地活動。