雨洪利用措施生態效益的評價指標研究

崔萬晶,李丹雄

(北京林豐源生態環境規劃設計院有限公司,北京 100083)

近年來,全國掀起了“海綿城市”熱,針對雨洪利用措施的研究越來越多[1-2],例如下凹綠地、下沉花園、透水鋪裝結構等雨洪利用形式在奧林匹克公園的應用[3]等。有研究表明,當綠地下凹5~10 cm時,能夠消納自身和相同面積不透水地面流入的雨水,使5年一遇日降雨無徑流外排[4]。雨水資源利用產生的效益是一個涉及經濟、環境、生態等多層次、多方位、多約束和多功能的“自然-社會-經濟”復合系統[5]。但是針對各項措施效益評價的研究還較少,雨洪利用效益多被換算為經濟價值,例如:秦皇島市“在水一方”住宅小區雨洪利用工程的綜合效益為4.88萬元/a[2];陜西省楊凌城區采用雨洪利用措施,將住宅區、商業區和教育科研區收集到的雨水全部用于居民生活中的非飲用水,一年可為居民節省開支823.40萬元[6];北京市2011年“6·23”降雨,雨洪利用工程收集雨水量達113萬m3,帶來的間接經濟效益為0.51億元[5]。目前評價指標的選取尚未有一個通用的標準,多是根據專家經驗對評價指標進行選擇,效益評價的指標也尚未構建一套科學合理、普遍適用的理論體系[1]。

此外,因雨洪利用措施的效益體現在多個方面[7],且有很多的外部性效益,很難具體量化,包括提升區域景觀效果、改善區域小氣候、消除區域內澇、增加區域地下水補給等[8],因此雨洪利用措施的效益評價顯得比較復雜。

目前,雨洪利用措施的生態效益評價主要停留在某些指標方面且不夠全面,尚未對各個指標之間的相互關系對效益的影響進行研究。本研究通過對目前采用較多的評價指標進行分析,研究其相互作用關系,最后采用相互作用關系矩陣法對定性的評價指標進行賦值,旨在建立定量與定性分析方法為一體的評價指標體系。

1 評價指標的選取原則

目前采用較多的指標有硬化地面透水率、綠地下凹率、徑流系數的控制、外排徑流量的控制、消除內澇的效益、實用性、經濟性、景觀性等。指標的選取應遵循全面性原則、代表性原則和實用性原則。

首先,指標的選取應全面,應將所有可能的生態效益評價指標綜合考慮,全面分析各因素的內在聯系和對效益分析的影響。

其次,指標的選取應有代表性,效益評價的指標眾多,應選取對效益評價起重要作用的指標,影響較小的指標可以不做選取。

最后,評價指標還應實用,在具體的效益分析中,指標應可以量化,指標數據可以在實踐中獲取。生態效益評價的指標眾多,包括定量和定性的指標,應從中盡可能選出可定量的指標,進而使得效益評價可以量化。

2 評價指標

硬化地面透水率、綠地下凹率、徑流系數、外排徑流量、內澇等指標,在北京市多個文件及地方標準《雨水控制與利用工程設計規范》(DB 11/685—2013)中均有相應的規定:其中硬化地面透水率規定“具備透水地質要求的新建(含改、擴建)人行步道、城市廣場、步行街、自行車道應采用透水鋪裝路面,且透水鋪裝率不應小于70%”;下凹式綠地率規定“不宜低于50%”;徑流系數規定“已建成城區的外排雨水流量徑流系數不大于0.5,新開發區域外排雨水流量徑流系數不大于0.4”;外排徑流量規定“建設區域的外排水量不大于開發前的水平”。

2.1 硬化地面透水率

硬化地面透水率是指硬化地面透水鋪裝的面積占所有硬化地面面積的比例。硬化地面透水率與徑流系數、入滲速率息息相關。多數情況下,硬化地面透水率增大,則地表的徑流系數減小,滲入到土壤層的降水增多,利于雨洪利用[9]。

2.2 綠地下凹率

綠地下凹率是指采取了下凹式整地的綠地面積占所有綠地面積的比例。下凹式綠地具有滲透雨水、削減洪峰流量、減輕地表徑流污染等效果[10-11]。研究表明,在降雨頻率較大的地區,采用下凹式綠地能夠有效削減洪峰流量[12],明顯減小徑流系數,增加雨洪的利用量。可見,綠地下凹率直接關系到雨洪利用的效果。

2.3 徑流系數

徑流系數是指在一定的匯水面積內某一時間段的地表徑流深度與同一區域同一時間段內相應的降水量之比。地表徑流系數受地表下墊面情況及土壤的入滲速率影響很大[13]。一般來說,在同一降水條件下,地表徑流系數越大,則入滲進入土壤層的水分就會越少,即可以用于后期雨水調蓄的水資源量減少,雨洪利用率變低;反之,則雨洪利用率增大。這說明徑流系數對雨洪利用措施效益有重要影響。

2.4 外排徑流量

徑流量是指一定時段內通過某一斷面的總水量。徑流量受降水量、氣溫、蒸發量等因素影響較大。通常外排徑流量并不直接影響雨洪利用的效果,而需要借助集水措施如蓄水池、下凹綠地等實現。

2.5 內 澇

內澇是指城市當中由于強降水天氣或連續降水超過城市排水能力,以致于城市內產生積水災害的現象[14]。要消除內澇,一方面要增加區域排水能力[15],另一方面需要增強雨水調蓄能力,提高區域的雨洪利用效率。可見,內澇情況能直接反映雨洪利用措施的實施效果。

3 評價指標的篩選及相互關系分析

3.1 評價指標相互作用關系矩陣

2.1至2.5所述評價指標相互作用,常用于開發建設項目中的雨洪利用評價。這5個指標相互關聯、相互作用,綜合影響了雨洪利用措施的整體效益。借鑒李坤等[16]關于多因素相互作用關系矩陣的場址評價方法,我們采用John Hudson相互作用關系矩陣法,定性與定量相結合評價各個評價指標對雨洪利用措施生態效益的影響程度,以確定評價指標的權重。

通過構建矩陣,將各評價指標放置在對角線位置,水平方向表示原因值,代表在該主對角線上評價指標作用于其他評價指標對雨洪利用措施效益產生的影響,豎直方向表示結果值,代表在該主對角線上評價指標受到其他評價指標作用而對雨洪利用措施效益產生的影響。

→原因值R

↓

結果值F

(1)

式中:Xi,i表示雨洪利用措施效益評價指標中的第i個評價指標;Xi,j表示第i個評價指標對其他評價指標的影響(即原因值R);Xj,i表示第j個評價指標受到其他評價指標的影響(即結果值F)。

(2)

(3)

在雨洪利用措施效益評價分析中,通過計算各指標的活動性指數分析單個指標對雨洪利用措施效益的貢獻。指標的活動性指數越高,說明其對雨洪利用措施效益的貢獻越大。活動性指數計算公式為

(4)

3.2 構建相互作用關系矩陣

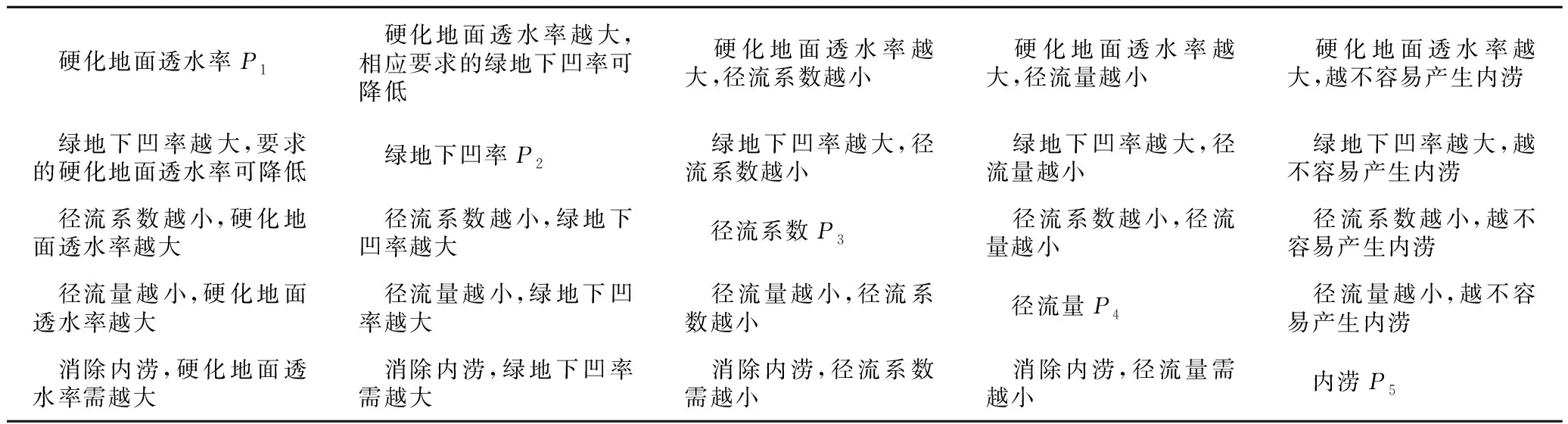

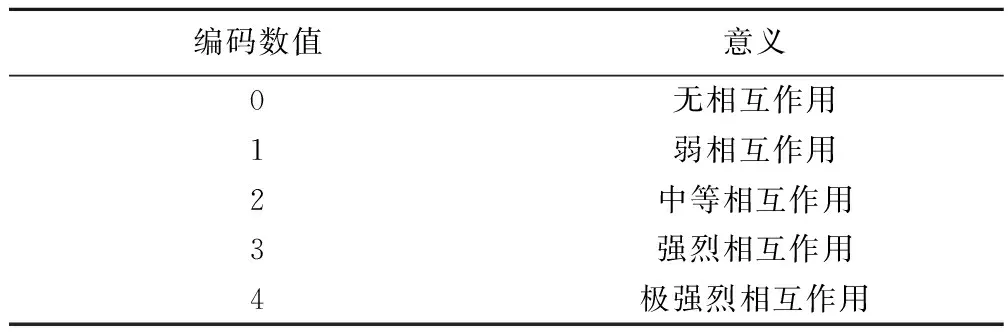

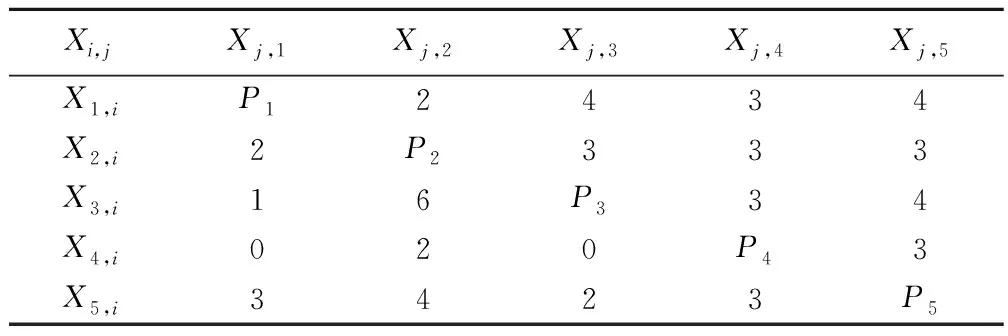

本研究采用硬化地面透水率(P1)、綠地下凹率(P2)、徑流系數(P3)、徑流量(P4)和內澇(P5)這5個指標構建相互作用關系矩陣,采用半定量專家取值編碼法對各評價指標相互作用強度(0~4)進行分級賦值,見表1、2。對雨洪利用措施效益各評價指標賦值后,構建的矩陣見表3。

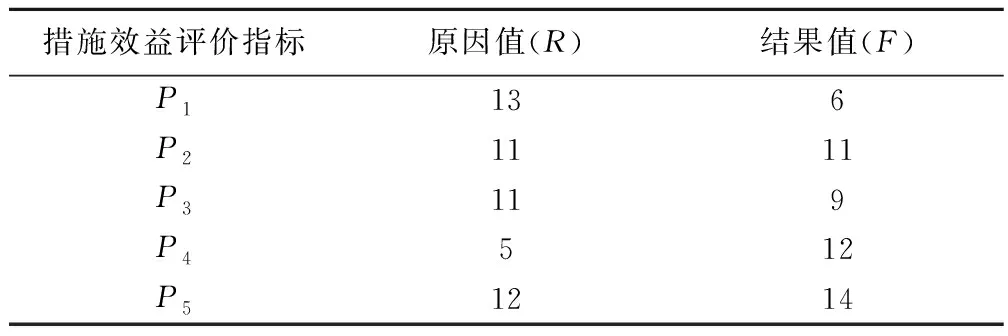

將評價指標相互作用關系矩陣中的數值根據式(2)、(3)計算,得到各評價指標的因果值見表4。

表1 評價指標相互作用關系矩陣

表2 半定量專家取值法

表3 評價指標相互作用關系矩陣編碼取值

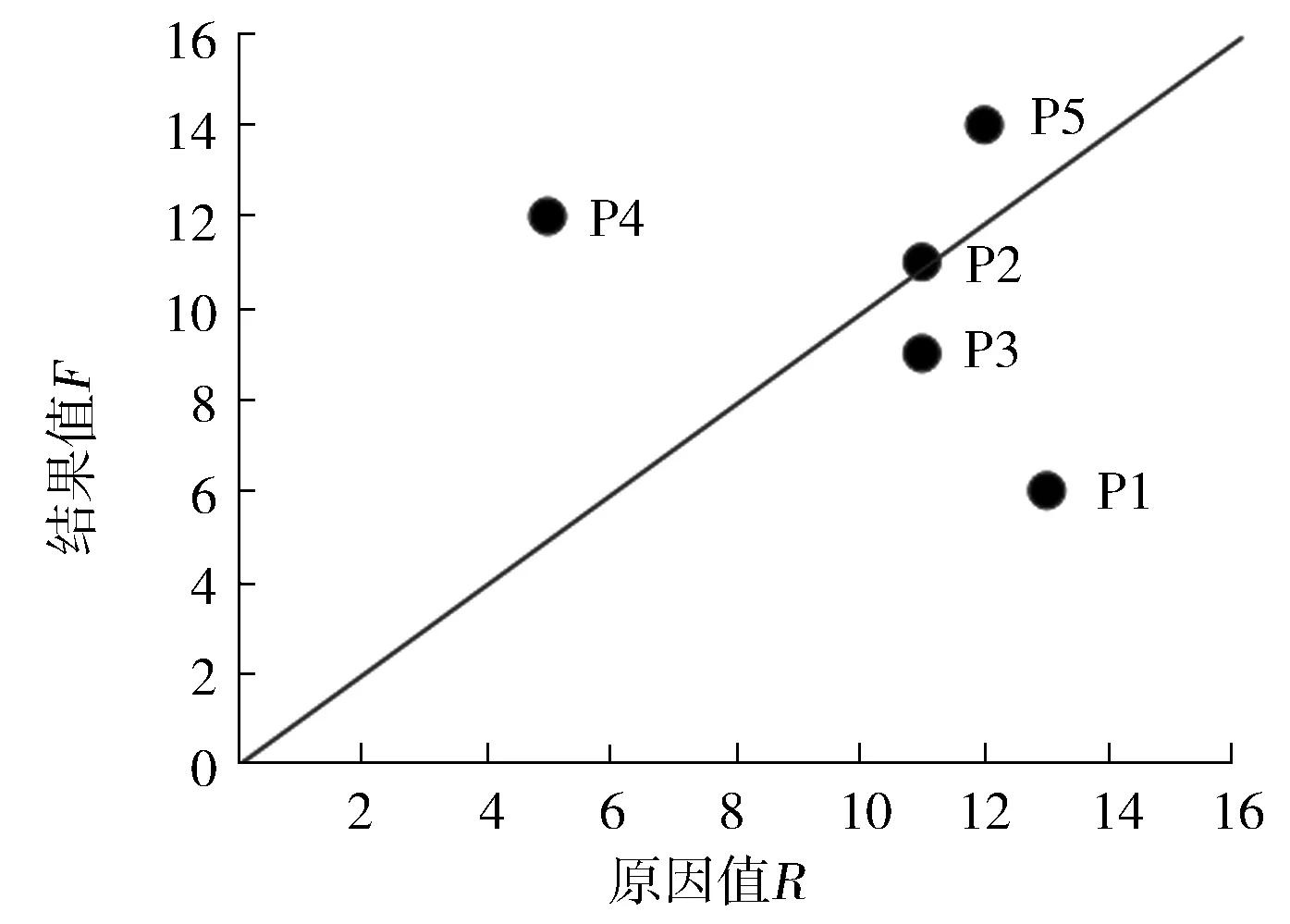

根據雨洪利用措施效益評價指標的原因值和結果值,繪制評價指標因果關系圖,不同的值分布在不同位置,反映了不同的措施效益評價指標之間相互作用的強度,評價指標因果關系見圖1。

表4 評價指標因果值

圖1 評價指標因果關系

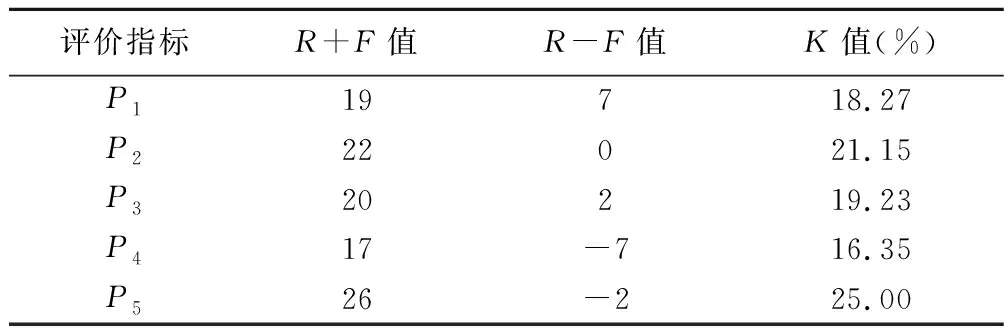

由圖1可見,評價指標均分布在主對角線附近,說明在雨洪利用措施效益評價中,所選評價指標之間有明顯的相互作用,并以此對雨洪利用效益產生影響。圖中評價指標的R+F值越大,說明該雨洪利用評價指標與其他指標之間的相互作用對雨洪利用措施效益評價的影響越顯著;圖中左上角遠離對角線方向評價指標的R-F值越大,則說明該評價指標受雨洪利用措施效益評價的影響程度越大;圖中右下角遠離主對角線方向評價指標的R-F值越小,則說明該評價指標對雨洪利用措施效益評價的影響程度越大。評價指標的活動性指數反映了各指標對雨洪利用措施效益影響的權重值,即代表了各指標在雨洪利用措施效益評價中的重要性。根據公式(4)可計算得到各評價指標的活動性指數。

各評價指標的R+F值、R-F值及活動性指數K值見表5。由表5可知,評價指標通過相互作用關系對雨洪利用效益影響程度最強的是內澇,最弱的是徑流量,由強到弱的排列順序為內澇(P5)→綠地下凹率(P2)→徑流系數(P3)→硬化地面透水率(P1)→徑流量(P4)。

表5 評價指標評價值

4 結論與討論

本研究選取5個雨洪利用措施效益評價指標,采用John Hudson相互作用關系矩陣法對雨洪利用措施效益進行的分析表明,雨洪利用措施效益評價指標中最能體現效益的指標由強到弱依次為內澇、綠地下凹率、徑流系數、硬化地面透水率、徑流量。由此可見,檢驗雨洪利用措施效益最直接的方法是看其能夠緩解多少內澇。