楚瑪爾河的生命里程(外一篇)

王宗仁

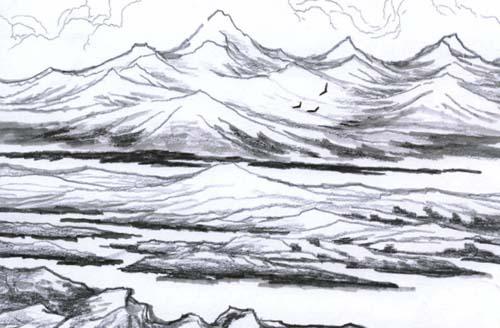

每次攀上世界屋脊青藏高原,我照例會有一種抵達天空的虛幻感覺,雙腳一下子變成翅膀似的。同時也真真切切地生發一種心滿意足的自豪。我當然清楚,有多少人像我一樣在這個高度上踩碎了白云,可我仍然要炫耀一番:這時候你平視四周,比站在地面仰望,天空似乎更高、更空、更深。是存在的空,是大中的小,唯我真的還是我自己。這時我多么想把自己揉進云里去!我再俯視青藏公路,每一輛行進的汽車都變成了蠕動的黑甲蟲。我突然覺得太陽像一枚正在滲油的蛋黃,正穿破云層在吃力地下降,移動。我好緊張,太陽分明與我只隔著一朵云,我伸手就能撕下一片陽光裝進衣兜。不知什么時候我乘坐太陽云果然降落在了一座橋上——其實我一直就站在橋上,這里的海拔是高,但是我明白主要還不是腳下的高度,而是精神上的。如果你不是精神上向遠方眺望,即使真的到了太空,仍然看不遠。

楚瑪爾河公路橋,長江源頭第一橋。世界上沒有任何一條河是重復的,橋也如此。和它近在咫尺的沱沱河橋,被人們譽為江源姊妹橋。楚瑪爾河是藏語,意為紅水河。“紅水”的含義,吉祥如意的佛語。我們有太多的理由相信,從這兩條河的浪濤里舀一勺水,會把我們渾身洗滌得比干凈還要純潔。

21世紀之初一個剛剛復蘇的春天,我驅車去拉薩途中,特地縮短了跋涉的路程,在楚瑪爾河停留三天,解讀這座橋。一個時代的到來,都續寫出上一個時代的新篇。橋頭的斜坡上有一塊削磨得光滑平面的石頭,上面用紅漆刷寫著“限速40公里,海拔4460公尺”。我踩著橋面不蹭腳的石子走了幾個來回,又鉆進橋洞看了又看,既關照它通體的陽光,也察看擠在它石縫間日漸枯萎的不老草。甚至連不經意間長在橋洞里某個角落里一棵不知像石頭不是石頭、像樹根也不像樹根,有人稱它很可能是從可可西里頂頭流來歇腳的過路客,注定不久就會消失,我也不放過。就是對這個“過路客”,我輕輕伸出鼻尖聞了許久,好親切啊!我在橋上站著,不時總有汽車碾過,車輪下的橋面像一幅油畫布,卷起又展開。砌在橋上的石子發出或悅耳或刺心的響聲,它們組成的交響曲,化解了我因為缺氧給身體帶來的負擔,使我的生命堅固起來。

我的心在清亮的流水里顫抖,輕輕濺落。如果我不能把幾十年間我親歷的這橋今天的偉岸與昔日的簡雜,展現給未到過青藏高原的朋友,那么就枉跑了上百次世界屋脊。于是,我走上橋頭的一座山包,輕聲地告訴遠方的同志,也告訴太陽:誰擁有楚瑪爾河的浪頭,誰就是有源頭的人!

我有意和橋拉開適當的距離,在橋頭找了一個可以通覽大橋全景的位置,站靜,細瞄。

我的心情異常放松,有一種享受生活的難以言表的舒暢。每個人都有被幸福陶醉的時候,在缺氧的高原也不例外。岸上的草坡剛剛披上茸茸衣裳,瘦了一個冬天的河水也開始變肥,好像躲在太陽里嘩啦嘩啦的濤聲把我渾身沖洗得酥酥的暢爽。河水清亮找不到一點發脾氣的模樣。河流比秋天冬天干凈了許多,河勢不緊不慢弓著腰從高處流來,快漫到橋洞時,打了一個回旋后,就像長了翅膀似的飛快穿過橋洞急奔而去。其實,它不管流程多急多遠,每朵浪花的根都在橋下面的漩渦里。我雙手背在身后,像農民用踏步丈量地畝一樣,從橋這頭步到橋那頭。我觀賞大橋的壯美,找尋創作靈感的觸發點。我看到草原和群峰朝遠處退去,楚瑪爾河從中間流來。遠處的河在高處不可涉,更遠處的山峰掛在唐古拉山不可登!從站在橋上那一刻開始,我就仿佛進入了一個夢幻世界。這座嶄新的公路橋在初升的陽光照耀下,更顯得宏偉、壯美。橋面上那些擠著耳朵把腦袋或屁股結結實實地砌進水泥之中,像鉚釘一樣堅固著大橋。上面再鋪一層瀝青分明是給這些“鉚釘”穿上了一件美麗的衣裳。平日,不管到了什么地方,我總覺得自己的目光和思維有太多的限度,可是站在楚瑪爾河大橋上,我頓覺心歡眼闊。因了這座橋,楚瑪爾河更像楚瑪爾河了!也因為有了這座橋,我們能看到更遠方的遠方了!

我踏步估量橋長約200米多,加上兩頭的引橋,長度幾乎增加了三分之一。橋面結實寬坦,并行兩臺汽車也互不干擾。齊至我腰的護欄像窗欞一樣規整透亮。八根水泥灌澆的橋柱,雙人合抱也難以并接手指,它們巋然穩定地挺立于激流里。殘留在立柱上面流水漫過的粘著草屑的印跡,說明曾經也許就在昨夜激流沖刷過它。大地再傾斜多少度,河流再下滑多么深,這座橋都這樣不動聲色地站立著!因為那橋墩里面醒著一個修橋架橋士兵的身軀……

楚瑪爾河公路橋從1954年通車至今,不含修修補補的“小手術”,有記載的大規模改建擴建共四次,每次工程都鏤刻著時代變新的印跡。老的皺紋被蒸蒸而上的朝霞淹沒。修橋的戰士注定是刷新高原面貌的趕路人,江源的凍雪還凝在眉梢,羌塘的寒風又落滿了他們的行囊。生活總是被他們點亮,再點亮,而他們一直在凄風冷雪的深夜苦戰。楚瑪爾河位居被人們稱為“生命禁區”的世界屋脊中心地帶,年平均氣溫零下6攝氏度,空氣中的含氧量不足海平面的一半。人空著手走路猶如在平原身負50斤的重量。20世紀80年代中期的一年初夏,修建楚瑪爾河公路橋的一支部隊,頂風冒雪駐扎河邊,在橋頭一塊裸露著冰碴的地上撐起了軍用帳篷。凜冽的暴風雪怒吼著卷起砂石像一匹野馬,肆無忌憚地從空曠的可可西里迅猛而來,沿著楚瑪爾河漫無邊際地狂奔而去。白天戰士們施工時狂風、野寒來添亂,夜里兵們加班它照樣偷襲工地。工地上沒有消停的日子。那幾頂用粗壯的鉚釘楔入凍土地固定著的軍用帳篷,雖然一直在狂風里東搖西晃,卻并不隨風離地。環境惡劣這只是其一。二是部隊的施工設備和技術還沒有完全擺脫肩扛臂拉的重體力勞動,幾臺推土機和幾十臺自卸車,外加鐵鍬、洋鎬、小推車和扁擔竹筐什么的,都是官兵們必不可少的“常規武器”:“一雙手和一條命,自力更生樣樣行!”

江河源頭的暴風雪,千多年來一直那么放肆地暴竄著,千年后也許仍然不會收斂他的蠻橫,甚至有時還要陡野三分。不必懼怕。橋梁工地上的火燙熾熱準能熔煉它。這是一年中僅有的兩個月無霜期,施工的黃金時段,冷月寒星當燈盞。雪花飛舞催人暖。曾記得為了豎起一臺鉆機架,全連百十號官兵輪番出征。憑體力拼,當然有智慧巧取。兵們手拉手站在齊腰深的河浪里,圍成人墻阻截激流。冰冷的河面落滿汗滴,熱汗與冰碴相融交匯,河面盛滿了暖色。河水以一種新的姿勢流淌。高高豎起來的機架,是支撐世界屋脊的擎天柱。兵們的呼吸隨著河浪起伏。

惡浪峰上顛,險渦波中埋。

凡是在高原生活過的人,待的時間越久,尤其身負艱辛的任務后,常常有一種愛莫能助的虛虛實實的恍惚感,不知道這一刻活著下一刻還能不能呼吸高原缺氧的空氣。生命的真實價值就在于每一刻都力爭讓它抵達精神的霞光。入伍剛滿三年的小裴那天晚上加班澆灌混凝土橋樁前,在他托戰友把寫給妻子的信次日發往家鄉時,絕對是對自己的明天充滿小心翼翼的渴求。要不他不會主動請纓去執行最艱巨且危險的澆灌水泥樁任務。無情的鐵的事實卻是,深夜殘酷的奇寒凍得他四肢僵冷失竅,體力實在不支,瞬間就滑落到幾十米深的水泥樁里,一個年輕如鮮花怒放的生命就這樣凝固在了楚瑪爾河的大橋上。讓人驚異、痛心的是,七天后他妻子來到工地安頓他的后事時,拿出那封信竟是一封遺書。信上說,他愧對妻子和家人,他知道自己在高原執行施工任務,說不定哪一天就獻出了生命。如果真的有這一天,他囑咐妻子不要保留自己的遺體,就把這封遺書掩埋在楚瑪爾河畔。不立墓碑,也不用寫碑文,只舀一勺源頭活水澆在墳頭。讓這終年冰寒的活水堅固他的墓地。妻子和戰友按照小裴的遺愿這樣做了。小裴雖然沒有墳墓,也沒有墓碑,但他的墳墓小于死大于生!

我駐足楚瑪爾河的那天,心頭的情感五味雜陳。我在那根橋柱和掩埋小裴遺書的結著一層冰碴的地上,來來回回地走了不知多少遍,反反復復地想了又想。心情很復雜,但“復雜”二字似乎又很難以真實地反映我的情感。確切地說,我心里只剩下了疼引發來的愛。他還來不及享受愛情的幸福,就把無限的疼痛留給了一個姑娘。舍不下這根被小裴生命灌注的橋柱,我對著橋柱聲嘶力竭地連喊三聲:小裴,你醒來!醒來吧!

嗓子都掙出血了,卻沒有任何回應,只聽到楚瑪爾河的浪濤拍舔橋柱的聲音。我終于難以抑制自己對往事的回憶,想起了曾經的那座橋,楚瑪爾河上那座最初的“木頭籠子”橋,用此來撫慰我疼痛的心……

歷史當然不可能倒轉,但是把過往和今日相連、對比,任何一個建筑在它從落地初顯到后來的幾多變遷,命運都是千奇百怪的,其攜帶的歷史信息自然各有千秋。也正是這幾多不同,歷史才變得那么厚重多彩。這就是我回顧楚瑪爾河當初那座“木籠子”的原因。

那是1959年的一個中午,熾白的太陽掛在中天仿佛不散發任何熱量。我們的汽車翻過昆侖山駛入可可西里莽原不久,車隊停在一條河邊。那條河仿佛從天畔奔騰而來,明晃晃的一條飛浪越飛越寬,不可控制的來勢。最后流到這座橋前。橋架在一處平緩的地方,水勢略有變慢。橋頭的崖畔半埋半露著一塊毛茬茬的、劈得很不規則的長方形石頭,上面寫著“楚瑪爾河,限速10公里”,字跡有點兒歪斜,“瑪”字還少寫了“王”字旁,顯然是臨時應對,太匆忙。乍看那塊似乎懸在空中的石頭,隨時都會掉下來。其實不會,它的根基很深,下面有楚瑪爾河的流水牽著。當時青藏公路通車不久,生活正在打掃和清點,可以理解。我清楚地記得那橋的模樣,那也算橋嗎?渾身上下全姓木:橋欄是木板一塊挨一塊地釘固起來,橋面是木板和圓木混雜鋪就。橋柱呢,是好幾根木柱用鐵絲捆綁在一起合成的,中間的空心處填滿了石子。立柱和立柱之間用或直或斜的木板牽著。暴露在外面的那些不算少的“П”形鉚釘顯得力不從心的吃力。奇怪的是,橋面的那一根根圓木或木板并沒有釘子固定,都是活動的。汽車從橋上通過時,橋體的各部位都發出很不情愿的吱吱嘎嘎的叫聲。好像隨時都會連人帶車翻到河里。我提心吊膽地坐在駕駛室里想,它難以承受重載,太需要一根拐杖支撐著它了!我們的車隊過橋前,每臺車都卸掉了車上承載的部分物資,以減輕橋的承受力。過了橋又把卸下的物資裝上。

那天我們過楚瑪爾河時,有一個難忘的鏡頭至今留在記憶里:在離橋約百十米的河面上,有一大群藏羚羊正津津有味地扎著頭喝水,瞧那美氣勁巴不得把整個一條河吸到肚里去。我們的汽車過橋,壓得橋吱吧亂叫,也沒有驚動它們,只是一邊喝水一邊不時地仰起脖子望望我們。我特地放慢了車速,分明聽見了它們咂著水面那吱兒吱兒甜蜜的聲音。隨后我們的車隊過了橋加速趕路了,長鳴車笛,它們才一齊長嘶狂叫地發出尖刺的聲音,許是給我們道別吧!從那次以后,我再也看不到藏羚羊和我們汽車兵和平共處的情景了。

這就是我第一次看到的楚瑪爾河。沒有給它裝飾笑容,也未見到壯麗場景。它似乎沒有下跪的姿勢,我們也不必仰望。一切原汁原味。唐古拉山和楚瑪爾河,是青藏高原上兩種不同的高度,因為有了唐古拉山,楚瑪爾河才流得更像一條河;也因為有了楚瑪爾河,唐古拉山就挺立得更像一座山。兩種不同的高度,兩種雪域風光!其后,我又多次途經楚瑪爾河,尤其在我當駕駛員的那三年里,每年都少不了十次八次走楚瑪爾河。每次我都會尋找這座橋留下來的和已經消失或正在消失的生命痕跡。我知道,只有不斷地消失,一切美好的才會留下。只有不斷地消失,楚瑪爾河的生命里程才會像靜夜里落在它懷抱里的夜明星一樣晶瑩,燦亮!

一棵草變成了另外一棵草

我一點思想準備都沒有,很意外地看到了這棵草,更沒想到它又變成另外一棵草。

時間是二十世紀八十年代末,一個六月雪飛飛揚揚差不多模糊了視線的午后,在海拔4000多米的昆侖山中,一個鋪著一層薄厚不勻積雪的洼地塄坎上,出其不意地長著一棵野草。獨苗。誰信呢?茫茫冰雪世界終年積雪不化,偶爾有一點青枝綠葉,那只能從牧民或戰士貼在屋里,從報刊上剪下來的畫頁上看到。

我停下步子,好奇難耐地打量著這棵草。它看上去弱弱的,如果多看上幾眼,就發現其實它蘊含著一種百折不撓的內在氣質。太陽扶著枝條,風吹來,那含在葉脈里搖搖欲墜的露珠,就是不肯脫落,只是亮亮笑了笑。我立刻對它有了敬愛之意,彎下腰細細打量它,辨認這到底是一棵什么樣的草!卻始終認不出是什么草,它有點像我的家鄉八百里秦川的苜蓿,但葉子比苜蓿要大,且厚實。葉邊呈鋸齒狀,苜蓿不是這樣。枝桿也比苜蓿的枝桿粗壯。最給我留下抹不去印象的是在它的根部,那是一坨黑灰色、像橢圓形的硬殼,中間顯露著蜂巢似的小孔,草苗兒就端端正正地長在中間。不知為什么,我感覺那苗兒好像這坨硬殼的遺腹子——真是怪怪的感覺。山中的風總是不停,苗兒隨著無定向的風搖來晃去。誰站在它面前都會感覺它很孱弱,說不定什么時候就倒下去了。但是它還是直挺挺地端站著。甚至當風吹得它的草尖快彎曲在地上了,風過后它又站了起來!

草原的天空是一片草,它支撐著藍天。可這是一棵草,為什么它還能支撐在天邊!冰冷貧瘠的雪原到底如何給了這棵野草養料和力量?

給我答案的是駐扎在昆侖山中兵屋里的新兵魏生延。新兵怎么啦?他是這棵草從落地生根到長出苗兒以至枯萎的見證者。從他的答案里,我們會驚喜地發現,生活中人們很少知曉但確實存在著另一種大自然的美。它與我們的生存、生命、情感和思想緊密聯系著。小魏說,醋從哪兒酸,鹽打哪兒咸,我得從頭打梢給你說起……

按節令,應該是夏天了。可是昆侖山在雪的冬眠中還沒有完全睡醒。盡管這里的夏天一眼還望不到邊,但畢竟是夏天了。紅紅的太陽把漫山遍野的積雪照映得像鋪上一層冷冷的金絲銀絨,人們驚喜地聽見伏蟄在地洞里土撥鼠的呼吸聲。這時一群野牦牛從兵屋旁走過。也許是最后幾頭牦牛留下了三泡糞便,熱乎乎飄散著熱氣。戴著鴨舌藏式絨帽的牧民,十分歉意地向站在兵屋旁的小魏笑笑,失禮了,這牛糞的臭味會讓你們的午餐失去不少香氣。他怎么會想到,這三泡牛糞變成了三盞燈,還翻曬成三朵花,不,是蓬勃出了一棵草。

那是三個星期后的一個陽光喁喁私語的早晨,小魏一直舍不得打掃掉的三泡牛糞中的其中一泡,長出了一棵草。好像是經過設計似的,不偏不倚從牛糞中間頂風而出。什么風?昆侖山的風雪。

我真佩服小魏有豐富的想象力,這棵草好像是被他牽引著來到塵世上,他頭頭是道地有板有眼地給我描畫著小草的來由:有那么一天,一群野牦牛在玉珠峰下的西大灘,某個水草豐盛的地方吃飽喝足以后,并沒有把填在肚里的草籽全部嚼爛。在胃里溫熱了一天,也許兩天,這些草籽被牦牛帶著,跋山涉水來到昆侖山下兵屋旁隨著糞便排泄出來,重見天日。糞便落地處倘如恰逢一片比較松軟的沙土,一陣輕風搖過,一層薄薄的沙塵蓋在了糞便上。雪浸雨淋,又經過日照月浴,草籽便乘勢冒出了芽兒。

可以想象得出,這棵野草的出現給兵屋里的戰士,特別給第一個發現這棵小草的小魏,帶來的欣喜若狂是難以抑制的。那個晨曦初露的清晨,也許是夕陽灑金的黃昏,當下哨歸來的小魏猛乍乍地瞅見牛糞坨上,這棵噙著亮晶晶露珠兒的小草出現在雪地里時,他興奮得巴不得把這個喜訊告訴天下每一個人。他當時就雙腿一屈跪在了小草前,連著磕了三個響頭。

接下來的日子,小魏就像伺候剛出生的娃娃一樣關照這棵野草。當時他看著發育得凄凄惶惶的小草,很心疼地對戰友們說:這棵草是從野牦牛肚里長出來的,它一生下來媽媽就跑得沒影訊了。沒娘的娃兒想長大,全要靠我們這些好心人多照料。小草渴了,兵屋的戰士們給它澆水,小草餓了,戰士們給它施肥。后來發生的事,不但我沒有料到,就連小魏本人也仿佛在做夢。那是在昆侖山要降落當年第一場雪之前,小魏剛給小草做了一圈擋風遮寒的小圍墻,好讓它順順當當地度過漫長的冬天。就在這當兒從京城電視臺來了幾位記者,要拍攝一部反映高原官兵生活的專題紀錄片。他們了解到了這棵野草的故事,如獲至寶。幾個編導在一起商量了一番,便出臺了一個拍攝計劃。他們找了個罐頭盒,把小草連糞帶根地移栽到里面,照常澆水、施肥。還在一個小木牌上寫上了“忍耐”二字,掛在罐頭盒上。小草噴上水珠,顯得生機蓬勃。

不久,電視臺播放的專題片里,果然出現了這棵草。也許是經過了藝術加工,銀屏上的草比現實生活中的草要肥壯得多,個頭也顯得高大了不少。尤其是木牌上那兩個字“忍耐”,撇如刀,點似彈,好剛勁!我強烈的感受是,它已經不是牛糞坨上的那棵野草了,完全變成了另外一棵草。

然而,就在電視上連續播放這部專題片的時候,兵屋窗臺上的那棵從牦牛肚里長出來的野草,卻軟塌塌地枯死在罐頭盒里……

我是在京城看到這部專題片的。野草枯死的消息也是小魏寫信告訴我的。他在信上寫下了這樣發人深思的話:野草就是野草,貴在一個“野”字。“野”是它生存的前提。我們硬要把它當貴婦人似養在閨閣,甚至還要讓它上電視,要那么多的人恭恭敬敬地觀賞它,使它失去了野性,它的生命不結束才怪呢!

其實,人應該怎樣活著,說復雜也很簡單。有時一棵小草就使你懂得了生活的全部意義!