對跟骨關節內粉碎性骨折患者進行跟骨鎖定鋼板治療的效果研究

王 勇,游 荔,王家干

(四川省攀枝花市第二人民醫院關節外科,四川 攀枝花 617068)

跟骨骨折是臨床上常見的一種跗骨骨折。此病患者以足跟部出現劇烈的疼痛、腫脹、淤斑為主要的臨床癥狀[1]。此病是由于患者自高處墜下或是患者的足跟部受到擠壓而引起的。跟骨關節內粉碎性骨折是一種嚴重的閉合性跟骨骨折。以往,臨床上對此病患者常進行體外固定治療和保守治療,但療效較差,容易使患者出現關節僵硬、足部疼痛、行動受限等后遺癥。目前,臨床上對跟骨關節內粉碎性骨折患者進行治療的首選手段是進行鋼板內固定術。隨著鋼板內固定術的不斷完善,術中所用固定鋼板的種類也越來越多。為了進一步探討對跟骨關節內粉碎性骨折患者進行跟骨鎖定鋼板治療的臨床效果,筆者的團隊對四川省攀枝花市第二人民醫院關節外科收治的80例跟骨內粉碎性骨折患者進行跟骨鎖定鋼板治療,取得了很好的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象為2015年1月至2017年6月期間四川省攀枝花市第二人民醫院關節外科收治的160例跟骨關節內粉碎性骨折患者。根據患者手術方法的不同,將這160例患者平均分為對照組和觀察組。在對照組的80例患者中,有男55例,女25例;其年齡為27~47歲,平均年齡為(37.5±4.1)歲;其中Sanders分型(跟骨骨折分型)為Ⅲ型的患者有51例,為Ⅳ型的患者有29例。在觀察組的80例患者中,有男58例,女22例;其年齡為25~47歲,平均年齡為(37.2±3.3)歲;其中Sanders分型(跟骨骨折分型)為Ⅲ型的患者有52例,為Ⅳ型的患者有28例。兩組患者的一般資料相比,P>0.05,具有可比性。

1.2 納入標準

本次研究對象的納入標準是:1)患者的病情均符合跟骨關節內粉碎性骨折的診斷標準,并被確診。2)患者的骨折均是由于高能量創傷而引起的單側閉合性跟骨骨折。

1.3 方法

1)在患者進入手術室后,協助其取健側臥位。為患者開放上肢靜脈通路,并對其實施腰硬聯合麻醉。2)在患者患側的跟骨外側自外踝尖后上1 cm處,向下經足底與足背皮膚的交接處,至第5跖骨前上方1 cm處做一個“L”形切口。3)切開患者的皮膚和皮下組織,游離其腓骨的肌腱,并剝離其跟骨的外側壁。然后,切開患者的腓韌帶和關節囊,暴露其距下關節。4)在患者腓骨的前方和后方分別使用2.5 mm的克氏針固定其距骨。然后,對患者的跟骨后關節進行復位,并使用1.5 mm的克氏針進行固定。5)根據患者骨質缺損的情況和后關節面的穩定情況為其選擇合適的手術方法。⑴對對照組患者進行跟骨解剖鋼板治療。具體的方法是:為對照組患者植入解剖型鋼板,并使用6~9枚3.5 mm的螺釘進行內固定。⑵對觀察組患者進行跟骨鎖定鋼板治療。具體的方法是:為觀察組患者植入鎖定型鋼板,并在鋼板頂端擰入3枚3.5 mm的螺釘進行內固定。確保鋼板與患者的骨面完全貼合后,在患者的非骨折線和有垂直壓力的地方擰入螺釘,以固定鋼板。6)術后在患者的手術切口處放置引流管,并為其使用外科手術縫線進行縫合。最后,使用繃帶對患者的手術切口進行加壓包扎。

1.4 觀察指標

觀察并記錄在術前和術后8個月兩組患者Bohler角(跟骨結節關節角)的角度、Gissane角(跟骨交叉角)的角度、Maryland足功能評分(評價跟骨骨折手術的療效)、跟骨的寬度、跟骨長軸的長度及跟骨丘部的高度。

1.5 統計學方法

將本次研究中的數據錄入到SPSS22.0統計軟件中進行分析處理,計量資料用()表示,采用t檢驗,計數資料以%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

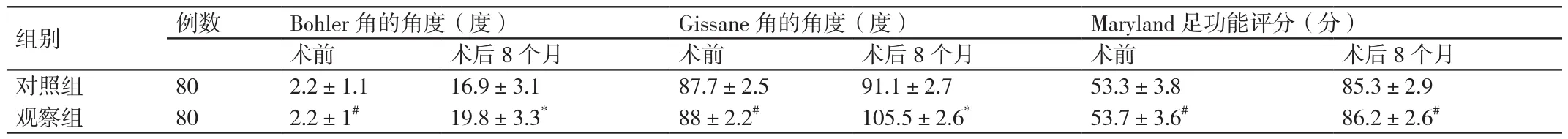

2.1 在術前和術后8個月兩組患者Bohler角的角度、Gissane角的角度、Maryland足功能評分的比較

術前,兩組患者Bohler角的角度、Gissane角的角度、Maryland足功能評分相比,差異無統計學意義(P>0.05)。術后8個月,兩組患者Maryland足功能評分相比,差異無統計學意義(P>0.05);與對照組患者相比,觀察組患者Bohler角的角度及Gissane角的角度均更大(P<0.05)。詳情見表1。

表1 在術前和術后8個月兩組患者Bohler角的角度、Gissane角的角度、Maryland足功能評分的比較()

表1 在術前和術后8個月兩組患者Bohler角的角度、Gissane角的角度、Maryland足功能評分的比較()

注:*與對照組相比,P<0.05;#與對照組相比,P>0.05。

組別 例數 Bohler角的角度(度) Gissane角的角度(度) Maryland足功能評分(分)術前 術后8個月 術前 術后8個月 術前 術后8個月對照組 80 2.2±1.1 16.9±3.1 87.7±2.5 91.1±2.7 53.3±3.8 85.3±2.9觀察組 80 2.2±1# 19.8±3.3* 88±2.2# 105.5±2.6* 53.7±3.6# 86.2±2.6#

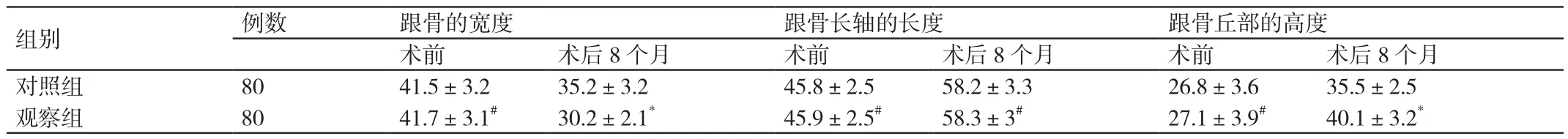

2.2 在術前和術后8個月兩組患者跟骨的寬度、跟骨長軸的長度及跟骨丘部高度的比較

術前,兩組患者跟骨的寬度、跟骨長軸的長度及跟骨丘部的高度相比,差異無統計學意義(P>0.05)。術后8個月,兩組患者跟骨長軸的長度相比,差異無統計學意義(P>0.05);與對照組患者相比,觀察組患者跟骨的寬度更窄,其跟骨丘部的高度更高(P<0.05)。詳情見表2。

表2 在術前和術后8個月兩組患者跟骨的寬度、跟骨長軸的長度及跟骨丘部高度的比較(mm,)

表2 在術前和術后8個月兩組患者跟骨的寬度、跟骨長軸的長度及跟骨丘部高度的比較(mm,)

注:*與對照組相比,P<0.05;#與對照組相比,P>0.05。

組別 例數 跟骨的寬度 跟骨長軸的長度 跟骨丘部的高度術前 術后8個月 術前 術后8個月 術前 術后8個月對照組 80 41.5±3.2 35.2±3.2 45.8±2.5 58.2±3.3 26.8±3.6 35.5±2.5觀察組 80 41.7±3.1# 30.2±2.1* 45.9±2.5# 58.3±3# 27.1±3.9# 40.1±3.2*

3 討論

由于跟骨關節內粉碎性骨折患者多伴有嚴重的功能活動障礙,其若未能得到及時有效的治療,將會嚴重影響其生活和工作。目前,臨床上對跟骨關節內粉碎性骨折患者進行治療的首選手段是進行鋼板內固定術。隨著鋼板內固定術的不斷完善,術中所用內固定鋼板的種類(如鎖定型鋼板、解剖型鋼板、直型鋼板、重建鋼板、Y型鋼板、H型鋼板等)也越來越多。解剖型鋼板是臨床上治療跟骨關節內粉碎性骨折的一種常用的內固定鋼板材料。此材料與患者的跟骨外側壁更貼合,更符合人類跟骨的生物力學原理。但是,此材料與螺釘之間的接觸界面并不穩定,其長期使用的效果并不好[2-3]。有研究表明,用鎖定型鋼板治療跟骨關節內粉碎性骨折不僅具有解剖型鋼板的優勢,還可避免出現使用解剖型鋼板的劣勢。本次研究的結果顯示,術后8個月,與對照組患者相比,觀察組患者Bohler角的角度及Gissane角的角度均更大,其跟骨的寬度更窄,其跟骨丘部的高度更高。這說明,對跟骨關節內粉碎性骨折患者進行跟骨鎖定鋼板治療的效果顯著。