城市進化史:從“溫州模式”到“杭州樣本”

劉詩萌

6月底,在浙江昆劇團劇目《雷峰塔》公演當天,劇場展廳里一個精美的翻糖蛋糕引起了觀眾的注意:西湖畔,撐著傘的白娘子和小青、許仙三人站在落花滿地的斷橋下。令人驚奇的是,三個糖人衣袂裙裾、妝容飾物與劇中人一模一樣,連他們的身段動作都被刻畫得惟妙惟肖。

這個非常具有杭州特色的蛋糕是香港女孩蓓蓓的作品。這位“80后”翻糖蛋糕師出生于香港,兩年前開始在杭州常住,在這座城市里發展自己的事業和生活。

“國外生活節奏太慢,適合讀書或退休,但我不想那么快過退休生活;香港又太快,太緊張了,北京和上海也是。杭州剛好在中間,不快不慢,有人文氣息也有商業機會。”蓓蓓解釋。因為父母都是移居香港的杭州人,她從小時常穿梭兩地,16歲又去加拿大念書,在當地幾個城市居住了六七年。盡管足跡遍布國內外,但她最喜歡的地方還是杭州。

近兩年,像蓓蓓這樣從一線城市、國際大都市來到杭州的年輕人很多。年初,“為杭州與北京分手”“上海成了杭州的后花園”的消息刷屏朋友圈。背后,是杭州新經濟突飛猛進產生的磁石效應的顯現。

在歷史上,杭州曾經被定義為輕工業城市和旅游城市,在經濟上的吸引力一度落后于省內善于接受新鮮事物的溫州和港口城市寧波。但在這一次以互聯網為新動能的產業升級中,杭州趕了上來,在信息高速公路上跑出了“杭州速度”。

最早蘇醒的溫州

蓓蓓的父母是上世紀80年代初去香港的。那個時候,杭州的主導產業依然是絲綢和棉紡等輕工業,國有企業仍是最主要的經濟力量,被稱為“亞洲第一麻紡織企業”的大型國有企業浙江麻紡廠曾是老一代杭州人的驕傲,也是蓓蓓外祖父母工作大半生的地方。

當時,浙江甚至整個中國的經濟焦點并不在杭州,而是在溫州,一個與福建相鄰、離省會300多公里的沿海城市。由于地處山區,自然資源貧乏,溫州沒有杭州這么多大國企,大多數人只能靠自己掙錢糊口。憑借對市場的敏感和敢闖敢做的精神,溫州商人在計劃經濟體制剛剛被打破時就率先“吃了螃蟹”。

那個物質極度缺乏的年代,“結婚四大件”黑白電視、電冰箱、洗衣機和錄音機依然需要憑票購買。1980年前后,長虹、牡丹等國營企業開始引進生產線生產、組裝電視機。看準這一生產需求,溫州人鄭元忠做起了電器生意,在家鄉柳市鎮成立了樂清無線電元件廠等數家鄉鎮企業,生產出的產品賣到上海、寧波一帶的國營企業,幾年內就擁有了十幾萬資產,被稱為“電器大王”。

不僅是他,當時整個溫州都在這樣的躁動之中,兩年間柳市鎮的大小電器企業加起來達到300余家。然而天有不測風云,1981年國務院兩次發出緊急文件,將投機倒把作為嚴重經濟犯罪進行打擊,個體私營企業體量如此巨大的溫州成了這次斗爭的風口浪尖。

1982年4月,浙江省成立了70多人工作組,在溫州以“投機倒把”的罪名抓捕包括鄭元忠在內的8個民營企業家,合稱“八大王”。事實上,當年在柳市號稱“大王”的也不止這8個,總共要有十幾人之多。

不過兩年后風向又有變化,中央下發一號文件強調要扶持發展商業生產,“八大王”隨后平反,被樹立為改革開放的探路者。重獲生機的溫州人,以家庭作坊為單位,形成了帶有地域性的專業市場,在制鞋、服裝等行業形成了細致的分工。他們沒有深圳、廣州那樣的背靠香港的地理優勢,無法發展“三來一補”加工業,卻依然靠著照相機等工具,捕捉廣州、香港的時尚潮流,想盡辦法生產出全國最稀奇和前衛的商品。90年代,來自溫州的服裝、鞋履統治了幾乎半個中國。

1985年,《解放日報》在頭版頭條刊發了有關溫州家庭工業的文章,并將其總結為“溫州模式”。隨后,溫州成為全國炙手可熱的經濟高地,前來考察參觀的官員絡繹不絕,導致從杭州、寧波連接溫州的兩條公路上經常堵車,事故頻頻。

制造業衰落,炒房為禍

在中國社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛看來,中國城市的工業化和經濟發展的過程中,1978年至1995年是以輕工業主導的工業化初期階段。鄉鎮經濟異軍突起,外向工業化模式開始萌芽,滿足極度短缺的國內需求的輕工業和勞動密集型產業成為主導并快速發展。

溫州無疑是這一階段中最亮眼的城市之一。從1978年到2004年,溫州GDP增速14.1%,位居全省首位,創造了最膾炙人口的增長奇跡。不過,物質貧乏的年代賺取的高額利潤,也讓溫州富人們形成了路徑依賴,注重規模忽視質量、工業化快于城市化為這一奇跡的最終破滅埋下了伏筆。

早在90年代初,由于地價逐步上漲,一些做大的企業開始離開溫州,外遷到上海、杭州。2008年經濟危機的爆發,更是讓民營企業資金鏈脆弱的問題顯現無疑,倒閉潮、跑路潮接踵而來,著名的廣告語“江南皮革廠倒閉了”一定程度上也反映了這些企業的普遍境遇。

曾經在前20年中叱咤風云,賺得盆滿缽滿的溫州富豪是不甘于失敗的,他們將目光轉向了炒作。從90年代末起,在尋找外遷工廠新廠址的契機下,他們在房地產上找到了突破口。素來以“抱團”著稱的溫州人,通過在一個城市內大量買房,改變當地樓市的供需狀況,造成恐慌性緊張,然后待房價升高后轉手套利,“溫州炒房團”就此形成。2000年后,溫州房價從2000元/平米漲到7000元/平米,2008年樓盤最高價達到4萬/平米,2012年綠城樓盤的掛牌價一度達到10萬/平米。

隨著限購政策的出臺,溫州樓市的泡沫徹底擠破,直至現在也沒有恢復。根據貝殼找房的數據,目前溫州新房均價在1.5萬/平米上下,最貴的碧桂園瓏悅售價在3萬/平米左右。

然而,炒房的資金已經掏空了溫州的實業。2004年之后的10年間,溫州GDP增速下降,財政總收入、進出口總額、社會消費品零售總額等多項增幅指標一度在全省“墊底”。

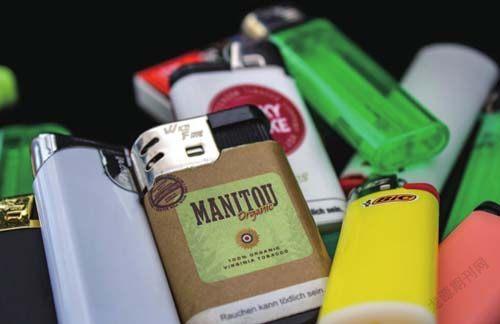

打火機是溫州的標桿性行業,2008年中國加入WTO后,溫州打火機協會還曾打贏過對歐洲打火機企業的反傾銷案。鼎盛期間,溫州曾聚集了幾千家打火機廠,2008年經濟危機前還剩下500多家,如今卻只剩下幾十家。“這兩年情況沒有變好,也沒有變糟,就一直是這樣。”走訪溫州某打火機廠時,一位工作人員說。工廠門口冷冷清清,周末時間廠里只有一兩位工人在手動為金屬打火機貼膜,昔日貨車排隊等待拉貨的場景早已成為歷史。而兩年前倒閉的東方打火機廠,已經徹底搬離了以自己名字命名的“東方路”。

號稱“中國鞋都”的雙嶼更是一片蕭條景象。在一條名為“鞋都大道”的街上,很少有人光顧。

“彎道超車”的杭州

“20年以來的事實證明,溫州人的商業精髓主要集中于貿易而非制造。”財經作家吳曉波斷言。嘗到甜頭的溫州人都投向了資本游戲,新疆炒棉團、山西炒煤團、云南炒礦團層出不窮,都是溫州民間資本投機力量的真實寫照。就連今年上半年,鴨綠江畔的小城丹東房價暴漲,背后也有溫州人的身影。

與此同時,杭州走出了一條不同的路徑。

同樣有著浙商傳統,作為省會的杭州在經歷了國企改革的陣痛后,也聚集了一批民營企業,如娃哈哈、農夫山泉、萬向集團、吉利汽車、榮盛石化、傳化集團等。2006年底,民營企業數量占全市企業的91.8%,對全市GDP的貢獻率達56.6%,連續多年上規模500強民營企業數量位居全國城市第一。

杭州民營經濟的崛起,始終有政府的牽引和支持,而不像溫州全靠企業自下而上發展。這與執政者的遠見是分不開的,主政杭州10年的前市委書記王國平在大城市主政者中很早就提出“經營城市”理念,堅持政府做地、企業做房,用大項目帶動土地開發,讓“無形資產經營”與“有形資產經營”并重。

“無形資產”就是杭州的城市面貌。這10年中,西湖景區實現免票,西溪濕地公園開建,原本圍繞西湖“三面云山一面城”發展的杭州也開啟了東進的步伐,沿著錢塘江打造了錢江新城、之江新城等10座新城;而對于有2000多年歷史的古城,王國平沒有大拆大建,而是用修繕改造的方式,改善背街小巷,打造了帶有杭州氣息的“藝術化”交通,還建立了國內最早且最成熟的公共自行車系統。

也是因此,小時候在杭州度過不少時光的蓓蓓,盡管每次回來都覺得城市變化很快,許多地方都在拆遷,但是仍然十分親切。而2016年她再次回來時突然發現,短短幾年間,從前只有西湖可以看看的杭州多了許多高樓大廈,有了大城市的格局,這里的女孩子甚至比她在香港的朋友們更會打扮。

她的感覺沒有錯。現在的杭州已經成了美女“網紅”的大本營,在濱江等區域的一些高端酒店式公寓當中,住著許多自己開工作室的網紅們。

“真的不給我禮物嗎?”在杭州市區中心的湖濱銀泰in77商場露天區域的一間全透明玻璃房里,一位網紅女主播在手機屏幕前“撒嬌”的模樣和聲音,被投射在外面的大屏幕上。這里就是全國第一家“網紅新零售”直播間。而今的銀泰,已經是阿里巴巴新零售生態的成員,銀泰作為杭州線下商業升級的重要載體,正涌現出越來越多的新零售標桿項目。

而以阿里巴巴為引擎的互聯網新經濟,也是杭州重要的“有形資產”,是杭州以后發優勢對北上廣等一線城市進行“彎道超車”的底氣。早在阿里巴巴創業的第二年,杭州領導班子就訪問了這家名不見經傳的企業,而盡管壯大的過程中多次收到上海、廣州等地伸出的橄欖枝,阿里始終沒有離開中小企業聚集、主打“服務型政府”的杭州。

2015年,杭州實現了GDP增幅從全國副省級城市倒數第一到正數第一的反轉,拿到“萬億俱樂部”第十張入場券,成了彎道超車的“杭州樣本”。

人才不是搶來的

7月18日晚,在人流量并不大的杭州地鐵上,一位年輕人正在玩一款新鮮的游戲,根據系統提示的“鋼琴”“球門”“單簧管”等詞匯畫畫,AI會去猜測畫出來的到底是什么物體。

那是谷歌新推出的小程序“猜畫小歌”,18日也是該程序推出的第一天,各種網站上很難找到與之相關的報道。而在杭州這個曾經人們心中的旅游城市,卻有“互聯網潮人”早早就體驗了它。

事實上,杭州早已成了互聯網工程師聚集的重地。7月,某招聘網站發布的《2018中國重點城市工程師大數據與調研報告》顯示,2017年一季度到2018年二季度期間,杭州是全國互聯網工程師人才凈流入最多的城市,流入率達到12.46%,深圳和成都僅有6%左右,是杭州的一半,而北京甚至只有0.42%。

正如深圳媒體曾經談到的,人才往什么地方流動,不是一廂情愿,而是兩情相悅,是一個“用腳投票”的博弈和選擇過程。與其他城市相比,杭州人才政策的力度不是最大的,可卻是效果最好的。在以阿里巴巴和網易等互聯網巨頭為核心的新經濟的強力帶動下,杭州已經形成了人才的磁石效應。某網站曾對2018年上半年求職旺季當中人才的流向進行統計和整理,發現2018年離開北上廣深的求職者,選擇去杭州的有13.7%,遠超第二名武漢的5.98%。

“互聯網行業天然有很強的集聚效應,尤其是在人力上。阿里巴巴本身是個人力密集型企業,需要非常多的精英人才,不斷地跟外界打交道,去編織關系網。尤其是在2014年IPO之后,公司的體量不斷擴張,業務線也越來越復雜,整個人才需求是非常強的,大量的人從北京、上海到杭州來。”阿里巴巴集團CEO助理顏喬表示,“阿里成為杭州一個很重要的人才蓄水池。”

除了巨頭企業,杭州也正在成為獨角獸的樂園。胡潤研究院7月發布的《2018第二季度胡潤大中華區獨角獸指數》顯示,杭州列大中華區獨角獸企業最多城市的第三名,僅次于北京和上海,獨角獸企業數量從16家增加到20家。2017年,杭州新增A股上市公司26家,僅次于深圳和上海,多于北京和廣州。從城西到阿里巴巴所在的西溪,這條“城西科創大走廊”上,聚集了同花順、51信用卡、順網科技等全國知名互聯網創業企業的總部。