勃拉姆斯晚期鋼琴小品中古典與浪漫的交織

——以OP.118為例

池水婧

(信陽農林學院,河南 信陽 464001)

約翰內斯·勃拉姆斯被譽為19世紀德奧新古典音樂的捍衛者和繼承者。他一生的創作被劃分為早、中、晚三個階段。早期作品積極樂觀、中期作品日趨成熟、晚期作品深情內斂。勃拉姆斯晚期的鋼琴小品OP.116-OP.119于1892年至1893年間完成,是他鋼琴創作的最高成就。晚年的勃拉姆斯在經歷了悲苦的童年,無果的愛情,親人的相繼離去,以及獨樹一幟的音樂創作倍受眾人嘲笑后,性格上變的緘默、內向,創作風格日趨內省、簡潔。這四套鋼琴小品篇幅短小,內涵深刻,似乎反映了勃拉姆斯內心敏感、多變、稍縱即逝的情感火花。

一、古典與浪漫在晚期鋼琴小品中呈現的原因

勃拉姆斯的四部鋼琴小品由20首小曲組成。這些音樂作品中均透漏著古典與浪漫的交織。追求理性、做事嚴謹、講究秩序、善于思考是德意志民族特有的名族性格。作為一位有著純正北德血統的德國人,勃拉姆斯對德國文學、藝術充滿了自豪與熱愛。在他收藏的書籍中,有關德國文學、藝術的書籍多達850冊,有關音樂方面的書籍多達2000多冊。另一方面受導師馬克森的影響,勃拉姆斯潛心學習德國前輩大師——巴赫、貝多芬的音樂作品。從巴赫的創作中,勃拉姆斯汲取到復調對位寫作手法,在貝多芬那里,勃拉姆斯繼承了其思想性、邏輯性、哲理性。而身處浪漫主義的大潮之中,勃拉姆斯不可避免地受到同時代其他作曲家的影響,門德爾松、舒伯特、舒曼等。晚期鋼琴小品的創作無疑又將勃拉姆斯拉回主流陣營。與大多數浪漫主義音樂家不同的是,勃拉姆斯仍然堅持無標題的純音樂創作。

二、鋼琴小品OP.118對古典主義的繼承

(一)傳統的曲式結構

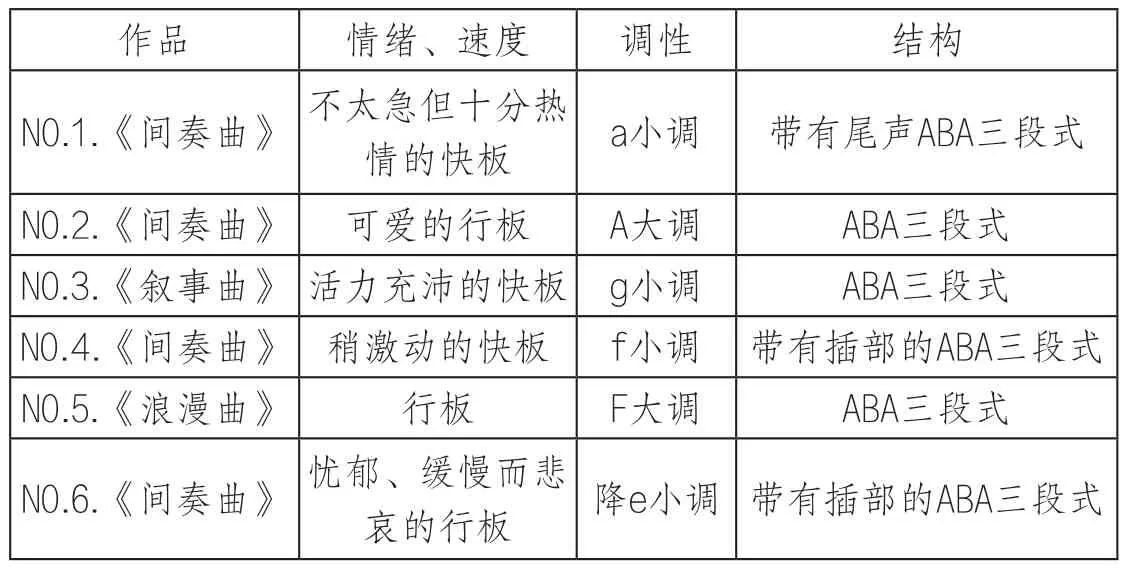

OP.118

作品 情緒、速度 調性 結構NO.1.《間奏曲》 不太急但十分熱情的快板 a小調 帶有尾聲ABA三段式NO.2.《間奏曲》 可愛的行板 A大調 ABA三段式NO.3.《敘事曲》 活力充沛的快板 g小調 ABA三段式NO.4.《間奏曲》 稍激動的快板 f小調 帶有插部的ABA三段式NO.5.《浪漫曲》 行板 F大調 ABA三段式NO.6.《間奏曲》 憂郁、緩慢而悲哀的行板 降e小調 帶有插部的ABA三段式

單三、復三部曲式是維也納古典樂派常用的曲式結構。鋼琴小品OP.118包含六首獨立的作品。這六首作品在曲式結構上都采用了段落對稱、結構平衡的ABA三段式結構,從速度和調性安排上看,可將這六首作品劃分為兩個部分。NO.1、NO.2、NO.3為一組,NO.4、NO.5、NO.6為一組。被劃分的兩組作品在調性布局的安排上為:a-A-g、f-F-降e。都是由小調進行到同主音大調再下降大二度的小調上。速度上都呈現出快-慢-快的安排,NO.6的速度雖顯示是行板,但樂曲從頭到尾都是32分音符。

(二)多線條旋律

多旋律線條與復調對位法的運用在OP.118中大量涌現。

第二首《A大調間奏曲》B段65-70小節,旋律首先出現在內聲部,在69小節,旋律移至高聲部,音樂情緒上也由低沉、內省走向高漲、熱情,沖動之中略帶壓制。在35小節處右手高聲部旋律出現主題倒影。主題倒影是在古典主義時期旋律創作的主要方式——主題動機的基礎上發展而來的。

第四首《間奏曲》集中展現了模進、卡農、倒置等傳統對位手法。A段左右手以相同的二聲部織體結構進行卡農式的模進,B段運用單一的附點四分音符進行左右手卡農式的模進。

第五首《浪漫曲》A段屬于旋律隱藏在中聲部的作品。開頭主題第一次呈現時,中聲部旋律呈八度,隱藏在和弦的中間,左右手分別各呈現一個音,仿佛是女中音和男高音在共同演唱主旋律。高聲部以下行線條與中聲部主題旋律形成六度音程進行,低音聲部作為和聲的功能進行與之配合,兩條旋律線的和諧交融,既有縱向莊重的和聲進行,又有橫向婉約流動的旋律進行,猶如一首委婉的合唱曲。B段的17-20小節左手以固定低音的形式出現,將右手帶有搖曳感與不穩定因素的旋律固定在統一的線條之下,變得穩定有序。

(三)傳統的和聲語匯

勃拉姆斯對維也納古典樂派傳統性功能和聲語匯的繼承在第二首《A大調間奏曲》中表現的尤為明顯清晰。其和聲進行運用了主,下屬、屬、從屬、屬七和弦等,構成了和聲運用的基本框架,也體現了功能性和聲的特點。

三、鋼琴小品OP.118對浪漫主義的發展

(一)減七和弦的運用

有著特殊和聲色彩的減七和弦在浪漫主義時期被頻繁使用,勃拉姆斯在OP.118中大膽運用不協和的減七和弦,為音樂表達增添了陰郁的色彩。第一首《a小調間奏曲》19-22小節連續使用減七和弦,大大增加了情緒的緊張度,提升了音樂的張力,使得之后的主題再現情緒愈發飽滿。第六首《降e小調間奏曲》3-6小節,左手以減七和弦琶音作為搭配,充分利用了減七和弦的特殊色彩,使整段音樂都沉浸在朦朧、虛幻、飄忽的音樂情景中,給人營造出一種不安、無助的情緒。

(二)“器樂化和聲思維”

與其他浪漫派作曲家不斷革新所形成的浪漫主義音樂傳統不同,勃拉姆斯創新性的采用了“器樂化和聲思維”,這也是他生活在浪漫主義晚期,面對時代潮流,引入的新的藝術思維。所謂“器樂化和聲思維”就是:一開始調性不明確,出現的只是下屬、屬功能甚至是其他調性的變和弦,使主和弦的出現滯后,甚至在結尾時才出現,同時將過程中所有的和聲進行都嚴格控制在主要調性領域之內。如第一首《a小調間奏曲》,作品雖為a小調,但樂曲并未從主調進入,而是進行一系列的離調到了中段才進入到a小調,結尾處的安排也是別有一番用意,結束在同主音的A大調上,給聽眾一種音樂未結束的感覺,而實際上這種安排也為第二首《A大調間奏曲》的進入做足了準備,以便更自然的連接兩首獨立的作品。

(三)擴展舒曼在節奏方面的表現手法

節奏的多變是晚期鋼琴小品中又一明顯的特征。勃拉姆斯在舒曼的基礎上擴展了節奏上的表現手法,OP.118中除使用普通的節奏外,還出現錯位節奏、三對二等節奏類型。

錯位節奏即改變原有的節奏,將音型重新組合。這種節奏模式弱化了小節線的作用,給樂句帶來綿延不斷的動力。在第一首《a小調間奏曲》33-36小節中,作曲家用小連線將常規的節拍組合重新劃分,增加樂句與情緒的向前發展。這一節奏模式在第二首《A大調間奏曲》16-22小節也有出現,勃拉姆斯將第三拍與之后小節的前兩拍組合在一起,形成新的3/4拍節奏模式,給人以跨小節的錯覺。第四首《f小調間奏曲》28-37小節也運用了大量的節拍位移,并加以左右手的交錯疊置,使樂句的連接更為緊湊。

三對二的節奏在不同風格的音樂中扮演者不同的風格特色。這種特殊的節奏與普通節奏用于同一首樂曲的不同樂段,能夠豐富音樂內容的表現力。第二首《A大調間奏曲》B段,作曲家整段運用了此節奏類型,高聲部的柔美旋律線條與低聲部的暗流涌動反映了作曲家的復雜的內心情感。第四首《A大調間奏曲》也多處出現三對二節奏,使音樂情緒變得悸動不安,仿佛置身于理想與現實的矛盾之中。第五首《F大調浪漫曲》B段25-32小節,右手以三連音的形式存在,左手伴以附點節奏,仍舊構成三對二節奏,這里的音樂情緒生動活潑,似乎是作曲家對美好事物的回憶。

四、結語

通過對鋼琴小品OP.118的分析,也使讀者近距離的了解到勃拉姆斯晚期的創作特征。聆聽他的音樂,我們能感受到浪漫氣息的存在,細細研讀他的樂譜,我們能看到他對古典主義的追隨。正因為創作上的這種二重性交織,造就了勃拉姆斯鋼琴小品獨有的個人氣質。