被害人視野中的刑訴法變遷:1979-2018年①

(電子科技大學 法律系,成都 611731)

作為“憲法測震儀”“應用憲法”的刑訴法,歷來是人權保障的晴雨表,一部刑訴法變遷史在某種意義上就是人權保障不斷提升的歷史,“尊重和保障人權”載入我國2012年刑訴法修正案就是證明。被害人是我國刑事訴訟的基本參與方,保障被害人權利歷來是刑訴法人權保障的重要內容,基于這樣的理論預設與實踐認知,從賦能被害人角度檢視改革開放40年來我國刑訴法之變遷,無疑具有重要的學理意義與實踐價值。

一 被害人的文本境遇:次數與條文

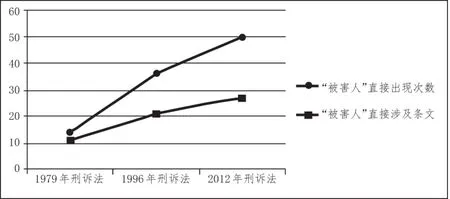

從理論上分析,被害人受重視程度與其在刑訴法文本中出現的頻次呈正相關關系:出現次數與涉及條文數越多,受重視程度越高,反之則越低。由此,對改革開放40年來三部刑訴法文本進行統計學意義上的梳理,能夠大體勾勒被害人在我國刑訴制度變遷中的境遇。

圖1 “被害人”一詞在三部刑訴法中的出現情況

從圖1不難看出,1979年至今的三部刑訴法中,“被害人”一詞直接出現的次數從14次增加至50次,增幅達257%,直接涉及條文數從11條增加至27條,增幅達145%,雙雙呈單邊直線攀升態勢。需要特別說明的是,由于1996年刑訴法、2012年刑訴法將被害人納入當事人范疇,因此兩部法律中直接規定當事人權利義務的內容也適用于被害人。如果算上這方面的條文,則后兩部刑訴法中“被害人”出現的頻次增幅更大。與此同時,同期的刑訴法條文從1979年的164條增加至2012年的290條,增幅僅為77%。“被害人”一詞出現頻次增幅遠高于刑訴法條文的事實表明,文本層面被害人境遇不斷改善雖與刑訴法內容擴充緊密勾連,但根本緣由還在于被害人權利保障的實踐需求所致,是一種“從建構理性優先轉向兼顧考慮實踐理性”[注]左衛民《中國道路與全球價值:刑事訴訟制度三十年》,《法學》2009年第4期。的表現。這一趨勢,順應了近年來各國強化刑事被害人人權保障的發展趨勢,具有重要的積極意義。

然而,立足橫向比較,僅僅在刑訴法中增加有關被害人條款尚顯不夠。從域外經驗看,在強化被害人權利保障的潮流中,一個明顯特點是各國傾向于制定專門立法進行特別保護。比如日本在2000年、2004年分別制定了《關于以保護犯罪被害人等為目的的刑事程序附屬措施的法律》《犯罪被害人基本法》,韓國在2005年制定了《犯罪被害人保護法》,德國在1986年、2004年分別頒行了《被害人保護法》《被害人權利改革法》,而英國2003年的《刑事司法法》也基本是以強化被害人權利保障為中心的單獨立法。因此,隨著我國司法改革的不斷深入與刑事司法體系的日趨精密化,未來應當考慮針對刑事被害人特點,出臺內容更豐富、涵蓋面更廣、操作性更強的專門立法。

二 被害人的訴訟地位:從單一到雙重

訴訟地位指向被害人在訴訟中的位置和作用,是表征被害人權利保障程度的核心概念。從條文規定看,我國刑事被害人訴訟地位呈現兩個明顯的階段劃分:第一階段為1996年前,依據1979年刑訴法第三十一條第(三)項之規定,“被害人陳述”為我國法定證據種類之一,第五十八條第(二)項規定:“‘訴訟參與人’是指當事人、被害人、法定代理人、辯護人、證人、鑒定人和翻譯人員”,由此被害人的訴訟地位表現為提供證據的訴訟參與人;第二階段為1997年以后,1996年刑訴法保留了“被害人陳述”作為法定證據的規定,同時在第五十八條第(二)項規定:“‘當事人’是指被害人、自訴人、犯罪嫌疑人、被告人、附帶民事訴訟的原告人和被告人”,2012年刑訴法則沿用了1996年刑訴法之規定。

從動態變遷角度看,文本層面我國刑事被害人訴訟地位呈現不斷提升的趨勢。從1979年刑訴法中訴訟參與人的單一身份到1996年刑訴法中證據提供者與當事人的雙重身份,被害人在刑事程序中的地位日益重要。作為訴訟當事人,這不僅意味,被害人與案件處理有著直接利害關系,更意味著其能在相當程度上影響訴訟進程、決定訴訟結果,與之相伴隨的則是其權利的大幅增加。此外,立法條文講究用詞規范、邏輯嚴謹,用語先后順序在一定程度上折射出制度設計者的價值選擇位序。審視前述1996年刑訴法有關當事人的規定,“被害人、自訴人”排位在“犯罪嫌疑人、被告人”之前,這可能源于“有控訴才有被訴”的訴訟邏輯,但無疑隱含著對被害人訴訟地位之重視。長期以來,學界論及人權保障的刑訴目的時,主要聚焦于犯罪嫌疑人、被告人的權利保障,而刑訴法有關當事人的條文規定則向我們揭示被害人也是人權保障的基本對象,在訴訟中有著不應被忽視的重要地位。

需要關注的是,被害人的雙重身份會否引發訴訟中的角色沖突,進而動搖其當事人地位的正當性。實質意義上的刑事被害人泛指遭受犯罪行為侵害之人,其在刑事程序中可能是自訴案件中的自訴人、公訴案件中的被害人,也可能是刑事附帶民事訴訟中的原告。結合前后文用語,1996年刑訴法第五十八條中的被害人應專指公訴案件中的被害人。有學者認為,1996年刑訴法將被害人作為當事人在實踐中利大于弊,因為被害人并非刑事案件的原告,同時又不享有上訴權;被害人的當事人角色不僅損害了證據來源的客觀性、可靠性,也違背了證人不得旁聽庭審的原則;另外,在控訴方中加入被害人,更加劇了控辯雙方的不平等[注]龍宗智《被害人作為公訴案件訴訟當事人制度評析》,《法學》2001年第4期。。就此問題,我們認為,與案件裁判結果有直接利害關系和能夠影響、決定訴訟進程與訴訟結果才是判定當事人的基本標準,是否享有上訴權只是當事人權利體系完備與否的衡量指標,兩者不應等同視之。至于被害人的當事人屬性與其證人屬性發生角色沖突,這在一定程度上客觀存在。但基于被害人是犯罪行為受害者的身份,無論其是否為當事人、是否旁聽庭審,其證言的主觀傾向都十分明顯,這也是我國刑訴法將被害人陳述與證人證言作為兩種證據分設的根本原因。因此,角色沖突不應成為質疑被害人當事人地位的理由。就此,域外已有相關立法可資借鑒。比如德國刑訴法第四百零六條之七第二款即規定,被害人無論是否為證人,均有權于整個審判日在場。德國學者認為:“準許有提起從訴權利的被害人在場規定,可謂立法者系有意對真實發現創設一個(非不重要的)風險。”[注]柯爾納《被害人在德國刑法與刑事程序法地位擴建:從上世紀八〇年代的被害人保護、損害修復、犯罪人與被害人的沖突調處至二〇〇四年的被害人權利改革法》,許天澤譯,《月旦法學》(臺灣)2007年第1期。最后,控辯不平等問題不應通過削弱被害人訴訟地位、減損被害人訴訟權利來體現,而應將重心置于提升與改進辯方訴訟對抗能力上。因此,從整體上分析,我們認為現行刑訴法對被害人雙重訴訟地位之界定是恰當的,未來應進一步堅持。

三 被害人的權利譜系:由簡單至復雜

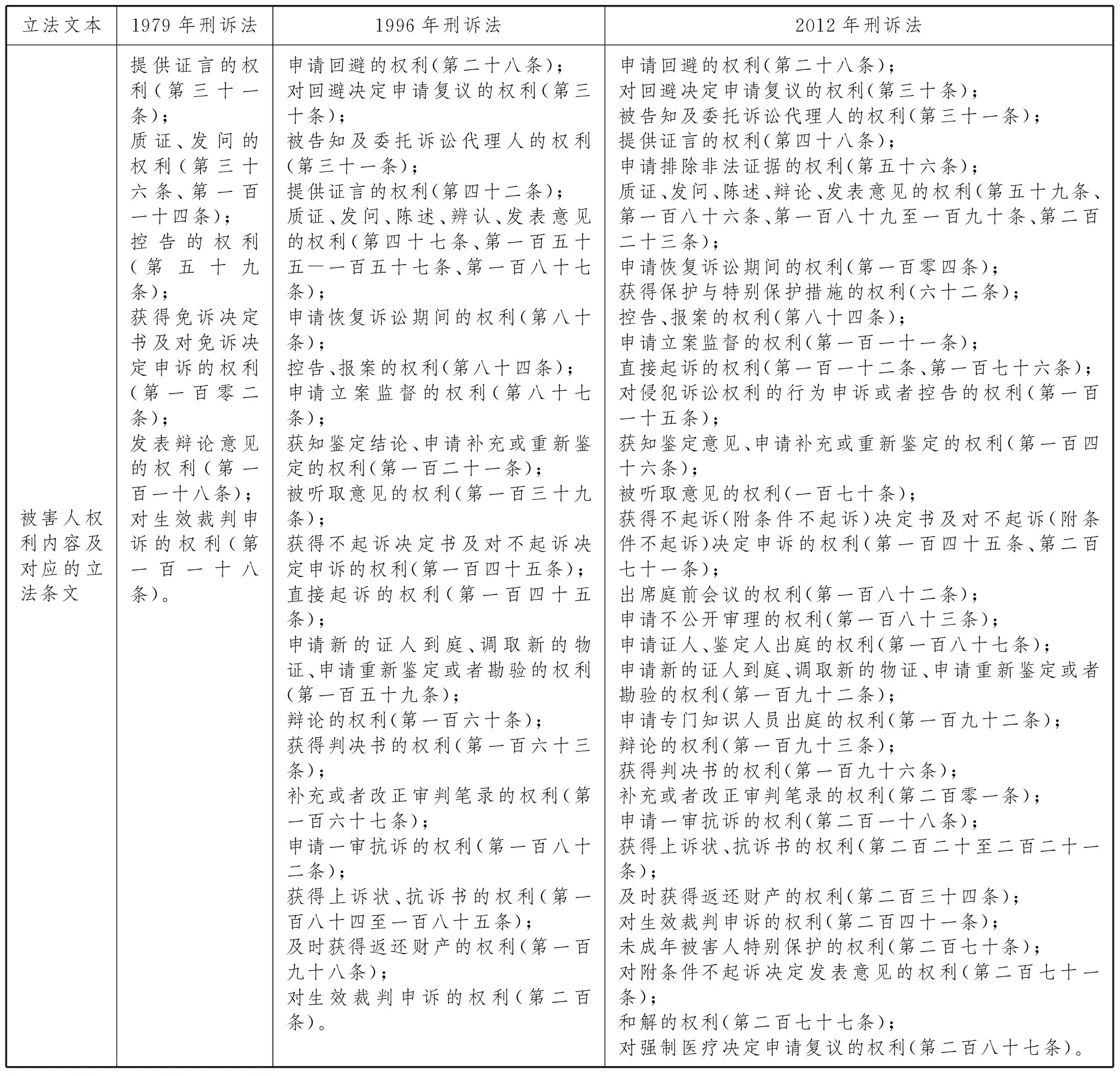

作為訴訟參與者,被害人的權利譜系以各種方式深嵌于刑訴法的制度設計中,因而是洞悉與體察刑訴法制度變遷的重要視角。在這一問題上,1979年刑訴法、1996年刑訴法、2012年刑訴法呈現出較為明顯的由簡單至復雜的態勢。見表2。

表1.三部刑訴法中被害人的訴訟權利清單

注:該清單中不含被害人作為自訴人、附帶民事訴訟原告所享有的權利,也不含同期立法解釋、司法解釋擴充和增設的被害人權利。

從表2的清單可知,改革開放40年來,我國刑事被害人權利保障在縱向維度上有了長足進步,立法已經構建起涵蓋立案、偵查、起訴、審判全環節的權利體系,這些權利既有與被害人作為證據提供者地位相匹配的權利,也有基于其當事人地位享有的權利。從橫向角度看,與犯罪嫌疑人、被告人權利不斷增加相比,被害人的權利也日臻健全,呈現出并駕齊驅、同振共鳴的態勢,彰顯出我國刑訴法不斷走向科學、民主、文明的恢弘格局。與此同時,對標域外法治發達國家刑事被害人權利保護現狀,我國立法未來還應著眼于以下兩方面的改進。一是在刑訴法中進一步完善被害人的知情權與參與權。盡管現行立法在若干關鍵環節規定了公安司法機關應當聽取被害人意見、向被害人送達訴訟文書,但在一些事關被害人利益的重要事項(如立案后的撤案、執行環節的減刑與假釋等)上,被害人仍無從知悉相關信息,自然也無法充分有效地參與。此外,目前正在廣泛推行的認罪認罰從寬制度改革中也存在著未充分關注被害人權利保護問題,應從確立其程序運作主體地位入手,輔之以充分的知情權、發表意見權、提出異議權等[注]劉少軍《認罪認罰從寬制度中的被害人權利保護研究》,《中國刑事法雜志》2017年第3期。,確保被告人權利與被害人權利的均衡有序。二是盡快出臺救助被害人的專門立法,確保被害人獲得國家補償的權利。我國尚未建立系統、完整的刑事案件國家補償制度,盡管中央政法委等部委在2009年和2014年先后出臺了《關于開展刑事被害人救助工作的若干意見》《關于建立完善國家司法救助制度的意見(試行)》,各地對刑事案件被害人進行專門救助的事例越來越多,但總體而言隨意性較大、覆蓋面不廣、救助力度有限,難以滿足被害人權利救濟的需要,因而制定專門的《刑事被害人救助法》勢在必行。