在行動中訴求

杜曦云

假想,是大腦的運轉;行動,卻是肉身的啟動和消耗。在行動的過程中,感知需要最充分的調動,意志和勇氣,以及瞬息萬變的思考,都在高度復雜的肉身反應中交匯起來,百感交集、超越思議又難以重演。行動是如此復雜和困難,以致它遠遠超越了靜坐中的假想。對勤于思考卻懶于行動的人來說,從假想到行動有難以跨越的鴻溝,假想可以清晰、明確,一旦行動,面對的是無窮的未知和難言的混沌。

楊千有嫻熟的繪畫技巧,但總是不安分于繪畫本身。他在趨于封閉的藝術系統里可以安身,但他越來越渴望出走,直接進入社會現場中,迎接令人既不安又興奮的未知,在不斷的遭遇刺激中,擴展體悟。

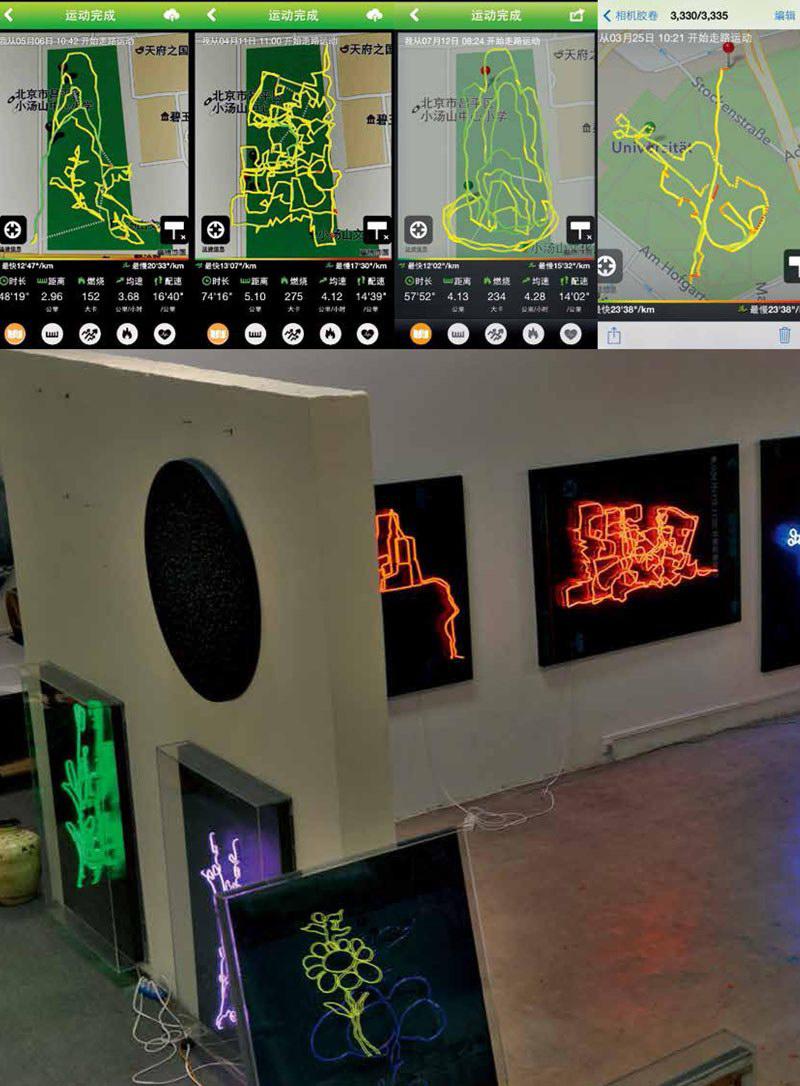

他的《行走》系列,是這種取向的產物,隨時在實地行走,又不斷地轉化為繪畫。每天,楊千大量的行走,在這個過程中,隨時伴隨著觀看和思考。行走時的具體現場歷歷在目,激發出楊千對它們的豐富認知。這些認知和楊千的個人意志發生關系,激發出楊千在這些現場中的訴求。面對堅硬強大的現場,這些個人訴求并不能立刻實現,但是否把它們表達出來,卻是個體的自由選擇。作為習慣用視覺方式來表達的藝術家,楊千把他的行走軌跡轉化為視覺形象,這時,他尋找到一種轉化的媒介:在智能手機中使用的運動軟件,比如“咕咚”軟件。

這種軟件能記錄下使用者的運動路線,還能邂逅也在運動的其他使用者。楊千有意識的讓自己的行走路線形成視覺形象,每次行走結束后,他的行走路線顯現在軟件中的地圖上,形成一個個表達個人訴求的形象。行走時的現場,則顯現為地圖。這種方式,把行走、現場、視覺形象、個人訴求聯接起來,楊千在具體現場的真實行動,轉化為表達個人訴求的視覺產物。行走時的每一步,作為肉身行動具有了明確的觀念指向。

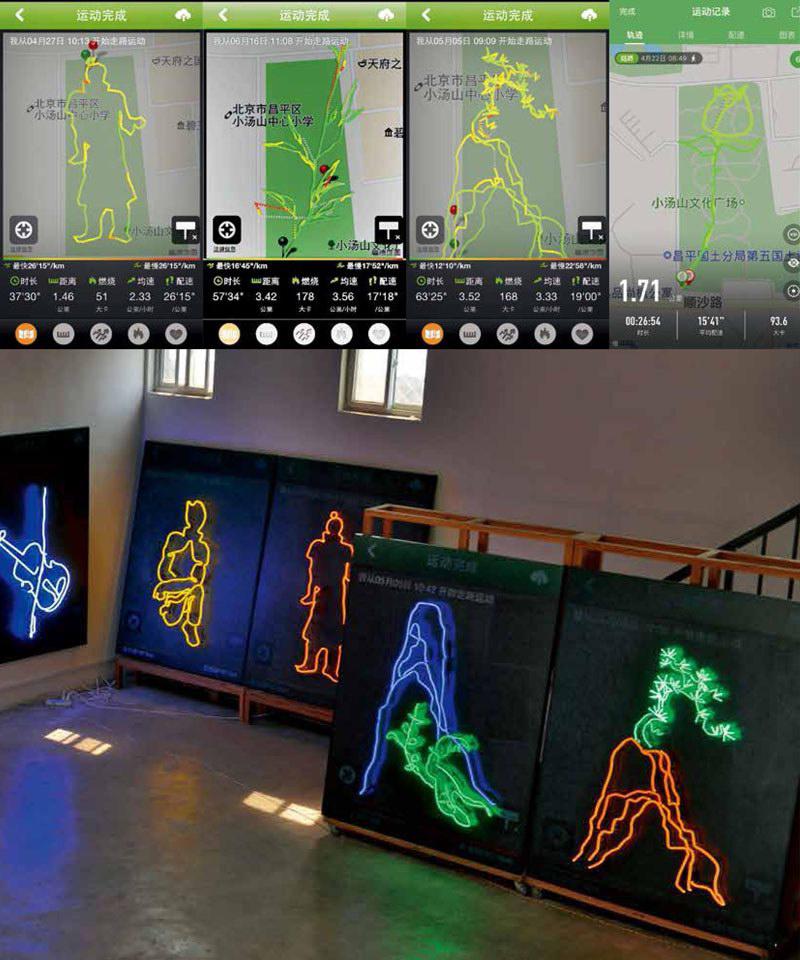

這種表達方式一旦形成,每次行走時所選擇的現場,和行走時形成的路線,變得至關重要。選擇現場方面,楊千將預選和偶遇結合起來,越來越重視偶發,隨機應變。把現場轉化為繪畫中的背景時,最初,他原樣復制平面化的二維地圖,后來逐漸畫出具有衛星照片效果的地圖來。這時,地圖的形象、色彩、筆觸、肌理等更豐富、更有視覺魅力,也具有了更多的信息。在具體而微的現場中,一步一步的行走很難準確形成預想的圖像,這方面,楊千忠實于軟件的記錄,走出了什么樣的形象,都是肉身的真實表現。當然,他盡可能追求“準確”的行走,但這難度非常高,因為真實的行動總是遠遠大于假想。有時,他還邀請別人一起加入這種行走中,共同走出特定的形象,這引入了更多的可能性,也讓行走出的形象蘊含了更豐富的觀念。用顏料畫出地圖后,行走出的形象不再畫出來,而是用霓虹燈或光纖做出來,通電后的光效應,凸顯出生命活力、個體意志的熾熱。

不同的現場和不同的行走路線,表達著楊千的豐富訴求。在無法進入的政治空間,他完整地環繞一周,比如在紫禁城。在中國本土傳統的宗教空間中,他走出了其它宗教的符號,比如在天壇。在高樓鱗次櫛比的發達都市中,他走出了山水。在發生災難的地帶,他走出了燭光……在日復一日的行走中,他不斷步入新的現場,讓陌生的情境和他的人生經歷、知識儲備等發生復雜的關系,在獲得新的體悟時,產生新的視覺表達。在畫家梵高旺盛創作、凄慘自殺的法國阿爾田野,在巴黎郊外,在森林中……楊千行走出的形象也隨境而變,形象越來越出入意料,觀念也越來越超出常規認知。

反復觀看行走出的簡潔形象和細膩豐富的地圖時,個人訴求和現場的關系介于直觀和想象之間,這種張力關系,調動著觀者自身的經驗和判斷。在真實的行走中,楊千獲得不可替代、無法重現的現場體會,這些體會讓難言的觀念生長、涌現。在表達的過程中,難言的觀念必須通過形式、材料轉化出來,這個過程中,觀念逐漸從混沌到清晰。當下一次行走開始時,肉身又進入新的未知世界中……