針灸結合穴位注射治療突發性耳聾30例

柴龍 張滿

摘要:目的 觀察針灸結合穴位注射治療突發性耳聾的療效。內容 將60例突發性耳聾的患者隨機分為2組,每組各30例。治療組采用針灸、穴位注射復方當歸注射液+維生素B12注射液,對照組采用為血栓通靜滴、甲鈷胺口服的方法。結果 治療組總有效率優于對照組。(P<0.05)。結論 針灸結合穴位注射治療突發性耳聾有一定的療效。

關鍵詞:針灸;穴位注射;突發性耳聾;療效

中圖分類號:R764.43+7 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2018)08-0054-02

突發性耳聾稱“特發性突發性聾”,簡稱“突發性聾”或“突聾”,是指突然發生的、原因不明的感音神經性聽力損失。主要臨床表現為單側聽力下降,可伴有耳鳴、耳堵塞感、眩暈、惡心、嘔吐等。目前是耳鼻喉科、聽力科、針灸科是一種常見的急癥。臨床上多采用神經營養、血管擴張、激素等藥物治療。而傳統針灸、穴位注射療法治療突發性耳聾有較好的治療效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 本次研究對象為60例感音神經性耳聾的患者,均為本院2016年3月—2018年1月患者,年齡范圍18~65歲,平均年齡46歲,病程最短3 d,病程最長15 d。治療組男16例,女14例。對照組男17例,女13例。2組一般資料經統計學處理,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 中醫診斷標準參照國家中醫藥管理規定的《中醫病證診斷療效標準》[1]中暴聾的診斷標準。西醫診斷標準參照《耳鼻咽喉科疾病臨床診斷與治療方案》[2]級標準按WHO聽力障礙分級。

1.3 納入標準[3] ①符合診斷標準:不屬于非遺傳性、外傷因素所引起耳聾②耳聾患者為單側發病③發病時間在小于等于15天患者④發病后未使用其他治療或療效不佳的患者。

1.4 排除標準[3] ①不符合診斷標準:先天性耳聾,藥物性耳聾,功能性聾以及聽神經瘤的患者②耳部伴有中耳炎感染的患者③治療期間配合其他方法治療的患者④由于患者個人耐受或外界原因,不能堅持治療或隨訪。

1.5 方法 對照組采用常規西藥治療方法,采用0.9%生理鹽水250 mL(可立袋、國藥準字H2033939)+注射用血栓通500 mg(晨鐘牌、國藥準字Z20025652)、靜滴、每天1次,甲鈷胺膠囊(護佑牌)0.5 mg、口服、每天3次;共15 d;治療組采用選穴上參照《針灸治療學》配穴[4]以及頸夾脊(頸4-6夾脊)[5],穴位定位參照《經絡腧穴學》[6]取穴如下:單側耳門、聽宮、聽會、翳風,中渚、率谷;雙側頸夾脊,風池穴。操作方法:針灸針選用華佗牌,選1.5寸不銹鋼毫針,耳門、聽宮、聽會均直刺1寸,風池穴向鼻尖方向斜刺0.8寸,頸夾脊穴直刺0.8寸,中渚穴直刺0.5寸,率谷平刺0.5寸,針刺手法均采用平補平瀉法。灸法:選用清艾條,以灸耳門、聽宮、聽會、頸夾脊穴(頸4-6夾脊)為主,剪硬紙板切口,鋪于施灸部位,剪切艾條,大小約為15 mm×10 mm艾柱,針柄上的艾柱與患者皮膚相距20-30 mm,不更換艾柱,燃盡后待灰燼余熱消失后移除,配合針刺施灸,治療共15 d;穴位注射選用復方當歸注射液2 mL+維生素B12注射液1 mL,取穴雙側腎俞或雙側陽陵泉,交替取穴,每天1次,每穴注射1.5 mL,治療共15 d。

1.6 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[1],顯效:聽力基本恢復至正常;有效:聽力提到10dB以上,耳中不適感減輕;無效:聽力提高不足10dB。

1.7 統計學方法 使用SPSS21.0軟件進行,本研究采用卡方檢驗,P<0.05差異具有統計學意義。

2 結果

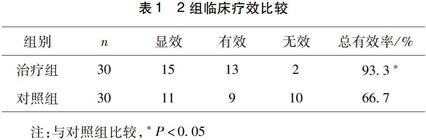

2組臨床療效比較 見表1。

表1 2組臨床療效比較

注:與對照組比較,*P<0.05

3 討論

突發性耳聾是一種耳鼻喉科、聽力科的常見病,特指突然發生,原因不明的感音神經聽力性損害,患者的聽力在短時間內突然下降,可伴有耳鳴和眩暈,無其他顱神經損害。西醫研究報道認為,血流學障礙致耳蝸血液循環改變是最主要的病因;臨床上治療突發性耳聾主要采用擴血管和營養神經治療;血栓通具有擴張血管,改善腦血管、內耳局部循環,有利于內耳血管淤塞的解除,從而使耳蝸血氧供應增多,促使聽力恢復。甲鈷胺[7]為維生素B12在體內的活性代謝物,具有促進神經細胞內蛋白質、核酸及神經髓鞘的合成,進而受損的周圍神經得到修復;臨床療效欠佳,見效慢。

中醫學對耳聾、耳鳴早有認識。《諸病源候論》曰:“腎為足少陰之經而藏精氣通于耳。耳,宗脈之所聚也。若精氣調和,則腎臟強盛,耳聞五音;若勞傷氣血,兼受風邪,損于腎臟,耳精脫,精脫則耳聾”。實證常因外感風熱或內傷情志、飲食,致痰濕內生,氣郁化火,循經上擾、蒙蔽清竅所致。針灸從古至今治療耳聾、耳鳴有一定的療效。耳為手、足少陽經所轄,耳門、聽會、陽陵泉屬手、足少陽經,聽宮為手太陽與手、足少陽經之交會穴,氣通耳內,具疏散風熱、聰耳啟閉之功,為治耳疾要穴;配手少陽經局部的翳風穴,與循經遠取的中渚、俠溪相配,通上達下,疏導少陽經氣,宣通耳竅。風池、率谷以清利肝膽、凈除經絡之邪。腎俞以益腎固經,開竅聰耳,頸夾脊可疏通經絡,行氣活血,清利耳竅。針灸具有疏經通絡,溫經活血作用,而穴位注射復方當歸注射液+維生素B12注射液,復方當歸注射液活血化瘀,維生素B12注射液營養神經,加之穴位功效疏通經絡,可更好的發揮治療作用,有較好臨床治療效果。

參考文獻:

[1]ZY/T001.1~001.9-94.中醫病證診斷療效標準[S].

[2]許庚.耳鼻咽喉科疾病臨床診斷與治療方案[M].北京:科學技術文獻出版社,2011:2.

[3]張榮媛,何天有,秦曉光,等.溫針灸治療感音性耳聾42例[J].刺灸聚英,2012,28(1):50.

[4]王啟才.針灸治療學[M].北京.中國中醫藥出版社,2011:2.

[5]周德安,嚴華.針刺治療神經性耳聾98例[J].上海針灸雜志,1999,18(5):29.

[6]沈雪勇.經絡腧穴學[M].中國中醫藥出版社,2011:4.

[7]劉振.秦黎虹.頸項針結合耳周腧穴治療突發性耳聾[J].中醫藥臨床雜志,2015,27(4):531-532.

(收稿日期:2018-04-17)