不等長綜采工作面連續對接高效回采技術研究

張喜民 王全忠 陳亞明

(中國平煤神馬能源化工集團平煤股份十礦,河南 平頂山 467013)

平煤十礦井田總體為一傾向北北東的單斜構造,構造特征可概括為“一向一背兩斷層”。構造的發育直接導致煤層傾角的變化,煤層傾角的變化又導致工作面采長的變化,工作面采長的精確計算對于綜采工作面的安全管理極其重要。

本文以十礦戊七采區戊11-17010工作面為例,針對該工作面刀把式設計以及外段煤層傾角變化大的現狀,通過合理的調整綜采工作面的偽傾斜角度以及精確計算采長的變化,合理確定待接支架的位置,實現工作的里外切眼無縫對接及多次連續對接,保證了綜采工作面的安全生產。

1 工作面概況

戊11-17010工作面位于-140戊七采區,東南鄰戊七軌道下山、運輸機下山及瓦斯專用回風巷,西北至26勘探線與一礦相鄰,北鄰原十一礦逆斷層,南為戊8,9-17050采空區;上覆戊10-17010、戊8,9-17030、戊10-17030 采面及戊8,9-23030 采面,戊11煤層未開采。工作面有效走向長1118.5m,里段走向長488.5m,外段走向長630m,里段傾斜寬126.0~126.3m,平均126.2m,外段傾斜寬240.3~241.5m,平均240.9m,切眼斜長126.3m。煤層傾角0.4~13°,平均6°左右,工作面外段煤層傾角 4~13°。

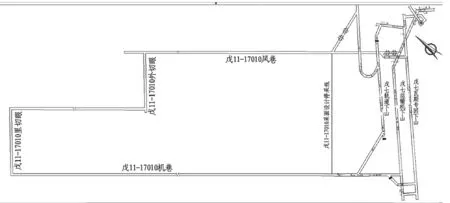

圖1 工作面巷道布置圖

該工作面設計采用走向長壁后退式采煤方法,為了避免斷層影響,風巷及切眼設計時與已知斷層位置保留有20m保護煤柱,風巷超前于機巷先行施工,當風巷施工到700m位置時,迎頭出現一條落差大于7m的逆斷層,且該區域內煤層賦存不穩定,經判斷該斷層為原十一礦逆斷層的伴生斷層,掘進工作面過斷層期間巷道壓力較大,變形嚴重,支護困難,嚴重影響安全生產,后經研究決定更改采面設計方案,采用刀把式設計,風巷退后至630m位置拐切眼,施工110m長的外切眼后繼續拐方位施工里風巷,然后到設計位置與機巷切眼貫通,工作面巷道布置如圖1所示。

2 切眼對接方案設計

戊11-17010工作面里段傾斜平均126.2m,外段傾斜寬平均240.9m,采排推至外切眼時需增加液壓支架75架,對接后共需液壓支架160架。

2.1 對接方案

綜采支架的對接是采面對接的關鍵環節,對接支架間隙的合理與否直接決定對接的成敗。若間隙較小將造成支架重疊,從而導致對接失敗;反之,間隙過大則導致支架對接后存在“軟支護”段(架間隙超過0.8m),致使運輸機不能正常與支架連接,影響對接的速度與對接質量,給安全生產帶來很大困難。因此,采用導線定位法配合工作面偽傾斜管理控制合理接架間距。定位方法是根據上風巷以及工作面推進到對接位置時采面總長度和機頭與機尾超前距離的基礎上,準確算出需要對接的支架位置,并指定外切眼第一架的位置。為保證有充足的對接空間,人為將外切眼第一架上調200mm。在距對接位置50m時,在風巷沿測點給出定位線,采面推進過程中加強偽傾斜管理,嚴格控制運輸機的上竄下滑,當距對接位置30m時,根據現場對接要求和對接架的間隙,調整采面推進,確保對接架的間距在100~300mm范圍內,實現綜采支架順利對接。

2.2 方案實施

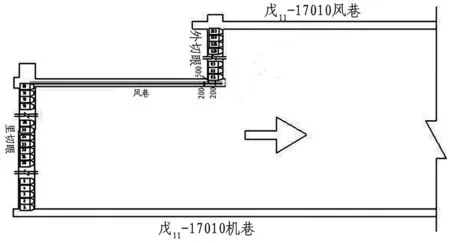

圖2 采面延長及支架對接示意圖

在工作面距切眼50m時,在風巷頂板上沿巷道掘進期間給的導線點標出一條紅線至工作面,量出紅線距采面85架的距離,同時量出紅線距外切眼待接支架的距離,由此可知此時采面85架與待接支架的距離。

以待接支架前梁為基點做一條紅線的平行線至工作面,這就是導線定位位置。在推進過程中,每天量85架與該線的距離,同時關注運輸機機尾的位置,依靠甩機尾機頭來控制上下竄動量,嚴格控制機尾架不能超出對接范圍。

外切眼對接前風巷采用單體柱和鉸接梁架設走向抬棚加強支護,保證巷道斷面以確保對接空間。采面推到對接位置后,開始進行延長運輸機的工作。

3 工作面采長精確計算

3.1 采長計算方法

工作面采長一般采用在平面圖上直接量取,對于煤層傾角較小的綜采工作面,這種方法相對較準確,但是對于煤層傾角較大以及采面煤層傾角不一致的工作面,這種方法誤差較大,此時可以采取利用三角函數分段計算的方法得出工作面的實際采長。這種方法相對比較精確,但是還會存在一定誤差,因此,理論計算還需要與工作面實際條件相結合來綜合確定工作面的采長。

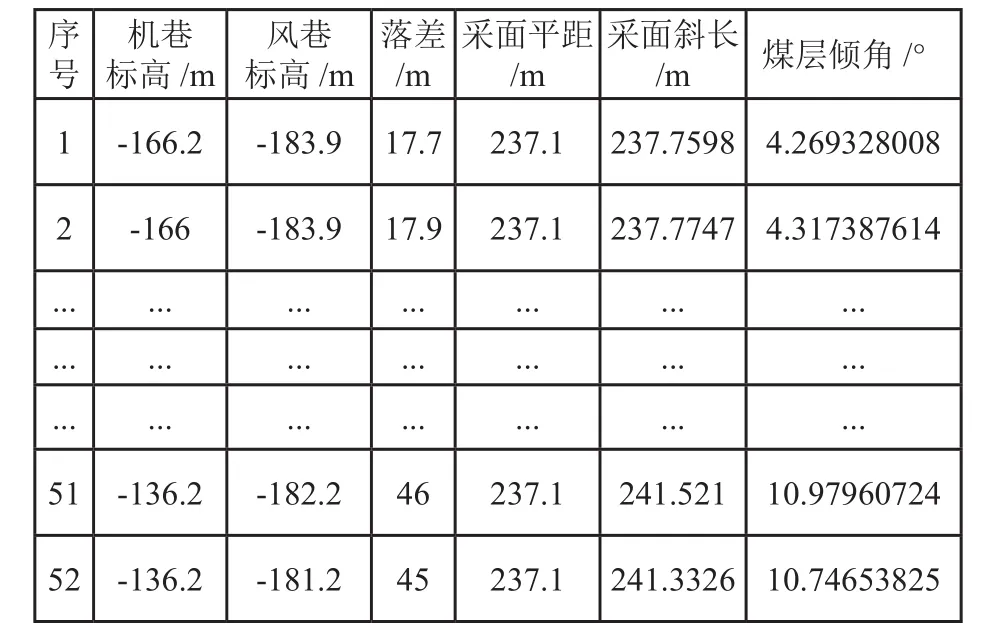

戊11-17010工作面對接后采面共有160架支架,隨工作面的推進,煤層傾角隨之變大,尤其到外段,煤層傾角達到13°,坡度的變大伴隨著采長的變化,隨著采面不斷變長,需要不斷增加支架來保證采面的頂板支護。因此,對戊11-17010工作面采長進行分段計算,自對接后機頭機尾位置往外每隔10m量出機風兩巷的標高,然后利用三角函數計算采面的斜長,以此為參考并結合采面的實際情況得出采面的采長變化情況。具體計算結果如表1所示。

表1 采長計算方法表

根據表格中數據可以大致看出采面往外推進時采長的變化情況,以此為基礎提前進支架做對接準備,避免出現采面變長時支架進不去的情況,保證采面的安全生產。

3.2 采長變化分析

在生產過程中,當采面內煤層傾角發生變化時也會造成采長的變化,體現在生產中就是采面兩端頭距離巷幫距離變大或者變小,此時就需要精確分析采面內局部坡度的變化,對戊11-17010工作面某一天的采長進行分段計算,在采面內每5架量一次運輸機擋煤板的坡度,以此為基礎繪制1:1比例的采面剖面圖,隔一段時間后,再用同樣的方法做一張剖面圖,根據兩張圖的對比,得出采面采長變化情況,以此為基礎對采面進行局部調整,實現采煤工作面的精細化管理。

4 效益分析

4.1 經濟效益

該工作面無縫對接及連續對接實現了刀把式采煤工作面的安全高效生產,避免了資源浪費,相對于遇斷層直接拐切眼的設計來說,使該工作面凈增加儲量14.9萬t,且避免了工作面內出現大斷層導致搬家的情況,同時避免了因對接出現問題導致工作面長時間停產,甚至重新分布支架的情況。

4.2 社會效益

該項目的成功實施,為刀把式工作面的對接及安全回采提供了經驗,在礦井地質條件日趨復雜,采掘接替緊張的情況下,有效地解決了刀把式工作面對接問題,避免了因對接出現問題導致工作面長時間停產,有效緩解采掘接替緊張局面,為同類型地質條件下采煤工作面的安全回采提供了參考,對地質條件復雜地區礦井的可持續發展具有重要意義。