廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害生態風險評價(Ⅱ)

陳薈竹,劉希林, *

1. 中山大學地理科學與規劃學院,廣東 廣州 510275;2. 廣東省城市化與地理環境空間模擬重點實驗室,廣東 廣州 510275

自然災害風險與生態系統健康有著密切的相互關系。完整和健康的生態系統能夠緩沖災害事件的影響,起到諸如削減洪水、穩定邊坡和保護海岸線等作用,從而減少自然災害對生態環境的破壞。作為天然緩沖區的良好的生態系統,其建設和維護的成本通常較低,防災減災效果也明顯優于傳統的土木工程(Brang,2001;Renaud et al.,2013)。然而,由于自然災害可使生物棲息地徹底喪失并導致物種死亡,故設計不當的災后處置也會影響生態系統的健康,從而影響生態系統對極端事件的緩沖程度。彌補這種防護缺陷,需要花費的時間成本和經濟成本往往是巨大的(Coreyja et al.,2007;Emerton,2009)。盡管災害風險和生態系統的管理各有特定的行動方式和目標利益,但它們都以可持續發展、人類福祉和安全為總體目標。通過土地利用的規劃與發展,維護健康的生態系統、進行科學的環境管理已被作為減輕災害風險的關鍵行動得到鼓勵(UNISDR,2005)。生態系統管理與災害風險管理的結合將會給兩方管理決策者乃至全人類帶來更大的共同利益。生態風險自20世紀70年代萌芽以來,經歷了近半個世紀的發展歷程,其學科體系與研究方法已逐步成熟和完善(USEPA,1998;鄧飛等,2011)。目前的生態風險研究以化學污染對人體健康和生態環境的影響為主,尤其以重金屬污染為風險源的生態風險評價的研究成果和應用實例較多(范佳民等,2014;陸泗進等,2014;周笑白等,2015;范世鎖等,2015),而以自然災害為風險源的生態風險研究則相對較少,起步也較晚。

在為數不多的以自然災害生態風險為研究對象的案例中,也大多偏重于由自然災害導致的生態系統內部的生物和化學成分的改變或污染物的遷移所引起的負面生態影響。例如Warren et al.(2012)研究了卡特里娜颶風引起的海岸地表沉積物中微量元素的變化;Pescea et al.(2016)對干旱引起的微生物群落結構及其活動過程的改變進行了研究;Leon et al.(2017)評價了山洪暴發對地中海沿岸瀉湖表層沉積物中有機物污染分布的影響。這些研究成果本質上還是化學性風險源所致的生態風險,且多為單一風險源或單點和小尺度區域研究,對于較大空間尺度的多種自然災害給生態系統帶來的物理性損傷關注較少。

總體而言,中國生態風險研究領域起步較晚,但在自然災害生態風險評價方面與國際上相比并未落后,中國自然災害生態風險評價所涵蓋的災害種類和生態系統類型也比較多樣。付在毅等(2001)、許學工等(2001)在GIS技術支持下,完成了對黃河和遼河三角洲平原的洪澇、干旱、風暴潮和油田污染4類風險源的生態風險評價。尚志海等(2010)以汶川地震極重災區次生泥石流為風險源,評價了災區次生泥石流災害生態風險指數與生態環境損失程度。徐麗芬等(2010)以8種自然災害為風險源,考慮生態脆弱性與受體暴露水平和危害程度,進行了北京地區的多風險源和多生態系統的綜合生態風險評價。許學工等(2011)以洪澇、干旱、暴雪、臺風、低溫冷凍、風暴潮、冰雹、沙塵暴、地震和滑坡泥石流10種自然災害為風險源,以高程、坡度、起伏度、年均植被覆蓋度、干燥度和人口密度 6項指標表征生態系統脆弱度,以 22種土地覆蓋(陸地生態系統)作為風險受體計算其生態資產,用風險源發生概率與生態系統脆弱度和生態資產的乘積作為生態風險值,將中國分為北方、南方、西北和青藏4個災害區,在單項自然災害生態風險評價基礎上,將各生態風險評價結果歸一化處理,通過分區加權后再統一分級,進行了中國自然災害生態風險綜合評價。

將自然災害風險的關注點從人身和財產安全擴展到生態安全,進而以生態系統為承災體進行風險評價,此項研究對災害防治、環境友好、資源保護和人類社會的可持續發展,都具有重要的意義。本研究基于廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害的危險性評價及其綜合危險度評價結果,結合廣東省生態環境脆弱性評價和風險受體潛在損失評價(生態資產評估),對廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害生態風險及其綜合生態風險進行評價。評價結果將揭示廣東省主要自然災害生態風險的空間分異規律,闡明高風險區主要影響原因,為區域生態環境管理和災害風險防范提供科學基礎,也為自然災害生態風險量化管理和防范提供新思路和新途徑。

1 評價原理和評價指標

1.1 評價原理

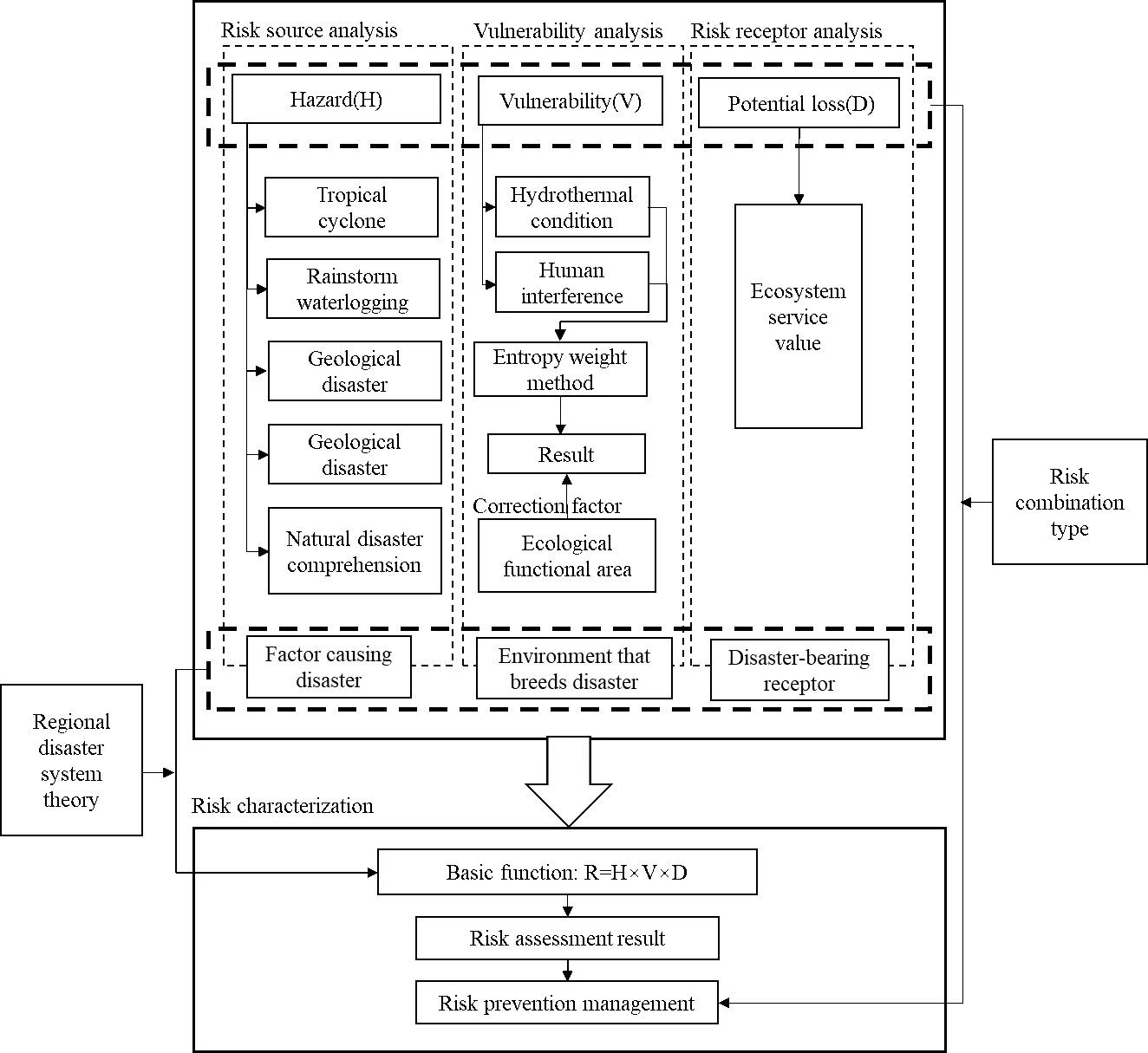

史培軍(1996)提出的區域災害系統論觀點,確立了災害事件是致災因子危險性、孕災環境穩定性和承災體脆弱性相互作用的結果。致災因子、孕災環境和承災體共同構成災害系統的三要素,在災害風險形成過程中缺一不可,并影響到災情的嚴重程度。根據區域災害系統論原理(史培軍,1996),將生態系統視為區域內主要自然災害作用的承災體,以生態環境脆弱性表征致災過程中生態系統的暴露和響應過程(即孕災環境因子),將自然災害生態風險視為自然災害危險性、生態環境脆弱性和生態風險受體潛在損失共同作用的結果,以三者的乘積作為自然災害生態風險。本文中自然災害生態風險評價也是基于上述原理,具體評價思路和框架見圖1。相應地,生態風險的計算式為:

式中,R為自然災害生態風險(0-1);H為自然災害危險性(0-1);V為生態環境脆弱性(0-1);D為風險受體潛在損失(0-1)。

1.2 評價指標

1.2.1 自然災害危險性

考慮廣東省自然災害影響程度、災害損失、發生頻率,以及災害數據的可獲得性,選取熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害作為代表性風險源,進行全省區域主要自然災害生態風險評價。自然災害危險性評價結果來源于“廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害生態風險評價(Ⅰ)”(劉希林等,2018)。

1.2.2 生態環境脆弱性

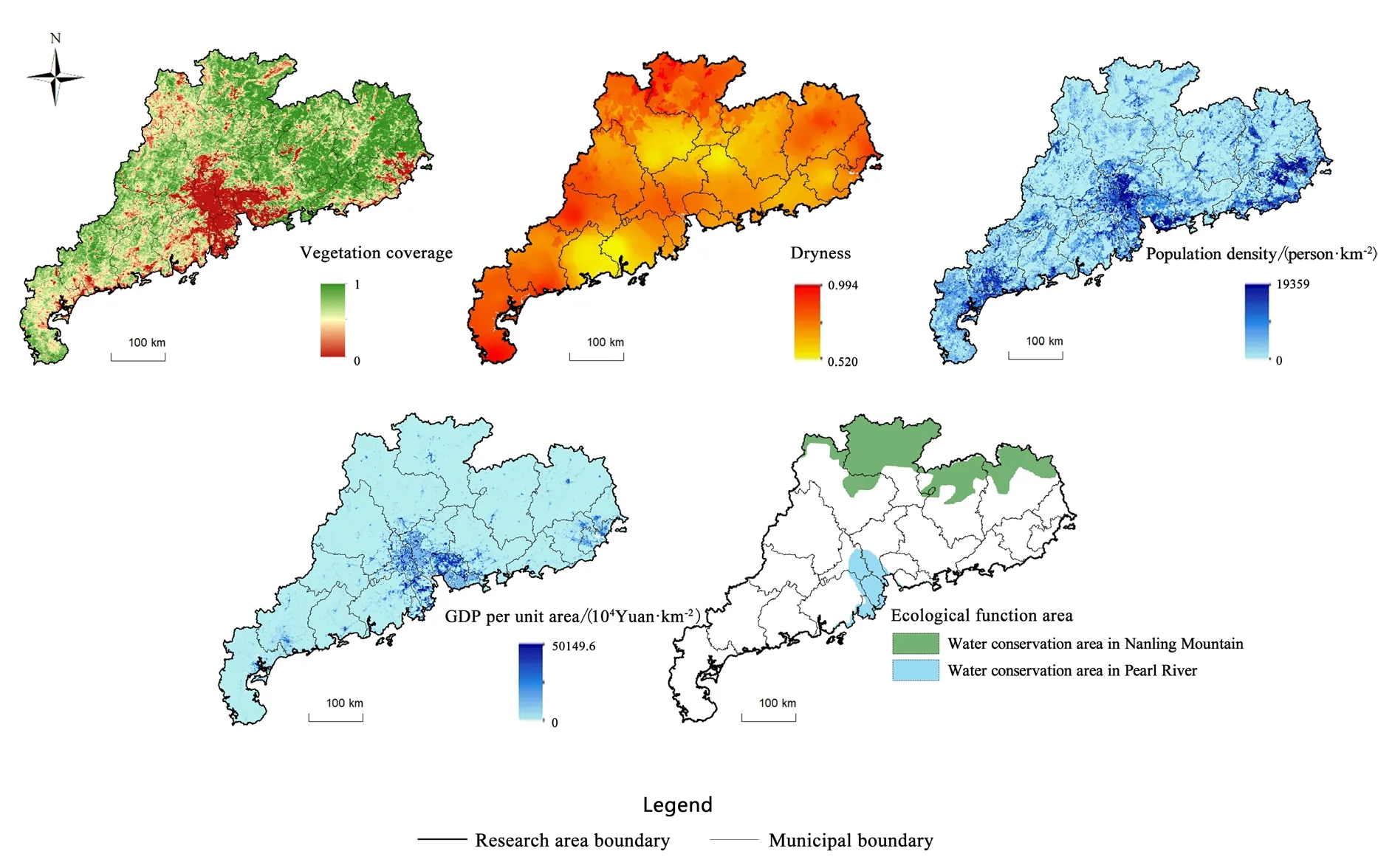

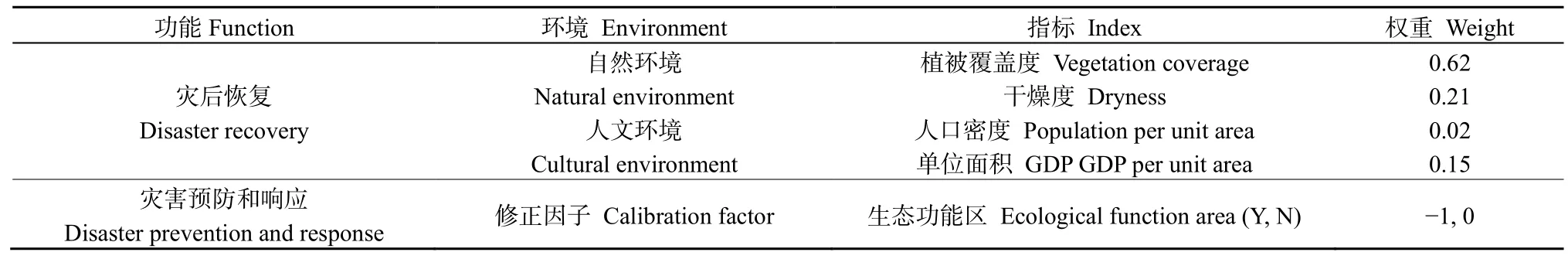

生態環境脆弱性是生態系統受到外界干擾時,系統自身組成和結構等生態學特性對外部脅迫表現出的敏感性和易損性以及災后恢復能力。這種脆弱性與系統自身的屬性以及人類活動的干擾程度有關,是生態系統(風險受體)暴露在自然災害作用下的直接響應(杜悅悅等,2016)。由于自然和人文地理要素的空間異質性,不同區域在遭受同一強度的外部脅迫時的受損程度是不同的。因此,從自然環境和人文環境兩方面考慮,本文選取反映生態系統自身屬性和水熱條件以及與人類活動有關的植被覆蓋度、干燥度、人口密度和單位面積GDP作為生態環境脆弱性的評價指標,并以中國生態環境部和中國科學院劃定的生態功能區作為修正因子(圖2)。由于生態功能區在維持生態平衡和防災減災功能方面具有優勢,以及相關部門對生態功能區的優化管理和保護,有助于減輕該區域內生態環境的脆弱性。由此,對生態功能區覆蓋區域的脆弱性降低一個等級。修正后的脆弱性評價結果能夠綜合反映生態系統在面對自然災害時的預防、響應和災后恢復能力。

圖1 生態風險評價原理和方法框圖Fig. 1 Principle and method diagram of ecological risk assessment

圖2 廣東省生態環境脆弱性評價指標Fig. 2 Ecological environmental vulnerability assessment indexes in Guangdong Province

1.2.3 生態風險受體潛在損失

生態風險受體包括區域內各類生態系統。生態風險受體遭受外部脅迫造成的損失即表現為生態系統服務功能的損壞或喪失。生態系統服務功能包括了實物型和非實物型兩部分,可以合計為生態資產(許學工等,2011)。因此本文以生態資產表征區域生態系統服務功能的潛在損失。生態系統類型基于 GLC 2000數據集提取,并采用朱文泉等(2007)的研究成果對各生態系統類型進行生態資產賦值。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

本研究所用數據來源如下:(1)中國科學院資源環境科學數據中心(www.resdc.cn)提供的干燥度、人口密度、單位面積 GDP和重要生態功能區數據集,前三者為500 m×500 m柵格數據,后者為矢量數據。數據提取后均進行重采樣,生成像元為1 km×1 km的柵格圖層;(2基于 NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)數據,采用像元二分法計算得到)植被覆蓋度,NDVI數據來源于地理空間數據云(www.gscloud.cn)中國月合成產品,選用 2010年均值進行計算;(3)生態系統類型來源于地理空間數據云(www.gscloud.cn)提供的歐空局GLC 2000數據集,該數據集是由GLC 2000項目開發的基于 SPOT4遙感數據提取的全球土地覆蓋數據。

2.2 研究方法

2.2.1 像元二分法

像元二分法是一種簡單的遙感估算模型,它假設一個地表像元由植物覆蓋部分Rveg和無植物覆蓋部分Rsoil組成。遙感傳感器觀測到的光譜信息即為這兩個組分的線性加權,各組分的權重是各自面積在像元中所占的比例。據此,有植物覆蓋部分的權重則可視其為植被覆蓋率。

利用 NDVI基于像元二分法估算植被覆蓋度時,將NDVIsoil設為完全裸土或無植被覆蓋區域的NDVI值,可取區域內NDVI最小值代替;NDVIveg設為純植被像元的NDVI值,可取區域內NDVI最大值代替,則植被覆蓋度Fc的計算公式為:

實際計算中,為避免噪聲影響,NDVI最小值與最大值一般根據研究區范圍大小和圖像清晰度在一定置信范圍內求取(吳嬌等,2017)。本文參考前人的研究成果,取累積概率分別為5%和90%的NDVI值分別作為NDVIsoil和NDVIveg的值來代表研究區內的植被覆蓋度(呂丹紅等,2018)。

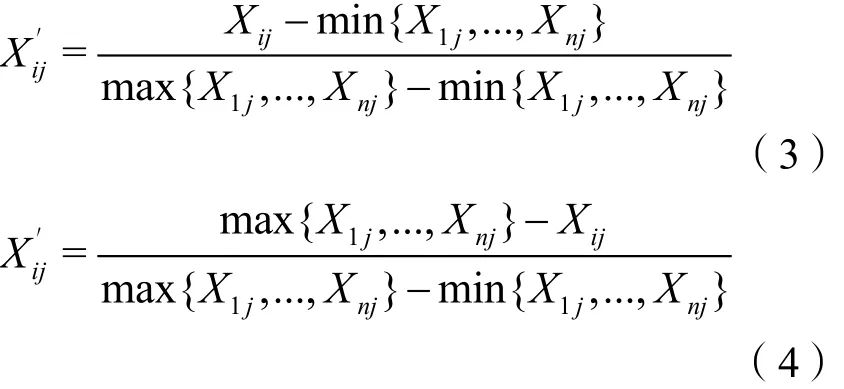

2.2.2 熵權法

“熵”是信息論中對不確定性的一種度量,其大小與系統的隨機性和有序程度呈反比。熵權法是依賴于數據本身離散性的一種常用的客觀賦權法,可用于本文中生態環境脆弱性指標的權重計算(閻小妍等,2006;宋彥蓉等,2015)。具體操作步驟如下:

(1)對n個樣本,m個指標,定義Xij為第i個樣本中第j個指標的數據值(i=1, 2, 3, …, n;j=1, 2,3, …, m);

(2)為解決指標不同質和計量單位不統一的問題,在計算前對指標進行歸一化處理,對于正向和負向指標分別采用式(3)和式(4)進行歸一化:

(3)計算第j項指標下第i個樣本占該指標的比重:

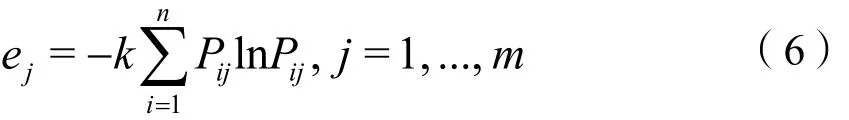

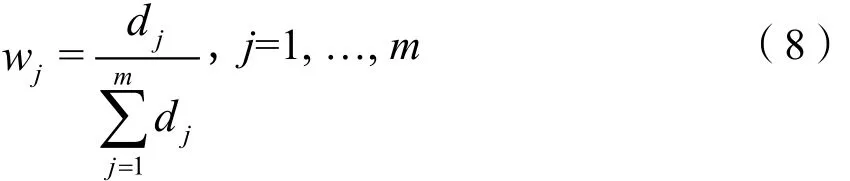

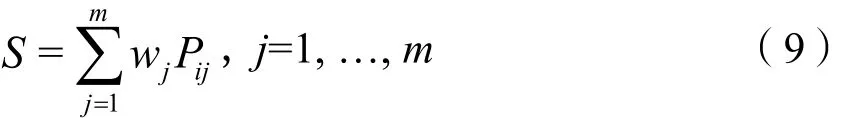

(4)計算第j項指標的熵值:

(5)計算信息熵冗余度:

(6)計算各指標的權重:

(7)計算各評價單元得分:

選取植被覆蓋度、干燥度、人口密度和單位面積GDP共4個評價指標用于熵權計算,其中植被覆蓋度為負向指標,干燥度、單位面積人口和單位面積GDP為正向指標。權重計算結果見表1。

表1 廣東省生態環境脆弱性評價指標權重Table 1 Weights of the assessment indexes for ecological environmental vulnerability in Guangdong Province

2.2.3 自然災害生態風險評價方法

分別建立廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害危險度數據庫、生態環境脆弱性數據庫和生態系統潛在損失數據庫。本研究以1 km×1 km柵格為評價單元,全省共計175756個評價單元。基于自然災害生態風險評價式(1),調動相關數據庫完成區域自然災害生態風險評價。單災種和多災種生態風險分別由式(10)和式(11)計算:

式中,Rkn為第n種自然災害生態風險(0-1);Hkn為第 n種自然災害危險度(0-1);Vk為第個 k評價單元的生態環境脆弱性(歸一化后取值0-1);Dk為第 k個評價單元的生態資產(歸一化后取值0-1);Rk為第k個評價單元的自然災害綜合生態風險(0-1);wn為第 n種自然災害所占權重;Hkn為第k個評價單元中第n種自然災害的危險度;m為參評自然災害的總數(文本中取歸一化后的數值(0-1)代入式(11)計算。

3 結果與分析

3.1 生態環境脆弱性與生態資產

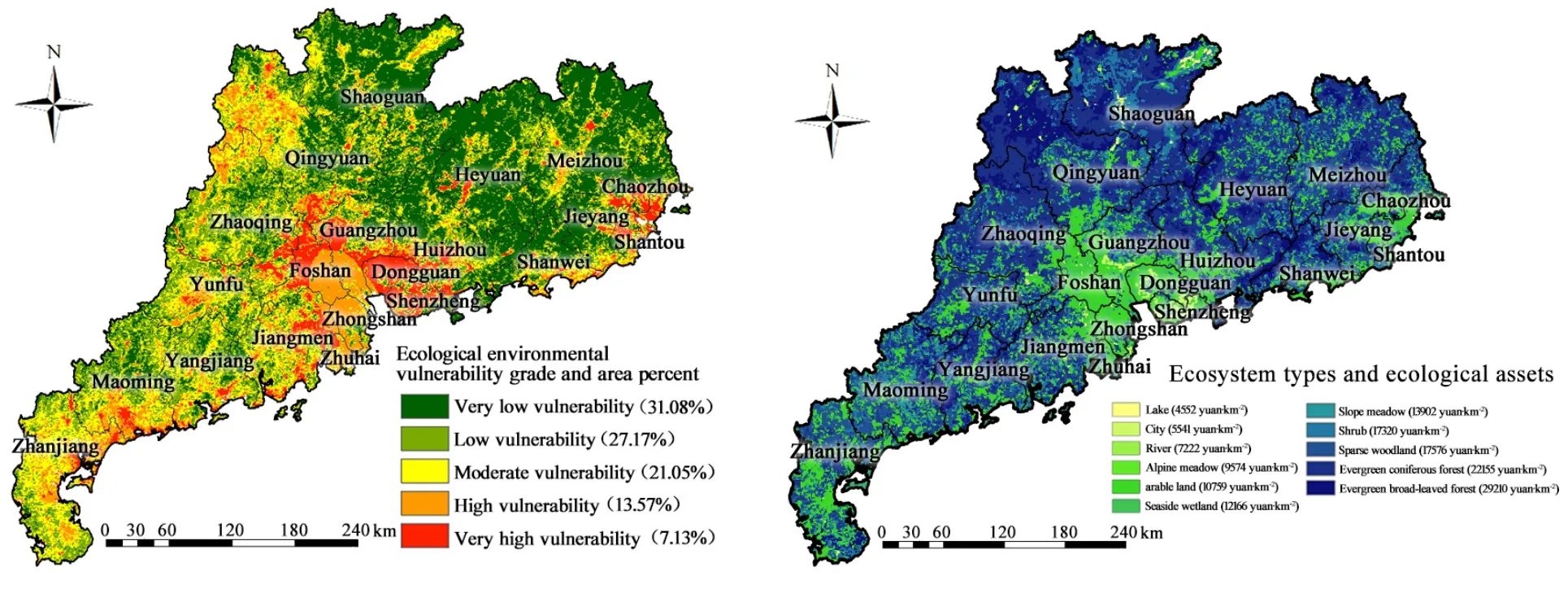

評價結果表明(圖3),廣東省生態環境脆弱性總體上呈現中部高、西南部次之、東北部較低的分布特點。高脆弱區集中分布在珠江三角洲,該地區經濟發達,土地利用以城市用地為主,較低的植被覆蓋度和強烈的人類活動導致了較高的生態環境脆弱性;低脆弱區主要分布于廣東省東北部,該地區以山地丘陵為主,人類活動干擾較少,山林發育茂盛,水土涵養功能良好,生態環境脆弱性低。

由GLC 2000數據集提取得到的廣東省生態系統共有6類11種,分別為林地(常綠落葉林、常綠闊葉林、灌叢、稀疏林地)、耕地、濕地(海邊濕地)、草地(高山草甸、坡面草地)、城市、水域(河流、湖泊)。生態資產空間分布總體上表現為南低北高,低值區主要分布在珠江三角洲、雷州半島和東部沿海地區,高值區主要分布在粵北山區。主要生態系統類型為林地(73.08%),生態總價值27.9億元,占廣東省生態資產總價值84.31%,是廣東省生態總資產的主要貢獻者。

生態環境脆弱性與生態資產空間格局較為相似,但表現形式恰好相反,即生態環境高脆弱區對應生態資產低值區,生態環境低脆弱區對應生態資產高值區。生態環境脆弱性與生態資產的反向分布有助于降低區域生態風險水平。相反,若生態環境高脆弱性對應生態資產高值區,則該區域遭受自然災害時可能更加容易造成生態資產損失,形成較大的風險事件。例如,以喀斯特地貌為主的粵北清遠市北部地區,地表植被覆蓋較少,水土流失較為嚴重,遭受強降雨時,強烈的地表侵蝕就可能造成較高的生態資產損失。

圖3 廣東省生態環境脆弱性與生態資產評價結果Fig. 3 Assessment results of ecological environmental vulnerability and ecological assets in Guangdong Province

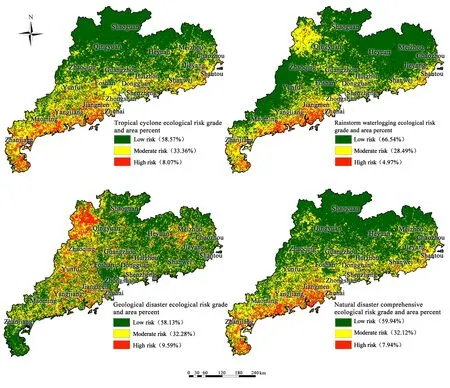

3.2 生態風險評價結果

廣東省熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害單項生態風險及綜合生態風險評價結果如圖4所示。總體而言,全省以中風險區和低風險區為主,高風險區面積比例最大的為地質災害,其次為熱帶氣旋,雨澇災害高風險區面積比例最小。熱帶氣旋和雨澇災害主要作用于為沿海地區,災害主要影響地區與生態脆弱嚴重地區并未重疊,因此高風險區面積比例較小。地質災害高發的粵西北部分地區生態潛在損失也較高,因此高風險區面積比例也較大。

3種自然災害導致的生態風險具有明顯的空間差異。熱帶氣旋高風險區主要分布在西南沿海地區,風險等級由沿海向內陸遞減。雨澇災害高風險區分布規律與熱帶氣旋相似,同樣集中分布于西南沿海地區。中等風險區主要分布在沿海地區的高風險區外圍、珠江三角洲東北部和清遠市北部。地質災害高風險區則集中分布于廣東省西北部,東北部也有少量分布。中等風險區以高風險區為中心向外圍擴散,分布較為零散。自然災害綜合生態風險的分布格局整合了單災種生態風險的分布特點,總體上表現為沿海高于內陸,南部高于北部,西部高于東部。

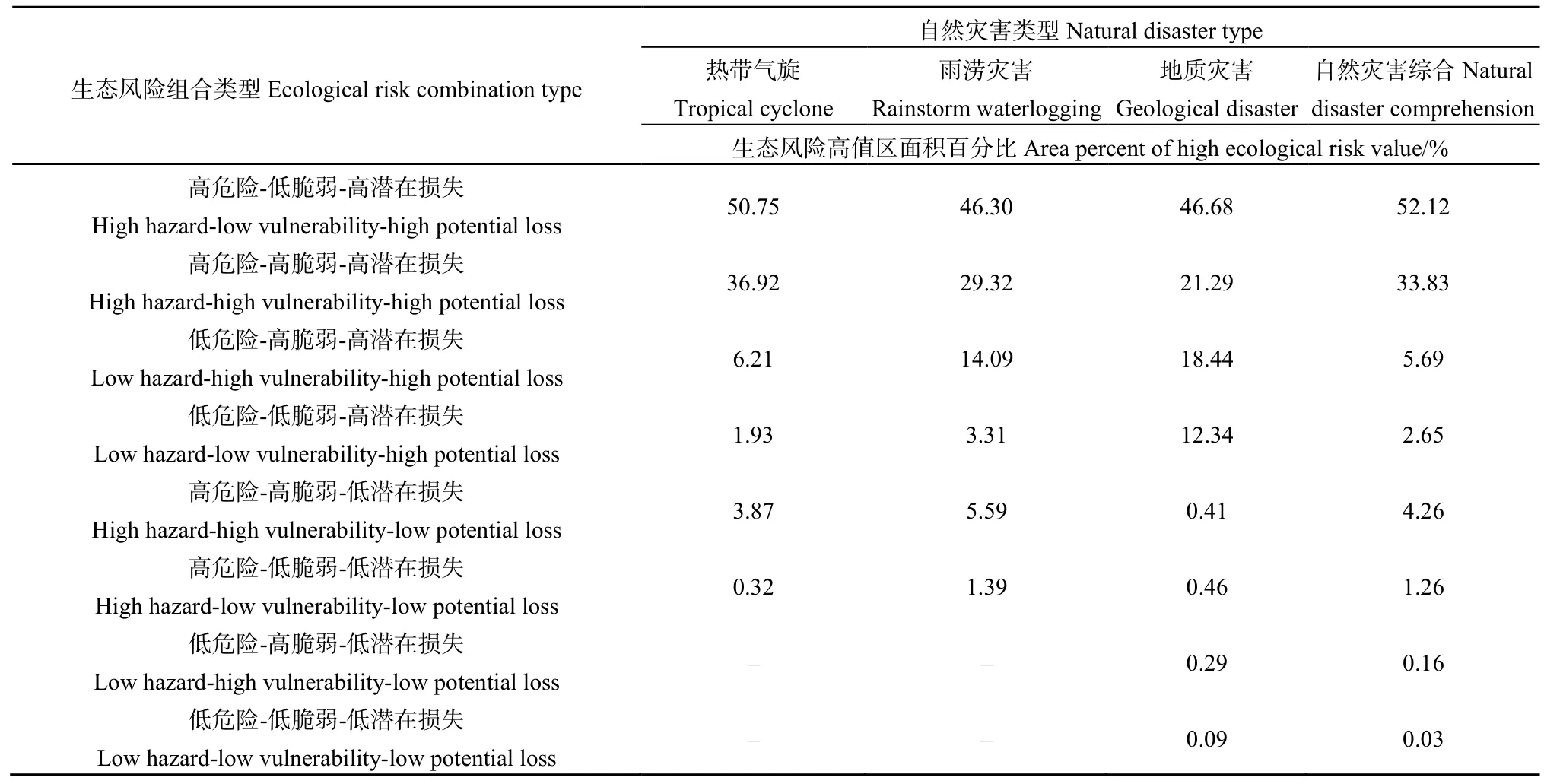

3.3 生態風險類型組合分析

采用 ArcGIS中的自然斷點法對歸一化后的熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害危險性、生態系統脆弱性和生態資產值進行等級劃分,分別分出5個等級區,將其中的1~3級區合并成為生態風險低值區,4~5級區合并成為生態風險高值區。基于“危險性-脆弱性-潛在損失”的生態風險組合模式,共得 8種生態風險組合類型(表 2)。例如“高危險-低脆弱-高潛在損失”表示該評價單元屬于自然災害危險性高值區、生態環境脆弱性低值區、生態資產潛在損失高值區,以此類推。通過計算8種生態風險組合類型在3種自然災害和及其綜合的生態風險高值區中所占的面積百分比,可以分析影響生態風險的主導因素。

圖4 廣東省自然災害生態風險空間分異Fig. 4 Spatial differentiation of ecological risks of natural disasters in Guangdong Province

表2 廣東省自然災害生態風險組合類型及其生態風險高值區面積百分比Table 2 Combination types of ecological risks and the area percentages of natural disasters in Guangdong Province

由表2可知,無論是單災種還是多災種的生態風險高值區中,面積比例最大的生態風險組合類型為“高危險-低脆弱-高潛在損失”,其次為“高危險-高脆弱-高潛在損失”,再次為“低危險-高脆弱-高潛在損失”。在地質災害“低危險-低脆弱-高潛在損失”的生態風險組合類型中,生態風險高值區面積也占總面積的12.34%。

在熱帶氣旋前4種生態資產高潛在損失的生態風險組合類型中,無論其危險性和生態環境脆弱性高低與否,其生態風險高值區所占面積百分比總和已達95.81%;同樣,雨澇災害前4種高潛在損失生態風險組合類型的生態風險高值區面積所占比例總和為93.02%;地質災害為98.75%;自然災害綜合為94.29%。由此可見,生態資產潛在損失是影響生態風險的主控因素。

3.4 生態風險防范分區

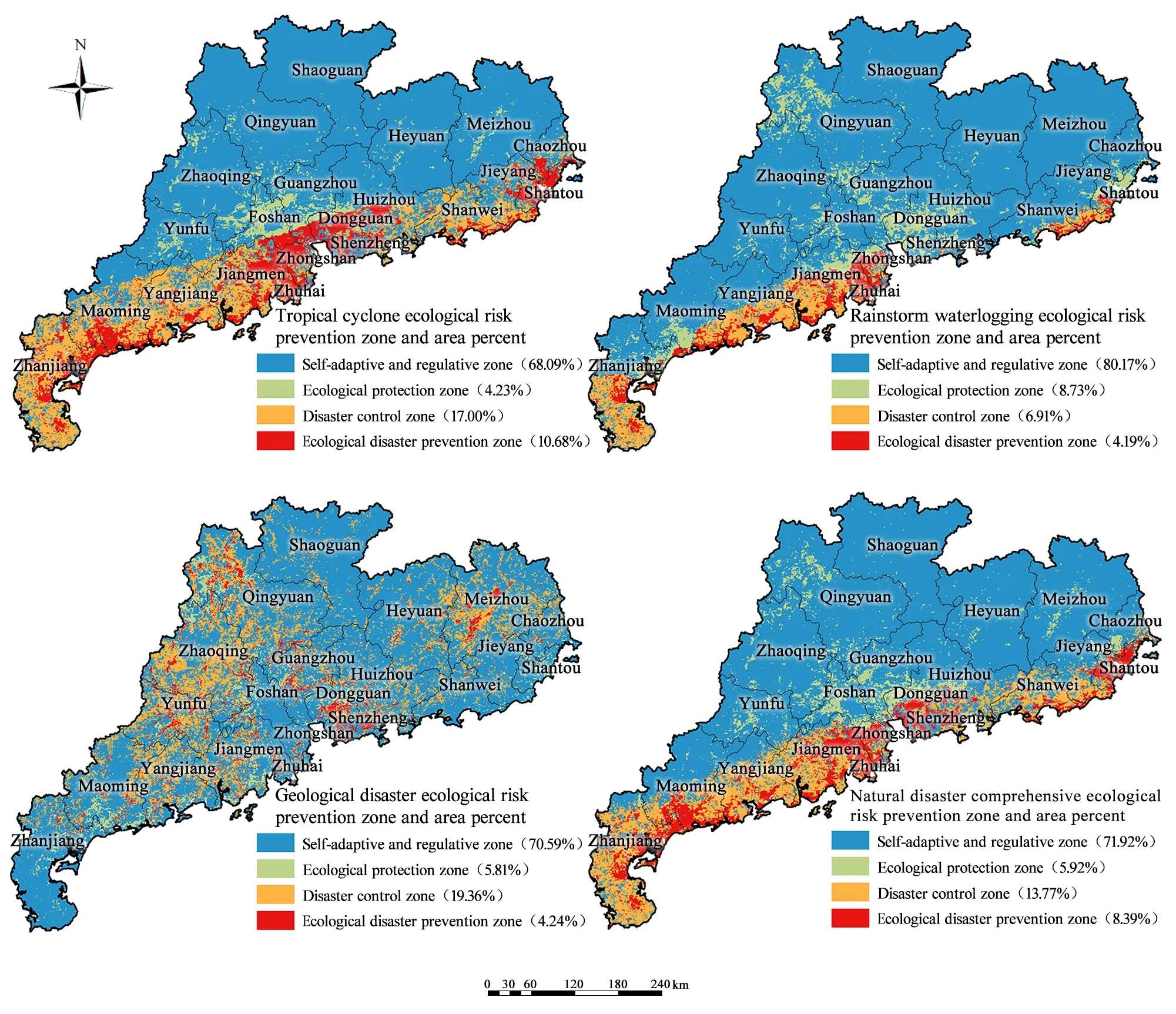

生態風險高值區的防范,應著力于降低該區域生態資產的潛在損失。如果本著生態系統可持續發展的原則,在不改變生態系統的結構和功能,即不人為降低生態資產潛在損失值的前提下,則可從自然災害危險性和生態環境脆弱性兩方面著手進行生態風險防范。由此,廣東省可劃分出自適調控區、生態保護區、災害防治區和生態防災區4個生態風險防范分區(圖5)。自適調控區包括生態風險低值區以及“低危險-低脆弱”類型的部分高等級生態風險區,該類區域宜采取自然發展不干涉的應對措施。生態保護區包括“高脆弱-低危險”的中、高等級風險區,宜以降低脆弱性為主要風險防范措施,可設立自然保護區,通過限制開發和加強管理等措施降低生態風險。災害防治區包括“高危險-低脆弱”類型的中、高等級風險區,以防災減災為生態風險防范的主要措施,因地制宜地制訂主要致災因子的防御策略。生態防災區包括“高危險-高脆弱”類型的中、高等級風險區,建議災害防治與生態保護同時進行。

由圖5可知,全省生態風險防范以自適調控為主,只需在部分特定區域采取相應防護措施。在沿海地區,應加強熱帶氣旋和雨澇災害的災害預報預警和防災避險;相對而言,地質災害分布較為零散,粵西和粵東北地區是重點防治區;珠江三角洲地區、西南沿海以及清遠市北部的中、高生態風險區以生態環境高脆弱性為主導因素,應加強該區域內的生態環境保護。總體而言,熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害的自適調控區面積分別占全省總面積的68.09%、80.17%和70.59%,廣東省3種自然災害綜合的自適調控區面積占全省總面積的71.92%。廣東省絕大部分地區生態環境優良,自然災害生態風險較低。

4 討論

圖5 廣東省自然災害生態風險防范分區Fig. 5 Ecological risk prevention zones of natural disaster in Guangdong Province

大尺度宏觀評價方面,許學工等(2011)開展的中國自然災害生態風險綜合評價是為代表性成果之一。該評價遵循“風險=風險源×脆弱性×風險受體”的規律,將風險源確定為洪澇、干旱、暴雪、臺風、低溫冷凍、風暴潮、冰雹、沙塵暴、地震、滑坡泥石流10種自然災害,風險源強度以近50年來其發生的概率來表達,并以縣域為統計單元,計算 10種自然災害的發生概率,再將其格柵化為 1 km2。脆弱性用代表地貌、植被、氣候、人類活動等4個方面的高程、坡度、起伏度、年均植被覆蓋度、干燥度、人口密度等6項指標人為賦權后加權求和,再依據生態環境部劃定的重點生態脆弱區,提高該區域內脆弱性一個等級修正后來表達,以 1 km2格柵為評價單元。風險受體用12類土地覆被中的 22種土地覆被(陸地生態系統)的生態服務功能的生態資產來表達,采用朱文泉等(2007)賦值方法計算生態系統的生態資產價值,得到中國生態資產圖,然后將其格柵化為1 km2。該研究雖然給出了評價結果圖,但對其如何確定北方、南方、西北、青藏4個災害區的權重,以及如何通過分區加權后再統一分級的具體過程尚不得而知。

本次評價也遵循上述模式,所不同的是,本研究結合廣東省區域特色,所選的主要自然災害僅為熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害3種,其中熱帶氣旋風險源強度以7級、10級2個風圈半徑計算其災變指數;雨澇災害風險源強度用輕澇、中澇、重澇3個等級換算其災變指數;采用高程、坡度、地形起伏度、降雨量變差系數、距航道距離、差分植被指數、地質年代、距斷層距離、距城鎮距離、距公路距離 10個指標,用信息量化計算地質災害危險性。由此可見,兩者在自然災害風險源選擇上不同,在風險源強度評價指標和方法以及評價結果及其精度方面也有所不同。本研究選取反映生態系統自身屬性和水熱條件以及與人類活動有關的植被覆蓋度、干燥度、人口密度、單位面積GDP共4個指標,再依據生態環境部和中國科學院劃定的生態功能區,降低該區域內生態環境脆弱性一個等級修正后來評價生態環境脆弱性,與許學工等(2011)關于脆弱性的評價所選用的指標和方法有區別。就風險受體而言,本研究亦由GLC 2000數據集提取土地覆被類型,但廣東省只有其中的6類11種。同樣,生態系統價值也采用朱文泉等(2007)的賦值方法計算生態資產價值。

另一項重要成果是宮清華等(2009)基于GIS技術的廣東省洪澇災害風險區劃。其研究區域與本研究完全相同,然而,該研究雖謂之為綜合洪澇災害風險區劃,實際上只是單一的洪水災害風險評價,且其評價單元為縣級行政區域,評價精度不是很高。該評價遵循“綜合風險度=危險度×易損度×抗災指數”的規律,危險度評價采用淹沒范圍、洪峰重現期、最大洪峰流量、最高洪水位4個指標加權求和,但如何確定洪水強度的權重尚不清楚;易損度(脆弱度)評價采用人口密度、人均GDP、一產占GDP比重3個指標歸一化后加權求和;抗災指數則用工程防洪能力來表達,工程防洪能力則主要參照廣東省防洪標準劃出5個防洪等級區,但其具體如何運用于洪澇災害的風險計算尚不得而知。盡管該研究對廣東省洪澇災害風險評估具有參考價值,但該研究與本文評價對象、指標和方法,均有著本質上的區別。

通過對自然災害危險度、生態環境脆弱性和風險受體潛在損失的系列評價,完整實踐了生態風險評價的一般程序,較好展示了不同自然災害生態風險的空間格局。相較于全國宏觀大尺度的評價結果,省域中觀尺度的自然災害生態風險評價能夠更清晰地揭示生態風險在較小范圍內的空間分異,結果可為地方政府進行防災減災決策和生態環境保護提供更加明晰、有針對性的科學依據。

5 結論

(1)生態環境高脆弱區主要分布在珠江三角洲地區,低脆弱區集中分布在粵東北低山丘陵區。林地生態系統是廣東省生態資產的主要貢獻者。生態環境脆弱性與生態資產值空間分布格局密切相關,表現為生態環境高脆弱區對應生態資產低值區,反之亦然。

(2)不同類型自然災害生態風險分布具有空間差異,沿海地區以熱帶氣旋和雨澇災害生態風險高等級區為主,內陸地區以地質災害生態風險高等級區為主,主要分布在粵北地區。自然災害綜合生態風險綜合體現了熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害生態風險的分布特點,總體表現為沿海高于內陸、南部高于北部、西部高于東部。

(3)不同類型自然災害危險性空間分布的差異是導致生態環境脆弱性和生態資產類型組合模式出現差異的主要原因。生態資產高值區,也即生態資產高潛在損失區,是導致該區域成為生態風險高等級區的主導因素。熱帶氣旋、雨澇災害和地質災害綜合生態風險防范分區結果表明,自適調控區占全省面積的71.92%。總體而言,廣東大部分地區生態環境優良,自然災害生態風險較低。

Ecological Risk Assessment of Tropical Cyclones, Rainstorm Waterloggings and Geological Disasters in Guangdong Province (Ⅱ)