試論魯迅小說《幸福的家庭》的空間形式及敘事效果

(深圳大學人文學院 518000)

一、引言

自1945年,美國學者約瑟夫·弗蘭克在《西旺尼評論》上發表《現代文學中的空間形式》一文,提出現代文學作品在形式上是“空間性的”,文學作品用空間的“同時性”取代時間的“順序性”觀點,用空間敘事理論對魯迅小說的進行解讀的研究者也越來越多,但是對魯迅小說《幸福的家庭》單篇進行空間形式的解讀幾乎沒有。王富仁曾指出:“重視環境展現,把環境的展現放在小說創作的首要位置,是《吶喊》和《彷徨》的一個重要藝術特征”1王富仁先生指出環境在魯迅小說中的“首要性”問題,在我看來,也就是對魯迅小說文本指出了一種從空間入手進行解讀的新方向。

一切事物存在的形式既是時間的又是空間的,文學領域也不例外,文學敘事作品中的行動是在一定的時空中發生的,時空是最基本的敘述坐標。“魯迅小說的時空藝術,是其現代性敘事的重要組成部分,他在對小說時空關系的多樣處理中,更注重對時空形而上的探索。”2在魯迅小說《幸福的家庭》中,我們發現探討小說里時間上的前后順序變化沒有更多的實質上的意義,而不同的空間交叉所產生的文本內涵才是魯迅處理的根本問題。筆者試圖從創作主體和接受主體兩個方面出發,分析《幸福的家庭》空間的形成,文中青年作家與空間的隔膜以及讀者閱讀小說“反應參照”的問題,從而改變簡單線性閱讀小說的模式,使魯迅小說《幸福的家庭》在形式和內容上在某種程度上有更細致和鮮活的解讀。

二、時間的淡化與凝固——空間的生成

首先,魯迅小說《幸福的家庭》,作者通過對小說的時間因素的安排和處理刻意地淡化來突出空間。文章開篇便是青年作家的心理活動的直接描寫,開篇沒有交代故事發生的時間,全文也沒有任何交代時間的詞語,可見文本并不是敘述在具體的某天青年作家在家庭里的一件特殊而具體的行動,而是注重通過青年所處的現實空間和心理空間的“疊印”和對話展現青年作家思想和人格的矛盾與分裂。從青年作家的心理描寫中我們可以發現他在家中寫作以賺取稿費的想法是具有日常性而非特殊性:“以先他早已想過,須得撈幾文稿費維持生活了”,說明他對這樣的寫作是早有預想的,以前是有寫稿撈稿費的想法,今天付諸于行動,以后也不能保證有沒有這樣的想法以及行動,由此可以看出作者對時間因素有意忽略,這是文本空間形式生成的必要條件。

其次是時間的空間化直接凝固文本敘事當中的時間,直接催生文本空間。所謂時間的空間化是指時間通過一個個的空間形象來完成時間的隱退,使空間清晰地呈現于讀者面前。巴赫金用“定點、循環式”3的敘述模式來解釋文學中時間的停滯,“當文本的敘述只是重復一些細微的事物上、還有在欲望與飲食中度過,時間便成為定點,循環式的時間,使停滯不前、不斷重復的敘述,時間失去了向前的歷史進程,普通世俗的日常時間凝結在空間的視域里。”4青年作家的寫作思路數次被主婦買柴時討價還價的“二十五斤”“五五二十五,三五一十五”“二十三斤半”這幾組單調乏味的數字干擾和打斷,“二十五斤”在文中多次重復出現,正是凝結時間的結點,時間的凝結直接凸顯三層空間,家庭外部社會空間,家庭內部實體空間和青年作家的心理空間。

重復敘述造成循環式的時間鏈條,這既是小說藝術構思的需要,又揭示了小說人物的思想以及命運的糾葛和宿命,無論是對時間的淡化還是凝固,作者都將人物活動的實體空間和心理空間放在了更加突出的位置,空間形式已經清晰呈現在讀者面前,那么作為空間的主體的青年作家,在空間中究竟處于什么位置和狀態?空間又承擔了何種敘事效果?

三、青年作家游離空間之外——空間的并敘

“并置”是弗蘭克提出的小說獲得空間形式常用的重要方式,“迅小說構建空間最常用的方法是‘并置’,并置強調的是打破敘述的時間流,并列地放置那些或大或小的意義單元,使文本的統一性不是存在于時間關系中,而是存在于空間關系中”。5

《幸福的家庭》文本呈現出“并置”的空間結構狀態。作者通過青年作家的感知建構了三層空間,最外層的是家庭所處的社會空間:從北到南,戰火連天,死氣沉沉,盜賊猖獗,社會動蕩不安;中間層是青年作家所處的家庭實體空間:窮困潦倒的經濟現實;最內層的是青年作家的心理空間:在對話與矛盾中虛構幸福的家庭。這三層空間有明顯的包含關系,青年作家心理空間依附于作家本人,青年作家的肉體實存于家庭空間,家庭空間實存于更大的社會空間,三層空間是并置地放于文本之中,同時又通過青年作家的感知將三個層面復雜地交錯在一起,因此,三個空間存在并置的空間敘事關系而不存在嚴密的邏輯時間關系。

其次,《幸福的家庭》中,原本應在不同時空出現的場景被并置在同一時空,形成了一種對比共構的關系。《幸福的家庭》可以分為三大部分,由主婦和賣柴人討價還價的“二十五斤”作為每一部分的分界點,三個部分可以簡單地概括為青年作家構思幸福家庭的所在地;青年作家構思幸福家庭男女主身份與禮儀;青年作家徹底受到現實環境的影響放棄構思。這三部分雖然在事件發生上存在時間先后順序,但是如果我們取消其時間關系,絲毫不會影響我們對文本的理解,三個部分并置所達到的敘事效果:青年作家在現實生存空間和心理空間的矛盾對峙是一致的。

空間的并敘所起的作用往往是主題并置或主題重復,主題并置敘事是“其構成文本的所有故事或情節線索都圍繞一個確定的主題或觀念展開的,這些故事或情節線索之間既沒有特定的因果聯系,也沒有明確的時間順序,它們之所以被羅列或并置在一起,僅僅是因為它們共同說明著同一個主題或觀念”。6《幸福的家庭》里三層空間和三個部分中,青年作家的寫作思路不斷被“二十五斤”打斷最終徹底夭折,青年作家越是努力構思越是與現實相悖,青年作家生存空間與心理空間相悖,心理空間里的對話都表達著同一主題:青年作家與空間產生隔膜不斷遭受排斥而成為空間的游離者。五四啟蒙運動實際上是一次國家民族主義的政治運動,自由、理性、科學、革命等“五四”啟蒙話語作為當時核心知識話語,本身就是實現社變革的工具和手段,日常生活作為個人情感的寄托在強大的話語秩序之中必然遭受到邊緣化的對待,這也是“五四”時期社會現實有清晰認知的一代知識分子的無地彷徨的絕望處境的隱喻。

青年作家游離于家庭外部的社會空間。小說一開始就點明青年作家理想之中的寫作方式:“……做不做全由自己的便,像太陽的光一樣,從無量的光源中涌出來,不像石火,用鐵和石敲出來,這才是真的藝術”,五四時期接受過新思想的知識分子,他們渴望書寫自己的內心,但社會現實卻是“須得撈幾文稿費維持生活”,“但作品就有范圍”,正因為受到來自社會公共空間權力話語的規訓,他放棄了自己對藝術的真正追求,為了撈稿費維持生計,他選擇最大限度地臣服于社會話語權威,構思現在的青年腦子里都在想的戀愛,婚姻和家庭問題,隨著創作思路一次次被打斷最終被消解干凈,青年作家以“將紙團用力的擲在紙簍里”創作失敗而結束,無論是選擇反抗還是被規訓于當時的社會話語權威,他都是失敗的,從而成為了徹底的社會空間游離者。

青年作家游離于賴以生存的家庭空間。對家庭空間的游離主要體現在,他對日常生活瑣碎的不耐煩,對妻子今昔變化反感的一種自覺排斥的狀態。“那也是晴朗的冬天,她聽得他說決計反抗一切阻礙,為她犧牲的時候也是就這樣笑瞇瞇地掛著眼淚對著他。”可見他和主婦的組建的家庭是反抗封建禮教,自由戀愛的結果,這樣的家庭理應是最符合他期待的家庭,但是面對家庭空間日常事務的繁瑣,青年作家卻是完全不耐煩的自覺的排斥,文中主婦和他僅有一次對話:

“什么?”他以為她來攪擾了他的創作,頗有些憤怒了。

“劈柴,都用完了,今天買了些。前一回還是十斤兩吊四;今天就要兩吊六。我想給他兩吊五,好不好?”

“好好,就是兩吊五。”

“稱得太吃虧了。他一定只肯算二十四斤半;我想就算他二十三斤半,好不好?”

“好好,就算他二十三斤半。”

“那么,五五二十五,三五一十五,……”

“唔唔,五五二十五,三五一十五,……”他也說不下去了,停了一會,忽而奮然的抓起筆來…”

主婦細心匯報買柴的精打細算的過程,而青年作家卻顯得十分不耐煩,連續兩個“好好”將他想要盡早打發主婦的煩躁心理表現地十分明顯,最后還“奮然抓起筆來”在寫有幸福的家庭的綠格紙上算草,帶有一種氣憤而又無奈的,無處釋然的心理親手毀掉自己“幸福的家庭”的第一頁。不僅因為主婦打擾到他寫作而引起他反感和憤怒,從青年作家對妻子婚前婚后的變化的感知描寫也可以看出,青年作家對自己生存的家庭空間中最親密的人也產生了反感和排斥。文中寫到“他吃驚地回過頭去看,靠左肩,便立著他自己家里的主婦,兩只陰凄凄的眼睛恰恰地釘住他的臉”,五年前“笑瞇瞇地掛著眼淚的眼睛”到如今陰凄凄的眼睛,他反感于妻子整日為生活瑣碎而操勞,而沒了想象的沖出封建禮教組建而成的新家庭期待中的高尚文藝。

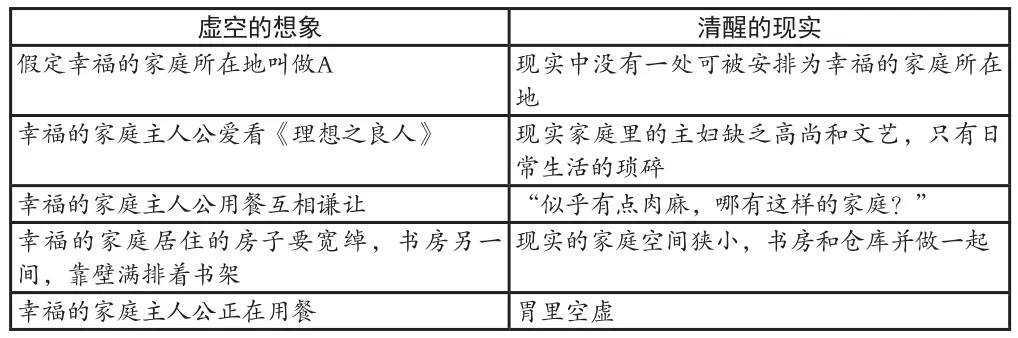

青年作家游離于心理空間。青年作家將現實空間的隔膜和排斥完全地轉嫁到心理空間,在心理空間里他構思一個幸福的家庭,男女主“自由結婚的,他們訂了四十多條條約,非常詳細,所以非常平等,十分自由”,“幸福的家庭房子要寬綽”,“孩子是生得遲的,生得遲”,對現實妻子的隔膜,房子狹小空間的不滿意問題都在心理構建的幸福的家庭里統統得到解決,但是我們發現,青年作家心理空間里并存著兩種不同的聲音,對虛空的想象和清醒的現實認知幾乎同時進行著(見表2-1),他也正是在這種現實與虛無的辯駁中游離了真實的自己。作為接受過五四新思想洗禮的青年知識分子,他對社會現狀了如指掌,關心時局,對西

文化頗有了解,都表明他骨子里是個清醒的覺醒者,但同時也是為了迎合大眾,而構思一場為了“撈幾文稿費維持生活”的落魄者。這種落魄的現狀與五四時期知識分子的經濟現狀有直接的關系,但魯迅在更深層次上揭示了知識分子的精神虛空。青年作家最終掐斷寫作回歸日常家庭,“無事的悲劇”背后是一個更大的虛空之境,青年知識分子的啟蒙之路究竟該何去何從?魯迅為此也做了一系列的探索,于是有了魏連殳式的絕望的反抗,子君式的出走。可以說,青年作家《孤獨者》里的魏連殳,《傷逝》里的涓生一樣,屬于“孤獨譜系”當中的一員,也都是自己生存空間和心理空間的異類和排斥者。

(表2-1 《幸福的家庭》青年作家想象與現實的對照)

五四時期,新文化運動浪潮下的知識分子,自覺打破封建禮教,走出傳統家庭,走向大眾,走向啟蒙,但社會現實卻是不盡人意的,“即使搬動一張桌子,改裝一個火爐,幾乎也要血;而即使有了血,也未必一定能搬動,能改裝”7,作為知識分子的青年作家受到社會現實的困擾,縱使屈從而不得,這是接受新思想的一代知識分子被社會排斥的孤獨困境真實燭照,由知識分子發動的五四新文化運動實質上只是民族主義政治運動的前奏或手段,啟蒙并不指向人格自主和自覺。魯迅筆下的青年作家這類知識分子也只是充當了悲劇色彩的一個時代產物。

四、空間敘事效果-——讀者的"反應參照"

以上是從創作主體的角度對《幸福的家庭》空間形式的生成的主題意蘊進行探討,從接受主體的角度來看,反應參照是理解空間形式小說的一個重要途徑,反應參照是指:“把事實和推想拼合在一起的嘗試,其前提是‘反應閱讀’或‘重復閱讀’”8。閱讀空間形式小說不一定要嚴格按時間順序或文字的時序安排進行,小說中多分散的而又相互關聯的象征、意象和參照可以被看做是一個個有意義的符號,通過重復閱讀對這些意義符號進行整體觀照,在空間上更好地透析小說背后的意蘊。

首先是出現于文中的三次字母A,“他又想來想去,想不出好地方,于是終于決心,假定這’幸福的家庭所在的地方叫作A’”,“就在他背后的書架的旁邊,以及出現了一座白菜堆,下層三株,中間兩株,頂上一株,向他疊成一個很大的A字。”,“接著一座六株的白菜堆,屹然向他疊成一個很大的A字”。三處A明勾勒出了小說的空間形式,按照閱讀空間小說來反復閱讀它,它應該傳達了這樣一些信息:(一)青年作家心理空間構建的A,一方面是對現實的無奈,另一方面又是對現實反抗的結果,采用西式字母簡單代替地點;(二)青年作家接連排除全國十多個省市硬要給幸福的家庭一個所在地A,魯迅再此以預示的方式建構了命定的空間,預示了青年作家結局只能是回歸家庭。(三)青年作家實體空間出現的A,A在此巧妙地勾連了不同的空間形態,是青年作家唯一一個理想變成現實之物,作者帶有諷刺性的筆調消解了作家的詩意。

再如青年作家安慰女兒一段,“‘阿阿,好好,莫哭莫哭,’他把那些發抖的聲音放在腦后,抱她進房,摩著她的頭,說,‘我的好孩子’……他同時伸長脖子,伸出舌頭,遠遠的對著手掌舔了兩舔,就用這手掌向了自己的臉上畫圓圈。”如果按照閱讀時間順序的小說,這一段青年作家安慰女兒的描寫會一掠而過,而把重點放在青年作家從女兒的眼睛想到妻子的眼睛。同樣這一段作為空間形式中的一部分,也傳達出一些值得反復閱讀的信息:(一)青年作家“把那些發抖的聲音放在腦后”,青年作家避免和妻子進行對話,暗示在家庭空間里,青年作家和主婦分屬與兩套話語體系,啟蒙話語和家庭話語,兩套話語體互不相溶。(二)青年作家耐心安慰女兒,說明青年作家的日常生活比他理想中的家庭更加有血有肉,青年作家在家庭生活中算得上是一位好父親,從這個側面看,魯迅對他筆下的這個知識分子也同樣并不全是諷刺,還帶有同情和憐憫。(三)青年作家對待孩子的態度一定程度上是魯迅對孩子態度的影射,繼《狂人日記》發出“救救孩子”的吶喊,魯迅在后五四時期對孩子本性和未來的思考轉入一種矛盾的境地,青年作家看到孩子眼睛和嘴唇想到五年前主婦的眼睛,便立刻斷定孩子未來也是"五五二十五,九九八十一"的日常瑣碎和“兩只陰凄凄的眼睛”,當他把孩子推開,“但他又立刻覺得對于孩子有些抱歉了,重復回頭,目送著她獨自煢煢的出去”,青年前后的態度轉變毋寧說是魯迅思想矛盾的一個縮影。

只要我們反復閱讀魯迅小說《幸福的家庭》,就會發現重復的片段,一方面帶有隱喻和諷刺意味,另一方面還是構成小說空間形式的一個要素,文本展現的一個個空間里,我看到由主人公青年作家所遷出的一個個活生生的人物,賣柴人、主婦和孩子。這種空間形式的閱讀體驗相區別于時間形式小說的閱讀,為閱讀魯迅小說增添一絲新的趣味。

五、結語

《幸福的家庭》運用時空交錯,時空并置的敘述方式,打破了傳統的單一時間順序,使小說呈現出了一種空間形式,小說中一方面將社會空間,家庭空間和心理空間并置,一方面安排作為空間主體之一的主人公青年作家徹底地游離于空間之外,二者共同構成主題并置的敘事效果,讀者在閱讀空間形式小說時,完全可以不顧時間邏輯,拾取文中有意義的片段進行反復閱讀。雖然魯迅的小說《幸福的家庭》不是魯迅小說中最具有空間感的小說,但是鑒于魯迅在小說中對空間知覺形成的追求,用空間媒介去表現時間,筆者認為,用空間理論進行對魯迅單篇小說進行文本解讀有利于深入把握魯迅思想。

注釋:

1.王富仁.中國反封建思想革命的一面鏡子--《吶喊》《彷徨》綜論[M].北京:北京師范大學出版社,1986年版,第273頁.

2.胡志明.魯迅小說的時間詩學[M].長沙:湖南人民出版社,2015年版,第93頁.

3.[俄]巴赫金.巴赫金全集:第三卷[M].白春仁等譯.石家莊:河北教育出版社,1998年版,第448頁.

4.胡志明.魯迅小說的時間詩學[M].長沙:湖南人民出版社,2015年版,第96頁.

5.葉世祥.魯迅小說的空間形式[J].魯迅研究月刊,1997(11):第58頁.

6.龍迪勇.空間敘事學[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2015年版,第43頁.

7.魯迅.墳[M].北京:人民文學出版社,2006年版,第169頁.

8.[美]約瑟夫·弗蘭克等:現代小說中的空間形式[M].秦林芳,等,譯.北京:北京大學出版社,1991年版,第53頁.