春晚小品,在笑聲中思考人生

張英楠

從1983年到2018年,35年來,中央電視臺的春節聯歡晚會如同一塊獨具魅力的磁鐵,在除夕的晚上吸引著中國億萬觀眾。其中,語言類的小品節目在歷屆春晚中勇挑大梁,成為大家守候在電視機前觀看春晚最重要的理由之一。從上世紀80年代舉國上下的“單純歡樂”,到90年代等著盼著某人出現的“目標期待”,再到后來的“慣性挑刺兒”,直到如今的“笑口難開”,每一年,春晚都在其穩定的框架下悄然改變著自己的格局。

“京味兒”魅力長存 “東北幫”幽默來襲

最初的春晚,讓人們記住了兩個人:濃眉大眼、正氣凜然的朱時茂和禿頭小眼、滑稽搞怪的陳佩斯。朱時茂在登上春晚舞臺之前就已是小有名氣的電影明星,而有著豐厚演藝家史的陳佩斯也在表演方面頗具見地。他們外形上的反差、表演上的張弛有度,特別是《吃面條》《拍電影》《羊肉串》《胡椒面》幾個小品的連年出現,為上世紀80年代的春晚舞臺貢獻了太多的笑聲。

然而,格局就在90年代的第一個春節被悄然改變:朱時茂、陳佩斯的巔峰之作《主角與配角》這年上演,好評如潮。與此同時,一個頭戴破舊解放帽、身穿皺皺巴巴中山裝、鐘情“黃昏戀”的“東北大叔”磕磕絆絆地走上了春晚的舞臺,他就是日后被人們稱作“小品王”的趙本山。那年的春晚就像一場“接力賽”到了交接棒的節點。此后的兩年,陳佩斯、朱時茂的《警察與小偷》《姐夫與小舅子》與趙本山的《小九老樂》《我想有個家》同登春晚,也像是接力賽中的“慣性奔跑”。這時,趙本山已經做好準備全力提速,將小品的“接力棒”穩拿手中,而這一跑就是21年。

有人把以趙本山為首的一批小品演員稱作“東北幫”一點兒也不為過:黃宏、潘長江、鞏漢林、高秀敏、范偉、小沈陽等一大批東北籍演員成為了若干年春晚舞臺上不可或缺的積極分子。人們驚喜地發現,觀眾在被“京味兒”小品逗樂的同時,“東北幫”的到來也激活了全國人民幽默的神經。

“混搭”出奇跡組合獻佳作

早期的春晚小品,除了陳佩斯、朱時茂之外,鮮有固定搭檔的組合。就連“小品王”趙本山也先后經歷了與黃曉娟、楊蕾、閻淑萍、高秀敏等幾任搭檔的合作。但是很快,從1 990年至1998年,一些優質小品的相繼出現讓表演小品的搭檔也相對固定下來:《秧歌情》《超生游擊隊》《手拉手》成就了宋丹丹與黃宏的合作;《媽媽的今天》《如此包裝》《打工奇遇》讓趙麗蓉和鞏漢林成了最默契的“老少配”;《機器人趣話》《越洋電話》《馬大姐外傳》讓蔡明、郭達這對“冤家”攜手……

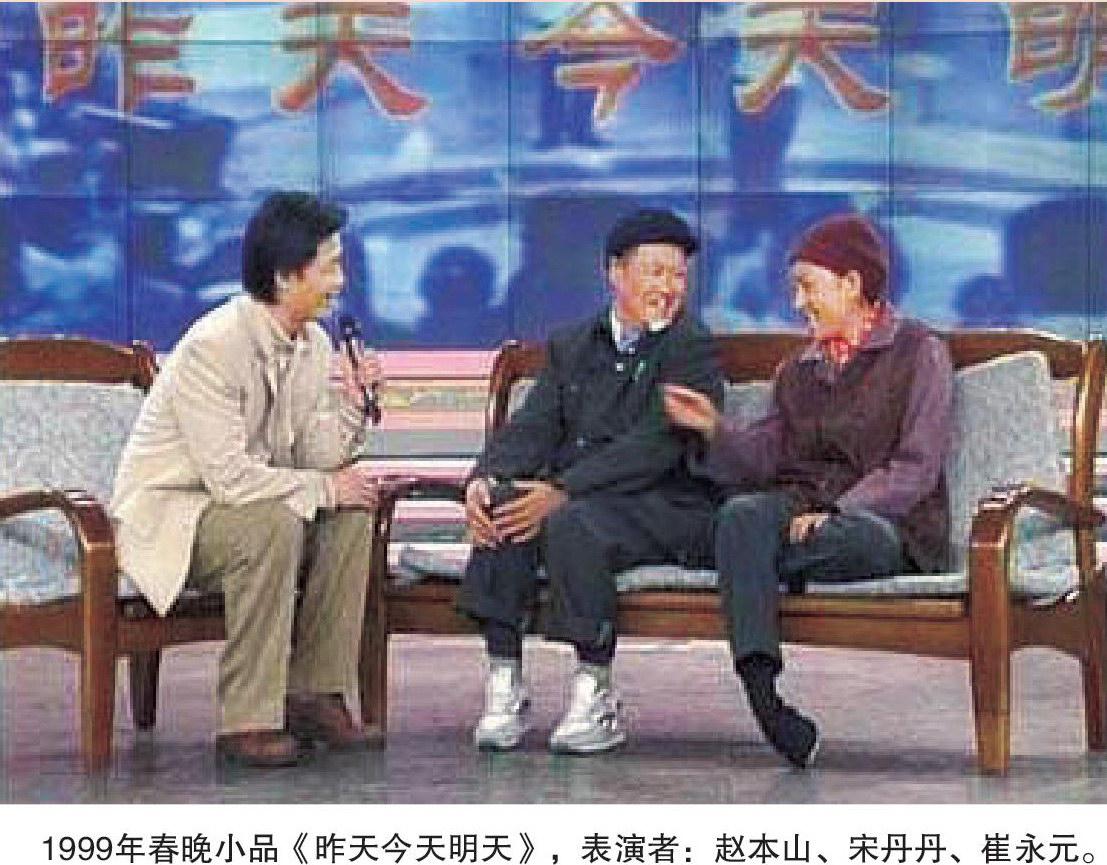

就在格局初定、小品江湖穩步前進之際,又一次變化悄然而至,突破者仍是趙本山。1999年,黃宏的搭檔宋丹丹接受了趙本山的邀請備戰春晚。于是,“山丹丹”組合就在這一年為觀眾獻上了讓人百看不厭的佳作《昨天、今天、明天》。有了宋丹丹的趙本山如虎添翼,漸漸減少了二人轉浮夸搞笑的表演,他們的合作和諧、親切、渾然天成。

然而有喜有憂。2000年,表演藝術家趙麗蓉與自己的搭檔鞏漢林出演了最后一個小品《老將出馬》后病逝;2005年,高秀敏在與趙本山、范偉組成“鐵三角”出演了著名的《賣拐》《賣車》《心病》《送水工》等小品后突然辭世。這些變故,讓小品舞臺上的搭檔又開始了新一輪的重組:“山丹丹”再度攜手《說事兒》《策劃》《火炬手》;2009年,眾多藝術形式之間跨界合作,成就了春晚眾多亮點。當流行音樂混搭主旋律,當周杰倫遇上宋祖英,將會是什么樣?一個端莊大方,一個時尚新潮,在表演的過程中,兩人不但有眼神交流,而且還牽手合唱,配合得天衣無縫。春晚這一重大創新,有人叫好,有人覺得不過癮,媒體在一項調查中發現,更多的觀眾肯定了春晚的這種創新。

“老太太”分外吃香 “拼絕活”輪流坐莊

縱觀春晚小品35年,有一個有趣的現象:各路女演員都對“老太太”角色情有獨鐘,除去真的老太太趙麗蓉,黃曉娟、高秀敏、楊蕾、蔡明,就連小品舞臺上曾經男扮女裝的趙本山、林永健也都挑戰了老太太的形象,更別說“老太太”專業戶宋丹丹了,《秧歌情》《鐘點工》《昨天、今天、明天》等一系列作品讓她的“老太太”形象深入人心。

每年春晚,“老太太”輪流坐莊,各展絕活,于是,觀眾看到了《相親》(1990年)中傳統靦腆的老太太、《密碼》(1994年)中憨直可愛的老太太、《美麗的尷尬》(2010年)中虛榮挑剔的老太太、《想跳就跳》(201 3年)中毒舌孤僻的老太太、《扶不扶》(2014年)中糊涂又充滿了幽默感的老太太。

笑口難開終有突破開心麻花逆境逢春

2012年,是春晚小品的又一個節點:“小品王”趙本山在連續與觀眾相約21年后,宣布“缺席”。觀眾也在連續幾年對趙本山小品“沒有新意,不再招人笑了”的質疑聲中感到了一絲失落。創作者和觀看者都開始思考:“包袱”滿天飛的年代怎么才能再次撥動受眾不再敏感的神經?

在一浪高過一浪的討論聲中,一群年輕人攜手走來——開心麻花團隊。2012年的小品《天網恢恢》《今天的幸福》,2013年的《大城小事》《今天的幸福2》,以及2014年的小品《扶不扶》,都顯示了這個團隊的高產和創作能力。

2014年春晚總導演馮小剛在接受采訪時曾被問道:“作為總導演,您對春晚的改變有多少?”馮小剛思考片刻回答:“我對春晚的改變,遠不如春晚對我的改變。”但是除夕過后,大家細數,本屆春晚小品僅有4個,是歷屆春晚小品數量最少的。可以說,小品在春晚中地位的變化,就是春晚成長的過程,也是觀眾眼光日益挑剔的過程,是大眾審美不斷變化的過程。

2017年春晚,由蔡明、潘長江、潘斌龍等演員表演的小品《老伴》,講述了潘叔為了讓老伴恢復記憶,上演的自己失憶的一出戲,小品起承轉合,連接處順暢自然,眾演員的出色表演與處處伏筆的情節,讓觀眾忍俊不禁,結尾的反轉令人感到小品的完整度頗高。高曉攀、尤憲超表演的小品《姥話》,兩個相聲演員回憶什么是姥姥說的話?“姥話,是小時候不想聽,長大了想聽卻聽不到,姥姥的話糙,但是家教。”

回溯春晚小品35年的演變過程,我們認識到:大眾對喜劇作品的高要求甚至苛求,標志著觀眾欣賞水平的整體提高,也是對創作者有力的鞭策。(來源:《中國文化報》等)