淺議漢調二黃的起源與發展

陳蕊

【摘 要】本文以漢調二黃的起源與發展、藝術風格與文化傳承為主體展開論述,旨在為新時代的安康文化建設事業盡微薄之力。

【關鍵詞】陜西安康;漢調二黃;藝術;文化;載體

中圖分類號:J809 文獻標志碼:A 文章編號:11007-0125(2018)29-0036-01

一、引言

陜南安康有著深厚的文化積淀和豐富的文化資源,民間文化源流構成因素復雜,有羌人巴人娛樂之遺風,有荊楚、巴蜀、關中三地文化的融合。這種地域文化和非物質文化遺產的豐富多樣性,使得安康的漢調二黃這一劇種榮列我國首批非物質文化遺產名錄。

二、漢調二黃的起源與發展

安康地處陜西東南部,北依秦嶺,南靠巴山,漢江橫貫全區流向荊襄,名副其實的“秦頭楚尾”。全地區氣候溫和,資源豐富,自秦漢以來,一直是秦楚蜀三地的交通要道,商賈往來使經濟高度繁榮。同時,清初官府以優厚政策鼓勵百姓移民陜南,使得安康在清中期已形成“深山隧谷到處有人,寸土皆耕,尺水可灌”的興旺景象。社會變革帶來文化藝術的交流融合,對整個漢水流域的社會生產、科學進步、文化發展都有極大促進作用。

漢調二黃是漢劇原名,又稱二黃、漢二黃,為陜西第二大劇種,是京劇的前身,歷史悠久,遺產豐富。早在明代,陜南商洛、山陽及商縣等地都有漢調二黃演出,時人稱“蠻戲”。清道光年間,漢調二黃已在安康興盛,出現了職業和業余班社的活動。據《安康地區戲曲發掘組資料》記載:“二黃班科鴻、來字輩成名后,有來安康開科授徒。”光緒年間,漢調二黃在安康呈蓬勃發展勢頭,劇目豐富,名角輩出。陜西漢二黃四支流派的安康派人逐漸形成。民國期間,安康漢調二黃班社多達十余個,甚至有一鎮三班相互競技為趣之情形。設園于魯班廟的同心社經營得體,各路藝人歸附,行當齊全,兼顧劇場營業與巡回十縣演出,活動一直延續到建國初期。

1956年,安康成立漢調二黃劇團,為稱謂方便,改稱漢劇。而民間至今仍稱二黃、漢調二黃、土二黃、山二黃等。在黨和政府的關懷支持下,漢劇得到全面發展。同心社與自樂社合并成立了安康人民劇院。新編一批歷史劇和現代劇,對漢調二黃全面革新、創造繼承。新文化元素使演出異常火爆,漢劇進入鼎盛時期。雖文革時期遭禁陷入低潮,但改革開放后漢劇得以再度發展,業余班社極為活躍,在歷屆陜西省藝術節上斬獲各類獎項。

三、漢調二黃的藝術風格

漢調二黃的藝術風格與漢水流域人民的生活習俗、社會風尚及其他文化現象緊密聯系。陜南獨特的地理環境,民眾各異的生活習俗及語言音調,使得戲劇藝術也形成了極富地域特色的漢派風格。漢水南北交融,與北方人粗疏豪放、純樸耿直形成鮮明對照的,是安康人思維敏捷、機巧善變、富于想象的中性性格。而同時,周秦漢唐強悍的帝王雄風跨越秦嶺給漢水流域輸入生龍活虎的文化精神。勇武剛烈、積極進取的秦文化與浪漫熱情的巴楚文化融為一體,形成新時代新安康剛柔并重的文化秉性。

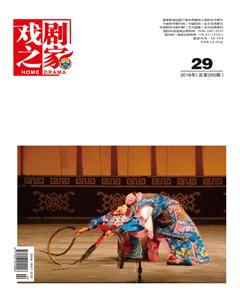

西皮陽剛激越,二黃低柔婉轉,二者結合后形成清新秀麗的藝術特色。多彩的戲劇音和唱腔音,豐富的劇目與民俗,純樸細膩的表演與民間歌舞……漢調二黃的藝術之美不一而足。

四、漢調二黃的文化傳承

漢調二黃是漢水中上游流域最大的地方劇種,長期流布于陜西南部、四川東北部和湖北西北部,與這里的人民群眾一直有著密切聯系,寄托他們日常生活的喜怒哀樂,浸潤這一地區深厚的思想文化。經世致用的現實主義和濟民安邦的功利主義,是中國傳統思想文化的重要特征。清初杰出的劇作家和戲劇理論家李漁,將宋、元、明時期的戲劇總結為“藥人壽世之方,救苦弭災之具”,能夠對百姓起到“勸使為善,勿使為惡”的教化作用,收到孔子要求的“見賢思齊焉,見不賢而內自省也”的社會教育效果。

在漫長的歷史時期,戲劇成為宣傳倫理道德的重要載體,漢劇自然不例外。早在安康地區戲劇發掘組1960年的統計中,漢調二黃劇目就有一千多出。其中以各種形式演出的傳統劇目在五百出以上,專業社團經常上演的劇目不下百出,業余社團也可演唱三五十出以上。繁雜多樣的傳統道德觀念在這些劇目中生動體現,確如李漁所言“于嬉笑詼諧之處,包含絕大文章,使忠孝節義之心,得此愈顯”。

五、總結

漢調二黃傳統深厚,程式規范,特色鮮明,流派紛呈,是在表現古代人民生活的過程中逐漸成熟的,是寶貴的地方文化遺產。在改革開放的今天,作為文化工作者,我們有責任不斷探索新路子,使根基深厚的漢劇這一地方劇種延續發展,重新成為群眾文化生活的一部分。

參考文獻:

[1]肖東發,唐容.三秦戲苑陜西戲曲種類與藝術[M].2015(04).1-167.

[2]魚訊.陜西省戲劇志編纂委員會,陜西省戲劇志安康地區卷[M].1994(12).1-358.

[3]談俊琪.安康文化概覽[M].1997.1-640.

[4]朿文壽.漢調二黃的地域流派及其沿革[J].陜西戲劇,1983(09).55-64.