延展“生態+”效益 漳州美麗蝶變

朱亞圣

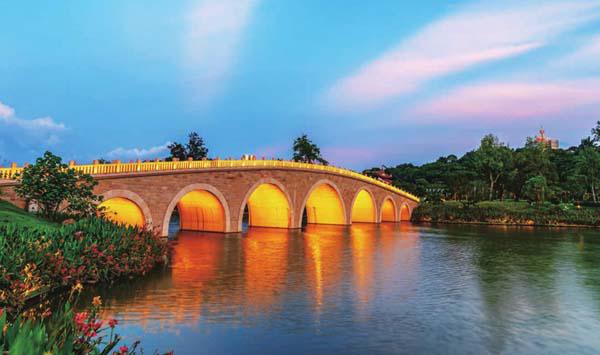

漳州市民期待已久的“水上看漳州,唱響龍江頌”夜游船10月1日試航。游客分批次從南湖碼頭出發,前往水仙花大橋方向,再調轉船頭,穿過美麗的南山橋,行至中山橋附近掉頭回到南湖碼頭,飽覽“一江兩岸四橋”美景。游船枕著一江微波,在九龍江兩岸霓虹環抱之中航行,漳州的自然生態之美、夜景工程之絢如畫卷在眼前徐徐展開。

南湖里愜意游動的天鵝,空氣中充滿著音樂的味道。當弦樂五重奏《多瑙河之波圓舞曲》的音符在大草坪上躍動,當歷史悠久、旋律動人的錦歌、南詞在南山書院飄蕩,當草根歌手在爛漫花草間引吭高歌……9月29日—10月1日,“南湖之聲”音樂會在美麗的南湖畔舉行,依托南湖生態環境和文化資源優勢,6個演出點同時進行,為漳州百姓帶來一份音樂大禮。

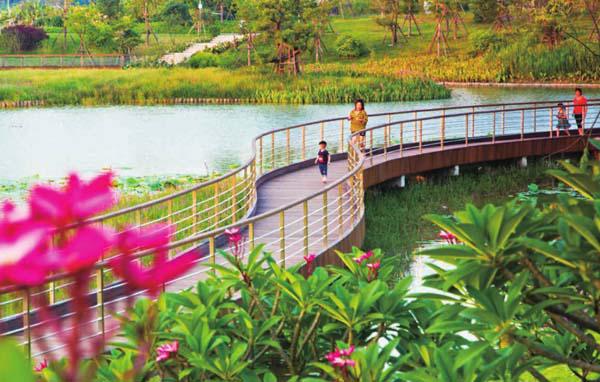

每逢周末,美麗的碧湖生態公園總是游人不斷,家長陪伴孩子在這里與大自然親近,或是三五成群嬉戲抓蝴蝶,或是自由奔跑放風箏,開園以來,碧湖生態公園讓漳州市民多了休閑娛樂好去處。隨著園區夜景改造、綠化景觀提升、橋梁增設等,今后的碧湖生態公園人氣還會更加旺盛。

秋高氣爽,在漳州東立交橋市民公園,不少市民帶著孩子賞花、玩耍;花海里,老人或悠閑地散步聊天,或下棋,或健身。這是“四季花海”項目之一,原是漳州東立交橋所在地。由于交通量劇增及超載嚴重等問題,建于20世紀九十年代的東立交橋橋梁病害嚴重,成了“危橋”。2015年5月,經過調研論證,市政府決定整體拆除東立交橋,改為平面交通,并利用剩余用地建設市民公園。

……

種種可喜變化,得益于漳州市近年來全面實施的“生態+”戰略——以生態引領城建、產業、民生、文化等協同發展,促進生態、生產、生活、生意“四生融合”,把生態建設具體化、項目化、資產化,提升生態紅利的“可感度”和“含金量”,推進生態文明共謀共建共享。

“生態佳”變“生態+”城市發展有了新定位

漳州越來越水靈靈,這是大家的共識。其實,這一切,源于“五湖四海”的定位與建設。

漳州是“海上絲綢之路”的重要參與者和見證者。這座擁有1300多年歷史的國家歷史文化名城在提出著力發展“生態+”文明建設的總方向上,積極實現生態環境“高顏值”和經濟發展“高素質”。近年,漳州圍繞“田園都市、生態之城”的發展定位,在中心城區全力加快由碧湖、西湖、西院湖、九十九灣湖、南湖和荔枝海、香蕉海、水仙花海、四季花海組成的“五湖四海”項目建設,做到城中有林、城中有花、城中有湖。城市綠色空間擴大了,民眾享受到實實在在的綠色福利,做到“冬有暖陽、夏有蔭涼,愛走就走、想坐就坐,清新呼吸、悠閑發呆,自由自在、暢享生態”。

“五湖四海”建成后,漳州中心城區水面面積將占城區的10%以上,水綠比例保持在1:1,將加快實現市民出行“300米見綠、500米見園”的生態建設目標。從“生態佳”走向“生態+”,漳州市探索出了一條天人和諧、統籌兼顧、合力并舉的生態文明建設新路徑,使良好的生態環境和豐富的生態產品成為人民美好生活的增長點、經濟社會持續健康發展的支撐點。

“綠色是漳州最鮮明的發展底色,也是漳州最具優勢的城市競爭力。”漳州市委書記檀云坤說,基于自身實際和錯位發展需求,漳州近年來持續致力于探索“生態+”模式,延展“生態+”效益。

檀云坤認為,生態是漳州的立市之本、興市之基,因此生態建設絕不只是種種花草樹木、治治水和空氣這么簡單,而是要做好“+”文章。把綠色發展理念融入到施政謀劃和治理布局中,推進生態與城建、產業、民生、文化等相結合,讓生態投資成為有效投資,實現生態效益、經濟效益和社會效益的有機統一。

水為脈綠為媒“五湖四海”成為新名片

漳州地處九龍江北溪與西溪之間,河道、溪流、湖塘如蛛網密布,豐富的水系滋養了一方人。城里城外,水陸相通,見證著歲月滄桑和城市繁榮。

站在漳州市南山文化生態園內,但見南山湖波光粼粼,成群結隊的白鷺時飛時棲。南山寺的妙修法師說,一年前,南山湖還只是寺里的放生池和老百姓的魚塘,垃圾遍布,湖水黑臭。經過整治拓寬,南山湖與周邊水系貫通,死水變清波。南山寺有感于環境變化,讓出60畝閑置地,建成了漳州市最大的三角梅主題花海。

2017年初,南山文化生態園項目開工建設。當地在原有南山湖面基礎上擴寬延伸,與蜈蚣湖連通起來,將山、湖、江、寺等有機串聯,配建橋亭、棧道等基礎設施。重塑之后,千年禪寺和漳州老工業基地煥發出“碧水環青山、花海擁古剎,丹霞伴秋色、樂活享南山”的新鮮活力。

南山文化生態園屬于漳州市“五湖四海”項目建設中的南湖,與碧湖、西湖、西院湖、九十九灣湖構成“五湖”;“四海”則由荔枝海、香蕉海、水仙花海、四季花海組成。

這個以水為脈、以綠為媒的系統性生態建設工程,不僅在較短時間內改變了城市“邊角地”臟亂差的局面,也為城市的“生態修復”和“功能修補”提供了空間。

西院湖的“前身”是個廢棄水塘,雜草叢生,淤泥惡臭,垃圾成堆。經過整治,西院湖先前的“臟、亂、差”徹底消失,依湖而建的公園湖體雛形已成,湖體還與三湘江貫通,引入九龍江活水,進一步改善水環境。

南湖、西院湖如此,西湖、九十九灣湖也將舊貌換新顏,加上碧湖的景觀提升,漳州盡顯水鄉靈秀。

湖泊的建設、水系的整治,不僅還原了漳州“水城”脈絡,也為未來城市建設留下空間。“五湖四海”項目所在地大多是滯洪區、未利用地、城中村和傳統農產品集中區,是發展的相對“洼地”和城市公共配套的“短板”。 “五湖”項目建成后,城區排澇滯洪能力新增1000萬立方米,全市排洪排澇能力達到30年一遇的水平。

大處著眼,小處著手。“五湖四海”項目建設,以漳州“母親河”九龍江為軸線,南北拓展、東西延伸,以漳州天然形成的水系和特色瓜果花卉等元素為基底,均衡中心城區生態空間布局,重新雕塑城市生態功能,拉近人與自然、城市與自然之間的距離,把生態效益變成廣大市民“看得見、摸得著”的切身福利。

生態美百姓富同頻共振催生系列蝶變

深秋的薌城,惠風和暢、景色醉人。走進天寶珠里村,一眼望去,蔟蔟蕉葉翠綠欲滴,隨風搖曳,陣陣淡淡的蕉香徐徐而來。穿梭園中,溫文儒雅的“林語堂先生”安詳而坐,北線棧橋上的游客們絡繹不絕,大家無不被這萬畝蕉海所深深吸引。不遠處,一座紅瓦白墻的中歐式建筑格外奪人眼球,這就是林語堂天寶故居,大到房屋坐向,小到家具紋理基本仿建于林語堂臺北故居。天寶鎮香蕉種植已有1300多年歷史,建有香蕉標準化生產示范基地約2000公頃,年產量高達20萬噸。香蕉海融合語堂文化、蕉園風光、玉尊朝圣三大元素,從文化創意、景點提升、產業發展等入手,打造成集農業觀光、文化旅游、休閑養生于一體的生態文化園區。置身蕉海,暢游園間,親近自然的感受油然而生。

10月10日,位于圓山腳下的水稻田迎來了今年的最后一次收割。不少市民抓緊時間來到這里,體驗農事,看顆粒歸倉。這片田地位于“水仙花海”區域內,當月下旬,按照水旱輪作的傳統做法開始種植水仙花。

“生態+”加出的雙贏路,在漳州遍地開花。曾經默默無聞的天寶鎮珠里村,因“五湖四海”之香蕉海建設成為“明星村”。村民在家門口就可以賣香蕉、開餐館、開旅館。站在荔枝海的制高點——雞母石上俯瞰四周,漳州城區景色盡收眼底,幾十萬株荔枝樹形成的“綠色海洋”蔚為壯觀,入選全國農業文化遺產名錄的荔枝海,是漳州不可多得的天然氧吧。除了荔枝收成,保護起來的荔枝海還帶動了旅游,再加上林下種植,村民收入翻番。

春看風鈴花,夏賞藍花楹,秋品黃花槐,冬觀紅花紫荊……隨著“四季花海”建設及城市道路景觀改造提升,今后穿行在漳州市區,不論城市干道,還是街頭拐角,景觀將不再是單調的綠色,而是“隨處見花、隨處即景”。

環境就是生產力、競爭力。發端于生態建設,催生出城建、產業、民生、文化、營商環境在內的系列蝶變,生態建設的具體化、項目化、資產化,提升了生態紅利的可感度和含金量。漳州“五湖四海”的建設,充分貫徹了“生態+”的發展新理念,這成為漳州市吸引項目和人才,促進經濟發展方式轉變的重要引擎。現在,“五湖四海”周邊的生態旅游、總部經濟、金融中心、大型商圈已漸成氣候。在“2016中國十佳綠色生態旅游城市”名單中,漳州榜上有名。“2017中國區域投資營商環境榜”,漳州位列十強.。

省人大常委會副主任、漳州市委書記檀云坤說,要踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,突出延展“生態+”效益。用心做好“生態+”文章,因地制宜實施一批“生態+”項目,把產業加進去,效益做出來,讓漳州更宜業;把文化加進去,旅游帶起來,讓漳州更宜游;把服務加進去,品質提上來,讓漳州更宜居,努力實現生態、生活、生產、生意“四生”融合,打通綠水青山向金山銀山的轉換通道。