31份燕麥種質主要株型性狀比較及遺傳分析

王小山, 紀冰沁

(揚州大學動物科學與技術學院,江蘇揚州 225009)

燕麥屬于禾本科燕麥屬植物,是世界廣泛栽培的一種糧食、飼料、飼草兼用作物,具有抗旱、耐冷、耐瘠薄等優良特性[1-2]。目前主要栽培的燕麥品種為有稃和裸粒2大類型,其中有稃型燕麥世界各國多用于飼草生產;我國是裸燕麥的起源中心,栽培面積較大,裸燕麥產量約占燕麥總產量的90%以上[3-4]。我國燕麥盡管栽培歷史悠久,但是主要集中在北方高寒地區[5],近年來南方農區受復種指數持續下降、冬閑田面積逐年增加、農業結構調整與草牧業的快速發展[6]等因素的影響,使燕麥在南方的種植面積不斷擴大。因此開展南方燕麥種質資源評價和引種育種工作,對南方農區傳統畜牧業結構的調整有著重要戰略意義[7-8]。近年來,隨著生物技術的不斷發展,使燕麥遺傳研究及育種進程得以加快[9-10];但是關于燕麥農藝性狀的描述、鑒定、評價,仍然是育種研究的重要途徑和方法[11]。通過研究燕麥重要農藝性狀,分析燕麥種質資源的遺傳親緣關系,加強目標育種的親本選配,對合理利用燕麥種質資源、綜合評價親本與減少雜交組合的盲目性,以及燕麥種質資源新基因的挖掘和種質創新均具有重要意義[11]。本試驗以31個燕麥品種(系)為材料,在江蘇省揚州地區開展主要株型性狀(株高、莖粗、葉長、葉寬、葉數)調查、評價,并進行遺傳分析與比較,從而篩選獲得優異的燕麥種質,為長江中下游地區培育適宜的燕麥品種提供材料基礎,并為該地區飼用燕麥理想株型育種提供初步理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

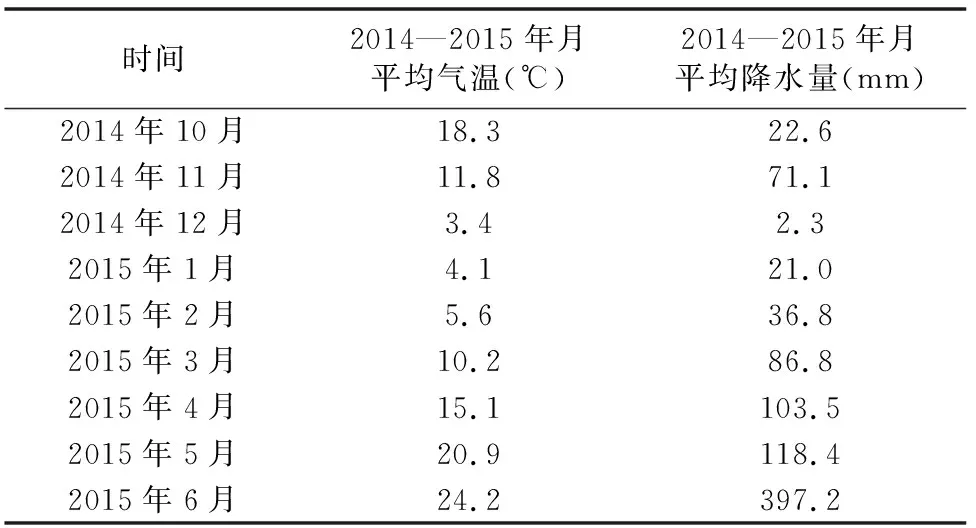

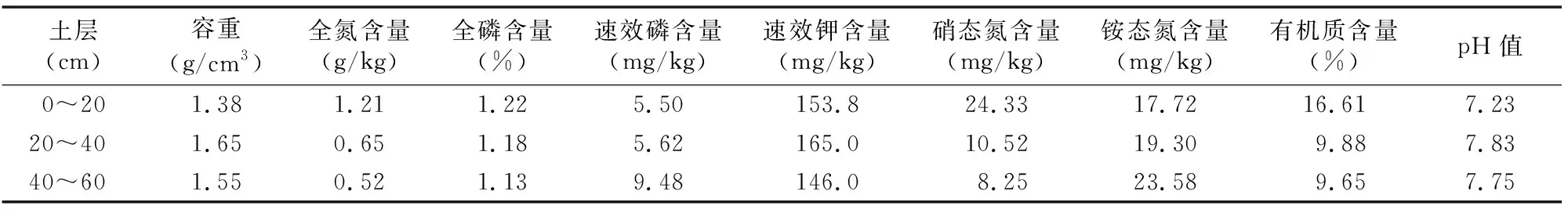

試驗田位于揚州大學文匯路校區,地處江蘇省中部、江淮下游,屬于北亞熱帶季風性濕潤氣候區,具有四季分明、氣候溫和、光照充足、雨量豐沛、無霜期較長、雨熱同季的特點。年平均氣溫14.8~15.3 ℃,年降水量961~1 048 mm,年日照時數1 896~2 182 h,試驗期間的月平均氣溫和月平均降水量見表1。試驗地前茬為水稻,土壤為沙壤土,土壤理化特性見表2。

表1 試驗期間揚州市的月平均氣溫和月降水量

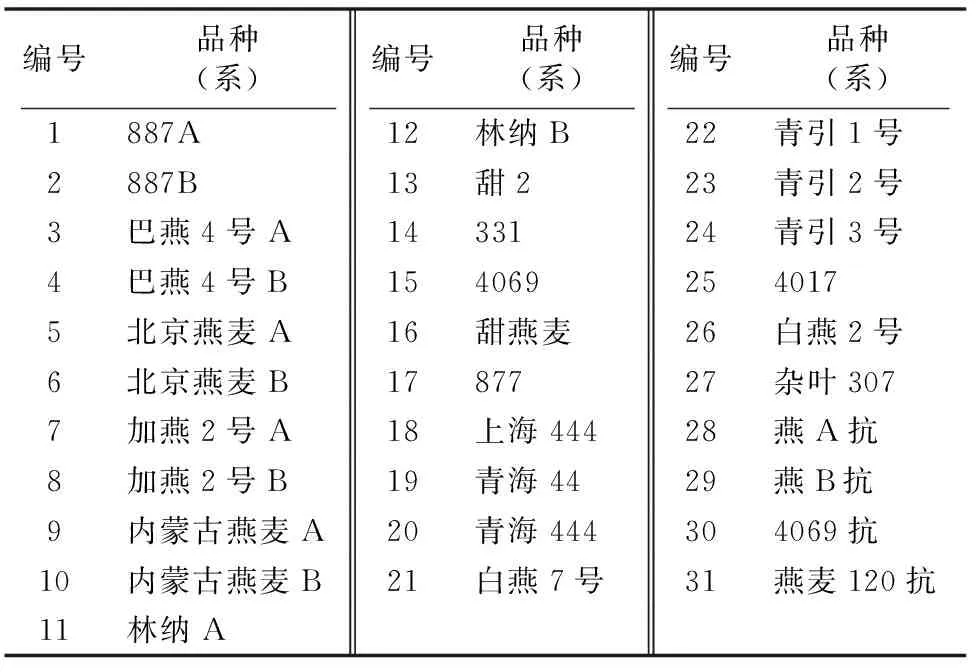

1.2 試驗材料與設計

材料為國內搜集的31份燕麥種質,編號及名稱見表3。試驗采用隨機區組設計,4次重復;小區面積2 m×2 m。試驗為條播,播種行距20 cm,播量225 kg/hm2,播期為2014年10月30日。播前施用硫酸鉀復合肥(氮、磷、鉀比例為 15 ∶15 ∶15) 600 kg/hm2作基肥,生長期內不施肥,人工拔除雜草。2015年5月10日燕麥開花期分別按小區對不同種質的主要性狀進行測定。

1.3 性狀測定

株高、葉長、葉寬使用直尺測量,莖粗使用游標卡尺測量,株高測定值為自然高度,葉長和葉寬為旗葉下第1張葉片的長度(不含葉柄)和寬度(葉片最寬處),莖粗為旗葉下第1節間直徑,葉數為全株葉片數量,測量時每小區隨機選取10株進行各項指標的測定。

1.4 數據處理

數據用Excel、SPSS 10.0軟件進行統計分析,不同種質間性狀的差異用變異系數表示,遺傳多樣性指數的計算采用Shannon-Weaver信息指數,計算公式:H′=-∑PilnPi,式中:Pi為某一性狀第i個級別出現的頻率。為了便于統計分析,將數量性狀進行分級,在聚類過程中,種質間遺傳距離為歐氏距離,聚類方法采用離差平方和法。

表2 試驗區土壤理化特性

表3 供試燕麥種質材料編號及名稱

2 結果與分析

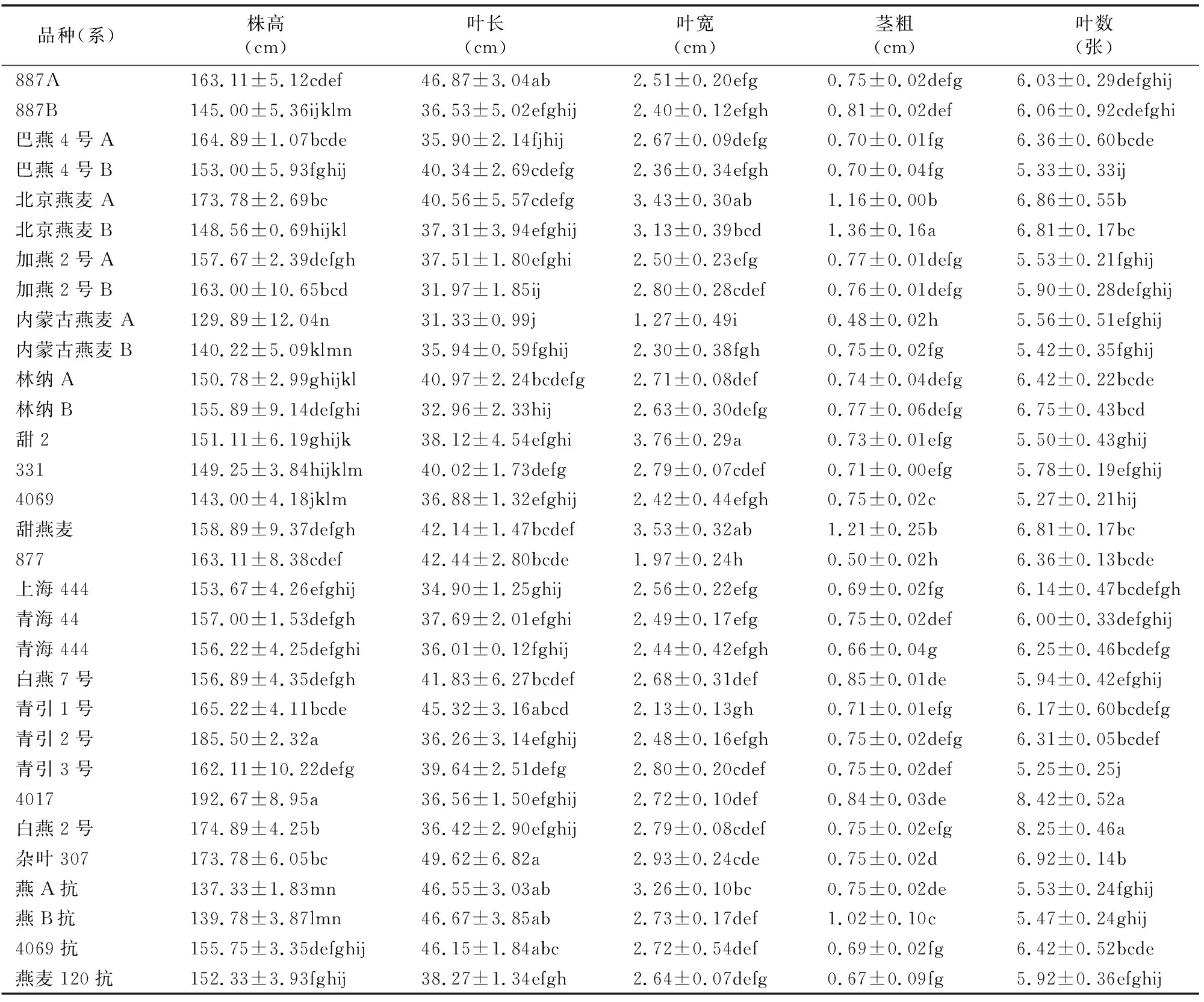

2.1 31份燕麥種質材料的株高、葉長、葉寬、莖粗、葉數的比較

開花期31份燕麥種質材料的株高、葉長、葉寬、莖粗、葉數5個性狀的測定結果見表4。結果顯示,31份燕麥種質材料的平均株高為157.23 cm,株高最高的為4017,達 192.67 cm;株高最低的為內蒙古燕麥A,為129.89 cm。株高大于170 cm的種質有雜葉307、北京燕麥A、青引2號、白燕2號、雜葉307;株高低于150 cm的種質有887B、北京燕麥B、內蒙古燕麥A、內蒙古燕麥B、331、4069、燕A抗、燕B抗。31份燕麥種質材料平均莖稈粗為0.78 cm,莖最粗的是北京燕麥B,莖粗為1.36 cm;莖粗最細為內蒙古燕麥A。莖粗大于 1 cm 的種質有北京燕麥A、北京燕麥B、甜燕麥、燕B抗;莖粗小于0.7 cm的種質有內蒙古燕麥A、上海444、877、青海444、4069抗、燕麥120抗。

31份燕麥種質材料平均葉長為39.35 cm,最長的是雜葉307,為49.62 cm;最短的為內蒙古燕麥A,為31.33 cm。葉長大于46 cm的種質有887A、雜葉307、燕A抗、燕B抗、4069抗;葉長小于36 cm的種質有巴燕4號A、加燕2號B、內蒙古燕麥A、內蒙古燕麥B、上海444、林納B。

31份燕麥種質材料平均葉寬為2.66 cm,最寬的是甜2,葉寬為3.76 cm;最窄為內蒙古燕麥A。葉寬大于3 cm的種質有北京燕麥A、北京燕麥B、甜2、甜燕麥、燕A抗;葉寬小于2.4 cm的種質有巴燕4號B、內蒙燕麥A、內蒙燕麥B、877、青引1號。

31份燕麥種質材料平均葉數為6.18張,最多的是4017,為8.42張,最少的為青引3號。葉數大于6.8張的種質有北京燕麥A、北京燕麥B、甜燕麥、4017、白燕2號、雜葉307;葉數小于5.5張的種質有巴燕4號B、內蒙古燕麥B、4069、青引3號、燕B抗。

2.2 多樣性指數與聚類結果分析

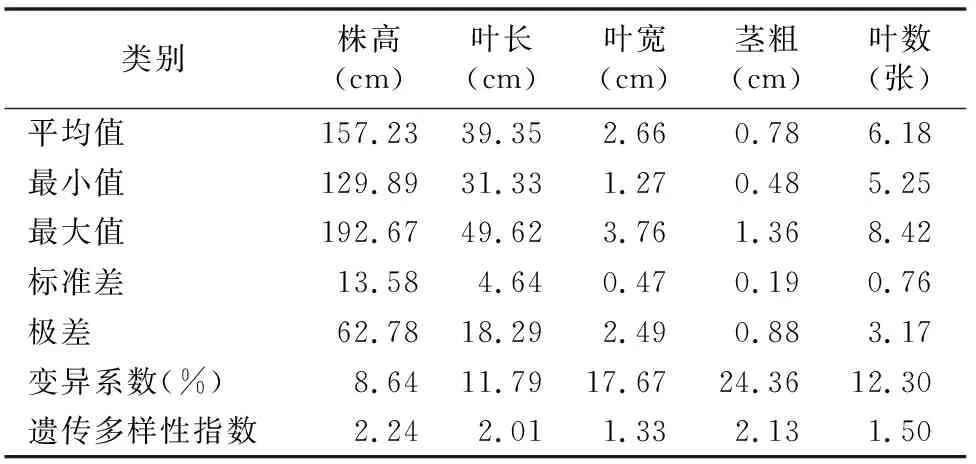

對供試燕麥種質資源5個性狀的統計結果表明,株高的多樣性指數最高,為2.24,其他排序依次是莖粗>葉長>葉數>葉寬。不同種質材料間變異系數存在很大差異,莖粗的變異系數最大,為24.36%,粗細變幅為0.48~1.36 cm;其次是葉寬和葉數,變異系數分別為17.67%和12.30%,變幅分別為1.27~3.76 cm和5.25~8.42張;葉長變異系數為11.79%,變幅為31.33~49.62 cm;株高的變異系數最小,為8.64%,變幅為129.89~192.76 cm(表5)。表明供試燕麥品種間各性狀差異較大,具有較豐富的多樣性,可為燕麥品種選育提供較豐富的親本材料,為燕麥產品的深度開發提供了較大的可選空間。

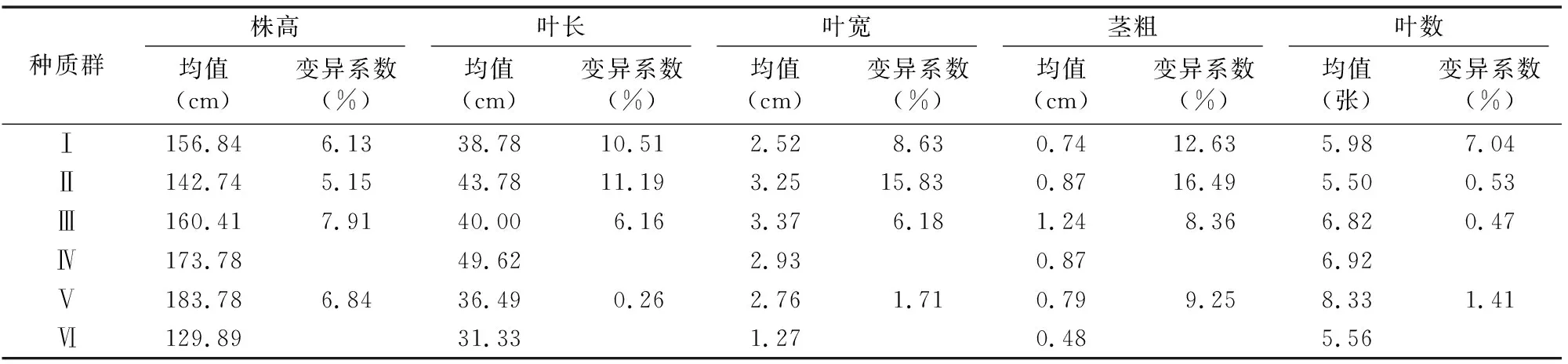

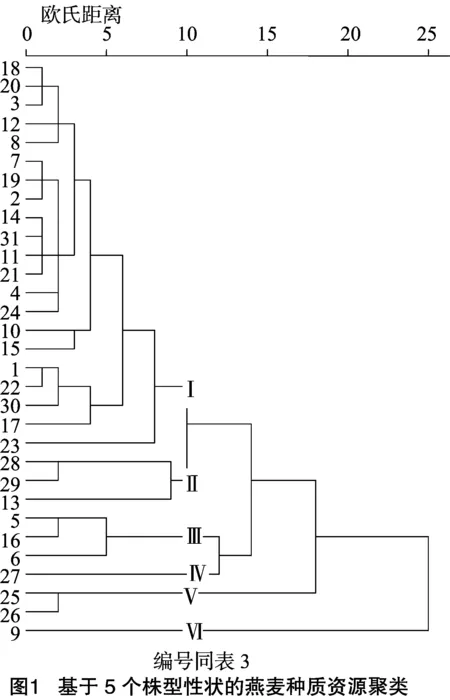

利用SPSS數據統計軟件,對31份燕麥種質資源的5個性狀數據進行類聚,在歐氏距離9處把供試材料分為6類,各類群的特征見表6。由圖1可知,類群Ⅰ包括21份材料,編號分別為1、2、3、4、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、30、31。這一類品種的莖粗變異系數最大,為12.63%,其次為葉長、葉寬、葉數和株高。類群Ⅱ包括3份材料,編號分別為13、28、29。這一類品種的莖粗變異系數最大,為16.49%,其次為葉寬、葉長、株高和葉數。類群Ⅲ包括3份材料,編號分別為5、6、16。這一類品種的莖粗變異系數最大,為8.36%,其次為株高、葉寬、葉長和葉數。類群Ⅳ包括1份材料,編號為27。類群Ⅴ包括2份材料,編號分別為25和26。這一類品種的莖粗變異系數最大,為9.25%,其次為株高、葉寬、葉數和葉長。類群Ⅵ包括1份材料,編號為9。

3 討論與結論

株高是燕麥的重要性狀之一,它與許多經濟性狀和生物學性狀相關聯,從而影響燕麥的單株生產力,并與密度共同作用而影響單位面積產量。理想株型育種是提高燕麥產量的主要途徑之一,自1968年以來,澳大利亞學者Donald提出了作物“理想株型”的概念后,作物株型問題開始引起了各國育種和生理學家的重視[12]。一般而言,理想株型就是著眼于塑造優良受光姿態,使植物在全生育期充分捕獲和利用太陽光能,達到最大限度提高經濟產量的目的[13]。植物理想株型的構成因子包括莖型、葉型、穗型和根型,莖型包括莖稈長度、節間長短配置、莖壁厚度、莖集散度、分蘗力等因子[14]。莖稈長度是株高的主要組成部分,從利于抗倒伏方面考慮,育種上應該選擇較矮的莖稈,在栽培上應控制株高。但提高株高利于提高生物產量,也有利于改善群體的通風透光狀況,從這個角度出發,適當提高株高是有利的,可能是超高產育種的一個方向[13-14]。因此,在利用矮稈基因來提高燕麥抗倒性的基礎上,也可以利用其他一些性狀來提高燕麥抗倒性,比如培育稈粗壯、稈壁厚實的品種等。本試驗選取的31份種質材料中,株高和莖粗遺傳多樣性指數(分別為2.24和2.13)均高于葉長、葉寬和葉數的遺傳多樣性指數(分別為2.01、1.33和1.50),株高的極差為62.78 cm,莖粗的變異系數為24.36%。31份燕麥種質材料中,株高大于170 cm的種質有4017、北京燕麥A、青引2號、白燕2號、雜葉307;株高低于150 cm的種質有887B、北京燕麥B、內蒙古燕麥A、內蒙古燕麥B、331、4069、燕A抗、燕B抗。莖粗大于1 cm的種質有北京燕麥A、北京燕麥B、甜燕麥、燕B抗;莖粗小于0.7 cm的種質有內蒙古燕麥A、上海444、877、青海444、4069抗、燕麥120抗。這些結果表明,31份燕麥種質材料中有豐富的株高和莖粗控制基因,通過株型優化,能夠實現燕麥飼草生產中產量和倒伏性狀的改良。

表4 31份燕麥種質莖、葉等株型性狀比較

注:同列數據后標有不同小寫字母表示不同品種(系)間差異顯著(P<0.05)。

表5 燕麥種質資源5個性狀的遺傳多樣性分析

葉片是植物光合作用的重要器官,葉型是植株株型的構成因素,葉型是由葉姿、葉形等因子構成的,與莖稈性狀共同決定冠層結構特征[15]。葉姿可用葉片直立性、葉枕距等來描述,葉形包括葉的長、寬、厚和卷葉指數等。孫旭初認為,葉片直是指葉片披垂角小,立是指葉基角小于15°,上3葉直立,有利于群體下部光能利用,是公認的后期理想株葉形態之一[16]。葉片直立性又與葉片的長度和厚度相關,短葉、厚葉易直立,長葉、薄葉易披垂[15-16]。本試驗中31份燕麥種質材料葉長、葉寬的遺傳多樣性指數分別為2.01、1.33,低于株高和莖粗的遺傳多樣性指數,但是葉長和葉寬的變異系數分別為11.79%和17.67%,大于株高的變異系數8.64%,葉長最大值為49.62 cm,是4017,葉長最小值為31.33 cm,為內蒙古燕麥A,極差為18.29 cm。31份燕麥種質材料中葉寬最大值為3.76 cm,是甜2;另外,北京燕麥A、北京燕麥B葉寬均大于3 cm。葉寬最小值為1.27 cm,是內蒙古燕麥A,極差為2.49 cm。這些研究結果表明,31份燕麥種質的葉長和葉寬的遺傳多樣性不如株高豐富,但極差較大,可以利用極端材料進行葉長、葉寬和葉面積的改良來獲得理想葉型品種。

表6 31份燕麥種質各類群形態性狀的特征

遺傳聚類能夠反映不同種質遺傳上的差異,從而克服了僅以個別性狀進行直觀、經驗分類的弊端,是燕麥種質分類的有效方法,使育種實踐中的親本選配更加合理[17]。本研究借助聚類分析法,依據5個性狀數據對31份燕麥種質資源進行類聚分析,可分為6類種質材料,類群Ⅰ綜合性狀比較均衡,有21份材料;類群Ⅱ具有葉片長、葉片寬、株高矮的性狀特點,有3份材料;類群Ⅲ具有莖稈粗、葉片寬的性狀特點,包括3份材料;類群Ⅳ具有葉長最長、株高較高的性狀特點,但僅具有1份材料;類群Ⅴ具有葉片數量最多、株高較高的特點,有2份材料;類群Ⅵ具有株高最矮、莖稈最細、葉寬最窄、葉長短的特點,也僅有1份材料。結果顯示,來源相同、親緣關系相近、相似生態類型的品種大多聚為同類,表明遺傳聚類能反映不同品種遺傳型上的差異,從而克服了以個別性狀進行直觀經驗分類的弊端。通過分析發現,類群Ⅱ、類群Ⅲ、類群Ⅳ、類群Ⅴ具有實現單株高產性狀和抗倒伏的優良性狀,為飼用燕麥品種選育的優異種質。