沈仲章與小米畫卷—購贈組題續探

□ 沈亞明

拙文《還諸人民:記沈仲章捐獻米友仁云山墨戲圖》(簡稱《還諸人民》)刊載于2017年7月《收藏家》后,引發了一些評議與提問。粗粗歸納,可分幾組:第一組探究購贈詳情,第二組聚焦畫作鑒別,第三組關注善待措施,第四組查詢涉及人物,第五組討論其他散題。有幸得友相助,聯絡內行、搜尋資料、思考交流……皆尚在慢慢進行中。

去年晚秋,重新發現一封徐森玉致沈仲章函①(簡稱“徐函”)。該函主題是經徐森玉代理,父親沈仲章捐款8萬元,資助文博、考古以及民族音樂研究。言及主要事項之一,正是購贈小米畫卷。

仲章同志:

我到京已十二日,每日自朝至暮,忙不可言,您捐獻事,直至今日始行函告,抱歉之至。(飯店電話不通上海)

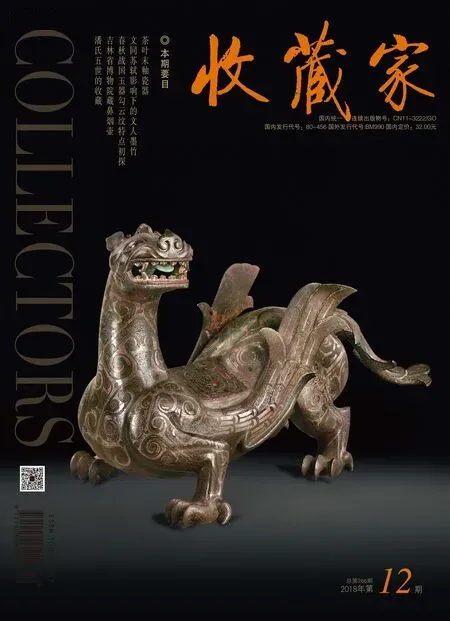

圖1 195X年X月4日徐森玉致沈仲章函

尊款八萬(1)以四萬捐獻中央文化部文物局(轉交[按:或為“至”]故宮)。

小米云山墨戲圖,大家均稱贊不置,價已講好,一萬五千元,尚不昂貴。請即告知張明善,從速辦理。

其余二萬五千元。應購何物,明午十二時,再與鄭副部長切實商量。

(2)以二萬元用于考古所攝影器材,及民族音樂研究所資料。

(3)以二萬元用于蘇州文管會。

以上分配,鄭副部長完全同意,并囑代致欽佩。

張明善住三馬路文海書店對過樓上。……

徐函共兩頁,上摘為首頁大部分,直接相關本篇主線②。次頁寥寥數行,落款日期“四日下午”。信封未找到,不能確定投郵年月(圖1)。

可喜的是,根據徐函信息,佐以其他材料,對“購贈詳情”組題,求索有了些進展。在此做個階段性匯報,以答關心者,亦謝協助者,并盼各業行家指教。

一、舊疑補證

關于父親沈仲章購贈米友仁《云山墨戲圖》的經過,《還諸人民》留有若干存疑之處。對比分析徐函,有兩個細節可以確定,一個有所獲但仍需繼續考證,另一個大致可定。此外還有相關二題,亦可順帶解釋。本節逐項議之。

小題之一:捐獻對象預先指定

《還諸人民》言及,父親拿到小米畫卷沒多久,便交給鄭振鐸。“沒想到上海方面不高興了,埋怨沈仲章捐獻得太快。原以為沈先生花大價錢買了名畫,總要留著把玩一陣子,按個印章,寫個‘得畫記’什么的。上海也知道沈仲章早有捐獻意向,還沒來得及游說他,結果胳膊往外拐了。”

讀徐函,沈氏捐款分配的第一條言明,“以四萬捐獻中央文化部文物局”,旁以小字插注轉故宮(識讀加括號標示)。其下第一件購贈品,便是“小米云山墨戲圖”。據此可知,捐贈對象定為故宮,早由沈仲章、鄭振鐸和徐森玉三人,事先談妥。

“上海方面”是父親原用詞,不清楚具體是誰,估計不包括徐森玉。依稀記得父親說過,徐森玉在1950年代,曾考慮去京任職。徐公子文勘也有相應說法。

小題之二:談判人員核實無誤

先摘《還諸人民》相關文字:父親“拜托一個姓張的朋友,前去協商。父親介紹張先生背景時,提及兩點:一是拓片全國最好,二是他家原在上海漢口路開碑帖店。我推測很可能是拓碑專家張明善,后在故宮博物院工作。張明善對沈仲章囑咐的事,總肯負責辦妥。……談判往返幾輪,其間主要靠張先生,徐森玉好像也出過面。……張姓‘說客’是否張明善仍須核證”。

徐函核證,在沈仲章與龔家之間傳話商議價錢的,確是張明善,而徐森玉也起了作用③。

徐函還寫:“張明善住三馬路文海書店對面樓上”。父親告訴過我,張明善住在福州路一帶某家店鋪對面。我寫《還諸人民》時,記不準是三馬路還是四馬路,也記不清什么店,而且相信這個地址能弄清楚,留待專敘張明善時,再議不遲④。

小題之三:購贈年份仍待續究

《還諸人民》花了些筆墨,捉摸父親購買與捐贈小米畫卷,“到底發生在哪一年?”徐函提供信息,可助探測買畫成交的可能時段。已知畫卷留在沈仲章手中不長,捐獻日期應相去不遠。

讀函可知,徐森玉寫信時,小米畫卷剛議定價錢,但尚未交割。假設不再節外生枝,買畫日期當接近徐函日期。雖然徐函無信封,落款也缺年月,但文字間有些痕跡,可供迂回推算。

據函內有關錢款措辭,可劃定寫信年份之上限。徐函所言人民幣單位,口氣中“八萬”是個不小的數目。順著這條線索,翻查幣值匯率資料,基本算得父親購買小米畫卷,當在1955年春或稍晚。

怎么推算的?有個關鍵參照點:人民幣在1955年3月1日改值,舊幣一萬元折合為新幣一元。下摘自路透社《人民幣匯率的前世今生》⑤(簡稱《人民幣》)中相關文字。

1955年3月1日,中國人民銀行發行了第二套人民幣,新人民幣按照折合比率1∶10000兌換舊人民幣。[按:文末附注“以上信息來自政府公開資料”,整理者曲偉治,審校者張喜良。]

父親也回憶,大概在1954或1955年購買并捐獻《云山墨戲圖》。綜合《還諸人民》言及其他情況,比如1956年葉恭綽致沈仲章函求示小米畫作圖片等⑥,我暫且假定,父親正式購買《云山墨戲圖》的日期,大概在1955年。

但是,父親到底哪一天親自去龔府,交錢取畫?仍待考證。

徐函還有線索。函首言:“我到京已十二日”。假設徐函寫于某月四日,抵京當在前一月下旬。函末預計:“九日回滬,大約十一日可到”。既知參照范圍,若有徐森玉入京時程表,應可算出該函年月。

然而,徐函僅為一個時間點,但屬后期。《還諸人民》尾注補充徐文堪語:“令尊有購畫捐獻的打算,可能較早(1952年左右),后經不少曲折,才得實現。”父親也多次言及,購買小米畫卷耗時費力。綜合起來可測,僅言“購”,時長跨越多年。

若言“捐”,日期有幾種算法。捐獻者沈仲章所憶是他交給鄭振鐸之日,是捐出的日期,聽來與購畫同一年,頂多年末轉入次年初。故宮博物院所載1958年,則為最后正式入藏之年,其前有關部門當已接受捐贈。而夠格讓故宮收藏,則需請多方鑒定,費些時日。再看文化部該年2月14日簽署褒獎狀,推測提議當在至少數月之前或更早。中央部門下達嘉獎,依常規一般得通過層層審批。考慮1957年正逢反右風浪,恐怕快不了(徐文堪也曾作類似估測)。如此,年份還需往前推。

圖2 楊松奎文內表8“1955年8月國家機關工作人員工資標準”

這么一算,似也迂回佐證上文對購畫年份之猜。

我認為,父親購贈《云山墨戲圖》全過程,當從鄭振鐸、徐森玉與沈仲章三人最初商議此事起算。而該圖離開父親之手后,各機構經手,還當有記錄可查。簡言之,對日程日期相關小題,眼下所知增進,但尚有不少環節待考。

小題之四:買畫價格大致不差

徐函寫道:“小米云山墨戲圖,大家均稱贊不置,價已講好,一萬五千元”。

圖3 沈仲章和邵嫣貞,1949年,估計攝于喜宴 金克木存照,金木嬰和金木秀提供

《還諸人民》未能確定價格,僅憑印象說:父親“曾提過‘兩萬’,但我不清楚他指哪種貨幣,也不知是否已經換算。”現在我認為,父親說的“兩萬”,應指1955年發行的第二套人民幣。

徐文堪預覽《還諸人民》初稿已附議,購價人民幣兩萬塊差不多。

這里有個差別:“兩萬”是父親所說概數,“一萬五”是徐函所記確價。

我的第一個想法,取徐函之價為準。

繼而又想,口頭“價已講好”,也未必不可再變。據父親回憶,購畫講價幾經反復。父親出手大方,但有時會在乎對方抬價的態度和出發點,不愿“助長”。何況,還有“參謀”們護著這筆沈氏捐款。前引徐文堪,也云“經不少曲折,才得實現”。

上文估測,徐函折射后期某時點,猜想“一萬五”當接近定價。但即便有了議定售價,父親上門取畫,還可能被賣方說服或自動加錢。依我熟悉的父親性情,他常會這么做。因而猜測,可能徐函所錄是曾議價,而付錢者沈仲章所憶,則為最終成交價。

另有一種可能:該畫凈價一萬五,但父親實際支出約兩萬,包含附帶開銷。比如,購入“搭配”物品,安排各種酬謝……這些都是沈仲章的慣舉。

還可能,徐與沈說的都是約數,實際價格在“兩萬”與“一萬五”中間。

兩個數字的差別還在合理范圍內,這個問題在我看來,算是基本解決了。

附釋相關二題:海外價和房價

先說折算海外售價。

《還諸人民》言及,龔氏遺孀告訴沈仲章,曾有人出價8萬美金求購小米畫卷,暗示買主在國外。起草時我已心存好奇,假如該畫真被賣到海外,折算成人民幣,賣主可得多少?起初不想扯開,可拙文發表后,又聞多人也道好奇。

上述討論可順便解答此題。已推測購畫日期不早于1955年3月人民幣改幣值,不晚于1958年2月褒獎狀簽署。據《人民幣》,“1955~1971人民幣對美元匯率一直是1美元折合2.4618元新人民幣”。依此計算,8萬美金大約20萬人民幣。國外國內差價,若比“二萬”,約為10∶1;若比“一萬五”,則為13∶1。

接到提醒,這是官價匯率,實際情況還有講究。我到此止步。

略談一個順帶想法:這么一算海內外差價,我更覺得父親取畫時,面對著反復表示舍不得“賤賣”先夫珍藏的龔老太太⑦,很可能會同意或主動加價。

再議折合當年房價。

《還諸人民》言及:“后來我家被占房屋難以歸還,父親晚年居不安寧,曾對家人‘發牢騷’:小米云山畫卷花了很大代價,要不可以在上海買兩棟房子,就不必麻煩國家落實政策了。”雖然聽父親說過幾次,但我并沒太上心,因此忐忑怕聽錯。而父親是說畫價本身,還是連帶一應花費,口述表達也有余地。

對于早年房價,在得知徐函所錄議價之前,已陸續傳來各種估算和實例,或直接來自相識親友,或輾轉來自陌生讀者。取兩例為代表(眾多評估不差上下)。

2017年春,徐文堪預覽《還諸人民》即附議:購畫價當年差不多可在滬置房兩所。

2017年秋,經濟學家仲大軍估計:上世紀50年代,在北京買一套房子,約需幾千元到上萬元。預覽本處草稿后補充:當年好的四合院300平方米約1萬元到2萬元。

我當然明白,房價問題沒那么簡單。

再說,捐了就是捐了。對父親的隨口“牢騷”,我家從來沒人當真。不可能當真的事,又何必當真?援引他人之議,只為求個大致概念,《還諸人民》所言不算太離譜。

二、新問淺思

讀徐函得知,父親沈仲章那次捐款總數“八萬”。去年年底,出于求個大致概念的心理,我竟犯傻冒,同時問了幾位友人:1950年代的8萬元,相當于現在多少錢?

相熟大多知我弱于此,笑話之余,并未棄之不理。熱情者從幾個視角,作了些初步探討。擇要簡介,借花獻佛。(預乞諒解:已被告誡難以算清,重申只求大致概念。)

視角之一:工資收入

各種相關資料和表格紛紛傳來,數據互可印證。下面僅選兩份,一份是全國機關干部概況綜觀,另一份是個別科技人員實例縮影。

第一份是楊松奎的《從供給制到職務等級工資制——新中國建立前后黨政人員收入分配制度的演變》⑧。該文列表介紹國家干部俸祿狀況,數據源自官方檔案。父親捐贈小米畫卷之時,正逢政府改制轉折。下摘該文一段,并附一張表格(圖2)。

1955年8月31日,國務院正式頒布了國家機關工作人員全部實行工資制和改行貨幣工資制的命令。其中明確說明:“……國務院決定自1955年7月份起,將現有的一部分工作人員所實行的包干制待遇一律改為工資制待遇, 以統一國家機關工作人員的待遇制度, 而利社會主義建設。”……據此,國務院又頒布了新的工資標準,不僅進一步提高了高級干部的工資標準, 而且將工資等級進一步增加到30個級別,最高工資560元, 最低工資18元……(見表8)

第二份是葛維亞的《建國初期的工資收入與消費》⑨。該文回溯一位科技人員從1956到2013年的薪酬遞進,所記年份、類別、級別、數目等具體仔細,均當事人第一手資料。可對照上文摘表相應部分,但需注意“高教”標級不等同于國家機關人員標級。

建國以來我工資收入的變化就是一個縮影,基本反映了我國科技人員的收入情況。我于1956年大學本科畢業,實習期工資為高教13級52.5元,半年后轉正為高教12級59.4元,1963年為高教11級65.5元,……1979年才升為高教10級74元,1990年為技術6級184元,……1993年工改為教高級1124元,……1995年11月退休金為教高級1434.元,……2013年工改退休金為教高級9015.69元。[按:鑒于本篇關注1950年代中段,對1960年代以后,僅摘關鍵變更,略示進階,其余以省略號代之。]

我仍不懂如何看待此題,請教了幾位長期研究國民生計的資深經濟學家。其中一位根據腦中積累數據,估測道:倘若對比工資收入,1950年代中期的8萬,相當于如今的五六百萬。(凡屬私下評議,不列姓名,文責由我自負。)

但是,他旋即警告:“不能那么比!”

視角之二:消費水準與購買能力

緊接著,這位資深經濟學家點撥:“算上房子。”

我詢問私房售價今昔對比,他回答:以房價計算,漲幅五六千倍到一萬倍。當年對8萬等于現在的5億到8億。(凡濃縮摘引多次答言,不加引號。)

關于生活必需品價格,多人提醒,計劃經濟在這方面必須“控制”。略去答言所附價目依據,僅錄分項數例小結:當年的8萬元,以糧食計算,按大米漲幅50倍,約合400萬元;按小麥漲幅15倍,約合120萬元。以豬肉為例,漲幅約30倍,約相當于今天的240萬元。(較早有一綜合性答言供參考:“以糧食肉蛋蔬菜相比,價格只漲了一百倍,8萬約800萬。”此處“只”字,相對語境中其他漲項。)

議及購買力,研究者舉親歷為證:“我在60年代文革時代,把家中存的銀元拿到銀行兌成人民幣,一銀元只換一元錢,可見人民幣的購買力有多強。”

預覽又言:“綜合計算,當年的8萬元至少可相當于今天1億元的購買力。”

其他視角:富裕比例與捐贈常情等

我自嘆外行,暫停算賬。小圈討論中還碰到不少問題,亦擇兩例。

問題例一:若僅比收入和購買力,依現今國情,一次出手五六百萬、800萬、1億、8億乃至更多些,不再稀罕。但不知在1950年代,能有幾人如此?

評議者提醒,需考慮一般收入者買房的普遍程度、生活必需以外的購買水準等參數,方有助今昔對比。

問題例二:1950年代,國內收藏業不活躍,政府是主要或唯一的買主。彼時言“捐獻”,來源大都為家中舊存,面臨棄之可惜、留之麻煩的尷尬局面,捐給博物館乃為得體出路。不知曾有幾人,為補國家之缺,特意出資購贈文物?

不止一人評議,還需考慮當年動員征捐形勢。

這類問題值得思考,但我不繼續了,還是轉回米友仁《云山墨戲圖》捐贈人。

三、隨感二議

父親沈仲章好善樂施,歷時數十年。其名雖未公開宣揚,卻于私下不脛而走,向來不乏求者、說者和引薦者。父親也自行訪察遭忽視處,出資出力,悉心保護扶植。父親對我明言,他以“雪中送炭”為重,待矚目者眾,便不必“錦上添花”。《還諸人民》所述父親為何起念購贈小米畫卷,可謂雪中送炭一例。

父親捐贈贊助不勝枚舉,對公家對私人均有。最近因偶然機會,發現一些書信紙片,分別錄有多項沈氏捐贈,文博之外,還有古琴界、民樂界、西樂理論界、美術界、幼教界、……而蹤跡未顯的更多。父親從不在意為己留跡,還常自請抹痕。若知別人有需,也會欣然冠以他人名義。《還諸人民》敘及沈仲章不要開會表彰等,也是他一貫作風。至于此例“八萬元”,只因托人代辦,涉及層次較高,徐森玉認真,留下了文字。而徐函所列,除了故宮收藏的兩幅藝術品,似還未見其他官方明確記載(聽說蘇州博物館有一條)。但是,這些皆非本節欲議,表過不提。

我自幼習慣以父親的情懷為常理,欣賞他散財助人。如今自省,以前我在很大程度上,只是小孩和書生的不諳俗務,不懂家政艱難,恐怕難避輕松唱高調之嫌。其實,我離真正了解父親的境界,距離尚遠。

隨著整理父親遺留資料,我也在試圖感悟。行文至此,想到(談不上“悟”)相關捐贈的兩個方面。

一個方面:有關慈善業。

我覺得,假若用現今對“慈善家”的概念,去想象定義沈仲章,不一定合適。此題多層次,不易說清,先提極小一點,以利再思。

父親可謂不吝錢財,但天性卻珍惜物資。

我家并非富豪,父母從不揮霍,日常生活省吃儉用。文革前我家家境當算不錯,可我記得,只有不小心打破一只舊碗,母親才肯添置一只新碗。

依我理解,關鍵是父親總把別人和國家之需,放在自己和自家之前。

言及“自己”和“自家”,使我聯想到—

另一個方面:有關家庭(說到底是配偶)支持。

徐函函末附言:“夫人邵嫣貞均此請安”,可測母親知情。我長大后,也多次聽父母聊及捐贈小米畫卷之事。

我認為,父親單身時,一切“自己”作主;而成家后,按社會通則,家中資產便屬夫妻共有,“自家”不再僅僅是沈仲章一人。因而,母親的通情達理,實為難能可貴。

母親邵嫣貞接受西方醫學教育,原是薪俸優厚的職業婦女。母親婚前,擔任一家醫院的護理主任多年,除了醫護業務,也掌管全院護理方面財政預算。我陪母親與舊識重聚,常聞原屬下、同院醫生或隔院同行稱道,邵嫣貞辦事有條不紊。

我兄長出生后,患病常送急診。母親自慮請假多,很難再為手下⑩做表率,不得不辭職居家。她作為放棄經濟獨立的家庭主婦,既需支持丈夫的活動和工作,也有責維護全家生計和后代利益。母親自然明白,父親散資于外,對家人意味著什么。

我也曾聞母親“規勸”父親“想想自己”,重點還是擔心父親的體健。母親說管說,實際上卻始終依順配偶意愿,費心操勞,調節家用,乃至貼進婚前自蓄,以襄沈仲章豪爽行事。

父親也常自嘲“漏財手”,有了家室才成“有錢人”。

我過去不太懂事,光欽佩父親的無私助人,卻沒體會母親的克己相夫。近年來才逐步意識到,父親自愿棄名棄利,母親甘心伴隨,既無從得名,亦盡失己利。為妻者能幾十年如一日這么做,非常不容易。

母親與父親一樣,不愛訴苦 。父親為自家留下的錢財不多,而國內生活費用卻似幾何級數般的飛漲…… 我也不善訴說這些事,況且數言難盡(圖3) 。

父親逝世已逾30年,受他相助者不少也已去了天國。可是,近年來我與一些世交續聯,仍然常聞贊揚沈仲章之辭,令我十分感動感激。然而,我不清楚有多少人,會想到在沈仲章背后,有個任勞任怨的夫人邵嫣貞?

(補記:熱心者主動代為詢問摘函內受惠機構,新近傳語:故宮博物院和蘇州博物館二處館內鳴謝皆列有沈仲章。特在此感謝二機構,并感謝代查者和諸多有助本文之人。)

注釋:

①徐森玉致沈仲章函大都毛筆書寫,套于傳統長信封內。十多年前見此鋼筆函,僅讀抬頭“仲章同志”,沒想到出自徐森玉這筆,暫歸待辨類。直到最近,才“重新發現”。徐函識讀承徐文堪、夏劍欽、耦園等多人協助校勘,特此鳴謝。

②徐函首頁余部有關張明善和幾份珍貴碑帖,留歸第四組“涉及人物”探討。摘函中(2)(3)和(1)內余款處置,探討皆容緩。又,“均稱贊”的“大家”包括徐森玉和京滬書畫文博界老前輩。徐森玉在沈仲章取得畫卷后,第一個過目。父親印象很深,徐森玉當即肯定是真跡,贊語連聲。

③有個新猜測:也許龔家認為,張明善是代表賣方的,而徐森玉則代表沈仲章。此猜聽來有道理。據我聽父親口氣,張是他所托之人,與龔氏也有舊交,受雙方信任。

④父親與張明善交往另有不少可說,比如三門峽工程發現古墓和1980年代修葺劉半農墓碑等。

⑤引自:https://www.reuters.com/article/idCNnCN0983257201 00414,網刊日期2010年4月14日;2017年12月15日瀏覽。

⑥葉恭綽1956年12月致函沈仲章,內云“聞年前得小米……未知可得圖片一觀否?”

⑦摘《還諸人民》:“父親取畫時,龔老太太反復講,賣小米名畫實在出于不得已。”

⑧載《歷史研究》2007年第4期,第111-191頁。摘文內粗體為筆者所加,下同。

⑨引自中國科學網http://blog.sciencenet.cn/blog-1352130-1037738.html,2017年3月6日更新;2017年12月18日瀏覽。

⑩聽母親前同事說,母親手下曾有一百多人。