管窺“互聯網+”時代的日本科幻

孟慶樞

題記

我們在“互聯網+”時代管窺日本科幻。當今時代對“人”的深層關心,人與宇宙的關系引發人們更開闊的思考,促使我們重新闡釋“何為文學”。當今包括日本科幻在內的科幻文學的勃興,恰是深入思索這一問題的切入點。本文以人的生命意識、求新意識、對立統一意識、回歸意識為出發點管窺日本當代科幻的發展。

當前時代被稱作“互聯網+”時代,科學與技術的迅猛發展既是人類的創造物,又改變著人類生活的各個方面。許多新的文化現象也應運而生。我們就是在這一時間點研究日本科幻的。近年來,科幻(Science Fiction,SF)在國際上再顯興隆,成為一道亮麗的文化風景線。近年日本科幻也重新迎來勃興,它不是孤立的,而是帶有全球性文化轉型特點的文化現象。對于浩如煙海的日本科幻進行全面探討絕非易事,但是只抓住只鱗片爪說東道西難免南轅北轍。為此,在借鑒日本科幻研究者成果的基礎上,管窺幾

個重要方面是一個較好的選擇。多年以來,在科幻翻譯、研究、教學中一直縈繞于頭腦的是何為“科幻”?它讓人越來越困惑。科幻產生至今的二百年來,對其各種界定見仁見智,但是近年越發覺得需要改變思路,應從文學本身的變化來探討科幻。日本著名科幻理論家巽孝之不把科幻當作一種獨立的文體來思考,而是把它置于與時俱進的文化發展中來考察它的特性,這是中鵠之見,正是由于科學技術的發展,才催生了科幻。19世紀產生的“文學”理念已經不適應時代的要求。在走向“綜合”“跨學科”的時代,在“互聯網+”的時代,既有的觀念必然要被改造顛覆,要求推陳出新。綜觀多方論述,對人的更深探討與關心,是體現在各領域的問題意識焦點。人是符號動物,人類的核心具有生命意識、求新意識、對立統一意識、回歸意識。體現這些最根本的情愫,過去的文藝、文學載體做了很大貢獻,但是隨著人自身認識的深入,人們在科幻中找到了更有效的表現。任何文化產品首先是人自身需求之產物。

日本科幻對日本文壇的沖擊與其豐富性

日本科幻作家的成名作往往被稱作“現代派作品”或“后現代派作品”,在“純文學”中占據跨界的地位。日本當代科幻文學又和多種文化形式兼容,與相關的許多體裁結合,形成一種“大科幻文學”或“泛科幻文化”的格局。這一現象應答了全球范圍的文學走向文化、單一學科走向科際整合的趨勢。與日本當代科幻文學文本相對應和聯系的,主要是動漫(漫畫與動畫)、造型、影視、網絡、游戲等文化形式,在媒體和信息技術的支持下,形成全產業鏈結構。這種文學邊界模糊現象的出現恰恰顯示了文學發展中的元初狀態,實際上,文學本身就是多元因素相互作用的符號結構場域。

從文化符號學看,包括我們“人”在內,每一個元素都生生不息地在一個動態的復雜結構場域里共生。隨著時代的變化,文化場域也必然不斷演變。日本科幻對日本文壇的挑戰也好,豐富也好,都是“文學”本身變化的明證。對“人”的深度思考,直達符號結構的重新組合,科幻就反映了各種變化。

我們不妨以安部公房(1924—1993)和小松左京(1931—2011)來論述。安部公房在“純文學”界被視為“第二戰后派”作家、現代派作家,但是任何日本科幻史論都把他置于重要位置。安部公房的科幻作品揭示了現代人的生存困惑,文本中的“封閉空間”“流動變形之物”“荒漠”成為現實的意象,充溢著無家可歸與孤獨彷徨等苦惱。安部公房獨特的生活經歷,造就了他富有特色的生命意識,他在中國東北度過了童年,并在1945年見證了日本投降,而隨著父親的去世,更使安部公房的少年時代貧困交加。安部公房稱自己是沒有故鄉的人。在這期間他廣泛閱讀了西方存在主義哲學著作和現代主義文學作品,為以后創作科幻文學奠定了基礎。安部公房的科幻作品在架構未來世界中和威爾斯相通,個體在“不可思議的力量面前無能為力,從而反映出資本主義制度下的異化現象”。這恰恰反映了所謂“現代派”“荒誕派”與科幻是很容易接通的,它們之間并沒有難以逾越的障礙,或者反過來說,“現代派”“荒誕派”作品也往往有科幻的清晰面影。安部公房的科幻創作走出了一條新路。他的《第四季冰期》剔除了部分日本科幻小說荒唐無稽的基調。在另一篇描寫未來世界的小說《鉛彈》中,他在對人類命運的思考上更為深邃。他的幾部代表作在我國學術界論述很多,這里不再重復。

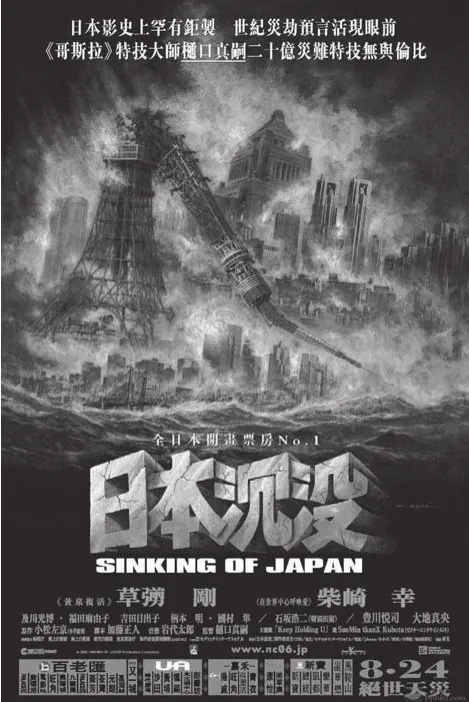

圖1 電影《日本沉沒》海報,由小松左京同名小說改編

小松左京是我國讀者熟知的日本科幻經典作家,他也同樣被純文學界與科幻界同等重視。小松左京代表作《日本沉沒》中凸顯了對“人”的深入思考。這部小說在1973年以400萬部的超高銷量在日本科幻史上創造了驚人的紀錄,奠定了他在日本科幻界的地位。《日本沉沒》以地殼運動導致日本沉沒為背景,大膽暴露了社會黑暗面,同時注重描摹人物內心世界,表現了在災難面前上至政府官員,下至平民百姓的眾生相。《日本沉沒》帶動日本科幻小說的巨大變化,在科幻中蘊含了深刻的哲思構想,原本的“Science Fiction”變為“Speculative Fiction”(思考實驗小說)。小松左京的作品,更深層的目的是反思日本社會的發展模式,一個民族只有以傳統文化與世界對話才能發展自身,失去自己的文化就意味著喪失了生存的根基,小松左京對此痛心疾首,他認為具有悠久歷史傳統的日本“災難文化”已經淪落,一旦遇到自然災難,人們只知道自顧,如果完全沒有如何將身邊的災難隱患消滅在萌芽中的相應意識和方法,就是民族的悲劇。

對“人”的更深層思考也同樣離不開歷史,小松左京的科幻短篇《征兵令》,凸顯了戰爭的威脅。男主人公的父親出身行伍,在他因病住院的時候,正值征兵令紛紛下達之際。一開始男主人公和朋友們以為是無聊的惡作劇,可是,“陣亡通知書”接踵而至,全國陷入了驚恐和動蕩。這時主人公意識到,這一現象是他的父親以強大的“念力”進行操縱的結果,每當他處于無意識的迷亂狀態時,戰爭就會持續不斷。主人公想盡一切辦法也制止不了父親,世界也因此走向毀滅。這部作品揭示了當今的危險和每個人息息相關,人的現實選擇決定了未來的走向。《和平的大地》和《日本阿帕奇族》這兩部小說表面上架空歷史,其實是以歷史經驗進行現實反思。日本科幻批評家小池山野認為,在整個日本科幻界都模仿英美科幻的時候,“小松左京在他的小說世界里把一種放大的科幻世界觀應用于社會政治客體,討論范圍涉及民主、社會主義等視域。因此小松左京的作品以非常靈活的方式介入各種觀點,說明20世紀60年代出現的許多實際主題。多維世界、宇宙時間概念或時間機器——所有這些傳統的東西都可以成為小松左京的小說哲學客體。小松左京的世界向各個方向擴展,第一次表現出日本科幻小說的綜合形象。”

求新:日本科幻的驅動力

“求新”是人類的本性,最能表現這一本能的文學藝術或許在當前非科幻莫屬了。求新也是日本科幻的驅動力。與小松左京和筒井康隆合稱為日本三大科幻天王的星新一,留下了一千余篇“掌小說”。不僅對日本科幻做出了巨大貢獻,而且對我國也產生了一定影響。他的作品題材廣泛,從克隆人、未來世界、星際戰爭、時空穿越,到政壇丑聞、生活哲理、人性陰暗面,均有涉獵。星新一作品的構思“求新”特色突出,恰恰體現了人的精神本質。20世紀80年代初,筆者首次將星新一科幻作品譯介到中國,出版了他的科幻超短篇選——《保您滿意》。我們非常幸運地得到了作者本人的大力支持與關照。在來往的書信和請他寫序時,他對自己作品的看法和筆者有很大的不同。在筆者看來,星新一的許多篇章對社會的批判性很強,即“思想性”很突出。但是,作家本人強調的是滿足讀者內心的不斷增加的新需求,今天看來,他的成功恰恰是“求新”。雖然“掌小說”不是他的首創,至少川端康成就寫有一百多篇,但是與科幻結合寫出一千余篇,星新一完成了這一壯舉。

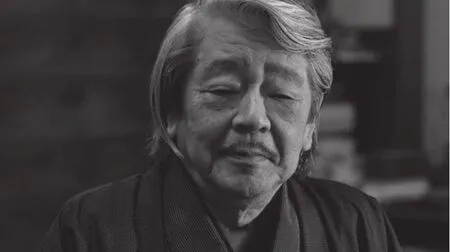

另一位作家筒井康隆在這方面也很有代表性。當年他在做“芥川獎”評委時,女作家楊逸的《朦朧的早晨》并不十分出色,甚至連日語也有些蹩腳。他卻逆向思維地表示,這倒可以給沉寂的日本文壇一點“新”東西。2013年他在《朝日新聞》上連載新作《圣痕》,描寫了因為美貌被割掉性器的少年葉月貴夫面對周圍人的情欲不為所動,最后達圣。不久在新潮社推出該作的單行本,筒井康隆應邀在神戶的家里,與翻譯家、文學評論家大森望對談時就此作品說道:“不寫點新鮮的玩意兒自己會覺得無趣,我就是想寫出點讓人們大吃一驚的東西來。”類似的“讓人們大吃一驚”的作品在筒井康隆那里不在少數。在他早期的短篇小說《裸露》中,美麗的麻紀與“小手”展開徒勞的斗爭,而《救命》中飛行員和好奇心進行生死博弈,“小手”和好奇心都是主人公潛意識中的假想敵,在這些拉鋸戰中表現的是人不可抑制的欲望最終將無情地傷害人自身。筒井康隆用這兩個充滿超現實符號的虛構故事,批判了各種人們內心欲望泛濫時的丑態。

圖2 筒井康隆

《邪惡的視線》是筒井康隆以人體超能力為題材創作的科幻。小說人物不多,主要是七瀨,這是一個有感心術和意念超能力的年輕女性(她的弟弟也是如此)。還有另一個叫西尾的男性,他具有透視的超能力,但是他利用這一點,內心充滿邪惡,性格也變得丑惡不堪。小說圍繞酒店女招待茂美尋找丟失的鉆戒為線索展開情節。西尾利用透視力鎖定彌榮為嫌疑人,并且逼迫、威脅、侮辱和奸污了她,仗義的七瀨感知到這一切,巧設圈套,讓一名保安亨利迫使他就范,同時七瀨靠意念讓西尾自殺。不長的文本,情節起伏,包袱不斷,不同的超能力在角逐,結局是讓從善的超能力者取勝(盡管從邏輯上說也有可推敲之處)。這篇科幻以人體超能力這一吸引人的話題構建了科幻作品,這在當時還是相當新穎的,顯示了筒井康隆在創作中求新的風格。

相對來說,他最近推出的小說《單子的世界》,則代表了他對歷史的總結性反思。這部作品貌似一部推理小說,以一起懸案開篇:河灘上發現了女人的一只斷臂,鑒定科的老警察堤預感到這只是一個開始,并提醒來到現場的上代真一警部。這時傳來了新的消息:在附近的公園里發現了一條腿。鏡頭一轉,在面包店打工的美術大學生倉見和堀要出國旅游,找了朋友栗本健人來代班。讓店主夫婦雅彥和佳奈吃驚的是,栗本做出了和河灘斷臂一模一樣的長面包。面包店的常客、美術大學結野教授對斷臂形面包發生興趣,將其買走并在報紙上做了介紹。越來越多的客人來到店里,要買斷臂形面包,看到商機的佳奈勸丈夫讓栗本做更多的斷臂形面包。雅彥以不吉利為由,一開始堅決反對,但最終沒拗過妻子。斷臂形面包的大賣讓從旅途歸來的倉見和堀丟掉了工作,便匿名向警方舉報了面包店。同一天,栗本辭職并留下了一個腿形面包,形狀和公園的那條腿一模一樣。上代警部接到舉報后來面包店調查,碰上了結野教授。結野眼神游移不定。雅彥發現這和栗本烤斷臂形面包時的眼神完全一樣。結野教授出了面包店之后走向公園,坐在長凳上,說出了路過的主婦、大學生、務工者等人的姓名、身份和心思等。眾人目瞪口呆,驚為神明。“教授”也承認自己并非結野本人,而只是附在了他身上的“神”。第二天來公園見證神跡的超過了五十人,第三天更是如“教授”預言的那樣,達到了三百八十人,包括媒體和警察。其中一個戴墨鏡的男子想利用“教授”發橫財,被看穿其意圖的“教授”彈了一下額頭,當即昏迷,而“教授”也因“傷害罪”被警方帶走。

對“教授”的審判在大法庭進行。遵照“教授”的意愿,法庭稱其為“GOD”。GOD稱自己是超神的存在,在單子構成的既定的無限宇宙中無時無處不在,通曉人類的各種語言,隨后精確地預言了四十二秒后法庭上發生的事情和遠在中東的自殺式爆炸襲擊。最終GOD雖被判三年有期徒刑,緩期兩年執行,但征服了法庭上幾乎所有人的心。GOD選擇在一檔名為《對話GOD》的直播節目中接受觀眾代表的提問,提問內容涉及GOD與人類的區別、GOD的智慧與人的智慧的關系、單子有無變化的可能性等。GOD指出自己就是宇宙的意志,人類滅絕的命運不可改變,肯定了多元宇宙、平行世界等存在的可能性。審判結束18天后,上代去了GOD的公寓。GOD說,不同的世界之間存在重合的可能性,從而引發對稱性自發破缺。在另一個世界中,雅彥殺了在他面包店打工的情人關早智子,并將其拋尸,其中拋尸的兩個地點即河灘和公園,與這個世界的時間和空間發生重合,造成對稱性自發破缺,所幸的是關早智子在這個世界中并不存在。為了將破缺的影響降到最低,避免引發社會性恐慌和全球規模的破壞,GOD來到這個世界進行修補作業。GOD說這種修補基于精確的邏輯運算,為此必須精通“神之數學”,并將寫有算式的上百張復印紙給了上代。GOD離開的時刻到來了,但關于GOD存在的理由這個問題,還沒有一個合理的解釋。GOD回答說是因為愛,是為了愛自己創造的所有東西。離開之前,GOD抹除了關于自己的所有記憶,人們的生活又回到了平凡的日常狀態,這種平凡中處處洋溢著美,也許這就是GOD說的“一切都是美”。

人在矛盾對立統一中生存:科學技術是把雙刃劍

人本身就是多味雜陳。如今人們越來越認識到科學技術的發展是雙刃劍,它可以給人們帶來福祉,當然,也不可忽視它所潛伏的災難。在矛盾對立中前行,是人類的命運,也是科幻永恒的主題。當今,圍繞高科技與人類命運是人們關注的焦點。在日本當代科幻中圍繞人與AI、宇宙的關系的思考為我們提供了有益的借鑒。在AI題材的科幻作品里,不同作家(有時同一作家也有不同構思的作品)筆下色彩紛呈。作為現任日本SF作家俱樂部會長的藤井太洋(1971— ),其本人就是IT專家,2017年他出版的《公正的戰斗規范》收有他在《科幻》雜志發表的五篇代表作品。可以說,這是AI題材不可或缺的重要選集。說起特點,評論家大野萬紀在《解說》中如是說:“假如在科幻里讀AI的話,有特異功能的電腦具有意識,欲凌駕于人類之上,世界發生巨變的情景不禁會浮現出來。但是藤井本書所寫與此有些不同。這里沒有與現在隔斷的超技術,而是當今的某一技術在循序漸進,會讓你看到怎樣一個世界(當然,因為是科幻必然要夸張,這在作者筆下也是有的,他把它稱作看不見的‘特異’)。但是他不是超天才,而是與普普通通的人都有關聯。作者就像在鍵盤操作一樣對現實注以科幻想象力,在你面前展現出具體的幻想。這里既有軟件工程的未來展示,也有實實在在的技術人員的姿態。”

科幻作家小川一水的科幻作品中的AI題材之作很突出。最近他的長篇《時砂之王》已在我國出版。他馳騁的想象力,構思出在未來的星際飛行時代,AI的宇宙飛船個體在過一種“慢生活”(《星際飛船慢生活》)。在《活出自我》中,利用高科技,“我”真的有了分身。“我”作為一名女性,在車禍后不得不變成一個“無線控制的機器人”,同時又有一個能照顧這個分身的“我”。在《免費的早餐》里,因意外事故而被外星人改造成這一星球的“文明”,他們棄絕了昔日地球人的食、色、求知等欲望……人類想象的空間是無限的,人類既生存于當下的物質(物理真實的)世界,同時又存在于虛擬世界,這一感受會越來越強烈,它也是科幻表現的重要方面。

圖3 《時砂之王》(四川科學技術出版社,2018年6月)

科幻宿將崛晃寫有多篇AI題材的作品,短小雋永,讀后讓人心馳神往。林讓治、福田和代、牧野信、高井修、高野史緒等作家的作品用不同結構講了人與AI、與宇宙的科幻故事,這些作品很有借鑒之處。

上田早夕里的《夢幻葦笛》是榮登日本2016年度科幻榜首的作品,同名篇首講述了在未來的某一時刻,日本各地街頭巷尾出現了一種沒有眼睛、鼻子、嘴,頭上垂下幾十根天線似的觸手的奇異生物,被人稱作“意索”,它們通體乳白,在大街上演奏出不可思議的美妙音樂。雖然聽者不明其內涵,但都對其著迷,這種樂音直透心脾,好像能把人的精神攫取去一樣。主人公“我”感到意索的音樂在破壞人的本能、奪去人的自由意志。雖然“我”勸導人們不要接受這種音樂,但人們仍然對奇異生物的音樂趨之若鶩。不久,人類社會爆發流行性咽喉癌,一個女歌手響子也因患病而做了手術。響子迷戀上音樂人菅野。“我”發現她退出歌壇,無限惆悵,后來“我”在菅野家找到了響子,響子讓“我”目睹了菅野由人變為意索的過程。對此,響子認為意索是最理想的音樂大師。“我”開始報復“意索”,用斧子砍去它們的頭,但音樂照樣噴涌而出。最終“我”陷入了精神的絕境。難道人會如同古代傳說中描述的那樣,原本就是一枝蘆葦嗎?另一篇小說《完美腦髓》的舞臺設定在島國日本,海岸已被像怪物一樣的海蛆占領,社會上有兩種生命體——“普通生物人”被叫做鈉都烏拉,合成人類被稱為“希姆”。主人公“我”是一個合成人警官,“我”希望自己有十個人腦,從而具有完美腦髓。經過一番波折,“我”終于成為有十個人腦的希姆,但不同的人腦機制互相糾葛,“我”仍然只是一個無法同普通生物人相提并論的人。上田早夕里的作品涉及人類文化學、民俗學,又和當代前沿的腦科學有密切關系,她的科幻反映的是人的生命本質和人的進化方式的問題。這些疑問一直與人類社會發展相伴相生,是確定人的生命價值的前提,如果從音樂靈性的角度看,意索更有資格取代自然人類,或者如果能將十個大腦融合,在智能上超過其他人,似乎是進化的方向,但是這些假設是否合理?而所謂的“合理”到底是什么?上田早夕里的短篇之中蘊含的問題意識值得深思。

科幻與人類“回歸意識”

人類有不容忽視的“回歸意識”,筆者在多篇論文中談過,這里不想贅述,只是強調人從“自然人”走向“文化人”(形而上地確定一個元點),從此在“文明”的大路上向前疾奔,而且隨著科學技術的發展而加速。可是,人的本能卻總是眷戀著人類的心靈故鄉,正如亞當、夏娃被驅逐出伊甸園以后總是留戀故鄉一樣,人類的思想深處離不開人初始的“元點”。也許正是這種本能,才能使人成為“人”,人和自己的歷史、過去的精神家園保持著一種“臍連”。在日本文壇中,許多作家的作品寫人類的回歸意識比較突出,如川端康成。而在當前科幻作品里的“回歸意識”也是一個不容忽視的重要方面。著名作家津原泰水(1964— )的作品雖然像萬花筒一樣多彩,難以專注某一方面談其特色,但是文本體現的對人類歷史的追思綿綿不絕。他的作品每每成為暢銷書,我們對此還要深入研究,不必匆忙作出結論。

梶尾真治(1947— )是科幻老將,他的作品富有哲理性,所體現的人類回歸意識值得關注,其中一些作品可以說是“文化鄉愁科幻”。梶尾真治的《阿椿,跳過時間的墻》寫了在一個叫“百椿庵”的古老的宅院中,有一間150多年歷史的老屋,傳說經常有年輕美貌的女幽靈出現。男主人公是一位年輕的科幻作家,他無意中發現房間里的一個奇怪的棒形裝置,竟然能讓他進行時空遷越,并與一位叫做“阿椿”的美少女意外相逢。阿椿是江戶末期的女孩子,她的思維和生活習慣處于那個時代的模式中。作家與阿椿交往并在不同的世界中穿越。這部小說展示的平行空間不僅成為人物活動的舞臺,而且體現出文化交流所帶來的沖擊和影響,男主人公和阿椿成為兩種文化的載體,他們的交往成為文化的碰撞。而作品中那間150年的老屋則顯示了現代人對歷史文化的追溯和眷戀,老屋本身暗喻母體或子宮,阿椿的出現標志著現代人精神與往昔的“臍連”。

高速發展的社會容易使人的存在感降低,內心感到不安和壓抑,如何在這樣的境遇下重新獲得尊嚴和自信,梶尾真治的作品《魂牽夢繞的愛瑪儂》進行了探索。主人公“我”在一次失戀后登上游輪開始旅行,在返回的途中,“我”遇見了一個美麗的少女愛瑪儂,通過一次次交談他們逐漸熟識起來。為了避免同船男人的騷擾,愛瑪儂讓“我”假扮她的丈夫。后來,愛瑪儂訴說了許多久遠的往事,使“我”感到驚詫的是愛瑪儂告訴“我”她的實際年齡只有17歲,但是她卻擁有30億年的記憶,最久遠的部分是作為原生生物的記憶。一個人會不斷繼承上一代人中的個體的所有記憶,然后將這樣的個體記憶不斷疊加。愛瑪儂認為這是一種發生在她們家族的遺傳性疾病,因為某種顯性異常基因而導致類似的遺傳,在不斷累加的記憶的重負下,她已經有些無力承擔了。“我”卻告訴愛瑪儂這是她作為“地球上生物進化的活證人”的使命,是人類進化到靈體狀態的催化劑,當進化的極限發生,人便會從肉體解脫變成意識的集合體,成為神一樣的存在。“我”和愛瑪儂的討論在醉意中結束,當“我”再次醒來時,發現愛瑪儂已經走了。13年過去了,“我”在出差的旅途中再次與“愛瑪儂”相遇了,“我”一眼認出了眼前的成熟婦人正是當年的美少女,但愛瑪儂卻不認得“我”。出乎“我”意料的是,婦人的女兒卻說出了當年相遇的場景,原來這個才8歲的小女孩已經繼承了母親的“記憶種子”,并告訴“我”因為當年的討論她開始重新思考自己的使命,把自己當作人類及所有生命“回憶”的具象化存在,“我”也不再苛求與愛瑪儂未果的戀情。望著愛瑪儂的背影陷入了沉思,“我”終于明白了一個小時或是幾十年對于“回憶”而言,都只是一剎那。梶尾真治筆下的愛瑪儂和阿椿一樣,都是非自然人的類人,但與阿椿不同的是,愛瑪儂不再體現文化的鄉愁,而是在融合地球生命史的基礎上,展現人在其中的位置和意義。對于30億年的生命演進歷程,人的存在微不足道,但是作為這壯麗的生命之歌的一個音符,人的獨特性哪怕是一剎那也有其價值。

圖4 漫畫《回憶愛瑪儂》,鶴田謙二根據梶尾真治的小說《魂牽夢繞的愛瑪儂》改編

與梶尾真治的創作可以媲美的,是日本著名科幻作家高野史緒,她近年來的代表作《音樂·機械姬》也彈奏出一曲生動的生命樂章。在故事中,以歐洲波瀾壯闊又動蕩不安的1870年為敘述起點。在這一年,維也納音樂家之間秘密流行一種能帶來音樂快感的毒品“魔笛”,它最大的特點是能把聽覺刺激轉換成快感,并且提升為一種至上的幸福感,盡管它只對音樂有巨大的效果,但服用者會覺得音樂如天降般美妙,其快感比性高潮的快感還要大好幾倍。然而,長期服用“魔笛”將造成嚴重的感覺統合失調,最終成為一個廢人。德意志聯邦的貝魯斯泰因公爵發現“魔笛”的功效和7年前普魯士軍隊秘密開發的鎮痛劑毒品“伊斯拉菲爾”相似。當年“伊斯拉菲爾”就是因為有和“魔笛”一樣的副作用而被禁止使用。貝魯斯泰因公爵踏上了追查“魔笛”的旅程。與此同時,維也納愛樂樂團的指揮弗蘭茨,正因為自己無法完全駕馭樂團獲得完美的音樂而苦惱,他一心致力于實現音樂理想,在經紀人圣托盧克斯的蠱惑下,成了“音樂·機械姬”公司俱樂部“世外桃源”的一名DJ。在這家俱樂部能聽到優美的音樂,聽眾如醉如癡,卻看不到演奏的樂團。在追蹤“魔笛”的過程中,貝魯斯泰因公爵追尋到了“音樂·機械姬”,他和弗蘭茨一起深入魔穴,發現圣托盧克斯等人開發的“機械姬”系統并非他們自己說的只是“把心中描繪的音樂,比樂團更忠實再現”的錄音系統,他們的音樂記錄裝置使用的不是機器,而是人。讓擔當“記錄”的人服用“魔笛”,通過“魔笛”壓榨其音樂才能,直到成為廢人被遺棄。這次圣托盧克斯要用的記錄者是被貝魯斯泰因公爵和弗蘭茨奉為完美的音樂精靈的瑪麗亞。為拯救瑪麗亞,阻止“機械姬”的運作,貝魯斯泰因公爵和弗蘭茨必須與圣托盧克斯戰斗到底。她的音樂科幻短篇《雛菊》等也是處于同一坐標之作。

在這一方面,立原透耶另辟蹊徑。她的成名作——長篇科幻《無風的祭禮》塑造了一個與人類世界平行的異域空間,從神的出現到智能人類的誕生的情節可以看作對古老民族神話傳說的改造,以此書寫一個有回歸意識的現代新神話。

結語

通過簡要論述日本當代科幻文學的特點,我們可以從中看出其值得思考的問題意識,足資中國科幻文學借鑒。

其一,從日本當代科幻文學的基本態勢看,完全體現了文學自身的狀態特征,文學文本和其他文化形式有機地融合交流,形成“大文學”的場域,從日本當代科幻文學既可窺見回到文學元點的線索,又可找到文學發展規律的佐證。可以說,文學經典來自于特定時代對以往文本和文化形式的改造和闡發,因此科幻文學的進步必須實現“大科幻文化”的建設,形成“科幻產業鏈”形態,即圍繞品牌科幻形象,將科幻文學創作出版、理論研究、動漫造型、影視藝術、網絡資源、電子游戲,以及所有相關衍生產品開發等緊密結合,這樣才能將中國科幻做大做強,為有中國特色的科幻文學發展奠定物質基礎,提供理論支撐與精神動力。

其二,研究日本當代科幻文學必須把它置于世界文化文學發展的大背景中來動態把握,比如,歐美20世紀70年代開始,新的科幻文學動向和科幻電影興起,著名的《星球大戰》《E.T.外星人》等好萊塢大作的熱潮席卷世界,日本科幻作品也從翻譯介紹到仿制起步。日本科幻作家和批評家在發展中認識到,不能追逐歐美科幻文學,必須走自己的道路,應該探索出一條有日本特色的科幻之路。毋庸諱言,日本自近代以來一直有“脫亞入歐”的口號,但文化實踐的結果證明,只有以本民族文化與世界文化形成平等對話,才能促進自身的發展,反之將失去民族立足之根,日本當代科幻文學走過的路和將來的發展仍然與這一問題密切攸關。

其三,同時應該注意到,新不等于好。科幻文學在歷史經驗和未來意識的交互中生成自身。一方面,科幻與未來如影隨形。但是,未來不是既成之物,是人類對現實的闡發與改造。一些科幻作家所描寫的未來首先是自己心中存在之物。另一方面,科幻文學從根本上看是歷史敘事的隱喻,它以科學理性為創作思想,以科學發明為核心符號,目的在于重塑社會道德和矯正發展方向,傳承情感體驗并建構精神有機體。科幻文學的人文性幻想和科學性幻想不能分開,但前者是更明晰的科幻文學特質。以此為標準衡量日本當代科幻文學可以發現,其創造的新作品、新形式、新思維,形成了一個完整的符號系統,優點與缺陷并存——既有大膽的求新意識,也有對以往文本的復制、消費,形成模式化的“批量生產”,也有的作品存在色情、暴力、低俗,引發了不良后果,甚至造成惡劣影響。因此,在中國科幻文學發展進程中,必須在培養接受者尤其是青少年想象力上,認真負責,想象力的標準與判斷是時代的新課題,要正面引導,弘揚中華民族文化精髓,汲取一切國外優秀文化成果,提倡現代科學意識,鼓勵大膽質疑和分析,避免消極影響。

綜上所述,文學與文化觀念的顛覆和翻轉,標志著社會的急劇變化發展,對科幻文學的新認識既是社會發展的結果,又反過來推動思想與社會前進。當代中國科學技術的振興和生活方式的變化帶來新的精神需求,實現從文化大國到強國的轉化勢在必行。因此,包括科幻文學在內的文化形態必須適應社會發展的新變化,構建科幻文學和其衍生形態以形成新的文化場域,為中國文化戰略的展開和民族軟實力的提升做出貢獻。