犍陀羅、秣菟羅佛教造像藝術對曇曜五窟的影響

靳 瑋

(大同市華遠國際旅行社,山西 大同 037006)

一、佛像的產生及東傳

公元1世紀末,融合希臘-印度傳統的佛教造像藝術在貴霜帝國的首都犍陀羅地區產生。幾乎同時更接近印度半島中心腹地的副經濟中心秣菟羅地區,受到當地印度教影響,吸收達羅毗荼的土著、耆那教及薄伽梵派的造像風格,創造出具有鮮明印度文化特色的佛教造像。供養者和工匠們一改早期佛教不贊成偶像崇拜的儀軌,不再拘泥只雕刻佛座、佛發、佛足和菩提樹來引申表現佛或佛說法的場景,而是以人為模本,創造出實實在在兼具神的特質的佛的具體形象。這時,距離佛教創始人釋迦牟尼入滅已經有600多年,佛應該是什么樣子,并無具體的標準。佛像,必然也只能以當時當地政治經濟、生活方式為基礎,依主流社會的審美情趣和美學追求為模本進行創造,形成了鮮明的地域和歷史特征。沒有證據表明兩種雕塑藝術風格相互間有深入地影響與控制,它們基本上依自身序列獨立發展,在公元3-6世紀走向成熟。

孔雀王朝阿育王及貴霜王朝迦膩色伽崇信佛教,其時帝國疆域均覆蓋了南亞次大陸大部區域與中亞的部分地區,使得佛教得以向北傳播,遍及蔥嶺以西,這為佛教的東傳創造了有利條件(目前無證據表明佛教曾向犍陀羅以西的地區發展傳播)。據《洛陽伽藍記》和《大唐西域記》的記載,公元前87年,迦濕彌羅(即克什米爾)高僧毗盧折那(vairocana)越過蔥嶺,在于闐(今新疆自治區和田市)傳布佛法。[1]《魏書·釋老志》所記,哀帝元壽元年(公元前2年)有大月氏王使伊存來長安口授浮圖經。東漢明帝永平十年(67年),印度高僧迦葉摩騰和竺法蘭在大月氏受漢朝使者郎中蔡愔、博士弟子秦景的邀請,同來中國洛陽,住白馬寺,翻譯了《四十二章經》,這是我國最早的漢譯佛經。之后數百年間,不少大月氏、安息、印度和康居等國的僧人經西域,沿河西走廊東來中國。絲綢之路于此時不僅是一條貿易之路,更成為佛教東傳、東西方交流的宗教之路、文化之路。于闐、龜茲、北涼的佛教發展因受到世俗風尚的影響和統治者的追捧興盛一時,塔寺林立,高僧云集,不啻為當時的佛教中心。出生在龜茲、游學于天竺諸國,在涼州長期住持修行的高僧鳩摩羅什,翻譯出眾多佛經典籍,被公認為是對中國后世佛教發展影響較大的高僧之一。而魏晉后期,中國僧人求法者日益增多,一路西行,追溯佛教的源頭,最著名的莫過于東晉高僧法顯、唐代玄奘。

隨著佛教傳入我國,大量建塔修廟、開窟造像工程沿佛教東傳的時間及路線展開。庫車(龜茲)的克孜爾千佛洞、吐魯番的伯孜克里克千佛洞、敦煌以莫高窟為代表的石窟群、武威(姑臧)的天梯山石窟、天水的麥積山石窟、大同云岡石窟、洛陽龍門石窟等著名的歷史遺跡,無不是散落在絲綢之路的粒粒珍珠。

太延五年(439年)六至九月,北魏太武帝拓跋燾率軍攻克北涼都城姑臧(今甘肅武威),北涼王沮渠牧犍受降,太武帝強行遷徙王室以及北涼的官員、貴族和老百姓共三萬戶到首都平城,隨遷僧侶達3000余人。牧健之弟沮渠無諱攜眾西行至高昌復國。這次的軍事行動,對平城與敦煌的佛教發展產生了深遠的影響。

由于對道教的崇信,以及對佛教寺廟經濟過度發展的忌憚,太平真君五年(444年),北魏太武帝在司徒崔浩的建議下頒令廢佛,北魏佛教受到了極大沖擊。次年,盧水胡人蓋吳裹挾10萬民眾起義,拓跋燾親自率兵彈壓,在長安發現一寺廟中藏匿兵器,懷疑沙門與叛軍私通,大為震怒,下令誅殺全寺僧眾,并推行更為嚴厲的廢佛命令:坑誅長安沙門,焚毀天下佛經佛像。一時間北魏舉國,風聲鶴唳。廢佛6年后,正平三年(452年)三月,北魏宮庭發生中常侍大太監宗愛之亂,太武帝被殺。半年后,拓跋濬在大臣陸麗的擁立下即位,誅殺宗愛,并頒令恢復佛法。和平初年(460年),在高僧沙門統曇曜的主持下,鑿山石壁,開窟五所。[2](卷114《釋老志》,P327)這便是云岡石窟開鑿之始。總主持人曇曜和尚來自北涼,鑿窟的工匠來自北涼,曇曜五窟,自雕鑿之始,就刻上了從絲路傳來的犍陀羅與秣菟羅造像藝術風格。但是,北魏的工匠們并沒有照抄照搬,原樣雕刻,云岡石窟從一開始,就深具濃濃的鮮卑風格。

二、犍陀羅、秣菟羅造像的藝術特征

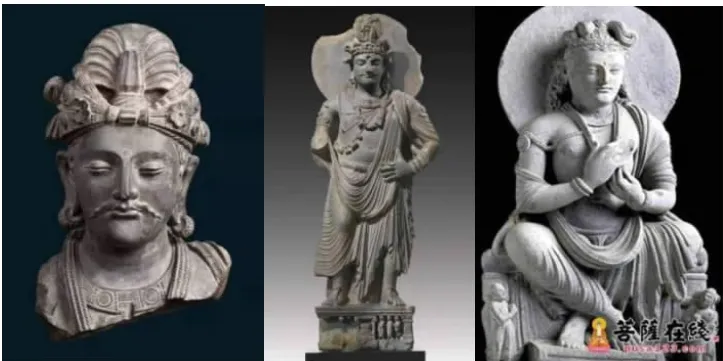

迄今世界各地公私博物館收藏的犍陀羅遺物,大多屬于公元2世紀中葉至公元3世紀前半期這個時期,這是犍陀羅佛教造像史上最著名、最多產的一個階段。這個時期注重寫實,大多數佛像的頭部依希臘阿波羅式美男子形像雕刻,臉型橢圓,五官端正,臉的長寬比例約為3∶2;額部較高,正中發際線前伸,頭發向后梳理,呈波發紋狀,后期少部分受秣菟羅造像影響,頭像發髻呈右旋螺貝狀樣式;頭略前傾,眉毛細長彎曲,與鼻梁直連;眉間有白毫,眼內角較深,雙眸微閉或半睜,給人沉思內省、平祥安和的感覺;鼻高直,鼻梁與額頭連成直線,鼻頭與鼻翼下緣呈自然曲線,與耳內廓下緣連成水平,符合人體解剖學比例;人中短,雙唇薄,嘴角深陷,少量佛像有髭;頸下多無折痕;佛像褡衣多通肩或袒右袈裟,大衣厚重,衣褶迭襞,呈U型或V型紋路,翻折邏輯關系明確,符合物理學常識;毛布料質感清晰,反映當地寒冷氣候特征;衣邊無裝飾。佛像分作立像與坐像兩類。立像多為六頭身或五頭身,顯得低矮短粗。頭光簡樸,雙腳分開,重心多置于左腳,手勢通常右手“施無畏印”,左手握捏衣角。坐佛結跏趺坐,手勢多為“禪定印”、“轉法輪印”(說法印)和“智拳印”。菩薩像數量增多,彌勒(Maitreya)像流行。菩薩戴珠冠,面相與佛像類似,雙眸微閉,上唇有髭。袒上身,披帔帛,配戴纓絡、臂釧和手鐲。下著裙,裙擺呈扇形。

圖1、2、3 犍陀羅釋迦坐像

圖4、5、6、7 犍陀羅釋迦立像

圖8、9、10 犍陀羅彌勒像

秣菟羅坐像多為高浮雕,發髻形如貝殼,浮雕白毫;面型方圓,下唇厚實,面頰在鼻翼兩端略有隆起,雙眼呈杏仁圓睜狀,眼角嘴角較深,表情略帶微笑;耳垂較小;頸下有兩至三道折痕;右手施無畏印,左手放置大腿或膝上,雙腿相交結跏趺坐;袒右大衣輕薄,緊貼胴體,胸部及乳頭突出,腰身收窄而富有肉感,肚臍深陷,唯左肩衣褶稍顯繁復,下擺覆于座上;早期頭光中央素面,邊緣刻連弧紋,兩側刻有飛天造型。結合當地出土的《提鳥籠和挑逗鸚鵡的夜叉女像》石浮雕作品,我們可以得知當時佛教應該已經與當地耆那教和印度教相結合,形成佛國諸眾的觀念。晚期佛像頂上發髻多呈右旋螺貝髻或貼服螺髻,頭光裝飾趨繁。佛座為疊澀須彌式,表面多雕三獅。立佛特征與坐像相似,身軀頎長,一般可達七頭身,體形優美健碩;兩腿張至肩寬,一腿微屈,頗顯動感,雙腿間常垂有一串花飾;雙肩齊亭,胸部高挺,兩腋隆滿;左手握提衣角微垂于身側,右手多上舉施無謂印;通肩或袒右大衣輕薄貼體,領口搭于胸前呈半圓平行紋路,軀干部下垂,呈密集且平行的U或V字形衣褶,形如波紋;大衣如浸水一樣緊貼于身體,充分顯現身體輪廓,形成秣菟羅藝術最鮮明的特征,比印度傳統的沙麗服飾更顯性感。我們認為這是印度半島腹地炎熱氣候的體現。而我國北齊曹仲達所創的“曹家樣”(也稱“曹衣出水”)的風格應該就是源自秣菟羅的造像藝術。

圖11、12 秣菟羅釋迦立像

三、曇矅五窟對于犍陀羅、秣菟羅造像藝術的繼承與創新

云岡石窟的第16-20窟,即“曇曜五窟”,開鑿于和平年間(460-465年)。同時開窟五所,數量之多,體量之大前所未有。前文我們說到犍陀羅及秣菟羅兩種藝術風格基本是以獨立的序列發展的,交集并不明顯。但在曇曜五窟的造像中,我們看到北魏工匠嫻熟地使用兩種造像手法,結合北魏時期所獨有的審美觀,創造出“真容巨壯、世法所希”[3](卷13)的云岡模式的佛像。

(一)第16窟 主像為釋迦立像,兩側無脅侍。像高13.5米,身體頎長,面部英俊,右手施無畏印,左手拇指與中指互捻,無名指卷曲,呈說法印,食指中節以下殘缺;胸部以下風化嚴重。

圖13、14 云岡石窟16窟釋迦立像及頭部

1.犍陀羅影響。主尊頭部雕刻承襲了犍陀羅風格,臉型瘦長,長寬比例約3∶2,波發高肉髻,鼻梁挺直,與額頭呈直線,頸下無折痕。

2.秣菟羅影響。頭身比例接近1∶7,符合秣菟羅造像的比例。

3.云岡特征。其一,眼睛圓睜,目光正視,臉型下頷方圓,曲線柔和,眼廓較淺,符合東亞人的顏面特征;其二,鼻準與鼻翼下緣切齊,與面部呈直角;其三,著“褒衣博帶”式袈裟。褒衣博衣式袈裟,日本有學者認為具有漢族朝堂冕服的特征,目前國內學界大多認為是北魏太和改制,結合漢族士族服裝改革后的一種形制。但太和改制要晚于曇曜五窟的開鑿年代,如果接受“褒衣博帶”式袈裟是太和改制后服飾的觀點,那16窟屬于曇曜五窟的觀點就站不住腳了。所以,也有學者猜測曇曜五窟有可能是以19窟為中心,18、19、20這三窟,再加上19窟的兩個耳窟,為云岡最早期的洞窟。[4](P339-343)然而我們看到,19窟西側耳窟的雙腳下垂式坐佛,其袈裟搭法也為雙肩披法,與典型的“褒衣博帶”式袈裟略不同的是,胸前沒有內衣系結。所以我同意云岡石窟研究院院長張焯先生的觀點,“褒衣博帶”式袈裟平展開來,應與通肩衣、右袒衣一樣,是一塊長方形的搭布,這種披法,是雙肩披法的略微變更,屬于一種寬松的披著方式。時間要早于太和改制。[5](P173-176)孝文帝遷都洛陽后,“褒衣博帶”式袈裟流行于整個南北朝中晚期,東至洛陽、西至敦煌、南至巴蜀,在石窟、造像塔上,我們屢屢可以看到這種袈裟的披搭方式。

(二)第17窟 主像為交腳彌勒像,高15.6米,東西兩壁輔以一坐一立兩尊造像。菩薩頭戴天冠,連珠紋飾臂釧,胸前佩雙蛇紋飾,右袒式大衣,下擺搭于膝前,雙腳交叉。面部及全身風化嚴重,雙臂殘斷,通過胸間修補的印跡,推測原像應為雙手握與胸前,結智拳印。東西壁分別脅侍坐佛與立佛,肉髻高起,披通肩大衣。

圖15、16 云岡石窟17窟交腳彌勒像及頭部

1.犍陀羅影響。主尊菩薩披絡腋,戴臂釧,裝飾華麗,脅侍佛像著通肩大衣,大衣厚重,呈深V字平行紋路。

2.秣菟羅影響。脅侍佛像背光裝飾繁復。龕檐飾有飛天,呈V或U型身姿,體型肥碩。

3.云岡特征。其一,主尊菩薩像及東壁坐像嘴角上翹,呈南北朝時期獨特的微笑表情。其二,東西壁脅像設帳式龕檐,上飾飛天,左右對稱。佛像高肉髻,無發紋(圖18),這是云岡佛像肉髻的流行樣式,犍陀羅式的波發與秣菟羅式的螺貝發髻在云岡石窟偶有出現,但并非主流。其三,主尊菩薩像雙肩斜披絡腋(左肩被外衣遮蔽),末端卷為雙蛇蚊飾相對。這種紋飾比較多見于云岡石窟的二期交腳菩薩作品,在早期佛教造像中并無先例。其四,17窟窟室下陷1米,有猜測是因為比例的關系,佛像鑿到腳部時,因預留空間不夠,工匠遂往下鑿,以保證造像的完整。筆者對這個講法存有疑惑,如此大手筆的依山開鑿,如果沒有預案,那后果不堪設想,且石窟向下延伸,僅17窟孤例。目前公認的曇曜五窟依北魏帝王形像雕造,史冊并無明確記載,各窟主尊對應哪一位帝王,更沒有確定的答案。北京大學宿白先生認為:在東頭第二窟當中主像是交腳彌勒的17窟,應相當于沒有即位就死去了的景穆帝,[6]這可以作為主要證據之一。

圖18 云岡石窟17窟東壁佛像

(三)第18窟 主像為釋迦立像,高 15.5米,身披千佛袈裟,體態雄健,左手舉衣捫胸,右臂下臂斷失。東西兩壁脅侍立像、菩薩、佛弟子。佛菩薩面部廣圓、頸短粗、寬肩厚胸,造型健偉。佛像著通肩或袒右式大衣,衣紋凸起;佛弟子采用高浮雕結合圓雕手法,體態頎長秀美,頭部及上體采用圓雕手法凸出石壁,立體生動。窟室東壁造像保留完好,西壁及主尊下部風化嚴重。

圖17、18、19 云岡石窟18窟釋迦立像及局部

1.犍陀羅影響。主像頭長295厘米(不含肉髻),與身長的比例約為1∶5,即5頭身,顯得低矮粗短,與希臘神像完美的黃金比例截然不同。學界認為這是云岡石窟大窟室高佛像,為了解決近距離仰視比例失調的問題,將遠端物體放大,以達到視覺上整體平衡的效果。不過我們看到,在犍陀羅發現的佛像,體量要小得多,也多是5頭身或6頭身,頭身比例雖然比云岡石窟的要小一些,但相較常人來說,仍然偏大。我們不妨大膽猜想,在犍陀羅歷史的大多數時間里,是由游牧民族統治的。至今我們仍然可以看到,馬背上的民族,因為要從小騎馬,跨夾馬背,身體自胯下發育得粗壯有力,兩腿呈羅圈狀,身體短粗,這是游牧民族的身體特征。擅長馬術,崇尚勇猛的性格和強健的體魄,是其民族的整體審美傾向。而鮮卑民族雕刻的云岡石窟,大部分立像更為矮短,有些甚至不足五頭身,這既有造像比例的考量,更寫實地反映了草原游牧民族的生活習性。

2.秣菟羅影響。主尊頸下刻有三道折痕,著右袒大衣,如水浸貼身,隱現主像肌肉曲線,臀胯部及大腿,尤其粗壯。主像雙腳與肩同寬,雖然下部風化嚴重,但還是可以隱約觀察到其重心略偏左腳,右腿稍曲,形態與秣菟羅風格相似,幅度小于犍陀羅造像。

3.云岡特征。其一,主尊釋迦佛身著右袒袈裟,上身衣紋帶間雕有無數端坐蓮臺結跏趺座禪定印的小佛像,與主像形成鮮明的,令人震撼的效果。這在中國古代造像中,實屬僅見。結合洞窟中的諸佛、菩薩、佛弟子,構成一幅完美的講法圖畫。在后秦鳩摩羅什翻譯的《禪密要法經》中詳細展現了這個場景:“爾時諸佛,現此相時,身諸毛孔放大光明,化佛無數,遍滿三千大千世界。……唯大和上釋迦牟尼佛,為于行者,說四真諦,分別苦空無常無我諸法空義。”當講到妙微處,諸眾皆現會心微笑神色。其二,微笑是南北朝時期造像的最主要的潮流,目前我們尚未追溯到這種唇形曲線的源頭。觀18窟內諸佛之恬淡,諸菩薩之平靜,眾弟子之燦爛,笑不露齒,神情各異,有了然,有會意,有爽朗,有豁達,融匯欣然于一冰冷石窟。其三,主像右手下垂,左手舉握衣端,捫于胸前。右手施無畏印,左手下垂提握衣角,比較多見于犍陀羅及秣菟羅造像當中。在云岡石窟二期作品第9窟,我們也看到東壁及前窟南壁西側上層二佛對坐龕中,二佛舉握衣端舉于身側的坐像,應該有受到18窟造像的啟發。我們發現這些佛像均是著右袒式袈裟,這應該是這種大衣搭法的一個需要,提起衣角防止松散墜地,但舉衣捫胸的手印,不見于佛教儀軌,也不見于造像前例后范,是18窟絕無僅有的獨創。

圖 20、21、22、23 云岡石窟

(四)第19窟 主佛為曇曜五窟中最高,也是整個云岡石窟第二高的佛像,通高16.8米,為釋迦坐像,右袒袈裟,結跏趺座,右手舉胸前施無畏印;左手握捏衣角置于股上;兩脅侍佛像分別倚坐于洞窟兩側的明洞中,這與其他窟室三尊像同處一室不同。東部明窗開上下兩窗,佛像著右袒大衣,施無畏印,西部上下窗之間的橫梁應為后世崩塌,佛像著形似褒衣博帶式的袈裟(無內衣系結),同樣施無畏印,與主尊及東窟佛像呼應。

圖24、25、26 云岡石窟

1.犍陀羅影響。佛像大衣厚重,折襞清晰,衣邊翻折邏輯明確,坐姿端正,右手施無畏印,左手捏握衣角置于腿上。

2.秣菟羅影響。主像大衣翻折處現凸起刻痕,其他部位衣紋用陰線雕刻。頸部有兩道折痕。窟室南壁西側羅睺羅因緣圖中釋迦立像著通肩大衣,V字型衣紋,如濕衣貼衣,隱現腰臀胯股曲線。

3.云岡特征。其一,我們必須認識到,北魏工匠在創作云岡石窟時,對于犍陀羅及秣陀羅風格的掌握已經到了爐火純青的水平。我們看到,他們熟練應用兩種風格的雕刻手法,刻畫主尊造像的大衣。不同于印度的完全裸肩的右袒式袈裟,云岡石窟佛像的大衣右袒披法,承襲了涼州造像模式,以袈裟邊緣遮蓋住后背及右肩,減少了身體的裸露程度。我們在敦煌莫高窟、永靖炳靈寺、天水麥積山石窟都有看到這種披搭方式,時期大約在北涼至后秦這段時間,略早于云岡石窟。同時,涼州模式改變印度雕刻衣邊無裝飾的作法,在大衣的領、袖口處,用不同的線刻來體現衣邊的翻折。而云岡石窟則使用連續反折的弧形“之”字線帶紋裝飾衣邊袖口,并在內著的僧袛支的邊緣組合連續的不同樣式的忍冬紋和連珠紋裝飾,極盡精美華麗。其二,在南北朝時期,由于大乘佛教在中國迅速傳播和大量佛經的翻譯,宗教以故事的形式迅速傳播到社會的各個角落,大量的佛本生、佛傳及佛經故事出現在石窟寺的造像中。上面提到的羅睺羅因緣圖,佛像雙目微閉內省,把對未曾謀面卻血脈相通的孩子的那種慈愛、愧疚、欣慰之情刻畫出來。因蒼生入道,為世間修行,道是無情卻有情的大愛在刀斫斧鑿之下刻畫得維妙維肖。

(五)第20窟 窟檐早期坍塌,成為一個露天的佛龕。主尊佛像高13.7米,結跏趺座,禪定印。面闊方圓,耳大垂肩,相貌英挺;著右袒式袈裟,內襯僧袛支,寬肩厚胸,粗頸細腰,姿態威勁莊嚴。

圖27 云岡石窟第20窟釋迦坐像、東壁立像

1.犍陀羅影響。主佛像右袒袈裟,衣紋折襞厚重凸出,折紋清晰,層次合理。面部眉間有白毫,這種相好在云岡石窟造像中并不流行。佛像唇上有髭,在云岡更是孤例。東側脅侍立像頭身比例約1∶4,身體略前傾,直視有明顯的頭重腳輕的感覺,但如果正視主像的話,卻不會感覺到其壓迫之感。

2.秣菟羅影響。佛像頸部刻有三道折痕。頭光背光裝飾精美,頭光三重,內為高蓮瓣紋,中是跏趺座禪定印的佛像,外施焰輪。背光三重,內為戴天冠的菩薩,中為禪定跏趺佛像,外施焰輪。背光外圍有眾菩薩弟子,一對飛天翔于其兩個上角,飄逸曲折,姿態優美。

3.云岡特征。第18、19、20窟主尊、脅侍立佛、諸菩薩的面孔有鮮明的云岡的特點。其一,臉型豐圓,下頷飽滿,面部長與寬的比例接近1∶1,眼、嘴角下陷幅度適中,顴骨平緩,雙眉與鼻梁刻線相連,細如彎月,鼻根與耳孔的連線水平,與鼻梁垂直,這是蒙古人種典型的臉型特征,可以說是佛像本土化的開始,更確切地說是鮮卑化了。其二,耳輪巨大,下而及肩。佛像三十二像中,沒有對耳朵大小的描述,只在八十種好的第四十二好中提到“耳厚廣大修長輪埵”,第四十三好中提到“兩耳齊平”,但似云岡石窟佛像耳輪這么齊大,這么廣長及肩在南亞、中亞、新疆和甘肅地區,甚至是北魏早期造像中都沒有發現類似先例。我們認為它們應是當時平城僧俗、工匠吸收外來佛教藝術的基礎上在云岡創造出的新模式。

通過對比,我們發現,在曇曜五窟的主要佛像的塑造中,工匠們雖然借鑒了印度犍陀羅、秣菟羅,以及西域、北涼等地造像的手法,但并沒有原搬照抄,而是充分吸收了當時拓跋鮮卑貴族的審美取向,藝術地表現了公元5世紀中期北魏王朝的時代特點。雖然現在的史料仍然無法確定曇曜五窟的主尊佛像是仿照北魏皇帝的形象雕鑿,用曇曜五窟的主尊佛像對應北魏開朝以來的五位皇帝的講法有些牽強附會,但通過《魏書·釋老志》“興光元年秋,敕有司于五級大寺內,為太祖已下五帝,鑄釋迦立像五,各長一丈六尺,都用赤金二十五萬千斤”[2](P3036)的記載可以了解到,當時沙門及工匠已經極大膽地將北魏皇帝與佛教造像結合起來。而曇曜五窟俊偉絕倫的五尊巨像仿照帝王形象雕鑿并非空穴來風。在云岡石窟雕鑿工程的中晚期,工匠們更加大膽嫻熟地把當時的殿堂樓閣、歌舞伎樂、龕賬塔爐與早期佛教故事融匯一體,雕刻出滿山滿壁的精美佛國。天下承風,朝不及夕,北朝權貴們開窟造像及雕制佛教造像碑成為一時風尚,使得佛教世俗化往前邁了大大一步,對后期龍門、天龍山、響堂山、敦煌、直至巴蜀地區的石窟造像產生了深遠影響。

北魏和平初(460年),以涼州匠師為首的北魏工匠們,在曇曜和尚的主持下,創造性地吸收了來自印度犍陀羅、秣菟羅及中國西域造像藝術的精華,在平城武周山麓雕鑿出驚世駭俗的曇曜五窟,開創了石窟造像的“云岡模式”,對后世佛教造像、佛教發展產生了深遠影響。正如金代曹衍《大金西京武州山重修大石窟寺碑》中評述:“慮不遠不足以成大功,工不大不足以傳永世,且物之堅者莫如石,石之大者莫如山,上摩高天,下蟠厚地,與天地而同久”。[7]正是北魏這種豪氣萬丈的氣魄,開啟了中國佛教造像的云岡時代:吞吐萬匯,兼納遠近,幾乎集中了世界上幾大重要文化的精粹,熔鑄一體,互相化育,烈烈揚揚。這種宏大,舉世無匹