小品與佛教有啥關聯

2018-12-28 09:23:52黃侃

文史博覽·文史 2018年12期

黃侃

在春節晚會和許多文藝演出中,有一種被稱為“小品”的文藝形式,多以短劇展現于觀眾。它貼近生活、幽默有趣,因此深受人們喜愛。翻開報紙副刊,多見小品欄目。諸如讀古論今的“歷史小品”、縱議時事的“時事小品”、針砭時弊的“諷刺小品”、介紹知識的“科學小品”“知識小品”等。但你知道“小品”的來歷嗎?

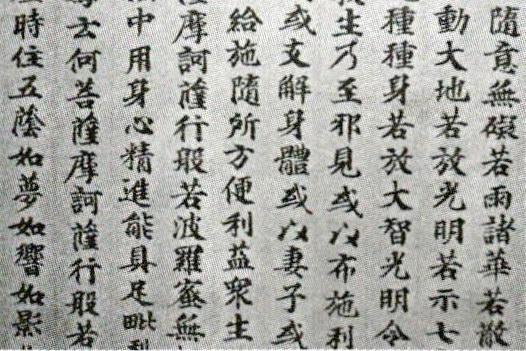

《摩訶般若波羅密經》(部分)

小品,不是一種新的文學體裁,它們很早就成為文學家族中的一員。在中國古代就有“六朝小品”“唐人小品”等。因為小品具有雋永而警辟的特點,文章短小,形式活潑,所以一直沿用至今,并有所發展。

至于“小品”一詞的來源,最早出自古老的佛教經典。公元4世紀,中國佛教史上著名的高僧鳩摩羅什等翻譯了《摩訶般若波羅密經》,其詳譯本稱作《大品般若經》(27卷本),簡稱《大品經》;簡譯本稱為《小品般若經》(10卷本),簡稱《小品經》。于是在佛經中就有了詳本(全本)大品和簡本(節本)小品之分。在這里始見的“小品”一詞,后來則被移用于文學、藝術方面,后也指各類內容單一、言簡意賅、短小活潑的散文、短篇雜記、隨筆等,文學、藝術中的“小品”便由此而來。

(責任編輯:齊風)