從生成詞庫論看認知轉喻現象的語義解釋*

李 強

(上海大學文學院,上海 200444)

提 要 本文在生成詞庫理論的基礎上探討認知轉喻現象的相關問題,指出:認知轉喻現象的發生從根本上看是由相關詞語作為線索詞通過語義強迫這一機制啟動的,而認知轉喻現象的概念激活則可以從物性角色中得到解釋;概念整合機制將線索詞和轉喻詞的語義實現共組匹配,從而實現轉喻義的語義加工和識解。此外,文章還區分了認知轉喻的兩種類型——邏輯轉喻和概念轉喻,它們在壓縮結構、語義所指、轉指義固化、半能產性和多種解釋等方面表現出異同。最后,在哲學本體論主義的框架下討論了語義的加工和理解問題。

一、 引 言

轉喻(metonymy)是一種非常重要的語言現象,同時也是認知語言學研究的一個重要議題。隨著認知語言學研究的不斷深入,學者們逐漸認識到轉喻不僅僅是一種修辭手段,更是一種重要的認知機制。因而,它不是純粹的語言學層面的課題,更是涉及概念、思維層面的問題,對于人類推理起著重要的作用。正是由于轉喻的概念本質,認知語言學家又稱之為“認知轉喻”(cognitive metonymy)。在認知轉喻中,最為重要的是各種轉喻框架的建立,對此已有很多詳細的論述和研究(Ungerer & Schmid 2001;Radden & K?vecses 1999;李福印2008;王冬梅2010;張輝、盧衛中2010)。在這其中,有兩個問題值得深入探討:

a. 不同轉喻框架是通過什么方式建立起來的?

b. 什么因素促使我們進行轉喻這樣一種概念語義的理解操作?

本文將從生成詞庫論的角度出發對上述兩個問題進行討論。文章首先對生成詞庫理論的相關內容進行簡要的介紹;其次,說明認知轉喻其實質就是一種語義強迫,相關線索詞與轉喻詞之間的語義不兼容性(incompatible)導致轉喻詞發生了概念漂移,在物性角色的基礎上通過概念整合機制可以實現這種漂移概念的語義識解;緊接著,文章區分并比較認知轉喻的兩種類型——邏輯轉喻和概念轉喻的異同;最后,在本體論主義的思想下,簡要說明本體知識在認知轉喻現象的概念理解和加工中所發揮的作用。

二、 生成詞庫理論簡介

生成詞庫理論(Generative Lexicon Theory, GLT)由美國布蘭代斯大學Pustejovsky于1991年提出,并在之后得到迅速發展。與傳統上認為詞庫是由一些具有句法、形態和語音信息的詞匯構成的靜態集合(static set)的觀點不同,生成詞庫論主張詞庫是一個詞匯之間相互聯系、相互交織的自組織系統(self-organizing system),詞義的運作是一種組合性、生成性和動態性的體系,可以通過生成機制獲得詞匯在不同語境下的詞義引申。生成詞庫論首次把Chomsky的生成方法引入到詞義和其它領域的研究中,以至于WordNet的主要研制者Fellbaum(1997)曾評價說:

自從喬姆斯基的《句法結構》問世以來,語言的生成性已被廣泛認識,但直到Pustejovsky的生成詞庫理論提出后,生成性觀念才被運用到詞庫的研究中。

這種詞庫的生成性觀念被用來試圖回答以下的經驗性難題(Pustejovsky1998:289):

a. 詞項怎樣能夠在不同的語境中具有不同的意義?

b. 新的義項怎樣能夠在組合時浮現出來?

為了解決上述詞義的生成性問題,生成詞庫理論設計了一套詞匯本體知識的描述體系,即物性結構,它主要包括四個平面的語義知識(Pustejovsky 1991、1995):

形式角色(formal role):描寫對象在更大的認知域內區別于其他對象的屬性,包括方位、大小、形狀、維度和顏色等。

構成角色(constitutive role):描寫一個物體與其組成部分之間的關系,包括材料、重量、部分與組成成分等;也指物體在一個更大的范圍內構成或組成其他物體。

施成角色(agentive role):描寫對象怎樣形成或產生的,如創造、因果關系等。

功用角色(telic role):描寫對象的用途和功能。

上述四種物性角色反映了我們對于名詞所指事物最為關切的內容,也即關于世界萬事萬物最基本、最樸素的哲學命題:是什么?為什么?怎么樣?基于亞里士多德的“四因說”(Aristotle’s four causes of knowledge)①,上述四種物性角色成功地將事物的客觀屬性特征與人們的主觀評價特征容納在一個描寫框架之中,多維度地展示了名詞自身所容納的語義信息,構成了一個關于名詞詞義的語義表征知識體系。

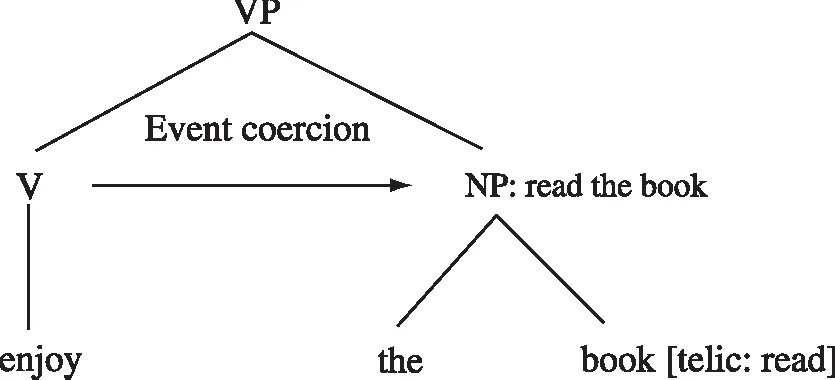

在上述詞匯表征知識的基礎上,通過一系列的語義組合機制(包括純粹類型選擇、類型調節和類型強迫)可以將詞匯在不同語境中的動態性意義表示出來,從而能夠正確地生成語言結構的語義。在這些組合機制中,最為重要的是語義類型強迫,它可以對那些動詞和名詞語義不相容、不一致的情況作出解釋和說明,從而使得整個動賓結構浮現出完整而恰當的語義。我們以下面這個句子為例,來展示物性角色和語義強迫在動名組合問題上的解釋力(引自Pustejovsky 1991:424)。

(1) John enjoyed∧the book. (reading)

在該句中,動詞enjoy本應要求表動作性語義的成分做賓語,但實際情況是,它在語言表層攜帶了名詞性成分book。于是,動詞enjoy所要求的目標語義類型和實際所攜帶的來源語義類型之間就發生了類型匹配錯誤,即名詞book不符合enjoy的語義和語法屬性的要求,因而該句會被判定為不合格。但是,英語為母語的人都能認可這句話,說明該句發生了轉喻的現象,其中的名詞book轉指動作性成分read the book,這樣就得到了合適的語義解讀。那么,這種轉喻現象為什么會發生,它是在什么條件下發生的?生成詞庫理論用語義類型強迫來對這個問題做出解釋。

因為動詞enjoy強迫其賓語成分必須是表動作性語義的成分,因而可以將名詞性的book轉變為動詞性的v+book,而其中的v是通過名詞book的物性角色提供的,即read是book的功用角色(“書”是用來“讀”的)。這種語義組合過程可以表示成下面的圖示化結構:

圖1 enjoy the book中的語義強迫

也就是說,動詞enjoy利用了名詞book物性角色中的功用角色來滿足其對賓語成分的語義類型要求,從而實現enjoy和book在語言表層形式上的線性組合,這就是語義類型強迫中的利用機制。語義強迫提供了句子語義在不完整(incomplete)、不明晰(unclear)和限定不足(under-specification)等情況下的一種語義解釋機制,可以使那些不完全遵守語義組合性原則的語言現象得到較為充分的解釋②。

三、 物性角色與轉喻義的識解

一般認為,“認知框架”是形成轉喻的重要參數,也是人們對于轉喻進行語義理解的重要因素;它是轉喻現象發生以及轉喻義生成和識解的基礎。基于心理學所提出的“完形”(Gestalt)概念③,認知轉喻框架被看作是儲存在認知平面上的固定范式(stable pattern),依據這些固定范式,人們可以在轉喻框架內選擇和調用相關概念對句子中的相關成分進行語義理解。比如,Ungerer & Schmid (2001:116)將轉喻中代表關系的常見框架類型總結為9種,王冬梅(2010:30-37)則將漢語中的轉喻認知框架分為13種。

雖然認知轉喻框架可以在一定程度上說明轉喻義的生成,但轉喻框架本身的構建同樣是需要加以解釋的;并且,轉喻框架只是提供了一種可能性的語義解讀方式,從根本上看,認知轉喻現象的發生則是需要線索詞語加以觸發的,這類似于例(1)中的動詞所引發的語義強迫現象。正是語言結構中的相關線索詞語與其共現詞語在語義上不兼容,才導致共現詞語發生轉喻義,這是認知轉喻現象發生的根本動因。而具體的轉喻義的生成和理解則離不開物性角色在其中的作用,具體來說,物性角色提供了一種與轉喻詞自身相關聯的詞語概念形式,通過概念整合(conceptual integration)這一認知機制,線索觸發詞和轉喻詞語之間發生概念意義上的融合和匹配,使轉喻詞的意義自動漂移到代表它物性角色的詞語概念意義上,從而實現轉喻義的正確浮現和理解。下面,依據四種不同的物性角色,我們分別來看一些發生轉喻現象的語言結構,進而說明物性角色在對其進行概念識解中所發揮的作用④。

3.1 轉喻義識解中的形式角色

(2) a.華盛頓和莫斯科之間的對話

b. 下一站地質學院

(3) a. 很女人

b. 這人太奶油

例(2)這種認知轉喻現象通常被歸入“地點—機構”認知框架之中,即地點名詞可以理解為位于該地點的機構,如a例所示;同時,機構也可以理解為該機構所處的地點,如b例所示。在a例中,轉喻現象的觸發因素是動名詞“對話”。一般而言,“對話”的主體都應該是人或機構,而“華盛頓”和“莫斯科”都是地點名詞,不滿足“對話”主體的屬性要求;于是,在“對話”的語義強迫下,“華盛頓”和“莫斯科”就會發生轉喻現象,人們將其識解為具有“機構”屬性的意義。而這一識解義的生成正是通過“華盛頓”和“莫斯科”的形式角色實現的,因為正如上一節形式角色所規定的那樣,它代表一種有別于其他事物的屬性特征。在a例中,“華盛頓”和“莫斯科”的形式角色分別是“美國首都”和“俄羅斯首都”,首都概念的突顯部分是其為中央政府的所在地,這種關于身份和地位的形式角色特征使它們區別于美國和俄羅斯的其他城市,進而可以分別指代美國和俄羅斯,這樣對于它們的語義理解起來就簡單多了,國家之間的對話也就順理成章。在b例中,轉喻現象的觸發因素是名詞“下一站”,它要求后面所修飾的成分具有“地點方位”的屬性特征,而“地質學院”指代一個機構,本不具有這一屬性維度。因此,在“下一站”的語義強迫下,“地質學院”發生概念偏移,轉指其形式角色中所處于的地點方位,于是,“地質學院”這一機構可以被識解為“地質學院”的所在地。

例(3)這種認知轉喻現象一般被歸入“范疇—特性”認知框架之中,即對于范疇的定義通常反映其主要特征,可以用整體范疇來表示主要特征。“很、太”這類副詞通常修飾形容詞和動詞,說明動作和性質的程度。但是,當副詞和名詞組合時,由于這種組合明顯地偏離了常規的“副動、副形”組合模式,副詞便可強迫其后所接的名詞在語義上發生明顯的變化,從而使名詞發生轉喻。在a例中,“很”語義強迫“女人”轉指女人的賢惠、體貼等特性,在b例中,“太”語義強迫“奶油”轉指奶油的油膩等特性。很明顯,這些轉喻義的識解都依賴于名詞的形式角色特征,副詞作為線索詞語激活了名詞語義概念中的形式角色,從而實現與副詞在語義上的共組搭配。

3.2 轉喻義識解中的構成角色

(4) a.電視機燒壞了

b. 見到的盡是新面孔

(5) a. 她嫁給了權利

b. 大陸的人才比香港多

(6) a. 穿的確良

b. 這種月餅細

例(4)這種認知轉喻現象一般歸入“整體—部分”認知框架之中,即一個整體事物可以理解為該事物的一部分,如a例所示;同時,事物的一部分也可以理解為事物整體,如b例所示。a例中的“電視機”可以轉指“電視機的顯像管”,因為按照常規理解,“電視機”整體不可能會燒壞,燒壞的必然是其中的某個零部件。b例中的“面孔”指代“人”,因為面孔是人最為突顯的部分,俗話說“看人總是要先看臉”,自然而然,這里的“面孔”就被轉喻理解為“人”。這些轉喻義的獲得都是通過“部分—整體”這樣一種構成角色關系實現的。

例(5)這種認知轉喻現象通常歸入“領有者—領有物”認知框架,即領有物可以理解為領有者,如a例所示;同時,領有者可以理解為領有物,如b例所示。在a例中,轉喻現象由動詞“嫁”所觸發,因為“嫁”的對象必須是人,而“權利”并不具有這一語義屬性,所以,“嫁”就會產生語義強迫作用,迫使人們在對“權利”的意義解讀中做出調整;根據“領有者—領有物”這種構成角色關系,“權利”可以指代“具有權利的人”,最后實現轉喻義的精確理解。在b例中,主語出現比較的對象,即主語的定中結構的中心語“人才”,在用“比”引進的比較基準部分,中心詞由于與主語中心語所指相同而沒有出現,領有者“香港”便很容易被語義解讀為“香港的人才”,在這其中,“領有者-領有物”這種構成角色關系同樣發揮作用。

例(6)這種認知轉喻現象一般代表“材料—物體”認知框架,即表材料的名詞可以被理解為由該材料制成的物體,如a例所示;同時,某個物體也能被理解為制成該物體的材料,如b例所示。在a例中,動詞“穿”要求所接賓語具有“衣服”的語義屬性特征,但“的確良”并不具有這一語義屬性;于是,“穿”語義強迫“的確良”發生概念轉喻,指代“的確良做成的衣服”,而這一轉喻義的識解離不開物性角色的幫助,因為“的確良”是做衣服的材料,它們之間具有構成角色關系。在b例中,“細”原本描述的是材料顆粒度的大小,而“月餅”這個事物本身是無所謂細不細的;因此,在形容詞“細”的語義強迫下,“月餅”就會發生概念轉喻,指代“月餅的用料”,而“用料”和“月餅”之間是一種構成角色關系。在這種構成角色關系的基礎上,人們可以輕松地理解“月餅”的準確含義。

3.3 轉喻義識解中的施成角色

(7) a. 那個老八股又在做文章了。

b. 我剛從春蘭空調回來,又馬不停蹄地到了海爾。

(8) a. 請把暖氣打開。

b.花白胡子一邊走一邊說。

例(7)這種認知轉喻現象一般歸入“生產者/生產地點—產品”認知框架,即產品可以轉指為生產者/生產地點。在a例中,“做文章”的主體一般是“人”,但“老八股”表示一種明清科舉考試的文體,顯然并不具有“人”的屬性特征;因此,“老八股”的概念意義必須做出調整來滿足謂語“做文章”對于其主體的語義屬性要求。而“老八股”的施成角色是“寫/創作”,“寫/創作”的主體是人,于是通過施成角色,“老八股”的轉喻義調整為“寫/創作老八股的人”,順利實現與“做文章”的語義共組。在b例中,謂語“從……回來”要求其中的成分指代地點機構,但“春蘭空調”卻是一種產品,并不具有地點機構的語義屬性,因此,其概念意義需要做出調節。“春蘭空調”的施成角色是“生產”,而“生產”的主體則是“企業工廠”,通過施成角色這種關系,“春蘭空調”能夠指代“春蘭空調的生產地點”,進而使得轉喻義浮現。

例(8a)這種認知轉喻現象通常歸入“產品—工具”認知框架,即產品可以轉指為生產該產品的工具。按照常規理解,“暖氣”是不能被“打開”的,因此在線理解這句話的含義時,“暖氣”就會發生轉喻,指代制造暖氣的設備;在這其中,施成角色發揮了作用。一方面,“制造”是“暖氣”的施成角色,同時它也是“暖氣設備”的功用角色,施成和功用角色的疊合自然會導致“暖氣”被語義識解為“制造暖氣的設備”。例(8b)也是同樣的情況。“一邊走一邊說”的主體只能是“人”,“花白胡子”顯然不符合這一點,因此在理解時就得進行語義調整。“花白胡子”的施成角色是“長”,而“長”的主體是“人”,那么,“花白胡子”就被指代為“長花白胡子的人”。

3.4 轉喻義識解中的功用角色

(9) a.彭德懷打敗了國民黨軍隊

b.出租車在罷工

(10) a. 喝一杯

b.壺開了

(11) a. 讀魯迅

b. 我買了一套景德鎮

(12)包子往里走,肥腸上二樓。

(13) 我們都聽到了小號。

例(9)這種認知轉喻現象一般歸入“控制者—被控者”認知框架,即控制者可以理解為被控制者,如a例所示;同時,被控制者也可以理解為控制者,如b例所示。在a例中,“彭德懷”轉喻指代“彭德懷領導的軍隊”,實現這種轉喻義的關鍵在于“彭德懷”的功用角色,他是將軍元帥,具有統率軍隊的職能權力;因此,受賓語名詞“國民黨軍隊”的比照影響,“彭德懷”很容易被識解為“彭德懷領導的軍隊”。在b例中,“出租車”轉喻指代“開出租車的司機”,這種轉喻義的實現同樣也離不開功用角色。受到動詞“罷工”要求其行為主體必須是“人”這一語義屬性的影響,它語義上強迫“出租車”發生轉喻現象,而“出租車”的功用角色是“開”,“開”的主體是“司機”;因此,“出租車”被語義解讀為“開出租車的司機”。

例(10)這種認知轉喻現象一般歸入“容器—內容”認知框架,即容器名詞可以理解為容器所盛的事物或內容。在a例中,“喝”的對象必須是液體,而“杯”并不具有液體的語義屬性,于是,“喝”語義強迫“杯”發生轉喻。杯子的功用角色是用來盛放液體的,在這種功用角色的影響下,“杯”可以轉喻指代“杯子里面的液體”。在b例中,動詞“開”要求其主體必須是水,這與“壺”的語義屬性相沖突,因此受動詞的語義強迫,“壺”轉喻指代“壺里(盛/放)的水”。這種轉喻義的實現離不開“壺”的功用角色,即“壺是用來盛/放水的”。

和上面例(7)的情況類似,例(11)這種認知轉喻現象通常也歸入“生產者/生產地點—產品”認知框架。但與例(7)不同的是,這里的生產者/生產地點可以轉指為產品。在a例中,“讀”的對象一般為書刊報紙,“魯迅”并不滿足這種語義要求;因此,“讀”語義強迫“魯迅”轉指“魯迅寫/創作的作品”,而這依賴于“魯迅”的功用角色,作為一位作家,“魯迅”的功用角色就是“寫/創作”,而“寫/創作”的對象是作品。在b例中,“買”的對象是事物,而“景德鎮”是個地名,不滿足“買”對于賓語成分的語義要求,在“買”的語義強迫下,“景德鎮”轉喻指代“景德鎮生產的瓷器”。因為“景德鎮”是一個生產瓷器的地方,它為人所熟知的一點就是瓷器,所以在對“景德鎮”這個地名的概念化認識中,功用角色“生產瓷器”成了顯著的維度。

例(12)中的“包子”“肥腸”轉指點這些食物的顧客,Jackendoff(1997)稱之為“指稱轉移”。這種轉喻義的實現需要就餐場景的幫助,如果沒有這種語境因素,轉指義的識別就會稍顯困難。餐廳是供人們吃飯的地方,“包子”和“肥腸”的功用角色也是用來“吃”的,當餐廳的服務員對著顧客說上面這句時,在“餐廳”和“包子”“肥腸”的共同功用角色的影響下,顧客自然會明白“包子”“肥腸”指代的就是“點包子/肥腸的人”。

例(13)這種認知轉喻現象一般歸入“工具—產品”認知框架,即工具可以指代借助該工具生產出來的產品。這里的“小號”指代“小號發出的聲音”。動詞“聽”在語義上要求其所接的對象是聲音信息,而“小號”是個物質實體,并不是聲音;在“聽”的語義強迫下,“小號”發生了概念轉喻,因為“小號”是可以吹出聲音來的。Langacker(1987)將這種“轉喻化”(metonymized)的過程歸結為賓語實體論元“小號”的活躍區(active zone)“聲音”被突顯出來。我們認為,這種突顯實質上就是功用角色的作用結果。

以上討論說明,物性角色這樣一種百科語義式的知識與認知轉喻框架的構建之間存在一定的聯系。物性角色是從生活體驗中抽取和概括出來的關于名詞的經驗性知識,旨在說明名詞和名詞、動詞之間在語義概念范疇上的聯系,漢語中常見的認知轉喻框架中的兩個概念之間存在物性角色這種關系,因而可以通過物性角色將框架內的概念系連在一起。在物性角色的平面上,可以為認知轉喻框架的構建以及框架內不同概念之間的語義聯系提供一種基于生活感知、合乎認知識解、逼近心理現實的解釋。

四、 概念整合與認知轉喻義的動態浮現

物性角色為轉喻義的錨定提供了一種生成機制,但要完整地說明轉喻義的動態浮現過程,即從認知平面上解釋人們如何理解特定語言結構中的轉喻現象,還需要借助于概念整合理論來加以細化。概念整合理論(Conceptual Integration Theory)是一種關于意義組合和動態浮現的理論,主要探討語言使用者如何能夠理解那些非常規表達的句子的意義。該理論涉及心理空間(mental space)、跨空間映射(cross-space mapping)和概念合成(conceptual integration)等幾個基本概念,下面對此略作說明。

心理空間反映了人腦在整合概念信息時所需構建的基本單元空間,它是諸多元素聚合在一起形成的一個“概念包”(conceptual package)。該理論認為,我們的思維可以被劃分成若干個不同的心理空間,每一個心理空間大致相當于對一個場景的描寫,每一個場景又是由若干個場景元素構成的,這些元素組合在一起就形成了一個空間框架(frame)。

將心理空間中的元素進行一一對應,這樣才能最終投射到整個空間中,這種一一對應的關系就是跨空間映射。跨空間映射必須建立在兩個具有相同屬性或性質的事物、動作之間,類屬空間在一定程度上規定了兩個輸入空間中元素的對應關系,進而為分屬于不同輸入空間的元素共顯于語言表層形式提供依據。

在由對應關系所確定的投射空間中可以進行概念合成,具體來說,將兩個輸入空間中具有相同屬性的實體、性質或動作進行組合合并,之后為整合空間中本來不具有內在聯系的兩個或多個實體建立某種聯系,從而為人們理解這種內在聯系提供充分的心理上的依據。

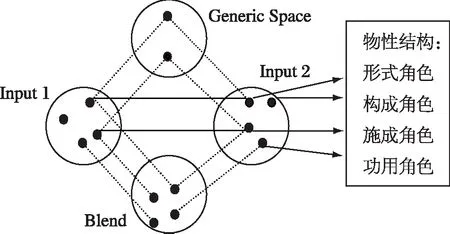

上述概念整合的內容可以與物性結構融合起來以對某些語言現象加以解釋。比如張輝、范瑞萍(2008)曾將兩者結合討論了漢語形名組合的意義建構;李強(2014)也將物性角色和概念整合理論融合起來探討了隱喻義的產生及浮現過程。簡單來說,這種融合方式如圖2所示。

圖2 物性結構和概念整合的糅合網絡

經過融合后,心理空間不是由事物、動作或性質等內容構成,而是由名詞成分的語義信息構成,即名詞物性結構中的形式角色、構成角色、施成角色和功用角色等規定的語義信息,這些物性角色在心理空間中相互聯系共同構成了一個網絡。

將物性角色納入到概念整合框架之中,可以用來說明認知轉喻義的動態浮現過程。下面,我們以上面(9b)“出租車在罷工”為例對此加以說明。

Fillmoreetal.(2003)曾經提出“場景”的概念,指出一個詞、一個短語或一句話都能確定一個場景,而場景中包含不同的場景要素。在這里,“場景”的概念等同于心理空間,確定了一個關于語言表達形式的認知域(cognitive domain)。例(9b)中的“罷工”就可以被看作是一個場景,當人們聽到這個詞語之后便可以激活構建一個關于它的心理空間,在這個心理空間中,“罷工”這個詞的語義、該動作行為的主體是人等內容構成了心理空間的主要內容,這就是上面圖2所示的輸入空間1(Input 1)。而名詞本身也可以構成一個內容豐富的概念場景和錯綜復雜的網絡框架(Fauconnier and Turner 1998;張輝,盧衛中2010:95),即Lakoff所稱的“理想認知模型”(ICM,Idealized Cognitive Model)。名詞“出租車”所構建的心理空間是輸入空間2(Input 2),在這個空間里面,“出租車”的物性角色構成了主要內容,其中包含它的功用角色“開”。當人們在線性平面上理解這句話的語義時,發現“罷工”對于其行為主體的語義屬性要求與“出租車”不能實現共組匹配,就必然會采取一種語義調整的策略。這種語義調整策略成功的關鍵在于,空間1中“罷工”的行為主體是人,空間2中“出租車”的功用角色是“開”,由“開”自然關涉到主體“司機”(司機是人);這樣,兩個輸入空間中的元素實現了跨空間的匹配映射,最終投射到整合空間(Blend)中進行概念整合。原本語義上并不兼容的“罷工”和“出租車”在整合空間里建立了聯系,“出租車”順其自然地獲得了“開出租車的司機”這樣一種語義解讀,成功實現與謂詞“罷工”的語義組配,進而完成對整個句子所表達語義的動態理解。

五、 認知轉喻的兩種類型:邏輯轉喻與概念轉喻

“邏輯轉喻”(logical metonymy)由Pustejovsky(1991)提出,并被定義為:一個函項(謂詞)所要求的語義類型的邏輯論元(比如,事物的一部分)被當作語義類型(比如,該事物)本身。比如,在對例(1)的語義解讀中,實際上隱含了動詞read,名詞book邏輯轉喻為read the book。與此形成對照的是,第3節中所列舉的例子一般都被納入到概念轉喻的范疇之中。

作為認知轉喻的兩種不同形式,邏輯轉喻和概念轉喻都是一種非自足的語義表達形式,聽話人需要對該表達形式的語義進行補充和完善;不過,它們所涉及的語言成分的語義類型存在顯著的差別:邏輯轉喻是不同范疇之間的替代,而概念轉喻是同類范疇的替代,即實體代實體。它們在壓縮結構、語義所指、轉指義固化、半能產性和多種解釋等方面表現出一定的差異。

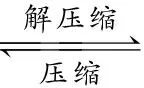

5.1 壓縮結構

宋作艷(2011a、2011b、2013)曾指出,邏輯轉喻結構本質上是一種壓縮結構。邏輯轉喻的生成是個壓縮過程,動詞被隱藏起來;而邏輯轉喻的解釋、理解過程則是解壓縮的過程,把隱藏的動詞釋放出來。比如,“趕寫論文”到“趕論文”是生成、壓縮的過程,把動詞“寫”隱藏起來了;而從“趕論文”到“趕寫論文”則是解釋、解壓縮的過程,把隱含的動詞釋放出來。我們認為,概念轉喻也具有“壓縮”和“解壓縮”的性質,其原型形式通常也是一種壓縮結構,而轉指形式是一種解壓縮結構。比如:

上面這些例子中,右側的解壓縮結構比左側的壓縮結構在形式上多出了一些成分,我們稱這種情況為“形式壓縮/解壓縮”,解壓縮結構是對壓縮結構的語義補充和還原(recover),反映在形式上就是解壓縮結構比壓縮結構要多一些語言成分。這種壓縮和解壓縮同時在語義和形式上得以體現。不過,與邏輯轉喻通常壓縮的成分是動詞不同,上面這些概念轉喻中壓縮的成分多為名詞,比如,“電視機”壓縮了“顯像管”,“的確良”壓縮了“衣服”,“景德鎮”壓縮了“瓷器”,“出租車”壓縮了“司機”。而這些被壓縮的名詞之所以能夠被還原出來,依靠的是名詞的物性角色,通過物性角色能夠將轉喻框架里相關的成分激活(activate),從而使它們能夠浮現在句子表層。比如,“電視機”的構成角色包含“顯像管”;“的確良”是“衣服”的材料角色;“景德鎮”的功用角色“生產”可以激活“瓷器”;“出租車”的功用角色“開”可以激活施事“司機”。

5.2 語義所指

Godard & Jayez(1993)通過照應語(anaphora)、關系化(relativization)和并列結構(coordination)三種鑒定手段證明了法語中體動詞commencer并不會強迫后面的名詞短語發生類型和所指上的變化。宋作艷(2011a)認為漢語中的情況也是如此,如“趕論文”中的“論文”并未變成表達事件的“寫論文”。也就是說,邏輯轉喻情況下名詞并未發生語義所指的轉變。但在概念轉喻中,名詞的語義所指發生了變化。例如:

(18)電視機燒壞了,顯像管需要拿去修。

(19) 他總是喜歡穿一件的確良到處跑。

(20) 我買了一套景德鎮,價格非常便宜。

(21)出租車在罷工,因為他們反對新的政策。

(18)中的后續小句說明“電視機”其實指的是“電視機的顯像管”;(19)中的量詞“一件”,表面上修飾“的確良”,實質上修飾的是“的確良做成的衣服”;(20)中的“一套”其實修飾的是“景德鎮產的瓷器”,同時,后續小句中的“價格”也說明了這一點;(21)后續原因小句中出現的是“他們”,說明“出租車”其實指代的是“開出租車的司機”。這些例子說明,概念轉喻中名詞的語義所指確實發生了變化,不再是名詞自身所表示的事物。

5.3 轉指義固化

邏輯轉喻是一種壓縮結構,基本上都可以用“壓縮/解壓縮”進行語義上的解釋,邏輯轉指義并不能固化為名詞詞義的一部分。比如,在Mary enjoyed the book中,轉指義read the book并不是名詞book意義的一部分。但是,在一些概念轉喻中,轉指義可以逐漸固化為名詞詞義的一部分,這類情況就不宜看成是壓縮結構⑤。比如:

(22) 幫手

(23)白宮沒有表態

(24)紅領巾是祖國的未來

例(22)中的“手”轉指“人”,《現代漢語詞典》(第6版:1195,以下簡稱《現漢》)對于“手”的釋義中包括“擅長某種技能的人或做某種事的人”。可見,“人”已經成為“手”詞義的一部分。例(23)中的“白宮”轉指“美國政府”,“白宮”在《現漢》(24頁)的釋義為:“美國總統的官邸,在華盛頓,是一座白色的建筑物。常用作美國官方的代稱。”顯然,“美國政府”這一轉指義已經固化在“白宮”的詞義之中。例(24)中的“紅領巾”轉指“少先隊員”,表明一個特殊的群體,這個意義也已經固化為“紅領巾”這個詞詞義的一部分,《現漢》(537頁)將這個意義明確標示了出來。

有意思的是,同樣是“紅領巾”,在與不同的謂語搭配時,所激活的轉指概念也有所差異。例(24)中的“紅領巾”轉指“少先隊員”這一群體,但在下面例(25)中,“紅領巾”指代“戴著紅領巾的人”,具有個體指稱的功能,而不指稱群體(李強2015)。例如:

(25)紅領巾走過來了。

這種情況下,其轉指義就不能被認為是詞義的一部分,因為它只是一種臨時性的轉指用法,并不像(24)那樣,“紅領巾”已經固定化、規約性地成了“少先隊員”的代名詞。

5.4 半能產性

Verspoor(1997)、宋作艷(2011b)都曾指出,邏輯轉喻不是一種能產的語言現象,受語言規約化等因素影響。比如,“學習開車”“學習造車”和“學習修車”都可以說,但只有“學習開車”可以壓縮成“學車”,而其他兩個都不能這樣壓縮;“擅長畫國畫”可以壓縮成“擅長國畫”,而“擅長寫論文”不能壓縮成“擅長論文”。這體現了邏輯轉喻具有半能產性的特征。與之類似的是,概念轉喻也具有半能產性的特征,比如:

(26) ?出租車在吃飯——開出租車的司機在吃飯

(27) ?買的確良——買的確良做的衣服⑥

(28) ?這個景德鎮外觀非常漂亮——這個景德鎮產的瓷器外觀非常漂亮

(29) ?我換了個電視機——我換了個電視機的顯像管⑦

上面四例中,左邊句子是右邊句子的壓縮形式,右邊句子是左邊句子的概念轉喻形式。可以發現,若要表達右邊句子的語義內容,左邊句子都是不自然的表達形式。這說明概念轉喻也具有半能產性的特征。(26)中的“出租車”不能像(17)那樣轉指“開出租車的司機”,(27)中的“的確良”不能像(15)那樣轉指“的確良做成的衣服”,(28)中的“景德鎮”不能像(16)那樣轉指“景德鎮產的瓷器”,(29)中的“電視機”不能像(14)那樣轉指“電視機的顯像管”。這些概念轉喻不能成立的原因有以下幾點:a. 受謂語動詞的影響。比如,“吃飯”要求主語具有強生命性特征,“出租車”是無生命物體,所以語義上就被限制不能出現在主語位置上。雖然“罷工”也通常要求其主體是人,但它對于生命度的要求并不是特別高,因為罷工的主體可以是某個行業,這可能給“出租車在罷工”的成立提供了較大的容忍度;b. 受語義相容性的影響。比如,“買”和“的確良”之間本來就在語義上相容,“換”和“電視機”在語義上也是如此,而轉喻發生的前提條件是語言成分的語義不相容性,所以,“買的確良”和“換電視機”都不能發生概念轉喻;c. 受量詞的影響。比如,例(28)中的“個”替換為“套”時,概念轉喻也會發生,這可能是因為“套”相對于“個”來說,更加容易強迫“景德鎮”產生“瓷器”的語義解讀。

5.5 多種解釋

宋作艷(2011b,2013)都曾指出,邏輯轉喻具有多種解釋的可能性。比如,在John began the book中,began the book有began reading the book和began writing the book兩種解釋,究竟取哪種解讀需要依賴于John的身份。如果John是編輯,那么,還有一種可能的解讀是began editing the book。可見,在邏輯轉喻中,動詞可以強迫賓語名詞產生多種解讀的可能性,這一方面依賴于名詞所能提供的物性角色,一方面也取決于具體的語境知識。與邏輯轉喻相似,概念轉喻也具有多種解讀的可能性。例如:

(30) 讀魯迅

(31)電視機燒壞了

(32)車需要清洗

(33) 穿的確良

(30)中“讀”的對象既可以是“魯迅寫的文章/書籍”,也可以是“關于魯迅的文章/書籍”;(31)中,既可以是“電視機的顯像管”燒壞了,也可以是“電視機的電路板”燒壞了;(32)中的“車”既可以指“車門、車窗、車身殼體”等外在部件,也可以指“車的座椅、坐墊、裝飾物件”等內部部件;(33)中的“的確良”既可以指“的確良做的上衣”,也可以指“的確良做的褲子”。這些轉喻義的識別同樣取決于具體的語境。

綜上所述,邏輯轉喻和概念轉喻都是認知轉喻的具體表現形式,它們之間有相似之處,同時也存在差異。相似性體現在:a 邏輯轉喻和大多數的概念轉喻都是壓縮結構,是將句子中某些成分的完整語義壓縮在其他成分之中;b 邏輯轉喻和概念轉喻都具有半能產性,并不是在任何情況下都能發生;c 它們都具有多種解釋的可能性,通過轉喻形成的語義解讀不止一種。同時,它們之間還存在差異,具體表現為:a 邏輯轉喻通常壓縮的是動詞性成分,而概念轉喻一般將名詞性成分壓縮;b 邏輯轉喻未發生語義所指的轉變,而部分概念轉喻發生了語義所指的改變;c 邏輯轉喻基本上都是壓縮結構,而在一些概念轉喻中,轉指義逐漸固化為名詞詞義的一部分,這類情況不宜看成是壓縮結構。

六、 余論:語義加工和理解中的本體論主義

當代人工智能技術正處于高速發展的過程之中,確立了要實現計算機類人腦的宏偉目標,而實現這一目標的關鍵自然而然地落在了對語言的處理上。人工智能專家庫茲韋爾(R. Kurzweil)曾經在一次訪談中說到:如果計算機能把語言的問題處理好了,那么人工智能就沒有什么難題了。但是,迄今為止機器所實現的智能與人類智能相比仍有質的區別,不僅在語言生成和理解上,甚至在基本的日常行為活動上,與人類的差距也還相差甚遠。截至目前,還沒有足夠的能力造出一臺可以自動穿越擁擠的房間或能理解兒童故事的智能機器。人工智能的“第一定律”說明那些對于人類來說輕而易舉的事情,對于計算機來說,要實現起來則非常困難,比如實現與人的自由話語交流(Pinker 1994)。以至于一些學者消極地認為目前計算機所做的工作只是完成句法加工或符號轉換,充其量是個句法機,而不是語義機或智能機。其中,最具代表性的當屬美國哲學家、認知科學家塞爾用他的“中文屋實驗”來表明他對人工智能現如今發展的看法和評價:已有計算機所實現的所謂智能“本身所做的”只是“形式符號處理”,它們“沒有任何意向性;它們是全然無意義的。……用語言學的行話來說,它們只是句法,而沒有意義”。“計算機所做的事不是‘信息加工’,而是處理形式符號。”

與此同時,越來越多的學者也在反思人工智能與人類智能的差別在什么地方,人工智能如何才能達到人類智能的水平,并逐漸意識到:要想解決人工智能難題,就得把關注的重心由機器轉移到人自身,強調“認識你自己”;如果能夠知道人類是如何進行語義加工的,通過什么方式具備意向性,就可以完成機器對自然語言加工的模擬,從而使機器更加智能。也正是在此大背景下,本體論語義學應運而生⑧。

從哲學范疇來說,本體(Ontology)是對客觀存在的一個系統的解釋和說明,關心的是客觀現實的抽象本質。本體論語義學是哲學上這一本體概念的自然延伸和發展,其倡導者尼倫伯格(S. Nirenburg)和拉斯金(V. Raskin)說:“本體論語義學是一種關于自然語言意義的理論,一種關于自然語言加工的方案,它把經構造而成的世界模型或本體論作為提取和表述自然語言文本意義的基本框架。”其動機就是讓機器能夠接受、理解、表征和生成自然語言的意義。本體論語義學認為,在人類的語義加工過程中,存在著本體論的意義層次,儲存有一種本體論圖式和本體論知識資源;這種本體論圖示和知識資源為表征的詞項的意義做本體論的定位,說明它屬于哪一類存在,其特點、性質、屬性等是什么,從而使得人類得以把符號與世界聯系起來,進而使得人類智能有意向性和語義性。

從語義加工的本體論主義角度看,生成詞庫理論,尤其是其中的物性角色正是一種從本體論角度對知識的抽象化和概念化過程,它是對詞項在本體意義和概念層面的知識構建,是從世界萬事萬物中獲取到的、并用來描述世界的一種靜態知識,是內存于人類語義加工中的資源和概念圖示,反映了語言符號、概念以及事物三者之間的聯系。并且,對于事物認知識解的某些物性角色知識也有著生物學的根基。認知神經科學發現,人的復雜的認知任務有著為數驚人的特定腦區的活動參與其中。比如,當我們注意真實的單詞時,腦前部特定區域會被激活。當要求被試指出名詞的用途(例如錘子—敲打)或者構成關系(錘子—工具)時,腦部額區和顳區特定區域會被激活(Solso 2005)。這說明名詞的功用角色和構成角色會激活大腦的不同區域。Warrington & Shallice(1984)提出的感知/功能理論(the sensory/function theory,簡稱SFT)也證明:在人腦中,知識是以概念的形式存儲,而這些概念是以特征為表征的。其中包括感知性和功能性兩個子系統,不同的子系統具有分布在不同的腦區,具有各自相對獨立的腦組織結構。感知性子系統存儲著事物的感知性特征,即物性結構中的形式角色。

本文所討論的認知轉喻現象是人類一種高級的語義理解形式,反映了人類高級的認知思維方式;它同時也是神經運作過程的產物和認知表征形式,具有心智的體驗性特征,特定的轉喻依靠特定的神經區域和回路以及共激活過程的事實可以進一步支持認知語言學的語言體驗觀(曾國才2015)。既然轉喻具有認知體驗性特征,那我們對于名詞所指事物的體驗性認知在轉喻的概念理解中就應該能發揮重要的作用,對名詞所指事物在自然界和社會中所呈現出來的屬性、特征、性質等方面的認識有助于解釋轉喻義的生成和理解機制。具體來說,對于轉喻表達形式的語義理解需要依賴物性角色這種本體知識。物性角色對事物本體進行了解構和重構,將自然語言的語義本體概念化,從而避開了意義的指稱論假設,而把語言符號的意義定義為人們對該符號所指稱事物的不同屬性維度的認識,確定了語義和世界的聯系,強調意義概念的實踐認識來源;并且,物性角色這種概念意義表征有其天然的可形式化的優勢,能夠用精確的數學描述形式化,從而讓語義表征能被計算機所學習⑨。因此,對于通過神經計算模型或人工神經網絡構型來描寫轉喻的認知加工過程來說,物性角色本體知識也應該能夠在其中起到一定的作用。

注釋

① 這“四因”分別是形式因、質料因、目的因和動力因。“形式因”說明某物是什么,“質料因”說明某物由什么構成,“目的因”說明某物的目的性,“動力因”說明某物如何形成。

② 語義組合性原則也即語義組合的“弗雷格原則”(Frege’s Principle),其大致內容是:句子的整體意義是其組成部分的語義和組合方式的函數。

③ 沈家煊(1999)指出,認知框架是心理上的“完形”結構,完形結構作為整體比它的組成部分在認知上更為簡單,容易識別、記憶和使用。

④ 下文用例大多數引自已有的相關研究,不再一一標注。

⑤ 袁野(2010)認為這種情況屬于常規轉喻,喻體都有清晰而固定的所指,所指義固化在大腦詞庫中,因此不需要特別的壓制機制來理解。

⑥ “買的確良”可以說,意思是“買的確良這種布料”,而不能理解為“買的確良做的衣服”。

⑦ “換了個電視機”可以說,意思是“換了臺新電視機”,而不能理解為“換了個電視機的顯像管”。

⑧ 本節對于本體論語義學的介紹,主要參考高新民、趙澤林(2008)。

⑨ 生成詞庫論提出了形式化的詞義描寫框架和與之相配套的可計算的詞義表達式,這特別有利于應用到面向內容計算的語義資源的建設工程上。相關內容參見Pustejovsky(1998)。