印尼巴厘島非遺保護與旅游利用的二元結構及其啟示*

宋立中 宋 璟

自20世紀70年代以來,針對旅游的負面影響,國際學術界提出過諸如民族文化商品化*Greenwood D J.Culture by the pound: An anthropological perspective on tourism as cultural commoditization, Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, edited by Smith V., Philadelphia: University of Pennsylvania Press,1989,pp.171 -185.、“迪士尼化” “麥當勞化”*Jafar Jafari(Chief Editor). Encyclopedia of tourism,London, Routledge, 2000 ,p. 91.或偽事件*Boorstin D J . The Image : A Guide to Pseudo-Events in America[M].New York : Harper & Row , 1964.、“一種帝國主義形式”*丹尼遜·納什:《作為一種帝國主義形式的旅游》,瓦倫·L·斯密斯主編 《東道主與游客——旅游人類學研究》,昆明:云南大學出版社2007年,第41-59頁。等觀點。Dean MacCannell (1973) 的“舞臺真實”理論(staged authenticity)*MacCannell , D. Staged Authenticity : Arrangements of Social Space in Tourist Settings. American Journal of Sociology,1973,79(3):589-603.認為,民族文化舞臺化,實際上是迎合游客獵奇心理的一種做法,其本質是對弱勢民族或“族群”的“玷污”和“褻瀆”,實際上給游客展示的是一種“偽民俗”,并形成旅游者與當地人之間的“不對稱性交流”。Greenwood(1989)認為,文化商品化促使這種“真實性”遭到破壞,是一種虛假的文化,這對旅游目的地的文化來說是極大的損壞;濫用“地方色彩”并把它當作“引誘”,這會損毀傳統文化。但也有持反對意見者,以Cohen(1988)為代表的另一派旅游人類學家則認為,商品化使真實性喪失是一種荒謬的說法。因為一種新的文化產品可以隨時被接受為“真實”。商品化不一定破壞文化產品的真實性。文化商品化反而會給旅游產品增加新的含義。旅游收入反過來能夠有效地保護地方文化,促進旅游地社區居民的文化認同和文化傳承等*Cohen E. Authenticity and Commoditization in Tourism, Annals of Tourism Research,1988,15(3):371-386.。旅游對民俗文化的影響到底是福是禍?莫衷一是。然而,印尼巴厘島文化旅游的實踐對這個問題的一體兩面都提供了鮮活的例證。

大眾旅游已在印尼巴厘島走過了40多個年頭,游客量從1970年的24340人次猛增到2017年的5697739人次,雖然在島上可以見到為游客提供便利的一系列現代化設施,如酒店、酒吧、超市、漢堡連鎖店、紀念品商店等,但其傳統的民族舞蹈、戲劇、工藝品制作技藝以及宗教儀式等非物質文化遺產幾乎都被完整地保留了下來,并沒有出現文化人類學家所謂的民族文化過度商品化的陷阱,同時還強化了巴厘人文化認同感,這就是人們所稱的“巴厘奇跡”或“巴厘現象”。正如菲利普·F·麥基恩所認為的那樣,旅游業的發展導致巴厘島經濟結構的雙重性,即旅游業發展既有助于巴厘藝術家和手藝人保持高標準,也可能為大眾旅游市場的需要而低標準的生產游客所需要的文化商品。因此,旅游業有助于巴厘人的“民間、民族或地方文化”的生存,對個人和社區來說,“巴厘人作為舞蹈家、音樂家、藝術家和雕刻家的傳統角色是謀生的新的選擇。旅游業的外部力量并沒有改變巴厘文化的內在結構”。巴厘人在應對旅游業發展的沖擊時能夠很好地處理旅游的世俗世界和宗教的神圣世界的界限,從而保持巴厘人非物質文化遺產如舞蹈、音樂、宗教儀式、手工技藝等的完整性。麥基恩將此現象稱之為“文化內在變化”[注]菲力普·F.麥基恩(Philip Frick Mckean):《走向旅游業的理論分析:巴厘島經濟的雙重性和內在文化變化》,瓦倫·L·斯密斯主編《東道主與游客——旅游人類學研究》,昆明:云南大學出版社2007年,第104-119頁。。筆者采取文獻歸納法和參與觀察等方法,結合巴厘島烏布皇宮為核心區域的非物質文化遺產旅游利用案例,考察巴厘人在利用傳統文化發展旅游業實踐過程中所存在的明顯的二元結構,這種二元結構體現在“神圣與世俗”“本真與流變”“局內與局外”“傳統與現代”等方面。巴厘人通過平衡上述諸多二元關系,使得巴厘島非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)等文化資源得以有效利用、保護和傳承,這一“巴厘奇跡”對我國非物質文化遺產保護性利用或許有著重要的啟發意義。

一、印尼巴厘島文化旅游發展與“非遺”利用的經驗

印尼巴厘島非遺保護意識并非一開始就是自覺產生的,而是旅游發展“倒逼”的結果。在國際、國家、地方和社區多個層面的參與下,最終找到一種為各方所接受的旅游發展模式,即巴厘人所謂的pariwisata budaya(文化旅游,印尼語英譯轉漢譯,以下類似術語的翻譯均如此——筆者注)。這種發展模式是以當地社區的自覺參與和無形文化的原生態利用原則為依托的,共同成就了“巴厘奇跡”。

(一)巴厘島旅游發展概述

印尼巴厘島土地面積5600平方公里,人口300多萬,印度教是全民信仰的主要宗教,現在80%巴厘人信奉印度教,教徒家里都設有家廟,家族組成的社區有神廟,村有村廟,全島有廟宇125,000多座。可以說,巴厘音樂、舞蹈、戲劇、手工技藝等非遺無不滲透著宗教成分,因此,巴厘文化旅游產業的發展就是依托這些非遺和物質文化遺產逐漸成長起來的。

巴厘島自從1920年代以來就以一個旅游目的地而著稱,但直到1970年代旅游者才有相當的規模。依賴于巴厘島作為一個旅游天堂的權威形象,印尼政府決定使巴厘島成為展示印度尼西亞形象的窗口。在1970-1980年代期間,外國旅游者到訪巴厘島的人數成倍增長,從原來每年不到3萬人次增加到大約30萬人次。與此同時,酒店容量也有大幅增長,由原來的不到500間客房增加到4000間客房。然而,直到1980年代晚期,巴厘島旅游發展才走上快車道,游客人數飆升,酒店投資和其他相關旅游設施也快速上升。因此,外國游客人數1990年達到大約100萬,2000年徘徊在200萬左右。同時,酒店容量迅速躍升到1990年的2萬間,2000年超過4萬間[注]Picard M.,Touristification and Balinization in a time of reformsi,Indonesia and the Malay World, 2003, 31 ( 89) : 108- 118.。

巴厘島入境游客數除了因2002年爆炸案和2003年“非典”影響而連續幾年呈負增長之外,從2007年到2016年10年間,巴厘島接待外國游客人次有了大幅上升,從166萬多人次上升到492萬多人次,多數年份呈兩位數增長(見表1)。旅游業已成為巴厘島的支柱產業,每年創造的產值占全印尼旅游業的四分之一。旅游給巴厘島帶來了持續的經濟收益,社區居民共享了收益成果,拓寬了就業渠道,一些社區居民可以充當舞蹈家、藝術家和雕刻家作為謀生的新的選擇。先進的技術運用提高了生產力,政府修建并完善了基礎設施,人民生活水平有了較大提高。但過度的旅游開發對當地生態環境和傳統文化也產生了嚴重威脅。

表1 2007—2016年巴厘島外籍入境游客相關數據

數據來源:Bali Tourism Board,2017.原文獻中有4-5處計算錯誤,引用時已作更正——筆者注。

(二)準確的文化旅游定位

巴厘當局對旅游業發展始終持一種矛盾的態度,他們把旅游業既看作是充滿著危險的,又看作是繁榮發展的一種承諾。一方面,藝術與宗教等非遺使巴厘島聞名世界,成為游客眼中的主要吸引物,反過來又把巴厘文化轉變成為該島經濟發展的最有價值的資產。但另一方面,外國游客的涌入被巴厘人視為一種“文化污染”。為了防止這種“致命”的后果,巴厘當局設計一項pariwisata budaya(文化旅游)政策,旨在通過利用文化來吸引游客,發展旅游的同時又不降低巴厘文化品位,反過來還可以將旅游收入用于促進文化的發展[注]Picard M. From Turkey to Bali:Cultural Identity as Tourist Attraction,The Study of Tourism: Anthropological and Socilogical Beginnings, edited by Dennison Nash,Elsevier,2007,p.174.。

這一計劃就是1992年印尼政府請求世界銀行幫助設計的巴厘城市基礎設施改善項目,即“巴厘的可持續發展計劃”(Bali Sustainable Development Project,簡稱BSDP)。這個項目的一部分直接促進了巴厘文化遺產資產的保護、管理和開發,這些遺產資產被視為由于開發壓力和大眾旅游所引起的瀕危遺產。保護遺產的職責是由省政府承擔的,巴厘文化局作為實施機構。在巴厘文化局內成立一個文化遺產保護部門,其職責是在文化遺產保護的所有方面為省政府提供建議[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme: Music, Dance, and Cultural Transformation at the Ubud Palace,Bali,Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。

巴厘島文化旅游產業主要基于其非遺而發展起來的,這些產業包括起源于傳統劇目的舞蹈和音樂表演,生產和銷售音像制品,為非巴厘島人和游客提供舞蹈和音樂培訓的教學網絡等。這一點在烏布尤其明顯。烏布是巴厘島文化旅游的主要目的地,位于烏布文化旅游中心區的是普里莎仁阿貢(即烏布皇宮),這個地方每當夜分時段就為游客提供舞蹈和音樂表演。宮殿轉變成為一個游客聚集地點,一個“有意味”的文化空間。這里節目演出的性質被認為是傳統傳統和旅游業相互作用的有代表性的一種方式,并且為巴厘人所熟練地掌控。因此,Leo Howe認為,巴厘文化旅游的發展可以解釋為諸多因素共同作用的結果:即非巴厘藝術家在烏布的一段活躍歷史;文化旅游的確立;當地音樂和舞蹈恢復活力;將音樂和舞蹈不斷增加為創收的吸引物以及20世紀70年代以來印尼政府若干決議和社會經濟的發展政策等[注]Howe,L.The Changing World of Bali:Religion,Society and Tourism,London and New York:Routledge Taylor & Francis Group,2005,P.135.。顯然,以音樂和舞蹈為代表的巴厘島傳統歌舞在其文化旅游發展中扮演著重要的角色。巴厘本土藝術家I Wayan Rai認為,烏布音樂表演性質從當地傳統的節慶延伸到傳統習俗(包括策劃旅游事件),這種變化不僅僅與烏布民間恢復音樂活力的行動相關,也與印尼政府和巴厘島當局推動巴厘島國際旅游并利用巴厘文化作為旅游吸引物的長期政策密不可分[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme:Music,Dance,and Cultural Transformation at the Ubud Palace,Bali,Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。總之,音樂和舞蹈發展的地方恰好是傳統文化和旅游業的交匯點。顯然,印尼巴厘島旅游業的上述發展業績得益于該島的“文化旅游”的發展定位。

(三)原生態[注]本文中所指的“原生態”“原生態語境”“原生態保護”“原汁原味”等表述,主要是針對巴厘島烏布村非物質文化遺產的表演空間、表演主體、表演形態、道具與樂器等方面所保持的原始、質樸和不加雕琢等特點而言的,下文中已有闡述。當然,在旅游語境下,巴厘非物質文化遺產傳承和保護要完全做到“原汁原味”也是不可能的。在文化人類學、旅游人類學、文化遺產研究等領域,圍繞“原生態文化”的概念長期存在爭論。黃志輝將其概括為“批駁論”和“辯護論”,它們分別代表兩種文化保護方案。批駁者認為,文化是歷史的、實踐的,沒有任何族群或文化具有先天的原型,追求原汁原味的企圖,只不過是現代消費社會自我否認的心理投射;辯護者認為,文化結構相對穩定,其調試過程也相對漫長,因此存在一個較為穩定的保護對象。筆者認同后者的觀點。參見黃志輝《第三條思路: “原生態文化”保護的并接實踐》,《中央民族大學學報》( 哲學社會科學版)2017年第3期。的“非遺”利用模式

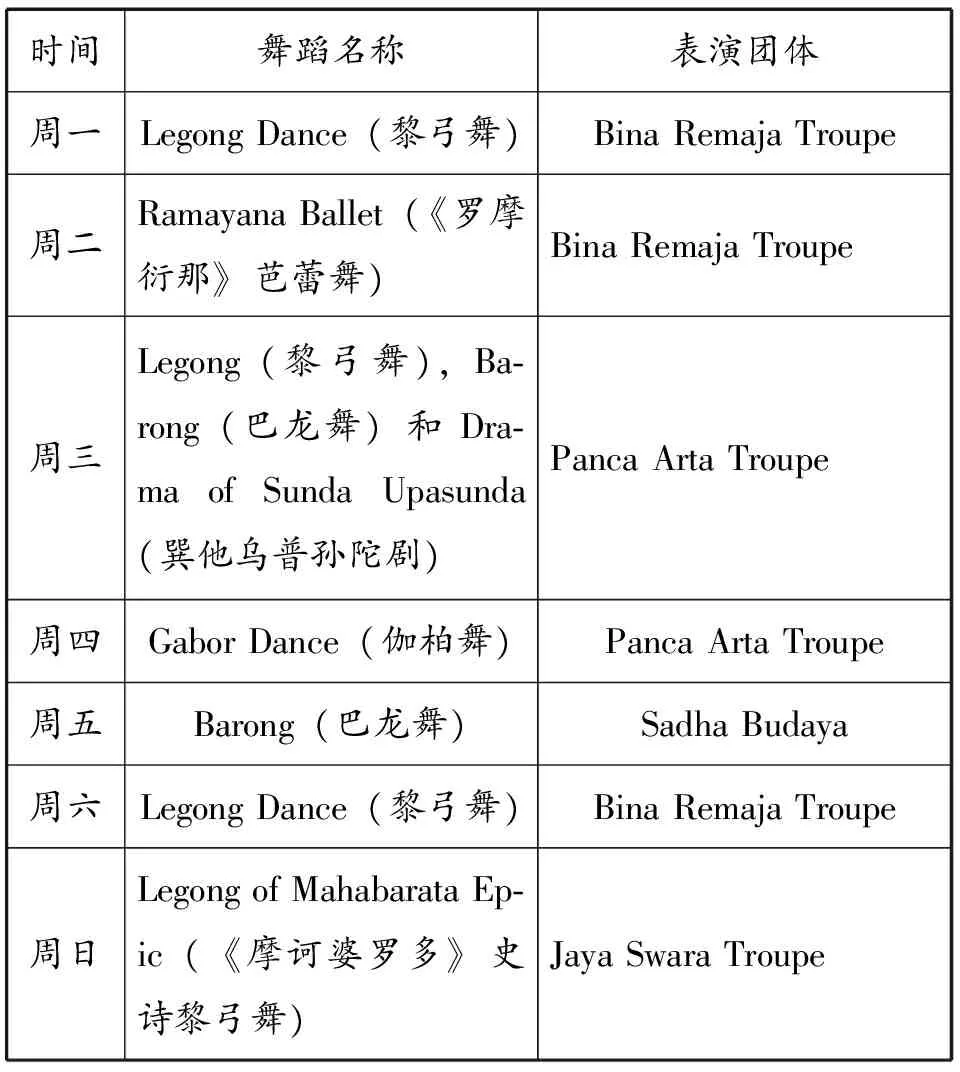

筆者于2012年2月18日晚在烏布皇宮觀看一場名為《Legong Dance》的舞劇(黎弓舞),這是巴厘島傳統劇目,露天舞臺布景,演出道具都是傳統樂器,參與人員全是當地社區居民,演出形式嚴格遵循傳統方式,唯一“革新”之處就是利用現代音響設備。演出盡管有些枯燥,但這種“原汁原味”的表演還是吸引了不少西方游客。根據巴厘旅游局的工作人員介紹,從1989年以來,烏布皇宮夜間舞蹈表演就一直在開展,每周演出節目交替進行,至今不衰(見表2)。巴厘島非物質文化遺產展演當然不止烏布皇宮一處,但烏布皇宮所在地的演出在巴厘島非常有名,它是巴厘無形文化的“原生地”,無論是巴厘人還是游客,在這里演出或觀看代表的是“原汁原味”。

烏布皇宮(Puri Saren Agung)位于烏布村莊最重要的十字路口,從巴厘人的觀點來看,將建筑和活動的影響組合形成社區、經濟活動、歷史、信仰、村莊身份的中心:bale banjar (家族會議苑閣),pasar (村莊市場),pura (寺廟) 和 puri (宮殿)。上述每一個要素都是一個構成意義的支撐因素,并且存在于巴厘人公共生活和個人生活之中,同時它們在這個十字路口彼此接近,構成了一種支撐巴厘社會力量的集聚。在巴厘人的宇宙觀中,家庭、寺廟和村莊是按照一個基于雙軸線的方向性思想組合在一起的,通過與宗教神山阿貢山的相對位置來確定代表正義和邪惡的力量。阿貢山在巴厘島的東北部,是巴厘島的最高峰,最接近天堂的地方,眾神的居所,仁愛力量的源泉。它的中心是kaja(面山的方向),kelod是其相反的方向(面海的方向)。其次是互補的軸線kangin-kauh代表“日出(東)——日落(西)”的方位。這種軸向的思想體系應用于建筑和村莊的空間布局中,通常最神圣或最重要的部分不是在面山方向就是在日出的方向。因而,不太神圣或重要的部分在面海或日落的方向[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme:Music,Dance,and Cultural Transformation at the Ubud Palace,Bali,Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。因此,巴厘非物質文化遺產展演選址于烏布,無疑表明了巴厘人遵循無形遺產利用的原生態語境原則。

表2 烏布皇宮舞蹈表演一周日程表

資料來源:轉引自Peter Dunbar-Hall(2003)[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme:Music,Dance,and Cultural Transformation at the Ubud Palace,Bali,Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。

(四)健全的社區參與機制

巴厘旅游部門起初對游客的管理是相當嚴格的,最初的方案是通過維持游客和東道社會之間的一個適當距離來組織游客活動,以保持旅游發展所引起的社會—文化成本降到最低。游客和社區居民之間的交流會減少,旅游的不穩定影響可能會最小。即使允許游客進入巴厘中心地區的文化腹地,但必須是以簡單的、可控制的短途旅行為目的。這種旅游觀念特別強調游客的非文化休閑活動和非個人的消費,這樣就把巴厘人降到一個被動的旁觀者地位,這種旅游模式很少為當地人帶來收益。

為扭轉這種局面,巴厘地方長官都不約而同地強調社區參與旅游發展的權力維護。例如2000年新任巴厘旅游部長I Gde Ardika強調需要發展一種“人民的旅游”(a people-based tourism)以便給當地社區帶來益處。而且部門的名稱也從“旅游與藝術部”改為“文化和旅游部”。他強調文化和旅游并非對立,而是一枚硬幣的兩面,彼此豐富對方的價值。2001年6月新上任的巴厘市長I Gde Pitana更加提倡從資本密集型旅游向一個“人民的社區主導的旅游”(a people’s community-based tourism)轉變,這種旅游發展理念的變化表明,巴厘當局的目的是建立健全巴厘旅游業發展的社區參與機制,賦權于人民[注]Picard M. Touristification and Balinization in a time of reformsi, Indonesia and the Malay World, 2003, 31( 8-9): 108-118.。

除上述制度保證之外,巴厘非物質文化遺產保護與傳承還得益于巴厘人的社區共同體意識,用前述菲力普?F.麥基恩的話說就是民族文化保護的“內部動力”。在此意識的驅動下,巴厘人不斷增強其對傳統文化的熱愛和積極的參與意識。例如,位于烏布北部的克羅馬村(krama),這個村莊每周為游客表演凱卡克舞(Kecak)一次。凱卡克舞是巴厘島旅游展演最受歡迎的節目之一,該節目中《羅摩衍那》的故事講述的是羅摩的妻子西妲(Sita)被魔王拉瓦那綁架,后又回到Sugriwa和他的猴子軍隊的過程。不同于通常聽到的加麥蘭(合奏)多用于巴厘舞蹈,凱卡克舞是由男子合唱隊伴奏。凱卡克舞準備和表演是這個村子的一項綜合性活動,涉及到所有家庭成員,他們都是演員或作為后勤人員幫助組織這個表演的一些細節,如接送游客來往,售賣食物飲料等。正如筆者現場所見,傳統舞蹈在烏布皇宮的表演同樣如此。巴厘人具有公共意識、社區自助-互助合作(gotong-royong)和團體努力的慣例。在其中,每個人都有參與的愿望,他們堅信,整體比個體對凱卡克舞的貢獻更重要。Kecak的成功傳承體現在表演時所發放的節目單中,這個節目單將表演歸功于參與表演的集體成員(所有村民)(the krama desa adat)[注]Dunbar-Hall P. Culture, Tourism and Cultural Tourism boundaries and frontiers in performances of Balinese music and dance,Journal of Intercultural Studies, 2001,22( 2):173-187.。

二、印尼巴厘島“非遺”保護與旅游利用的二元結構

印尼巴厘島民眾在利用非物質文化遺產發展旅游過程中存在明顯的“二元結構”關系,這些二元結構的巧妙處理是通過巴厘人所謂的“pariwisata budaya”(文化旅游)這個帷幕實現的,同時巴厘人獲得了經濟收益、社會發展、文化傳承等多元回報,實現了“非遺”保護與利用的良性互動,具體表現在如下幾個方面:

(一)神圣與世俗

長期而穩定的宗教信仰使得巴厘某些文化具有特定的神圣性,這些神圣性的東西和事物存在著不可交易性。在巴厘人的精神世界中,只有高水平的工藝品才能作為奉獻給“神圣世界”的供品,不然會被認為是愚蠢、缺乏遠見并且褻瀆神靈的行為。

在巴厘島,許多舞蹈和戲劇表演都是獻祭給神的“貢品”,是在寺廟內舉行的。如果要讓游客不受歧視地接觸寺廟內部的圣殿,這是不切實際的,也具有潛在的褻瀆性和破壞性。按照慣例,在舉行儀式期間,巴厘人在進入寺廟之前必須遵守一系列的指令和禁令。他們必須穿戴得體,沐浴、凈化、行為安靜,經期婦女禁止進入寺廟。因此,擺在巴厘人面前的一個重要難題之一是如何將信徒的宗教實踐與為取悅游客而進行的藝術表演分隔開來。為此,巴厘當局在1971年特別召開了一次學術研討會,與會成員運用他們所熟悉的術語——agama(宗教)和adat (習俗)來區分哪些文化事象屬于宗教(agama)領域,哪些則屬于習俗(adat)或“藝術”。巴厘人開始重新將他們的“宗教”(agama)定位為一個主流的思想和行動,以與變得世俗化的“習俗”(adat)區別開來。這一區分的重要性在于,宗教是被看作巴厘人文化身份的基礎,圍繞宗教劃定一個界限,這樣就可以保護他們的最高價值觀。這次會議的一個可操作性的規定是將巴厘舞蹈分成三個類別。第一類是“神圣的宗教舞蹈”(wali),包括那些在寺廟的圣殿內部表演的舞蹈,且總是與一定的儀式相聯系;第二類舞蹈(bebali)包括在寺廟外面的院子中表演的舞蹈,也與儀式相結合;第三類舞蹈(balih-balihan)包括一切別的東西和指定為純粹娛樂表演的舞蹈,與儀式沒有關聯性[注]Howe L.The Changing World of Bali: Religion, Society and Tourism, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group,2005,pp.137-138.。這一類型的劃分在實踐中得到很好地貫徹。

以歐達蘭舞劇(Odalan)的展演為例。宣傳單是通過酒店和商店發放的,它告知游客節目的某些部分將對游客開放。這些表演節目可分為樂器演奏(bali-balihan of gamelan)、化妝舞會(topeng)、哇揚皮影戲(Wayang kulit)和舞蹈(kreasi baru)。這些表演節目的時間和日期都是公開的。然而,另一部分的歐達蘭舞劇的節目即被界定為bebali的那些節目,只對愿意穿戴合適的巴厘服裝的游客開放,這是當地習俗(adat)定下的規則。這不是簡單地把一兩件巴厘人的衣服加到西服上的事情,而是一件嚴肅的涉及宗教意義的著裝行為。對于男人們來說,服裝構成包括baju (帶袖寸衫), kain(布裙), saput (長裙), umpal (肩帶) and udeng (包頭巾);對于女人而言,她們的服裝包括 kain(布裙)、kebaya (女寸衫),sabuk (腰帶)、selendang (圍著布裙的長方形腰帶)[注]Dunbar-Hall P. Culture, Tourism and Cultural Tourism boundaries and frontiers in performances of Balinese music and dance,Journal of Intercultural Studies, 2001,22( 2):173-187.。由此可見一斑,巴厘人在旅游發展過程中很好地掌控著神圣與世俗的邊界,從而保持其非物質文化遺產的完整性和原真性(authenticity)[注]Authenticity一詞起源于中世紀的歐洲,是從希臘語authents一詞演化而來,除有 authorative (權威的) 與 original( 原初的) 的含義外,該詞亦包含 originator(創作者、創始人) 和creator (創造者) 之意。徐嵩齡指出,根據《奈良文獻: 真實性》的界定,Authenticity 的譯名應體現“原初”和“真實”兩個要點,“原真性”譯法即“原初的真實”,較為契合。參見徐嵩齡《文化遺產科學的概念性術語翻譯與闡釋》,《中國科技術語》2008年第3期,第54 -59頁。趙紅梅認為,《奈良文獻:真實性》 就將 Authenticity 解釋為“文化遺產的原初與后續特征”,習俗、世系與權威的古老程度、傳統與否、遵循慣習與否等即成了衡量 Authenticity 的標準, 表明“原”為“真”不可或缺的部分,因此,“原真性”譯法尤適用于文化遺產。參見趙紅梅《回望“真實性”(Authenticity)(上)——一個旅游研究的熱點》,《旅游學刊》2012年第4期。及其核心價值觀。

(二)本真與流變

巴厘人在進行“非遺”傳承時并非一成不變,文化傳承人在利用文化旅游這個平臺過程中發揮著主導作用。巴厘音樂家和研究者創造了兩個詞匯kreasi baru和komposisi baru,它們分別指代原創與再創作。kreasi baru (新的創作)專門指從原有材料中加以創作的音樂、舞蹈和表演活動的一個新的片段;komposisi baru(新的合成)明顯不同于kreasi baru,前者是指一種原創的新作品,后者則是在原有基礎上進行的再創作。在此過程中,大量的表演藝術已被去神圣化,允許其在游客面前使用。在新的巴厘音樂和舞蹈生產中,早先材料的典型化處理方式象征著一種變化的文化倫理,即Hobart等所指的“巴厘文化轉型的重要原則……流變是所有事物固有的特征”[注]Dunbar-Hall P. Culture, Tourism and Cultural Tourism boundaries and frontiers in performances of Balinese music and dance,Journal of Intercultural Studies, 2001,22( 2):173-187.。

以烏布皇宮周六晚的黎弓舞表演為例,這個舞蹈由前奏kebyar dang及之后的7個舞蹈(puspa wresti、topeng keras、legong kraton、kebyar duduk、kupu-kupu tarum、oleg tamulilingan、jauk)組成,最后是一段樂器表演。其中一些舞蹈已經被修改,從宗教舞蹈轉變成為為游客表演的世俗舞蹈。例如,Puspa Wrestii是一種宗教儀式改編的舞蹈,而oleg tamulilingan在世俗和宗教領域均有出現,依據語境不同呈現出所需的意義。這種相似的藝術雙重生活(double life)也能夠在Tari Panyembrahma(史詩《摩訶婆羅多》黎弓舞,周日晚上演)中看到。在20世紀60年代后期,針對世俗語境表演的需要,一種迎賓舞(Pendet)在Puspa Wresti基礎上發展起來,這種舞蹈是烏布宮殿表演中習慣性的組成部分。在巴厘島的其他聚集點也是這樣,其包含源于早就存在于宗教節目中的音樂和舞蹈設計,比較常見的是在儀式中上演的“加伯”(gabor)和“拉讓”(rejang)兩種舞蹈形式。盡管是從傳統舞蹈轉變為旅游用途,但它提供一個文化旅游起到“傳統”節目轉化作用的范例。Tari Panyembrahma在本世紀初已經非常明顯地轉化到宗教儀式的神圣領域中(不再進行旅游商品化的世俗表演),如今在寺廟迎賓舞儀式中一般性質的表演取代了更加傳統的加伯(gabor)[注]Dunbar-Hall,P.Tradisi and Turisme:Music,Dance,and Cultural Transformation at the Ubud Palace, Bali, Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。上述案例表明,在非物質文化遺產旅游利用過程中,巴厘人在保持其“非遺”核心價值觀不變的情況下,也會因應著社會的變化、旅游的發展等諸多因素的影響而適當改編,并且經過改編的世俗舞蹈與儀式也會“反哺”神圣的宗教世界,兩者相輔相成,辯證統一。

(三)局內與局外

巴厘島之所以能夠成為一個成功的旅游目的地,原因在于巴厘文化展示的迷人魅力,因此,巴厘人將自己的文化命運與旅游命運緊密地聯系在一起。因不滿為游客提供的虛假吸引物,他們邀請游客參加真實的文化表演。這些表演包括各種節日和慶祝活動,例如寺廟節日、通過儀式(rite of passage)、游行和火葬,并為具有異國情調的盛會提供場所,巴厘島也因此而出名[注]Picard M.From Turkey to Bali: Cultural Identity as Tourist Attraction, The Study of Tourism: Anthropological and Socilogical Beginnings, edited by Dennison Nash,Elsevier,2007,p.175.。這種文化展示的方式就是文化旅游。它不僅是一種應對游客尋求真實性的文化展示所期待的方式,尤其也是一種保護巴厘文化完整性的一種手段。因此有必要決定在什么程度上巴厘文化是可以向旅游服務開放的,通過發布指令,允許當地人知道他們被批準什么可以推銷給游客,什么東西無論如何也不能商業化。他們認為,在他們不能區分為自己還是為取悅游客的情況下,巴厘文化就會招致危險,即不再能夠區分他們自己的價值觀和通過游客宣傳的價值觀。如果真是這樣的話,巴厘文化就會變成一種“budaya pariwisata”(旅游文化)”——導致一種價值觀的混亂狀態(axiological confusion),即哪些屬于旅游?哪些屬于文化?變得混淆不清[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme:Music,Dance,and Cultural Transformation at the Ubud Palace,Bali,Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。

但巴厘人在旅游實踐中卻很好地掌控這一邊界。例如,音樂和舞蹈是歐達蘭舞劇(Odalan)最重要的方面。歐達蘭舞劇中音樂和舞蹈包括儀式節目單、娛樂表演節目、街頭游行音樂等。巴厘人把歐達蘭舞劇上表演的音樂和舞蹈分為三種類型,依據它們的用途以及隨之發生的表演地點加以劃分。wali是在一座寺廟的jeroan(內部的最神圣的庭院)中表演的舞蹈,具有許多宗教的功能;bebali是在寺廟的jaba tengah(第二庭院)中上演的儀式舞蹈,它們都在講述一個故事;bali-baliham是世俗的舞蹈,與儀式無關,在寺廟的jaba(第三庭院或外面)中進行并需要付費[注]Dunbar-Hall P., Culture, Tourism and Cultural Tourism boundaries and frontiers in performances of Balinese music and dance,Journal of Intercultural Studies, 2001,22( 2):173-187.。第一種類型拒絕游客觀看,第二種類型有限度地對愿意遵守其“規矩”的游客開放,第三種類型則完全對游客開放。上述案例表明,巴厘人在保持其宗教文化、音樂舞蹈等無形文化的后臺不受游客“侵入”之外,也并非絕對地將游客限定在“舞臺”化表演的前臺區域。他們也懂得,文化旅游吸引力的核心動力是體驗,只有為游客提供真實性的文化體驗,才能保持其旅游可持續發展。因此,他們有限度地將游客帶入“緩沖區”,加強其深度體驗,達到一種維克多·特納所稱之的“共睦態”(communitas)狀態,巧妙地在局內人與局外人之間轉換[注]維克多·特納:《儀式過程-結構與反結構》,黃劍波、柳博赟譯,北京:中國人民大學出版社2006年,第8頁。。

(四)傳統與現代

所謂“現代”就是因應大眾旅游發展的需要,迎合游客的口味和便于攜帶的簡單化、批量化和標準化產品,旅游紀念品的趨勢即是如此(格雷伯恩稱之為“機場藝術品”);歌舞表演類非物質文化遺產也經過改編,時間被壓縮以適應即興表演的要求。空間被精致的道具和現代視覺藝術的舞臺布景設計所裝飾以及電子的而非傳統樂器伴奏等,由此導致少數民族或原住民傳統文化過度商品化,進而產生變異及其功能的喪失。但在巴厘島,盡管存在旅游藝術品和文化展演的簡單化和標準化傾向,但并沒有完全喪失實用藝術和商業藝術,這是因為當地組織堅持要求高水平的工藝品才是恰當的供品,才可以奉獻給“神圣世界”。在巴厘人的精神世界中,給神靈供奉劣等祭品導致神靈不悅是愚蠢的和缺乏遠見的行為。因此,巴厘手藝人既要滿足市場需要,愿意改變他們的皮影人物和動物雕刻藝術品的主題,甚至可以雕刻索菲亞·羅蘭的半身像(“現代”),也要滿足“神圣世界”的需要(“傳統”)。神圣世界使巴厘的工藝、舞蹈和戲劇等非物質文化遺產得以確認和合法化,表明巴厘人在發展旅游的過程中對傳統和現代這一對矛盾的有效掌握,兩者共同強化了巴厘的文化生產力和自我身份。麥基恩認為,巴厘人的文化傳統可能通過其內在文化的變化得以保護[注]菲利普·F·麥基恩:《走向旅游業的理論分析:巴厘島經濟的雙重性和內在文化變化》,第113-114頁。。而沒有因為外部力量(比如旅游)的沖擊而發生質的變化。

三、印尼巴厘島案例的啟示:“非遺”保護與旅游利用的平衡機制構建

印尼巴厘島非物質文化遺產旅游利用的“二元結構”,某種程度上是“非遺”保護與利用的動態平衡機制的體現,其文化傳承與旅游發展的“邊界”的保持給予我們以諸多的理論和實踐啟發,筆者認為“非遺”旅游利用應遵循如下原則:

(一)內外區隔:舞臺真實原則

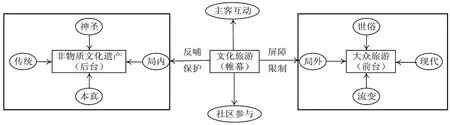

通常而言,大眾旅游的進入會使得旅游地文化過度商品化,一些“不可交易性”的東西也被用于交易與交換,旅游紀念品中裝飾了特殊的民族符號,使之從原來的“神圣性”轉變為“世俗性”。甚至一些具有不可外傳、外泄的形象、物品、符號也被出售。MacCannell 的“舞臺真實”理論認為,由于對一成不變的日常生活的厭倦,人們迫切需要到其他地方了解真實,但是他們所看到的并非真實,而是舞臺性的真實,即所謂的旅游地“文化商品化”。舞臺真實理論是借用歐文?戈夫曼的前、后臺二分概念,其目的是為了保護“后臺”,即東道地人們的傳統文化免遭破壞。為了保證前臺表演的“真實性” (authenticity)和“可信度” (credibility),就必須保證后臺的封閉性和神秘性。基于這種認識,MacCannell認為,現代旅游中的大多數經歷都屬于“旅游場合中的舞臺真實( staged authenticity in tourist settings) ”經歷[注]MacCannell D.:《旅游者:休閑階層新理論》第五章《舞臺真實》,張曉萍譯,桂林:廣西師范大學出版社2008年,第101-122頁。。楊振之基于MacCannell的前、后臺二分觀點,提出了“前臺、帷幕、后臺”的民族文化保護與旅游開發的新模式。他認為,“帷幕就是前臺的文化商業空間與后臺的文化原生空間的過渡性空間。旅游業發展所帶來的商業化熱浪在帷幕區得以大大緩解。帷幕的屏障功能,阻止過度的商業化熱浪席卷后臺,它讓后臺的原汁原味的文化得以留存,使后臺的文化得以保護”[注]楊振之:《前臺、帷幕、后臺——民族文化保護與旅游開發的新模式探索》,《民族研究》2006年第2期。。而楊振之并沒有給出“帷幕”的具體命名。但在非物質文化遺產保護與旅游利用的實踐中,巴厘人創造性地發現保護“非遺”后臺的帷幕就是他們所特指的“pariwisata budaya”(文化旅游)。巴厘人通過文化旅游這個平臺卻能夠妥善地處理好“前、后臺”關系。具體而言,在旅游展演過程中,對帶有宗教性質的非物質文化遺產,他們分別出神圣與世俗、局內與局外、本真與流變、傳統與現代的界限。也就是說,對于宗教信仰類非物質文化遺產而言,其核心要素是不能被商品化的,只能在舉行宗教儀式時進行,只能對局內人開放,保持其宗教的神圣性、本真性和傳統性;因民間信仰也有世俗化的一面,則可以將民間信仰非核心要素加以包裝、改編、壓縮等,提供世俗化、商品化的文化旅游產品,適合大眾需要,同時以文化旅游為屏障,既增強游客的文化參與性、體驗性,又有效限制大眾游客滲入后臺,從而保護后臺文化的原生態性。與此同時,通過文化旅游這個“平臺”,可以規范“非遺”利用的本真與流變的邊界或界限,在局內與局外、神圣與世俗、傳統與現代之間形成一個連續統。文化傳承人和當地居民通過操縱文化旅游舞臺化的程度,可以有效地把握“非遺”保護與傳承的界限。相比之下,我國一些少數民族宗教儀式展演的隨意性就缺乏巴厘人這種自覺意識。例如我國西南某苗族村寨每13年才舉行一次的神圣而莊嚴的“牯藏節”,為了等待一個大型的日本旅游團的參加而一再推遲舉行。按傳統的苗族習俗,所有的“牛牯”必須在同一時間宰殺,這一程序包含著與苗族祖先的神圣關系。然而,在地方旅游行政部門干預下,祭儀程序不得不往后拖延。之所以如此遷就日本游客,一個重要的原因是儀式中的部分牛牯系由日本游客出資購買的,這就使得傳統神圣的祭祀儀式變成了商品,成為資本的“奴仆”,類似的例子不在少數。為此,我們從巴厘人的實踐中提煉出非物質文化遺產生產性保護模型(見圖1)。需要說明的是,這個模型不僅實用于無形遺產的保護,也適合有形遺產的保護,具有一定的普適性。

圖1非物質文化遺產生產性保護模型

(二)與時俱進:活態流變原則

巴厘人在利用非物質文化遺產發展文化旅游的時候,有意識地保持若干二元平衡關系,本文所歸納的神圣與世俗、局內與局外、本真與流變、傳統與現代等四對關系,前兩者功能也是為了保持“非遺”的原真性和完整性,后兩者的目的則是妥善處理“非遺”本真性保護與因應旅游帶來的環境變化所作的適當改編,在不觸動“非遺”核心要素的前提下,對某些“非遺”進行再創作,使一些瀕臨衰退的傳統文化得以復興,這一點在任何國家或地區“非遺”利用中都應遵循的原則,而前兩者則可以因時因地而異。筆者認為,巴厘人的“非遺”保護性旅游利用實踐暗合了聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》對非物質文化遺產概念的界定,即“被各社區、群體,有時是個人,視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。各社區、各群體為適應他們所處的環境,為應對他們與自然和歷史的互動,不斷使這種代代相傳的非物質文化遺產得到創新,同時也為他們自己提供了一種認同感和歷史感,由此促進了文化的多樣性和人類的創造力。”即所謂的活態傳承。換句話說,非物質文化遺產的傳承與發展并不是一成不變的,按照埃里克?霍布斯鮑姆的觀點,傳統是可以發明的,他考察了人們習以為常的歐洲的所謂幾大傳統,認為傳統并不是古代流傳下來的不變的陳跡,而總是當代人活生生的創造[注]埃里克·霍布斯鮑姆等:《傳統的發明》,顧杭、龐冠群譯,南京:譯林出版社2004年版,第1-17頁。。無獨有偶,艾瑞克·科恩(1988)同樣認為,真實性是一個“社會建構”的概念,其含義是“可以商榷”(negotiated)的。他認為,所謂真實性并不等于原始,而是可以轉變的……當地人可以“創造一個提煉過的、新的真實。”即他所謂的“漸進性真實”(emergent authenticity)[注]Cohen,E.Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism Research,1988,15(3):371-386。。

(三)時空合一:原生態語境原則

巴厘非物質文化遺產展演一般遵循原生態語境的時空統一原則,這些展演地點也就是這些“非遺”產生的原始生境(The original habitat)。歌舞類“非遺”旅游展演在巴厘島已經形成固定的時間和空間習俗。以烏布為例,烏布宮殿的表演空間與東西軸線平行,不自覺地將這種方位體系融入到活動的表演之中,為舞蹈、音樂表演及其空間創造一個濃郁的暗示意義。烏布皇宮表演空間的布局體現了:東—西、神—人、宗教—世俗、表演者—觀眾、傳統—旅游等的對應關系。以這樣的方式,新的意義被書寫在場所里,在烏布皇家往事中強烈地展現出來。通過一個空間的隱喻和一個空間規劃主題的理解,音樂和舞蹈的表演暗指賦予意義到文化展示的方式之中。這些表演也造就了烏布宮殿的當代身份,同時也表明存在著不朽的文化傳統及其相應的變化[注]Dunbar-Hall P. Tradisi and Turisme: Music, Dance, and Cultural Transformation at the Ubud Palace, Bali, Indonesia, Australian Geographical Studies,2003,41(1):3-16.。這種特定時空中表演的“非遺”項目能夠起到增強游客體驗真實性同時保持其文化完整性的雙重目的。正如Bob McKercher等所強調的那樣,“非物質遺產需要傳統文化的繼承者賦予其生命。因此,‘民間’的合作和參與是展示真正的非物質遺產的先決條件。同樣,背景或文化空間也是重要的,因為非物質文化與地方或環境有著內在的固有聯系。遺產資產一旦脫離其環境,其真實性即可能受到侵害”[注]McKercher B.,Cros H.D.:《文化旅游與文化遺產管理》,朱路平譯,天津:南開大學出版社2002年,第89頁。。我國非物質文化遺產旅游利用過程中存在大量異地克隆和脫離“非遺”原生境的“去語境化”現象(De-contextualization)。所謂“集錦式”非遺主題公園模式,就是這種思維的產物,但事實證明也是不成功的,成都中國非物質文化遺產主題園即是一例。因此,非物質文化遺產活態傳承,社區參與是重要載體。John P. Taylor甚至認為,游客與當地社區居民在后臺區域的真誠邂逅(Sincere Encounters),可以獲得一種互動式的共享體驗(an interactive sharing of experience),真誠比舞臺真實更可貴[注]Taylor,J P. Authenticity and sincerity in tourism,Annals of Tourism Research, 2001,28(1):7-26.。

四、結論

非物質文化遺產生產性保護[注]2012年2月2日,中華人民共和國文化部非物質文化遺產司發布《文化部關于加強非物質文化遺產生產性保護的指導意見》中明確指出:“非物質文化遺產生產性保護是指在具有生產性質的實踐過程中,以保護非物質文化遺產的真實性、整體性和傳承性為核心,以有效傳承非物質文化遺產技藝為前提,借助生產、流通、銷售等手段,將非物質文化遺產及其資源轉化為文化產品的保護方式。”或曰保護性利用,實際上是一個有待深入探索的課題。既要保持“非遺”原真性,又要實現旅游可持續發展,這是一種兩難選擇。尤其是“非遺”保護與利用之間的平衡關系很難在實踐中體現。印尼巴厘人數十年來所探索的無形文化的旅游化發展卻取得很好的效果。他們善于處理神圣與世俗、本真與流變、局內與局外、傳統與現代等一系列“二元結構”關系,有效地避免了非物質文化遺產的過度商品化,同時促進了土著無形文化遺產在旅游語境下的良性發展。巴厘經驗也證明了Dean MacCannell“舞臺真實”理論、Eric Cohen的“漸進性真實”理論都有其實踐合理性;此外,巴厘島“非遺”旅游的全民參與、利益共享、文化自覺等理念與實踐,對我國當下的非物質文化遺產保護性旅游利用都具有實際借鑒和啟發意義。