巍峨巴山擎巨擘,秀美巴水育廉吏

文/本刊記者 康 琴

巴中自古地靈人杰。這里誕生了宋代杰出天文學家、渾天儀發明創造者張思訓,世界平民教育家晏陽初,吳偉仁、韓杰才、魏于全、成會明等“四大院士”。這里也涌現出了許多清官廉吏,在他們身上閃耀著巴中人剛直不阿的氣節和清正廉潔的品性,凝聚成巴中特色的傳統文化。其中,不乏一批“鞠躬盡瘁,死而后已”的官員,有的不畏強權斷案公正,有的創辦學校教書育人,有的一身正氣、剛正不阿……真正銘記他們的,從來不是史書上的寥寥數語,而是老百姓口口相傳的故事。

以民為鏡,家風千古

南宋時期,在距南江縣城20余公里的偏僻山區新立花樹坪,“縣太爺”岳之正正在一平民家中交流粟米的做法,他已經不是第一次這樣在農戶家“下基層”。回家后,他日復一日鉆研,終于做出了質地松軟、口感又好的粟米飯。

李蕃在任山東黃縣知縣期間,興利除弊,體恤百姓,在當地有清官美名,被百姓稱贊為“清慎勤明”。

原來,這里多是旱地,百姓一年四季以粟米為主食,岳之正家人也是如此。粟米粒質地較粗,煮的飯時常難以下咽。岳之正每每回家就去向當地老百姓請教,回家后反復琢磨、試驗,當地人為紀念這位為政清廉,生活簡樸的“縣太爺”,把這種飯稱為“太爺飯”。“太爺飯”口感不錯,既便宜又實惠,深得群眾喜愛。

岳之正在南江為政九年,秉承先祖“精忠報國忠孝傳家”的武穆家風,在抗擊元軍南侵、安定南江社會治安方面起了重要作用,縣志載為“惠政九年”。岳之正勤政愛民、潔身清廉、精忠報國、嚴格家教的故事至今仍在南江廣為流傳。

南江縣城沙溪壩一隅,有一處距今700多年歷史的宋代古墓群,其中最著名的莫過于南宋抗金名將岳飛六世孫岳之正的墓地。南江縣的岳姓人,正是岳之正的后裔。80歲的岳福章和族人們至今還時常前往墓地拜謁先祖。

明清兩代,南江縣岳姓人占據一半,有“岳半縣”之稱,今巴中境內岳氏均為其后裔。岳氏“精忠報國,御侮執義”的武穆家風也得以代代流傳。2017年,岳氏家風入選首屆“天府好家規”,在當地傳為佳話。南江縣北極鄉紀委書記岳文鼎為岳之正23代孫,他回憶,“從小父親就教育我要不忘武穆家風,因為工作關系,我對家訓中‘厚廉正、薄名利’這句印象尤為深刻”。

從某種意義上說,家風實際上是一個家族的內生精神動力,自然也是每個人為人處世的行為準則。清順治年間中舉的通江人李蕃,同樣以其優良的家風而青史留名。

李蕃在任山東黃縣知縣期間,興利除弊,體恤百姓,在當地有清官美名,被百姓稱贊為“清慎勤明”。但因不事巴結,上司對他不滿,在一起殺人案中,李蕃被府官誣陷受賄,祖護兇犯,并以此論罪,被投入大牢。

黃縣百姓知道后,上萬人自發到登州獄外跪哭,遞交萬人簽名要求放人的申狀。李蕃被押到北京宛平獄,黃縣一些百姓又走千里到北京,并賄賂獄卒,進到獄內為李蕃打扇驅熱,并萬人聯名上書康熙帝,為李蕃申冤。這就是歷史上有名的“黃民哭獄”事件。

因黃縣百姓鍥而不舍地為李蕃鳴冤,朝廷又找不出證據,下令減死罪改流放四年,戍邊山海關。康熙二十年(1682年)二月初,康熙帝北上謁陵,路過榆關(山海關)時正好遇到走了三千里路前來看望李蕃的黃縣百姓。百姓對一個縣官的不舍情懷感動了康熙帝,在與李蕃進行了一番長談后,終于將其放罪歸田。

李蕃以清正為官為后代樹立了家風榜樣,他與長子李鐘壁、次子李鐘峨并稱“通江三李”,父子為官清正,學識淵博,在康雍乾時代,名噪一時。

李鐘壁曾任廣西平南縣令,在任期間興辦義學,讓貧困學子免費入學,卸任回家后,救濟扶貧,至今還有保存完好的“濟田壩”。

李鐘峨在翰林院供職22年,特別重視選拔培養人才,有卓越的政治才干,學識淵博,一生著述頗豐。紀曉嵐在《四庫全書》中稱通江“三李”“人蓋有古良吏之風,文堪與‘三蘇’媲美”。

不畏強權,心懷家國

晚清光緒二年,兩宮太后垂簾聽政時期。巴山連年干旱,知縣孫雨田吞沒賑糧,饑民百姓求賑不得。孫雨田為了掩蓋貪污罪行,謊報巴山民變,導致提督李有恒率兵血洗巴山。秀才孟登科兩耳不聞窗外事,目睹巴山民眾的慘狀后,從明哲保身變為仗義鳴冤,他毅然拋棄功名,痛改迂闊習氣,巧妙利用省試機會,在考卷上書寫冤狀。

主考官張之洞回京直奏,震動朝廷。慈禧派遣親王入川查辦冤獄,平息民憤,并賜孟頂戴花翎、御酒三杯,孟登科不識陰謀,喜飲御酒,中毒而亡。

20世紀60年代,由著名當代戲劇家巴蜀鬼才魏明倫等人主創的川劇《巴山秀才》,以簡約、細膩的南派風情征服了觀眾。實際上,戲中的孟登科取自現實中的原型吳鎮。

吳鎮誕生的平昌縣白衣鎮文氣昌盛,素稱人文重地,僅嘉慶、道光年間取得翰林、進士、撥貢、監生學銜者數十余人。

吳鎮任御史時正直敢言,不畏強權,聞名朝廷內外。最為典型的就是為“東鄉血案”上疏,為無辜百姓主持正義,扳倒眾多官員,“東鄉血案”不僅在《達縣縣志》有詳細記載,吳鎮寫的奏文至今還保存在故官博物院。

從巴中走出來的官員,不僅品行高潔,且胸懷天下,造福一方。

巴中市通江縣城郊南寺溝東邊半山腰有一座“四賢祠”,這里供奉著唐朝宰相鄭畋、南宋開國侯向佺、平涼通判向閣,還有一名從通江走出去的清官——向翀。

向翀為官勤政清廉,家風純正,明孝宗皇帝于明弘治元年(1488年)頒給他夫妻和父母共4幅誥封和一道“御史家風”的金匾。明武宗即位后,宦官專權,朝綱廢弛,向翀等忠良之士遭受打擊,他憤然離職還鄉。

因政聲優良,向翀升任泰州巡撫。赴任時,他不著官袍,青衣小帽,沒有行李重擔,只帶一侍從。且沿途不聲張,不住驛館,投小店食宿。即使到了臺府,仍同吏員一道參加清掃勞作,小住了兩日,方才穿上官服,攜印擊鼓坐堂。及至眾吏員到了大堂,一見昨日的“小所”乃大堂上的巡撫,暗暗吃驚。自此之后,眾吏員收斂了平日的穢行,遵章守法。由于自身率先垂范,他施行的除弊措施,無人敢違犯。在他任職期間,民服吏畏,令能行,禁能止,市井肅然,官風大正,經濟日漸繁榮。

孝宗皇帝嘉其德才,敕封向翀為廣東道監察御史。他在廣東道任職期間,勤政愛民,革故鼎新,法紀嚴明,無苛捐雜稅,嶺南數省大治,物阜民安,政績卓著。

向翀曾以詩教育后人:“爾能學問爾能言,爾學須當效前賢。”勉勵他們讀書要刻苦專一,要有十年面壁的精神,做有益于國家的人。由于讀書家風代代相傳,向氏一族涌現了許多棟梁,特別是其四代孫向閣中舉后,一直為官于祖國的大西北,在陜西作鳳翔知縣,之后,到寧夏任固原通判。任通判期間,他冒著巨大的政治風險向朝廷進諫,其《呈茶課》得到采納,從此免除了川東北茶農延續近百年的勞役之苦,后被通江人奉為“四賢”。

據通江縣志載,晩清和民國時期,在三合鄉虎臺溪村的觀音井,廩生向翊清、向為璋父子兩代人相繼辦“大學堂”七十年。在教學中,他們謹遵向翀的家訓,與時俱進,批判繼承傳統文化,開明的辦學理念,科學嚴謹的學風,“大學堂”人才輩出,為國家和地方培養了一批批有用之才。

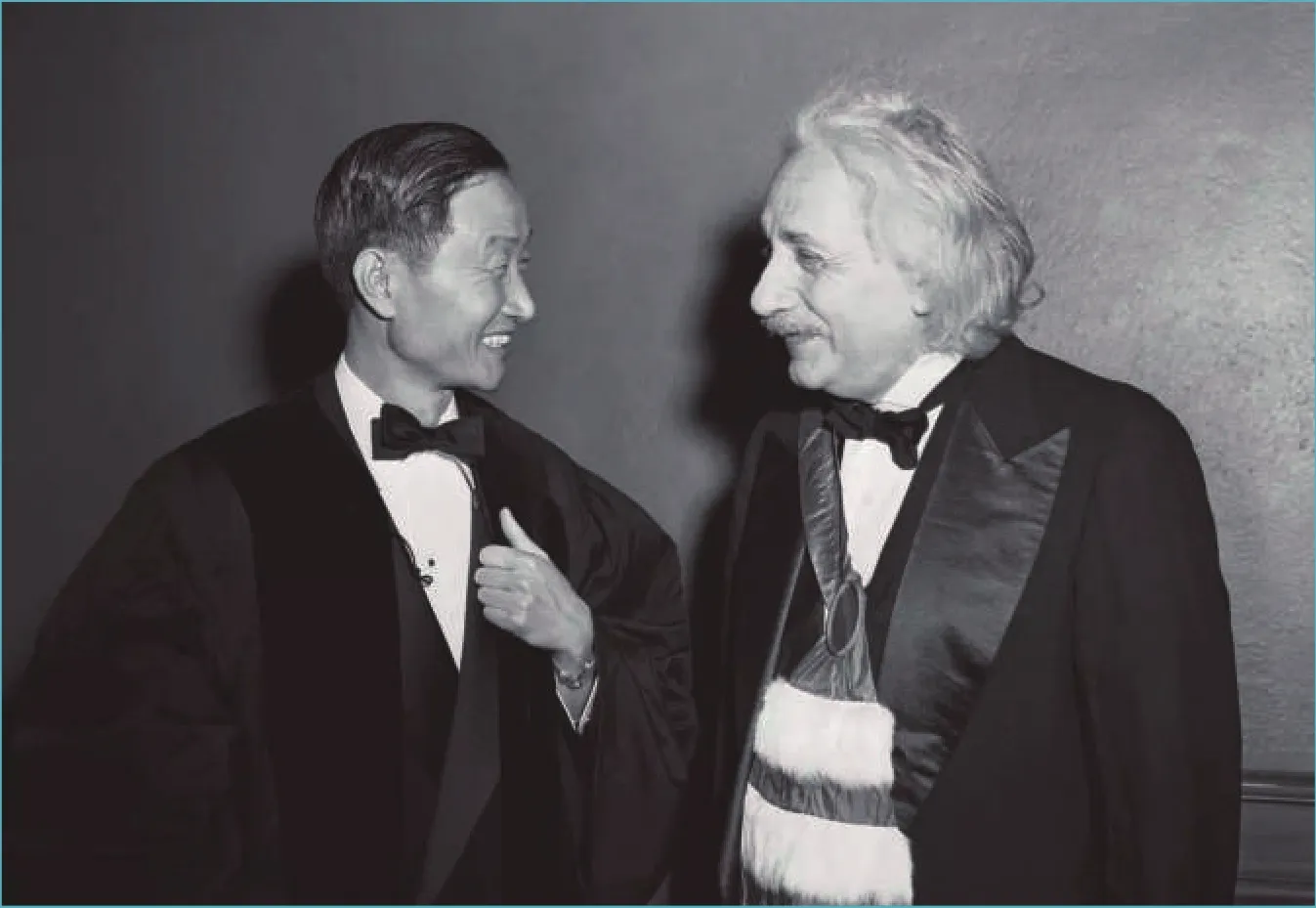

1943年5月,中國平民教育家晏陽初與愛因斯坦等被膺選為“現代世界最具革命性貢獻的十大偉人”。

格物致知,敢為人先

從巴中走向全國各地的清官廉吏,自西漢落下閎創造渾天儀之后,最初用人力推動其運轉,后來改用水力。但人們在實踐中發現,“運轉以水,至冬中凝凍遲澀,遂為疏略,寒暑無準”。這樣對于報時、定節氣、造歷的準確性關系極大,進而影響到人民的生產和生活。

到北宋,出生在巴中的天文學家張思訓開始認真研究這個課題。他進行了許多試驗和探索,最終找到用水銀代替水作動力。因為水銀的內聚力很強,特別是具有在空中保持穩定的性能,可保證渾天儀正常的運轉。他還改進了唐代天文學家一行、梁令瓚發明的擒縱器,把報時和擊鐘鼓分離為兩個系統。

張思訓造出的“太平渾儀”(又稱為“水運渾象”),是世界上第一臺自動天象儀,也是世界上使用水銀于機械儀表的始祖。《宋史·天文志》稱:“其制與舊儀不同,最為巧捷”。

14世紀初,中國渾天儀傳到西方,不僅令西方人瞠目結舌,而且對西方天文學的創建與發展產生了巨大影響,極大地推動了西方天文學發展的歷史進程乃至工業技術革命。

巴中兒女敢為人先,這里不僅誕生了天文技術的推動者,更有時代的革新者。

出生于白衣鎮的進士吳德潚是“戊戌變法”上海強學會的發起人之一。吳德潚性情豪爽,與康有為、梁啟超、譚嗣同等都是至交。發起興辦上“強學會”,創辦《時務報》,宣傳變法圖強。

戊戌變法失敗后,吳德潚逃過一劫,1899年被放衢州縣令。當時,義和團訌于京師,浙江江山“土匪”群起,聚眾萬余人,打著仇殺洋人的名號進行燒殺搶掠。衢州一些地方勢力也蠢蠢欲動,吳德潚竭力制止,但他也因此付出了慘重的代價——自身在內的全家四十余口人盡皆被殺害,震驚朝野,史稱“衢州教案”。

巴中人敢為人先,舍我其誰的精神一直在歷史長河延續。時間走到1890,巴中又誕生了一位在教育史上璀璨的人物——晏陽初。他于光緒年間出生在巴中的書香世家,他的父親美堂先生受成都尊經書院講求實學風氣的影響,設私塾教學并培育自己的兒子,以諄諄善誘、溫暖摯愛的態度感化學生。

十余年后,晏陽初到美國留學,看到發達的西方西方社會,又想到了父親經常教育自己的“民為邦本,本固邦寧”心里產生了疑問:“為什么中國早有這些道理卻不能實行呢?”兩年后,他在法國戰場萬千華工群中發現,這樣眾多的中國人不識字,看不到世界上一切事物的進化,于是萌發了決心回國后努力做“固本”的工作——開展鄉村平民教育。

晏陽初一生致力于平民教育,倡“識字、生計、文藝、衛生、公民”教育以治舊中國的“貧、愚、弱、私”四大痼疾,首創中華平民教育促進會,在中國長沙、定縣、北碚以及菲律賓、泰國、危地馬拉等國推進平民教育。他在重慶創立的鄉村建設學院,成為西南師范學院的前身。1943年,哥白尼誕辰400周年之際,美國百余所大學和科研機構的代表評選晏陽初為“現代世界最具革命性貢獻的十大偉人”之一,與他并列的有愛因斯坦、奧維爾·萊特、亨利·福特、杜威等西方歷史上的杰出人物,而他是唯一一名入選的亞洲人。

1983年,晏陽初在《九十自述》中說:“我的鄉井在四川巴中縣。那兒有我多少腳印,踏在巴山之顛,蜀水之涯。那兒,埋葬著父母的慈骨,也珍藏著童年溫馨的記憶。”魂牽夢繞的思國懷鄉之情令人動人。他曾在耄耋之年兩次回國,但都因當時交通不便等原因未能再回到故鄉巴中,但他的精神與信念,早已在這片熱土開花結果。