黔東南州油茶炭疽病危害狀況及防治技術探討

周德才 趙云

摘要:通過對黔東南州油茶種植大縣(黎平、錦屏、天柱、三穗)新建油茶園和老茶園油茶炭疽病的調查,初步掌握油茶炭疽病發生在葉、果的分布情況和危害狀況,并根據病害發生的情況提出了防治技術,以期相關研究人員參考。

關鍵詞:油茶;炭疽病;黔東南州

中圖分類號:S763

文獻標識碼:A

文章編號:1674-9944(2019)17-0205-02

1 引言

油茶是我國獨有的具有極高營養、健康及經濟、社會價值的國寶級特色資源。由于黔東南州多雨潮濕的氣候,利于油茶炭疽病的發生發展,病害的發生有逐年加重的趨勢[1]。了解病害的發生情況和防治技術,有利于推進黔東南州油茶產業的發展。

2 調查方法

2.1 踏查

在病害發生盛期,對調查的茶園首先進行踏查,了解油茶炭疽病分布和危害的大斂情況。踏查時按油茶園步道自選線路進行,每條線路之問的距離在500~1000 m之間,采用目測法調查所通過的茶園油茶炭疽病分布和危害程度,并填寫踏查記錄表。

分布狀況的劃分標準:①單株分布:1 -2株。②簇狀分布:3~9株。③團塊狀分布:1 0株以上至1/4hm2。④片狀分布:1/4 -1/2hm2。⑤大片狀分布:大于1/2hm2。

葉、枝、果病害程度的劃分標準:感病在1/3以下為輕;感病在1/3 -1/2為中等;感病在2/3以上為嚴重。

2.2標準地調查

在踏查的基礎上,選擇標準地進行詳細調查,了解油茶炭疽病的發病率。

按334--667 hm2設樣地5個,按栽植行為一個樣地,每個樣地里隨機選擇10株油茶進行病害調查。每株樣樹按東、南、兩、北4個方向和盡量考慮上、中、下隨機抽取100片葉或100個果進行油茶炭疽病的調查。

發病率(%)=感病葉(果)數/調查總葉(果)數×100%

調查結束后,取各個樣地的平均值作為該園油茶炭疽病的發病百分率。

3 調查結果

3.1 分布狀況

油茶炭疽病的發生在錦屏為大片狀分布,在黎平、天柱為片狀分布,在三穗為簇狀分布。

3.2 危害程度

油茶炭疽病在各縣危害程度上,錦屏為嚴重程度,葉、果感病在2/3以上;黎平和天柱為中等,葉、果感病在1/3~1/2;三穗為輕微,葉、果感病在1/3以下。

3.3 葉片發病率

3.3.1 黎平縣油茶園

油茶炭疽病在黎平縣的發病百分率見表1。

3.3.2 錦屏縣油茶園

油茶炭疽病在錦屏縣的發病百分率見表2。

3.3.3 天柱油茶園

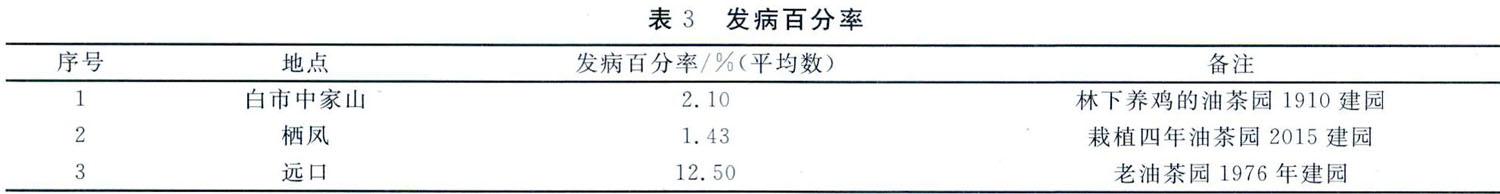

油茶炭疽病在天柱的發病百分率見表3。

3.3.4 三穗油茶園

油茶炭疽病在三穗的發病百分率見表4。

3.3 果實發病率

由于新植油茶園不讓油茶樹掛果,老油茶園結果很少,只對已經有收成的油茶園進行油茶炭疽病的調查,各油茶園發病百分率見表5。

4 結果與分析

油茶炭疽病在錦屏縣春蕾林場發病最為嚴重,黎平縣、天柱縣發病中等,在三穗縣發病輕微,黎平縣的花果山油茶園發病率較高,老油茶園發病百分率都很高,新建油茶園發病百分率相對較低。同株油茶樹,底層葉片高于中上層。春蕾林場南于長期使用除草劑,很多地方樹下幾乎沒有雜草,只有單一的油茶樹種,影響了生態環境的多樣性,多處油茶種植于山頂,此處風大,有利于病原菌孢子的傳播,這些是引起病害嚴重的因素。

黎平花果山油茶園由于把脫粒后的種殼倒入油茶園中,合作社的本意是利用種殼腐爛后作為肥料,同時也積累了病原物,病害發生較為嚴重。三穗縣油茶園周圍環境較好,有大片的杉木林和松木林,同時油茶園內有一些大樹,油茶樹下保留著部分灌木和雜草,整體生態沒有被破壞,這是發病輕微的因素。油茶樹底層相對潮濕,有利于病原菌孢子的萌發,病害發生較重。老油茶園長期無人管理,樹體衰弱,病原物積累過多,病害發生嚴重。

5討論

調查中發現一些問題,值得有關職能部門高度重視。

(1)油茶籽殼沒有得到充分利用,目前油茶園里的籽殼都是留在油茶園中作為肥料,病原物逐年累積,也會加大病害的發生,從籽殼提取木糖醇、糠醛目前難以推廣,但應該作為課題研究,有地方嘗試用于制造木炭,但成本高于鋸木屑,使得制炭企業放棄,應考慮從林業部門得到適當補償,充分利用籽殼。

(2)長林系列品種油茶炭疽病很少發生,從葉片外形看,長林系列大而厚,是否阻止了病原物的侵入或者這些品種具有抗病機制,還需要做進一步的研究。

6 防治技術

從當前提倡油茶有機種植的趨勢來看,油茶炭瘟病的防治技術重在于“防”。對于尚未掛果的油茶園可以考慮“治”。

(1)清除病原。冬春季節,結合油茶林的墾復和修剪,把病枝、病葉、枯梢、病蕾、病果運出油茶同外燒毀。

(2)科學管理,增強抗病力。油茶林密度不宜過大,過密林分要進行疏伐,幼林要修枝整形,使林內通風透光,減低林內濕度[2]。發病期不宜施氮肥,應增施磷、鉀肥,提高植株抗病性。

(3)選育抗病品種。我國油茶栽培歷史悠久,自然界存在著抗病品種或單株,在新發展油茶林地區,選用豐產高抗優株,不能肓目調種。

(4)藥劑防治。對于新建的油茶同,早春用1%波爾多液保護,發病期用50%多菌靈500倍液。

(5)標記和砍伐嚴重病株,補植抗病優株,提高林分的抗病成分[3]。在防治前一年,夏季果病高峰期至采果前,全面調查林內病情,劃分重、中、輕病區,同時分別標記嚴重病株(果病與病落果率在75%以上;葉枝不斑多,樹勢衰弱者)和一般病株,每年冬季至次年春在葉芽萌動前,砍挖重病株,運出林外。補植無病豐產株或抗病優株后代。

7結語

本文以黔東南州油茶為例,采用踏查和標準地調查獲得炭疽病危害程度、葉片發病率等結果,并對其進行了分析,在此基礎上提出了防治技術,希望能為相關研究提供一些有價值的參考。

參考文獻:

[1]周德才,常青馨,黔東南州凱里油茶炭疽病調查初探[J].綠色科技.2017( 13):183~184.

[2]關繼東.林業有害生物控制技術[M].北京:中國林業出版社.2007.

[3]中國林業科學研究院,中國森林病害[M].北京:中國林業出版社,1984.

收稿日期:2019-11-15

作者簡介:周德才(1966-).男,侗族,副教授,主要從事森林保護學工作。