杜祥琬:核能的今天和明天

約一個世紀以前,人類正處在核科學發現的蓬勃期。至20世紀30年代末,人們不僅對原子核的結構有了比較清晰的認識,而且結合能、質量虧損、核裂變、核聚變……等一系列原創性的新概念相繼出現,E=mc2成了物理學史上最簡單卻最震撼的公式,奠定了原子能理論的基礎,為人類開創了一個非常廣闊的應用前景。核科學體系的建立是20世紀人類最重大的科學成就之一,是科學技術史上的輝煌篇章,對世界文明進程帶來了多方面、深刻而長遠的、戰略性的影響。

由于特殊歷史的原因,核能被首先用于軍事領域。20世紀40年代以來,原子彈、氫彈、核試驗、核導彈、核潛艇等陸續成了現實,人們在認識到核能空前巨大的同時,也認識了它巨大的破壞殺傷力,接著又出現了“核軍控”“核禁試”“核裁軍”“防止核擴散”等概念,給全球的政治、經濟、軍事、科技乃至文化帶來了多方面的重大影響。中國在不得不掌握了核武器技術之初,就明確宣布了“全面禁止和徹底銷毀核武器”的戰略目標,發出了建立無核武世界的鄭重呼吁。可以說,中國核事業的初心就是為了人類的和平。時至今日,國際形勢和人類的覺悟水平,都離實現這個目標尚遠。我們也不得不努力保持核武器的高水平、可靠性和有效性,以確保“威懾有效”。

理智的人類認識到,核能應該用來為人類造福。從20世紀中葉,就開始大力發展核電和多種核技術的和平應用,已取得了十分顯著的成就,并成為核事業的主旋律。堅定地發展核事業,不僅是各國爭占科技優勢制高點的大戰略,也是國家綜合國力的重要標志之一。

核電是綠色、低碳、穩定、高能量密度的能源,是非化石能源的重要組成部分,發展核能對優化能源結構、改善大氣質量、應對氣候變化、建設生態文明等具有重要作用。目前,全球在運核電機組共450 臺,分布在30多個國家和地區,總裝機容量3.97億kW,2018年核電發電量2.72萬億kW·h,占總發電量的10.2%。

全球的能源(以2017年為例)消費總量190億t標煤,其中,石油占33.3%,煤炭占28.1%,天然氣占24.1%,非化石能源占14.5%(其中包括核電的4.5%),值得注意的是,天然氣和非化石能源(核電和可再生能源)的占比呈增長態勢。全球能源投資趨勢也正從煤炭逐步轉向非化石能源。2017年,全球可再生能源投資超出其他能源兩倍以上。

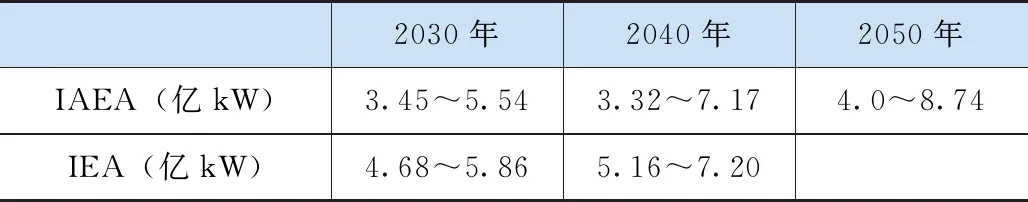

今后30年核電在全球的發展前景預測如下:

2030年2040年2050年IAEA(億kW)3.45~5.543.32~7.174.0~8.74IEA(億kW)4.68~5.865.16~7.20

到2040年將有一批核電機組達到壽期,設備更新換代將是一個重要的工作。

我國大陸在運核電機組45臺,裝機容量4 590萬kW,發電量占全國總發電量4.2%(2 944億kW·h/69 900億kW·h),比全球的占比顯著偏低。我國的核電在未來10~15年內,應努力達到在電力中占比達10%,在一次能源結構中占5%的目標。我們需要高質量地實現這個目標。為此:

(1)核事業是國家核心利益之所在,堅定的核戰略不可動搖。核電發展要安全第一,同時提高經濟性;

(2)加大核電全產業鏈條的科技創新,加強基礎性研究,構建核科技創新體系,推進核電裝備、儀器、軟件等的自主化和高水平;

(3)加強組織化、制度化的公眾溝通,提升公眾對核能的信心。公眾是核事業的主人,而不只是科普的對象;公眾是核能、核技術的受益者,而不是風險的承擔者。社會的廣泛支持是最強核事業的基礎,要努力營造核電可持續發展的良好氛圍和環境,打造核電事業利益共同體。

在發展核電的同時,也要探索核能的多元化應用:

(1)核能產品由傳統的大型商用核電站,逐步拓展為“大、中、小、微、特”多種型號;

(2)除發展核電外,要拓展核供熱、制氫、海水淡化等多種功能的全品類產品體系,滿足不同地區、不同群體的多樣化能源需求;

(3)發展航海核動力:核潛艇、核航母等;

(4)發展深空核動力,太陽系之外宇航的核動力等;

(5)拓展在工業、醫學、公安等領域的創新運用。

未來核能發展的一個重要方向是非爆炸型的受控核聚變。經過大半個世紀的努力,磁約束核聚變近年來取得新的進展,在參加國際ITER項目合作的同時,我們自建的聚變物理研究裝置也在扎實進步之中。此外,聚變—裂變混合能源堆研究等創新項目也在推進中。中國從事核聚變研究的專家認為,2050年前后,完全有可能實現發電,“讓核聚變電站點燃的第一盞燈在中國亮起!”果能如此,不僅是能源革命的歷史性事件,也將對人類的未來可持續發展發生深遠的影響。

本質上,核事業是以人為本的美麗事業,它是科學技術進步的產物,是人類文明進步的標志,也將是人類共享的財富。中國的核能事業將在更堅實的科技基礎、制度基礎、文化基礎和社會基礎之上走向未來,中國人有智慧創造安全高效核能發展的中國道路,并將為人類明天作出持續性和更大的貢獻。