功能包裝材料的發展現狀與趨勢

李慧玲,徐長妍,蔣少華

(南京林業大學材料科學與工程學院,江蘇 南京 210037)

1 前 言

日常生活中包裝無處不在,無論是大到容器還是小到糖果包裝,都已經滲透到生活中每個細節。包裝是按照一定的工藝技術所制備的容器和和輔助材料的總稱,起到在流通過程中方便儲存、保護產品,促進產品銷售的作用[1, 2]。包裝按材料可分為4大類,分別是紙質包裝、塑料包裝、金屬包裝以及玻璃與陶瓷包裝[3]。而在這4大類中,應用最為廣泛的依舊是塑料包裝,尤其是在如保鮮膜等食品或者藥品包裝中的應用[3]。為了滿足消費者對食品或藥品等產品的需求,包裝不僅需要具備基本的力學性能,而且要根據產品特性具有一定的功能性。然而,包裝具備的功能性不僅在于包裝結構的設計,更重要在于包裝材料的選用。目前,隨著材料科學技術的發展以及新型材料在包裝領域的研發和應用,包裝材料也越來越趨向于功能化和多元化。新型功能材料目前研發成功的有100余種。與傳統包裝材料相比,功能包裝材料具有以下特性:① 不再是單獨的紙質類、金屬類或塑料類包裝材料,而是各類傳統材料和新型功能材料的有機復合;② 制備工藝更趨成熟化;③ 將充分利用我國廣闊的農林和海洋資源制備和提取新型功能包裝材料;④ 電子信息技術將逐步應用于包裝,使得包裝材料更加信息化和智能化。功能包裝材料有效地降低了經濟成本,減少了廢棄物的排放,順應了全球綠色環保趨勢;同時使包裝在性能上取長補短,既提升了傳統包裝的基本力學性能,又使包裝功能多元化、智能化和自動化[4]。

功能包裝材料是根據產品特性以及所采用包裝材料的特性(圖1),利用特定的技術在某些應用領域發揮高水平作用的復合包裝材料[5]。目前功能包裝材料發展迅速、門類眾多,按照包裝應用分類,可分為可溶型、可食型等食品功能型包裝以及綠色包裝和保鮮包裝;按照包裝的功能性分類,可分為熱功能型、電功能型、光功能型、化學功能型、磁功能型、生物功能型、記憶功能型7大類。一直以來,由于包裝廢棄物造成的環境污染以及食品質量安全問題頻發等原因,具有基本力學性能的普通包裝已經滿足不了消費者對包裝產品的需求,具有功能性的包裝受到研究者的極大關注。近年來,隨著新型材料的不斷研發,功能材料在包裝上的應用研究也日益增多,尤其是塑料包裝材料,可見功能材料在包裝上的應用具有很大的發展前景。本文根據功能包裝材料在國內外的研究現狀,以新型材料的類型以及包裝應用的視角對包裝材料的功能性進行分類,并對各類功能包裝材料加以總結和展望,同時提出功能包裝材料未來的發展方向和應用前景。

圖1 包裝材料的特性及其功能[5]Fig.1 Characteristics and functions of packaging materials[5]

2 阻隔包裝材料

近年來,時常發生食物因保鮮不充分而變質,或在儲藏過程中受到外界環境(水蒸氣、二氧化碳、微生物等)影響而腐敗變質,從而嚴重威脅人們身體健康的現象。這些現象的發生主要是因為對產品起保護作用的包裝材料選用不當。在儲存或者運輸過程中,包裝材料應具備阻隔外部環境對包裝內產品的影響,以穩定包裝內部環境和延長貨架壽命等的能力。而隨著人們生活質量的提高,消費者對產品的質量安全要求也越來越高,因此包裝對產品的阻隔保護性也愈來愈強,這極大地促進了研究人員對阻隔包裝材料的大力研發。

阻隔性包裝的阻隔原理是利用包裝材料分子整齊的微觀排列使材料具有高結晶率,或利用包裝材料分子間形成的氫鍵使材料具有高密度,從而達到對氧氣、二氧化碳、氮氣、水蒸氣或微生物等外界環境的阻隔效果[6]。在4大類包裝中,各類包裝材料因具有不同的結構而阻隔效果不一致。紙質包裝材料由親水性的植物纖維分子組成且具有多孔結構,因此對水和氣體的阻隔性較差。為了達到更好的阻隔效果,目前一般采用涂布或與塑料復合的工藝對紙質包裝進行阻隔改性。金屬包裝材料由于其排列緊密的晶體結構,因而具有良好的阻氣性和阻濕性。對于市場上使用普遍的塑料包裝,不同的聚合物薄膜阻隔性能有一定的差異[7],一般塑料薄膜阻隔性是由聚合物高分子結構決定。極性高分子聚合物如聚酯、聚醇酯具有良好的阻氣性和透濕性;而非極性高分子聚合物如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等由于其對稱結構而具有良好的阻濕性和透氣性[8]。隨著新型材料的不斷研發以及加工技術的多樣化,國內外學者已經研發出不同于傳統包裝材料的高阻隔包裝材料,并在市場上投入使用。根據阻隔原理與工藝技術的不同,高阻隔包裝材料可以分為3大類[9]:多層復合材料、表面改性或鍍層材料以及無機填料增強材料。

在醫藥領域,醫療藥品如靜脈注射液、膠囊等很容易因微生物的進入或者與水蒸氣等的接觸而導致藥品受到污染或者失效,因此藥品需要保持在真空狀態以達到穩定的內環境。在日常生活中人們高度關注的食品領域,為了能夠在長期儲藏的過程中依然使食品保持原有風味或者新鮮度,人們對食品包裝的阻隔性要求也愈來愈高。與普通的阻隔包裝相比,高阻隔包裝具有以下特點:① 對水蒸氣等外界環境具有更高的阻隔性;② 同一包裝可協同多種阻隔性,同時還具有阻隔紫外線等功能。因此,高阻隔包裝材料在醫療領域和食品領域的應用較為廣泛,其中最為典型的是藥品的泡罩包裝以及果蔬與肉類等食品的蒸煮袋包裝。隨著制備工藝與技術的成熟化,高阻隔包裝材料的研究逐漸增多,尤其是多層復合材料,如楊鑠冰等[10]全面系統地綜述了不同塑料原料通過共擠技術形成的多層復合薄膜材料的類型、功能特點以及應用現狀。多層復合薄膜材料中復合層數可多達11層,其中3層和5層較為普遍。對于蒸鍍型薄膜材料[11, 12],不同的氧化物或金屬材料有著不同的工藝技術要求,常見的工藝技術有物理或化學氣相沉積、等離子體和磁控濺射等。如Guan等[13]利用雙頻等離子體增強化學氣相沉積法,將TEOS氧化膜沉積在直徑為100 mm,厚度為525 μm的硅晶片上,在不同時間間隔的高低頻下沉積氧化硅薄膜,再進行退火處理,并探究沉積參數、退火溫度與薄膜性能的關系,發現相比于高頻,在低頻下制備的薄膜阻水性更好, 并且可通過控制退火溫度改變沉積薄膜的拉伸應力。Subramanyam等[14]采用直流反應磁控濺射法,在玻璃基板上沉積一層氧化鋅薄膜,并探究濺射壓力對該薄膜結構、電性能與光學性能的影響,結果發現當濺射壓力為0.6 Pa時,該薄膜的電阻率、光學透過率達到最佳。而對于無機物填料增強材料,一般選用二氧化硅(SiO2)、二氧化鈦(TiO2)、納米蒙脫石、高嶺土等納米材料作為增強體,這些增強體不僅可以提高包裝材料的力學性能,還可使其具有高阻隔、殺菌等性能[15]。目前也有很多相關的研究,如Silva等[16]以碳酸鎂/聚甲基丙烯甲酯(PMMA)作為前驅體,通過熱處理形成氧化鎂(MgO)納米粒子,并將MgO納米粒子作為填充劑與殼聚糖(CS)復合形成CS納米薄膜,經力學性能測試發現當MgO質量分數為5%時,該復合薄膜的拉伸應力與彈性模量達到最佳,比純CS薄膜的拉伸應力與彈性模量分別提高了86%和38%,同時該復合薄膜具有良好的熱穩定性、阻燃性以及紫外線阻隔性等。Yang等[17]采用溶液共混法,將石墨烯成功應用到包裝上,制備了還原石墨烯基聚乙烯醇(TRG/EVOH)納米復合高阻隔材料。然而,由于采用蒙脫土等無機納米填料,以及氣相沉積、磁控濺射等成本較高與較為復雜的制備技術,這使得高阻隔包裝材料仍存在難以降解、易造成食品安全隱患以及經濟成本高等問題。為了解決上述問題,近幾年國內外學者致力于研究新型生物質基可降解的高阻隔包裝材料。例如以紙張或塑料作為復合材料的基底,以天然高分子作為涂布材料而制備的阻隔材料,有微纖化纖維素(MFC)膜[18]、三相聚乳酸(PLA)復合薄膜[19]等。這些材料不僅具備高阻隔性而且具有可降解和抑菌的效果,是一種多功能的集成材料。然而,這些材料一方面因經濟成本較高,另一方面由于具有很強的親水性而導致阻氣效果較差,所以還未在市場推廣[20]。因而,在未來的高阻隔包裝材料的研究中,科研工作者應繼續致力于以低成本紙質為基底的高阻隔紙基復合材料的研發,同時提高工藝技術以解決其阻濕性較差的問題,從而開發出綠色健康環保的高阻隔包裝材料,并拓寬其在市場上的應用。

3 綠色包裝材料

早在2010年就有調查發現,在我國固體廢棄物中,包裝廢棄物占固體廢棄物總重量的1/3,其中塑料包裝廢棄物居多,而對廢棄物最普遍的處理方式是焚燒,這大大增加了環境的壓力。隨著國家大力提倡綠色包裝以及可持續發展,綠色包裝材料的研發成為了熱門的關注點。綠色包裝是一種無公害包裝,使用的包裝材料被稱為環境協調材料或生態材料,主要具有以下幾個特點[21, 22]:① 材料易生產和加工,在生產加工過程中噪音低且無污染;② 材料具有環境協調性,即可回收和可循環使用;③ 材料具有良好的使用性能和功能;④ 材料來源廣。目前各國對綠色包裝材料的劃分有不同的標準,國內主要分為可降解包裝材料、可食性包裝材料、紙質及陶瓷包裝材料[23]。

3.1 可降解包裝材料

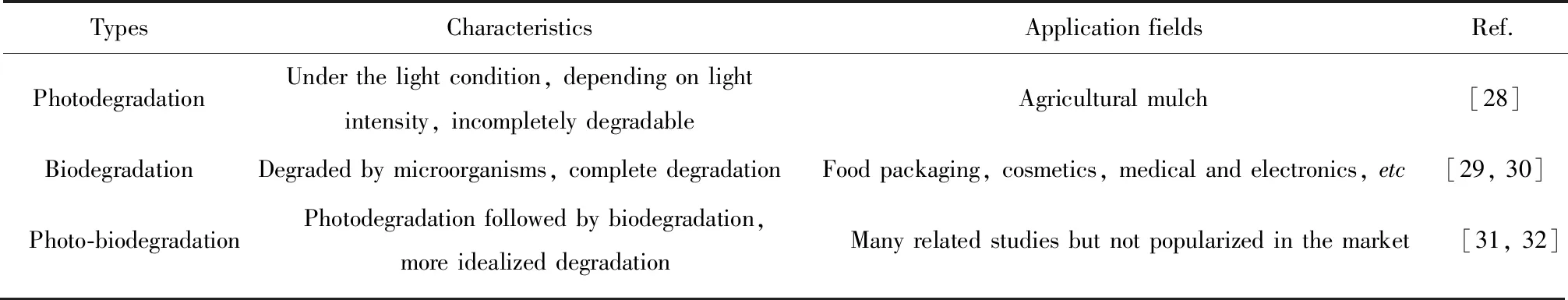

可降解包裝材料主要是塑料,包括光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料(表1)。可降解塑料包裝降解的基本原理是利用高聚物中高分子鏈在外界環境作用下,經過物理或化學變化分解成小分子鏈,最終分解成CO2和水[24, 25]。目前,國內外對可降解塑料包裝的研究無論是制備還是原理都已愈加成熟,如劉龍雙等[26]介紹了聚烯烴塑料光降解機理及其影響因素、聚烯烴光降解劑和光降解的可調控性,并對聚烯烴光降解的發展趨勢進行了展望。Kumar等[27]研究了將納米粒子與聚合物基體聚合形成可生物降解的聚酯材料,并介紹了其機理和在醫療包裝上的應用。

表1 可降解包裝材料的特點及應用

光降解塑料是以石油基塑料為基材,加入光敏劑或者分解劑制備而成的[28],因而光照強度以及外界環境都會影響塑料的分解程度及分解速度。目前市場上越來越多地將光降解包裝材料應用于購物袋、垃圾袋、新型快餐盒以及農用地膜等領域。

生物降解塑料主要材料包括天然高分子材料,如淀粉、蛋白質、植物纖維等,在微生物作用下可被完全降解成CO2和水[29]。目前已經商品化的生物降解高分子材料有PLA制品、二氧化碳共聚物、淀粉基共聚物、聚羥基脂肪酸酯類化合物(PHAs)等,其主要應用于食品包裝、餐具、化妝品、醫療與電子領域,其中PHAs作為一種新型的合成高分子材料被廣泛應用于醫療和電子等領域[30]。

除了光降解和生物降解塑料以外,塑料的光-生物降解作為一種比較理想化的降解模式,其相應的降解材料也成為國內外學者的研究熱點之一。其降解過程一般先進行光降解然后進行生物降解,該過程可以有效地彌補光降解受光照強度影響的缺陷,也可以改善生物降解塑料不易加工、生產成本高的問題,同時具有可完全降解的效果,具有很大的發展前景。如楊薇等[31]采用雙螺桿擠出法,以聚氧乙烯(PEO)為親水改性劑,以納米TiO2為光催化助氧劑,與低密度聚乙烯(LDPE)復合合成光氧化-生物降解TiO2/PEO/LDPE納米復合薄膜,并通過紫外線光照和密封堆肥實驗分別進行光降解和生物降解實驗測試。結果表明,PEO的加入能提高納米TiO2在LDPE基體中的親水性,從而提高其光催化氧化活性,使得LDPE薄膜的光氧化降解程度明顯提高,有利于其后續的生物降解。馬艷霞等[32]采用熔融紡絲法制備了可光-生物雙降解的PE纖維,該纖維與常規PE纖維在力學性能上相近,而在紫外線降解實驗測定光降解能力以及在土埋降解實驗測定生物降解能力時,在相同的降解時間內,該纖維光降解率明顯高于常規PE纖維(約6.7%),隨后的生物降解率高達27.65%。

3.2 可食性包裝材料

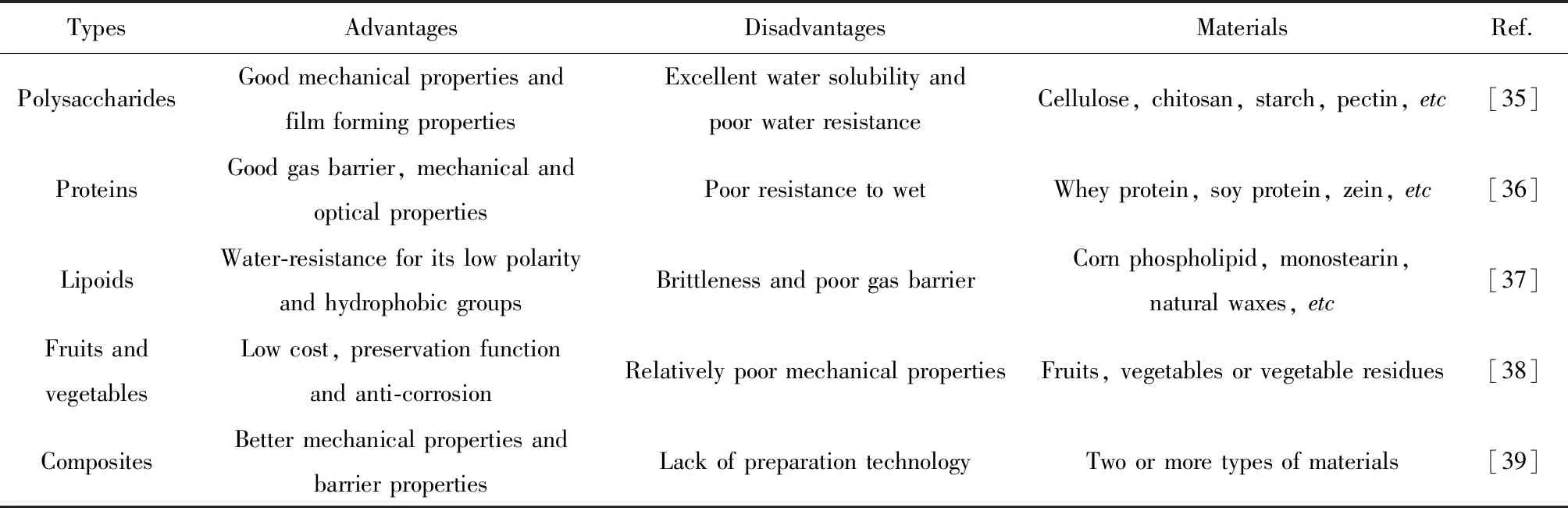

可食性包裝[33, 34]是以如紙質類的柔性包裝材料或高分子材料為基材,添加精油、增塑劑等輔助材料合成而得到的。相比于其他的綠色包裝,可食性包裝選用的基材以天然高分子為主,具有對人體無害且可食用的優勢,因此在食品包裝領域以及藥品包裝領域(如膠囊)占據主要市場份額,尤其是在可食性塑料包裝領域。根據所選用的天然高分子材料以及包裝工藝的不同,可食性包裝材料可分為5大類,即多糖類、蛋白質類、類脂類、果蔬類以及復合類[35-39]。其分類情況以及各材料特點如表2所示。

表2 可食性包裝材料的分類及特點

在可食性包裝中,原材料與添加劑的質量配比會影響包裝的機械性能、力學性能以及可降解性能,合適的質量配比可以顯著地提高包裝的各項性能。例如孟令偉等[40]以可降解生物材料玉米磷脂雙淀粉為基材,并添加甘油制備成可食性包裝,經測試表明,在淀粉質量分數為75%,甘油體積分數為5%時,該包裝拉伸以及阻隔等性能達到最佳,同時還會具有抗菌保鮮等多種功能。Farhan等[41]以半精制卡拉膠(一種海藻多糖)為基底材料,以甘油或山梨醇為添加劑,采用流延法制備可食性薄膜,通過力學性能測試發現,當山梨醇和甘油質量分數都達到30%時,該薄膜的拉伸性能和熱封強度達到最佳,并對氧氣具有一定的阻隔性。可食性復合膜包裝由于包括兩種或兩種以上的材料,材料之間的性能可以取長補短,例如既可以改善包裝力學性能,又可以使包裝功能化,因而無論是在市場上還是研究上都具有很大的發展潛力。目前可食性復合包裝的研究大部分集中在復合膜上,但是由于其工藝技術不夠成熟和成本較高限制其在紙膜上的發展。而以水果或蔬菜等廢料為基材制備成的可食性果蔬包裝紙或紙膜(圖2),由于成本低廉且來源廣泛,引起了研究者們對果蔬包裝紙膜的極大興趣。例如李佩燚等[42]利用豆渣作為生物質基材,通過添加增稠劑、阻油劑等制備可食性包裝紙膜,并測定不同質量比例下包裝紙膜的性能。結果表明,當豆腐渣用量為2.5%(質量分數)、甘油用量為1.5%(質量分數)時,該包裝紙膜柔性、阻水性以及阻油性最好。然而,目前果蔬包裝薄膜或紙膜在市場上并未實現廣泛應用,一方面由于原材料單一、難以找到正確的配方以及工藝技術受限,導致其在食品包裝中應用范圍并不廣;另一方面由于可食性果蔬包裝在力學性能上仍然較差,若為了具有一定機械性能而添加助劑則可能會存在食品安全隱患[38]。但是未來原料多樣化、助劑量規范化、工藝技術和生產設備的改善將會有助于食品安全問題得到有效的解決。此外,可食性薄膜或包裝紙具有功能多樣化和綠色環保的優勢,可大幅度減少經濟成本、降低資源浪費,可食性薄膜或者包裝紙在未來食品領域,尤其是醫用領域的應用前景將非常誘人。

圖2 巴西Embrapa儀器公司生產的由番石榴制成的可食用薄膜(左)和甜菜根泥制成的可食用薄膜(右)[38]Fig.2 Edible films made up of guava (left)and beetroot purees (right)produced by Embrapa Instrumentacao, Brazil[38]

4 保鮮包裝材料

保鮮包裝材料[43, 44]主要用來包裝果蔬類、肉類等生鮮食品。這些生鮮食品在運輸或儲存過程中易受到外界環境的影響,如溫度和濕度的變化等,使得包裝內微生物活躍而腐蝕食品,并且影響到食品的呼吸代謝,因此為了保持這些食品的新鮮度和營養度,保鮮包裝應運而生。隨著新型功能材料的發展,保鮮包裝材料主要分為3大類,即傳統保鮮包裝材料、抗菌保鮮包裝材料和木質基保鮮包裝材料。

4.1 傳統保鮮包裝材料

傳統保鮮包裝材料主要包括普通保鮮材料以及應用一定技術處理薄膜基材而達到保鮮作用的薄膜材料。

普通保鮮材料主要是以塑料薄膜為基材,添加增塑劑、增韌劑和增強填充劑等助劑改變基材的力學性能,通過一定技術制備而成的。目前在生鮮食品保鮮上應用的普通保鮮材料有PE、聚氯乙烯(PVC)、聚二氯乙烯(PVDC)和PP等。PE具有良好的耐低溫性能以及阻隔性能,在水果和蔬菜的包裝應用中最為廣泛;PVC具有良好的透氣性能與防水性能,通常用來保鮮蔬菜,如鮮蒜、草菇、松茸等[45];PVDC耐高溫,且具有高阻隔性能,主要應用在火腿腸、冷卻肉等肉類包裝[46];在生鮮食品包裝上,市場上選用的PP是雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)材料,其韌性更強、耐低溫性更強。

其他類型傳統保鮮包裝主要包括氣調包裝保鮮膜、充氣包裝保鮮膜、硅窗氣調保鮮膜、微孔保鮮膜等。前兩者在市場上應用普遍,后兩者還不是很常見。硅窗氣調保鮮膜是在普通薄膜上貼上一層具有氣體選擇透過性的硅膠膜以達到保鮮效果,早在幾年前李鐵華團隊已經作出了相關的研究[47]。近幾年也有相關的研究,如Li等[48]研究了硅窗氣調包裝和普通氣調包裝儲存綠蘆筍的效果,結果表明,硅窗氣調包裝能夠更好地抑制綠蘆筍的呼吸速率、減少抗壞血酸的損失。微孔保鮮膜是利用半結晶聚合物拉伸、相分離、機械制孔等技術在薄膜上制備孔徑在0.01~10 μm的微小氣孔,使得其對果蔬包裝具有更高的透水性和透氣性。現階段對微孔保鮮膜的研究主要在于對其進行改性處理以提升其性能。如俞靜芬等[49]利用1-甲基環丙烯(1-MCP)處理微孔保鮮膜,使其形成1-MCP結合微孔保鮮膜,用來包裝獼猴桃,與未處理的微孔保鮮膜相比,新的微孔保鮮膜可以提高獼猴桃的貨架周期,顯著抑制獼猴桃果實硬度的下降和有機酸的分解等,在一定程度上延緩果實的衰老。

4.2 抗菌保鮮包裝材料

抗菌保鮮包裝[50, 51]是在生產加工原料時加入抗菌劑,通過其接觸食品或緩慢釋放揮發等方式抑制微生物生理代謝或者破壞微生物生理結構以保鮮食品、延長食品貨架周期的一種包裝。抗菌保鮮包裝目前在市場上主要以薄膜材料為主。按照抗菌劑耐高溫程度的不同可以選擇不同的加工方式,若抗菌劑耐熱耐高溫一般選用熔融法或注塑法,不耐高溫則選擇流延法或化學鍵合法。目前抗菌劑主要有4大類[52],即天然抗菌劑、無機抗菌劑、有機抗菌劑和復合型抗菌劑。

天然抗菌劑是從動植物或者微生物中提純而來的,按照來源可分為植物源、動物源及微生物源3類,均具有可降解性,是一種綠色抗菌劑。目前研究和應用較多的天然抗菌劑活性物質有植物精油、天然肽類、高分子糖類、氨基酸類以及一些天然抗菌素等。如Liu等[53]以聚乙烯醇(PVA)和CS為原料,采用溶劑流延法和電噴霧法制備了PVA-CS薄膜,研究發現當PVA與CS的質量比為75∶25時,與純PVA膜相比,該薄膜具有更好的力學性能以及更強的抗菌活性。這些抗菌劑不僅可以用于食品保鮮領域也可以用于醫療領域。

無機抗菌劑目前在材料上的應用非常廣泛,其具有耐熱性、持久性和安全性等特性。近期Hoseinnejad等[54]對無機納米顆粒或者金屬納米顆粒作為抗菌劑在包裝上的應用機理以及在食品等領域的應用效果做了較為詳盡的論述及展望。無機抗菌劑主要分為3大類:① 銀離子和鋅離子等金屬離子抗菌劑;② TiO2和氧化鋅等氧化物型抗菌劑;③ 納米蒙脫石和納米銀等納米抗菌劑。其中納米抗菌劑是目前國內外學者研究的熱點,尤其是以高分子生物聚合物為基體而形成的生物納米復合材料[55],由于其具有可降解、抗菌、阻隔等功能,在可食性薄膜以及保鮮薄膜的應用上已經受到國內外學者的高度關注。Arfat等[56]以瓜爾膠為基材,以銀銅合金納米顆粒(Ag-Cu NPs)為填充劑,采用溶液流延法制備了生物質納米復合膜,實驗發現當填充劑Ag-Cu NPs質量分數為2%時,該復合膜的力學性能以及抗菌性能達到最佳,并具有綠色可降解優勢。

有機抗菌劑在包裝上的應用時間最為長久,其種類很多,按照化學結構不同可分為20種,按照抗菌劑機理可分為3大類:① 季銨鹽和季磷脂類,該類低分子量有機抗菌劑通過其陽離子與細胞膜中的陰離子反應,從而破壞細胞膜的結構和組成以達到抗菌的作用;② 雜環類,雜環上含有的某些活性基團能夠透過細胞與DNA中的堿基作用,從而抑制微生物的生理代謝,達到緩慢殺菌的效果;③ 醛類和酚類,該類抗菌劑能夠改變細胞膜的結構,從而滲透到細胞中,阻止細胞內蛋白質等的合成,導致細胞緩慢死亡。其中,低分子量抗菌劑具有毒性大、耐熱性差且易揮發等缺陷;而高分子抗菌劑通過引入其他抗菌劑基團對分子結構進行修飾和改性,既可以有效地抑制多種類型微生物、實現協同抗菌,又可以增強熱穩定性和提高安全性[57]。如Noh等[58]首先將十二烷基二甲基羥乙基氯化銨(DDHAC)和1-氯十二烷對二甲乙醇胺(DMEA)按照1∶1的摩爾質量比混合反應生成季銨鹽(QASs),隨后以DCC為脫水劑,通過控制不同的反應溫度將獲得的季銨鹽接枝到PEEA中制備接枝聚合物(PGD)。實驗發現該烷基接枝法能顯著提高該聚合物的抗菌效果,且這種抗菌效果好壞取決于反應溫度,在135 ℃合成的聚合物對革蘭氏陽性金黃色葡萄球菌和革蘭氏陰性大腸桿菌的抗菌活性最高;當溫度高于165 ℃時,由于DDHAC的熱分解作用,該聚合物的分解速率加快,導致其抗菌活性降低。

復合型抗菌劑是多種類型抗菌劑共同作用以達到取長補短的作用。相對于純抗菌劑,復合型抗菌劑抗菌效果明顯增強,而且能夠抑制多種類型微生物繁衍,同時毒性較小、熱穩定性等都有所增強,因而在抗菌包裝材料中有所應用。如趙樹強等[59]通過添加氯化縮水甘油三甲銨改善CS的水溶性而合成新的改性劑,并應用于木薯蠶絲中,測定結果表明該復合木薯蠶絲同時具有良好的熱穩定性和增強的抗菌性。因此,多種類型抗菌劑結合得到的復合抗菌劑在未來保鮮包裝的應用中具有很大的發展潛力。

4.3 木質基保鮮包裝材料

木質基保鮮包裝材料[60]是以具有木質纖維的紙類(如牛皮紙等)為基材,通過在制漿過程中加入或者在紙張上涂布或浸漬保鮮劑,釋放有效保鮮成分來控制二氧化碳和氧氣的含量,實現對微生物的抑制,從而達到保鮮的效果。按照保鮮劑的不同,木質基保鮮包裝材料可分為中草藥保鮮包裝材料、二氧化物保鮮包裝材料、抗菌保鮮包裝材料以及復合型保鮮包裝材料4大類。中草藥保鮮包裝材料主要通過提取中草藥里的有效成分如甘草、虎杖、大黃提取液等,將其與包裝紙復合形成復合包裝材料以達到保鮮作用[61]。二氧化物保鮮包裝材料中的保鮮劑主要有二氧化硫(SO2)和二氧化氯(ClO2)。SO2保鮮包裝材料主要應用于葡萄保鮮,通過SO2抑制葡萄氧化酶的活性從而降低微生物的呼吸作用,但是SO2在包裝材料中的緩慢釋放速度(程度)無法控制這一問題仍然沒有得到有效的解決辦法[62];ClO2保鮮包裝材料的保鮮機理與SO2保鮮包裝材料的保鮮機理相似,通過緩釋ClO2以抑制產品的呼吸作用,但是其應用范圍更為廣泛[63]。復合型保鮮包裝材料是在制備包裝材料的過程中加入不同種類的保鮮劑,使其共同作用,達到抑制微生物呼吸和抗菌的作用。相比于其他類型木質基保鮮包裝材料,復合型保鮮包裝材料的應用更為廣泛,而且保鮮效果更為明顯。

木質基保鮮包裝材料充分利用了紙張基材的多孔結構,因而具有良好的透氣性,并且紙質包裝的機械性能明顯好于薄膜材料,同時具有可降解性,因此在食品保鮮應用方面具有很大的前景,同時也受到國內外研究者的重視。

5 智能包裝材料

智能包裝[64, 65]是在生物化學、材料學、物理學、科技信息學等多門學科領域的基礎上,通過新型包裝材料的應用、包裝材料結構的設計或者包裝材料與互聯網結合等制備而成的。目前對于智能包裝的定義各不相同,然而從商品鏈的角度出發,智能包裝是“溝通”和“邏輯”的結合。“溝通”即在商品運輸以及商品銷售的整個生命鏈過程中,能夠實時感應、監控、識別、反饋商品內部環境的變化,將產品信息傳遞給管理者以及消費者,從而使管理者可及時對產品做出調整,同時提高了消費者對產品的安全意識、拉近了消費者與產品的距離。“邏輯”,即根據產品內環境的變化,產品的包裝可自動化或者智能化的進行調控并且記錄整個商品鏈的過程。然而,隨著大數據時代的到來,智能包裝不再局限于活性包裝或者氣調包裝這樣的傳統智能包裝[66],它可以結合多種技術原理,如印刷技術、通訊技術以及“云數據”等,增加商品的額外價值,給予消費者更深層次的服務。按照工作原理,智能包裝材料可分為3大類型:功能材料型、功能結構型以及信息型。隨著材料技術的不斷發展,具有功能性的新型材料也不斷應用在智能包裝上,以下主要介紹功能材料型智能包裝材料。

5.1 功能材料型智能包裝材料

功能材料型智能包裝材料[67]涉及微生物、化學、材料科學等學科知識,添加一種或多種能夠及時感應并反饋環境影響因子對產品質量影響的新型材料,可以取代傳統包裝材料,增加了包裝設計的功能性,使消費者能夠很快識別當前購買產品的質量信息。環境因子包括溫度、壓力、光照、濕度、氣體等。目前應用于包裝的新型智能材料具有一定的特殊功能,能夠感應、識別并以不同的藝術表現形式展示出產品的內在特性變化,有傳統活性包裝材料、變色包裝材料和發光包裝材料等。

傳統活性包裝材料如氧氣清除型與釋放型等(圖3a),是在智能包裝領域應用最早的一類包裝材料。變色包裝材料是在功能材料型智能包裝中應用最為廣泛的一類包裝材料,主要是指示劑材料,如溫敏、氣敏、光敏等功能材料[65, 67-70],主要的實際應用有O2-CO2指示標志、新鮮度指示標志(圖3b)、時間-溫度記錄標志(圖3c)、物理沖擊記錄標志、光致變色標志等。目前有很多相關的應用研究,如Xu等[71]以酪氨酸酶與酪氨酸的反應為基礎,制備時間-溫度指示器(TTI),利用酶促使酪氨酸基由無色變為黑色的動力過程檢測大菱生魚片在配送和儲藏過程中的品質變化。Ma等[72]將姜黃素加入母膠與PVA的混合基質中制備了一種智能薄膜,利用姜黃素與基體之間存在的氫鍵相互作用,研究在氨氣(NH3)環境中,不同濕度環境條件下智能包裝薄膜的顏色響應。Silva-Pereira等[73]制備了一種基于CS、玉米淀粉和紅甘藍提取物的pH值監測系統薄膜,研究在不同pH值激活下包裝魚類的薄膜的顏色變化。而發光包裝,主要結合印刷技術與包裝結構設計,利用如發光油墨、發光纖維和發光涂料等功能材料實現智能化監測。如Webb為Bombay Sapphire設計的一款旅行零售包裝通過電子印刷技術將電致發光油墨印刷在該酒包裝上,可以實現在18 s內完成一次圖案依次變亮的過程,從而吸引消費者的注意(圖3d)[67]。2017年,Mishra等[74]制備了一種表面涂有智能水凝膠的長周期光纖光柵(LPFG),這種LPFG容易受到其周圍溶液pH值變化的影響,因此具有pH響應性,其pH值檢測范圍可達2~12。此外,還有一些新型功能材料也受到智能包裝領域研究者的廣泛關注,如以水凝膠作為涂層的智能凝膠材料[75]、變形記憶材料[76]等。這些材料目前在智能包裝中的實際應用較少,但因其具有自修復、形狀記憶等功能而具有誘人的發展前景;此外,可同時與發光材料、變色材料、活性包裝材料或氣調包裝材料等結合,從而制備一種新型多功能化的智能包裝,這也將會是一個非常具有活力的研究領域。

圖3 O2脫除劑 (a),指示薄膜包裝肉制品儲存在4 ℃后指示標志的指示效果示意圖 (b)[65],時間-溫度記錄標志 (c)[65],Bombay Sapphire旅行零售包裝 (d)[67]Fig.3 O2 scavenger (a), schematic diagram of indication effect of the oxygen indicator film packaged meat product at 4 ℃ (b)[65], time-temperature recording mark (c)[65], Bombay Sapphire travel retail pack (d)[67]

5.2 智能包裝發展前景

智能包裝尤其是信息型智能包裝在國內起步比較晚,包裝技術以及新材料的應用也都相對落后,而且制備成本也相對比較高。同時智能包裝使用的新型材料如指示劑、染色劑等是否會在食品或者藥品中發生遷移,以及是否會對人體構成危害還有待進一步的研究[77],因此對于該材料的選用以及用量都應引起重視。在現今新型材料迅猛發展和電子信息大爆炸的時代背景下,智能包裝材料對于實現自動化和智能化的商品生產運輸及銷售“一條龍”,促進包裝產業從傳統制造業向工業4.0時代發展,實現電子和材料等跨行業的合作,以及高效、共同發展的商業鏈將起著至關重要的作用。更有甚者,有學者調查消費者是否愿意支付智能包裝技術或納米技術延長產品貨架壽命所帶來的昂貴費用,結果表明消費者愿意享受這一便利[78]。因而,智能包裝在未來各個行業的使用前景將一片光明,尤其是在食品以及醫療藥品等領域的應用。因此,對于智能包裝的研究與發展方向可歸結為以下幾個方向:① 新型材料與包裝原件(射頻原件、傳感器等)的有機集成;② 包裝原件之間的互相應用,如可傳感的射頻識別功能標簽等;③ 新型的材料技術應用在智能包裝上,如碳納米材料技術與智能技術結合形成納米智能包裝、生物技術與智能技術結合形成生物基智能技術,實現包裝的可持續發展;④ 智能包裝技術應用于氣調或活性包裝中,形成多功能的保鮮智能包裝;⑤ 降低智能包裝系統的成本,實現智能包裝的日常應用。

6 結 語

隨著新型材料以及新型材料制備技術的不斷開發與應用,高阻隔、保鮮、抗菌、生物可降解、智能自動化等材料的開發使得包裝材料功能化,并有逐漸取代傳統包裝材料應用于日常包裝的趨勢,尤其是被廣泛應用的食品包裝以及藥品包裝領域。然而,包裝功能化也伴隨著諸多問題:

(1)食品安全問題。通過納米技術所獲得的納米材料,如光降解劑和染色劑等有毒納米物質,可能會遷移至食品中從而對人體健康造成威脅,因而生物納米材料的研究需日益加強。

(2)紙質材料應用受限。目前紙質包裝材料的利用大多局限于物聯網時代的“快遞包裝”,在日常包裝中依舊以塑料應用居多。紙質材料來源廣泛、成本較低且具有可降解性,是一種綠色可持續材料,然而在造紙過程中會有大量廢水廢料的排放而導致環境污染。因而,改善紙漿造紙的工藝技術以擴大紙質材料的應用范圍是未來一大熱點研究方向。

(3)生物包裝材料應用受限。我國地大物博,不論是海洋還是森林等生物質資源均較為豐富,盡管生物包裝材料(如大豆蛋白、多糖等)在可食性包裝等相關領域研究很多,但是由于力學性能或者阻隔性能等不太理想,因而在市場上并未深入應用。因此需要研究者們不斷提高工藝技術以提升其包裝性能、減少成本,從而實現大規模應用。

未來包裝材料的發展應當與時俱進,充分利用云數據時代帶來的技術革新,實現包裝的自動化和智能化;同時充分利用我國的生物資源,解決食品安全問題的同時提倡可持續發展,并致力于工藝技術的提高。因而,包裝材料的未來發展方向可總結為以下幾個方面:①多功能生物材料以塑料或者紙質材料為基材制備生物包裝材料,并實現其在食品或者其他領域的大規模應用;② 開發多功能智能化包裝,比如生物智能包裝、智能納米包裝、智能活性包裝等;③ 新型工藝技術的開發,實現包裝自動化生產,并且能夠降低生產成本;④ 致力于食品安全研究,開發出安全、健康和環保的食品包裝材料。