我國參與國際知識產權秩序構建的角色定位與立場選擇

徐 元

(1.東北財經大學,遼寧 大連116025)

積極參與全球治理是我國當前面臨的一個重要時代命題。黨的十八大報告提出要“積極參與全球經濟治理”,十九大報告指出“中國將繼續發揮負責任大國作用,積極參與全球治理體系改革和建設,不斷貢獻中國智慧和力量。”在知識產權領域,2008年頒布實施的《國家知識產權戰略綱要》和《2014年國家知識產權戰略實施推進計劃》提出“積極參與國際知識產權秩序構建”,2015年《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》進一步指出“積極參與、推動知識產權國際規則制定和完善,構建公平合理國際經濟秩序”,《“十三五”國家知識產權保護和運用規劃》要求“積極參與知識產權全球治理”。可見,提升我國在知識產權等國際經貿規則制定中的影響力和話語權已經受到決策層的廣泛關注。在國際層面,由于新興經濟體的崛起和發展中國家在知識產權問題上的覺醒,國際知識產權格局與20年前相比發生了顯著變化,國際知識產權秩序正處于重大變革的時期。這既給我國參與國際知識產權秩序構建提出了挑戰,也帶來了良好的機遇。在這樣的國內國際背景下,我國應該如何參與、推動國際知識產權規則的制定和完善,構建一個既符合我國科技經濟發展水平和國家利益,又符合世界發展潮流的國際知識產權秩序,無疑是我們面臨的一項重大課題。

著名國際關系學者王緝思指出:“參與全球治理,一個至關重要的原則性問題是中國必須明確自己的身份定位”。①“習近平:決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告”,新華網,2017 年 10 月 27 日,http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm。目前,由于科技經濟發展的階段性特征,我國在知識產權保護問題上處于一個比較特殊的地位。一方面,我國是一個發展中大國,從人均收入、經濟結構、國民教育、管理水平等方面來看,具有發展中國家的一般特征。“我國仍處于并將長期處于社會主義初級階段的基本國情沒有變,我國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變”。②王仁貴:“《瞭望》文章:中國探路全球治理”,中國新聞網,2011 年 6 月 5 日,http://www.chinanews.com/gn/2011/06-05/3090977_2.shtml。但另一方面,我國又是一個新興大國,反映科學技術和知識產權發展水平的一些重要指標不僅遙遙領先于發展中國家,甚至也領先于許多發達國家,走在了世界的前列。世界知識產權組織發布的2018年《全球創新指數報告》顯示,中國創新指數排名從2017年的第22位躍升至第17位,已經成功躋身全球創新領導者行列。

由此可見,在當今國際經濟格局中,我國的角色和定位是多元的和復雜的,有時甚至是矛盾的。這種特殊國情決定了我國與廣大發展中國家既有利益的一致性,也存在利益的沖突性。那么,在參與國際知識產權秩序構建時,我國應當站在發展中國家的一邊,還是站在發達國家的一邊?抑或是擁有自己獨立的立場?與此相關的另外一個重要問題是:在加入世界貿易組織(WTO)之前,我國主要是國際經貿規則的接受者,在加入世界貿易組織之后,我國逐漸成為規則制定的積極參與者,現在,有不少人主張我國應當走到全球治理的前臺,在國際經貿規則制定中發揮領導者角色。那么,在知識產權國際秩序構建中,我國應當擔當何種角色?——是規則的接受者,還是規則制定的參與者抑或領導者?這兩個都是我國參與知識產權全球治理必須首先回答的重要問題。在當前我國積極參與全球經濟治理和建設知識產權強國背景下,這不僅是重要的理論問題,也是緊迫的現實問題。

一、我國參與國際知識產權秩序構建的基本情況與主要特點

改革開放以來,在外來壓力和國內發展需求的共同作用下,我國積極參與知識產權國際事務,已經逐漸從現有規則的被動接受者轉變為規則制定的積極參與者。

1.1 參與情況

(1)積極加入和履行知識產權國際條約

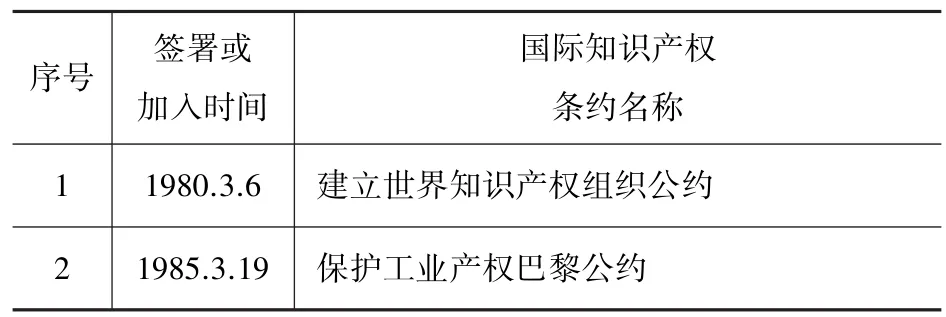

改革開放以來,在不斷完善國內法律制度的同時,我國也積極融入國際知識產權體制。自1980年加入《建立世界知識產權組織公約》起至今,在世界知識產權組織、世界貿易組織、聯合國教科文組織、國際保護植物新品種聯盟、聯合國環境規劃署等管理的33個國際知識產權條約中,我國已簽署或加入了其中的24個,占總數的73%(見表1)。我國不但積極參與國際知識產權條約,而且認真履行條約義務。例如,在加入世貿組織前后,為使國內立法與世貿組織規則保持一致,對大量的國內法律進行了“立改廢”。當世貿組織的爭端解決機構裁定我國法律部分違反《與貿易有關的知識產權協定》(以下簡稱TRIPS協定)時,迅速采取措施修改著作權法和海關條例。我國積極的補救行動與美國一直拒絕執行兩個有關TRIPS協定專家組不利裁決的行為形成鮮明對比。

表1 中國簽署或加入的國際知識產權條約

續表

(2)積極參與多邊知識產權談判

在陸續加入知識產權保護條約、協定的過程中,我國積極組織相關部門參加世界貿易組織(WTO)、世界知識產權組織(WIPO)、國際植物新品種聯盟(UPOV)、亞太經合組織(APEC)、亞歐會議(ASEM)等國際組織的關于知識產權制度改革的會議和談判,并就一系列重要知識產權議題提出主張。不僅如此,近年來,我國開始嘗試主辦知識產權國際會議,推動知識產權國際談判取得成果。

(3)積極推動自由貿易區建設

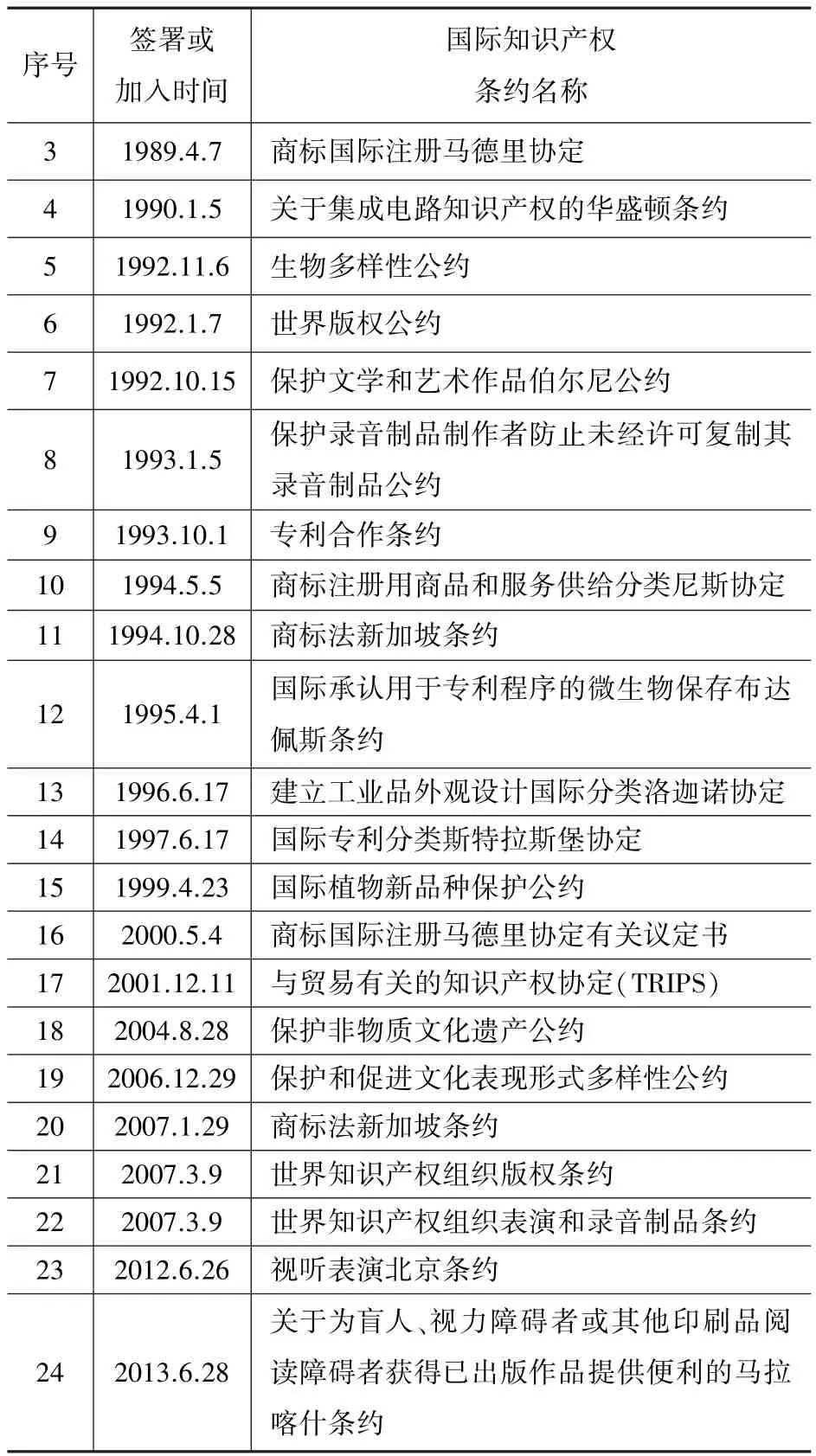

為了促進對外貿易的發展和更好地參與經濟全球化,進入新世紀以來,我國也開始重視自由貿易談判,并專門制定了自由貿易區戰略。截至2018年8月底,我國已經簽署了16個自由貿易協定,其中包含知識產權規定的有12個(見表2)。我國自由貿易協定(以下簡稱FTA)知識產權條款從無到有,從簡單提及到獨立成章,內容不斷豐富和充實。

表2 中國已簽協議的自由貿易區情況

(4)構建多層次的合作機制

在參與國際知識產權國際秩序構建過程中,我國與有關國際組織、國家和地區建立了多層次的廣泛的合作機制,這些合作機制包括:①與世界知識產權組織的合作。②五局合作。我國積極推進中美歐日韓五局在發明領域、商標領域和外觀設計領域的合作,先后建立了發明專利領域五局合作(IP5)、商標領域五局合作(TM5)、工業品外觀設計領域五局合作(ID5)等五局合作機制,進一步增強了中國知識產權局作為“將主導正在形成的全球專利行政的頂尖專利局玩家”的地位。①Peter K.Yu,“The Middle Kingdom and the Intellectual Property World”,Oregon Review of International Law, Vol.13, No.2,2011,pp.209-262.③金磚合作。為加強金磚國家在知識產權多邊及諸邊領域的協調合作,增強新興經濟體在知識產權國際規則制定中的話語權和影響力,中國國家知識產權局積極倡導和推動建立金磚國家知識產權合作機制。④“一帶一路”合作。在2016年7月的“一帶一路”知識產權高級別會議上通過了《加強“一帶一路”國家知識產權領域合作的共同倡議》,初步構建起“一帶一路”知識產權合作常態化機制。⑤周邊合作。中國重視與周邊國家的知識產權合作,目前已經與多數周邊國家建立了雙多邊知識產權合作機制。⑥雙邊合作。中國的知識產權局、商務部、版權局、工商總局、質檢總局、海關總署等部門在知識產權領域與國外相關部門展開了多種形式的雙邊合作與交流活動。

(5)積極開展對外知識產權技術援助

在積極參與知識產權國際合作的同時,我國還有序開展面向發展中國家的知識產權技術援助,由知識產權國際合作與援助的接受者向量力而行的國際合作與援助的輸出者轉變,通過將知識產權發展實踐經驗與發展中國家分享,共同研究和探討面臨的挑戰,有力支持了發展中國家知識產權能力建設,樹立了我國在知識產權領域負責任的國家形象。

1.2 我國參與國際知識產權秩序構建的基本特點

(1)堅持發展中國家的基本立場

在過去參加的知識產權國際談判中,盡管在某些領域或者具體問題上與發達國家的立場相近,但在原則和宏觀問題上,我國基本還是站在發展中國家的一邊,許多提議也是與發展中國家共同提出,堅持了發展中國家的基本立場。比如,在知識產權保護水平問題上,我國與其他發展中國家一樣,主張知識產權保護并非越強越好,而是應當與本國的經濟社會發展情況相適應;在知識產權執法標準問題上,明確反對“超 TRIPS”(TRIPS-plus)標準;在知識產權與遺傳資源等問題上,主張披露制度和惠宜分享;知識產權與公共利益問題上,主張應該在權利人和使用者之間、在為了促進研發而進行知識產權保護與這種保護帶來的潛在影響之間實現平衡;在知識產權和公共健康問題上,支持發展中成員保障公共衛生和獲得必要藥品的合法權利。這些立場都代表了廣大發展中國家的利益。

(2)合作是主題

我國參與國際制度的速度和幅度并不完全相同,但無論在哪個領域,有一點是共同的:我國的參與從一開始就是合作性參與,正是由于這樣的合作性實踐活動,使我國開始了與國際體系的良性互動。②毛莉:“秦亞青:為國際秩序變革貢獻‘中國方案’”,中國社會科學網,2014 年 12 月 17 日,http://www.cssn.cn/zf/zf_dh/201412 /t20141217_1446569.shtml。在知識產權國際秩序構建上,合作這一主題也得到了明顯體現。這可以從兩個方面加以說明,一是我國建立了多層次的知識產權合作機制,這在前文已有詳細介紹;二是可以從我國締結的FTA中的知識產權條款來考察。我國FTA中的知識產權條款與美式FTA不同,美式FTA習慣于把自己的知識產權標準強加在其他國家身上,強調知識產權保護的高標準,而我國參與的FTA中的知識產權條款,主要側重于建立合作與信息交流機制、加強能力建設等方面,是以增進合作為基本原則,注重知識產權保護的利益平衡,一般不具有強制性的法律約束。③楊靜、朱雪忠:“中日韓FTA談判知識產權議題:基點、展望與策略”,《中國軟科學》,2014年第8期,第70-79頁。

(3)主張多邊為主,但越來越重視非多邊

一般而言,在國際談判中,地位弱勢的國家優先選擇多邊場合。他們在多邊場合可以通過聯合,增強自身的力量,更有利于達到自己的目標。作為發展中國家,我國一貫主張通過多邊談判來構建國際經濟和知識產權秩序,這最符合我國的利益。但是,由于多邊體制的停滯不前,面對區域經濟一體化和雙邊自由貿易協定的浪潮,我國也不得不作出調整。自從與香港和澳門簽署建立更緊密經貿關系協定以來,中國開始對FTA表現出異乎尋常的興趣。④Peter K.Yu,“The Middle Kingdom and the Intellectual Property World ”,Oregon Review of International Law, Vol.13, No.2,2011,pp.209-262.2015年國務院發布《關于加快實施自由貿易區戰略的若干意見》,明確提出構建以周邊為基礎、輻射“一帶一路”、面向全球的高標準自由貿易區網絡。

(4)從規則的被動接受者向規則制定的積極參與者轉變

在加入世貿組織之前和之后相當長的時間里,我國在知識產權國際秩序構建中發揮的作用十分有限。加入世貿組織之前,由于我國不是成員方,沒有發言權,保持沉默是不得已的選擇。在加入世貿組織之初的幾年時間里,由于經濟實力和談判經驗不足,以及國內問題和總體對外政策的影響,我國繼續保持低調,在知識產權國際談判中,很多時候是“沉默者”。我國就像一個遵守紀律的小學生,忙著完成自己的家庭作業——對國內法律進行立改廢,以使國內的法律與世貿組織規則保持一致。近年來,隨著經濟實力、科技水平和談判能力的提高,尤其是總體外交政策更加積極主動,我國已經不再滿足于國際知識產權規則的“被動接受者”(passive taker)角色,慢慢的增加了新的角色,即規則的“動搖者”(shaker)和規則的“制定者”(maker)。 我國不僅加入了大多數的國際知識產權條約,而且積極參與國際知識產權談判,獨立或者與其他國家聯合提出有關議題。比如,當有些國家提議修改TRIPS協定的第29條要求在專利申請之前披露基因資源和傳統知識時,我國加入并作為共同發起人。在2010年的TRIPS理事會上,中國和印度也高調介入,批評發達國家試圖通過《反假冒貿易協定》(ACTA)談判創造“超TRIPS”(TRIPS-plus)執法標準。最近,我國還與其他發展中國家一道提出了“知識產權與公共利益”的議題。

(5)立場的搖擺性

如前所述,在參與國際知識產權談判時,我國總體堅持發展中國家的立場,但是,隨著我國經濟快速發展和知識產權實力的增強,在不少具體問題上,這種立場正在發生動搖。與許多新興經濟體一樣,在國際知識產權論壇上我國的立場并不十分明確,經常在發達國家與發展中國家之間搖擺,以至于彼得·余(Peter K.Yu)形容中國等新興經濟體在國際知識產權問題上“精神分裂”。比如,雖然我國一直以發展中國家自居,但在世界知識產權組織中,我國既不是發展之友的成員,也不是發展議程集團的成員。當巴西和阿根廷提出他們著名的“建立世界知識產權組織發展議程”的建議時,我國沒有加入。事實上,我國在專利法上經常與“北方”有著共同的觀點。在世界貿易組織和世界知識產權組織之外,中國已經成為知識產權跨政府合作的主要參加者,特別是和美國、歐盟、日本等發達國家的合作與交流。有學者甚至認為“中國很大程度上已經成為現有規則制定者建立的知識產權框架的跟隨者和支持者”。①Jean-Frédéric Morin, Omar Serrano, Mira Burri, and Sara Bannerman, “Rising Economies in the International Patent Regime:From Rule-breakers to Rule-changers and Rule-makers”,New Political Economy,Vol.23,No.3, 2018, pp.255-273..中國公開同意不使用TRIPS31bis條關于進口藥品的規定,是金磚國家中唯一的一個。②Bird, Robert C., and Daniel R.Cahoy,“The Emerging Bric Economies:Lessons from Intellectual Property Negotiation and Enforcement”,Verhandlungen Der Deutschen Gesellschaft Für Pathologie,Vol.5,No.3, 2007, pp.401-425.

二、影響我國對外知識產權政策的主要因素考察

影響一國對外知識產權政策的因素有很多,主要的有以下幾個方面:經濟社會發展階段、知識產權發展水平、科技創新能力、知識產權貿易競爭力、地區與行業差異、總體外交政策。本部分對我國這幾個方面的情況做一考察,為我國參與國際知識產權秩序構建的立場選擇和角色定位尋找現實根據。

2.1 經濟社會發展階段

一般認為,一國的知識產權制度主要取決于經濟發展階段③Guangliang Zhang,“China’s Stance on Free Trade-Related Intellectual Property:A View in The Context of The China-Japan-Korea FTA Negotiations”,Asia Pacific Law Review,Vol.24,No.1,2016,pp.36-59.。經過40年的經濟快速增長,我國的經濟實力發生了巨大的變化,進入了一個新的發展階段。根據世界銀行的統計,2017年我國的國內生產總值(GDP)超過12萬億美元,約占世界國內生產總值總量的15%,僅次于美國,居世界第二。但從人均水平來看,2017年我國人均國內生產總值是8 827美元,約為美國的 1/7,日本的 1/4,韓國的 1/3,不僅低于世界平均值,而且位于俄羅斯、巴西和墨西哥之后,在世界排名第73位。顯然,盡管我國國內生產總值總量龐大,但人均國內生產總值與發達國家相比仍有很大的差距。

2.2 知識產權發展水平

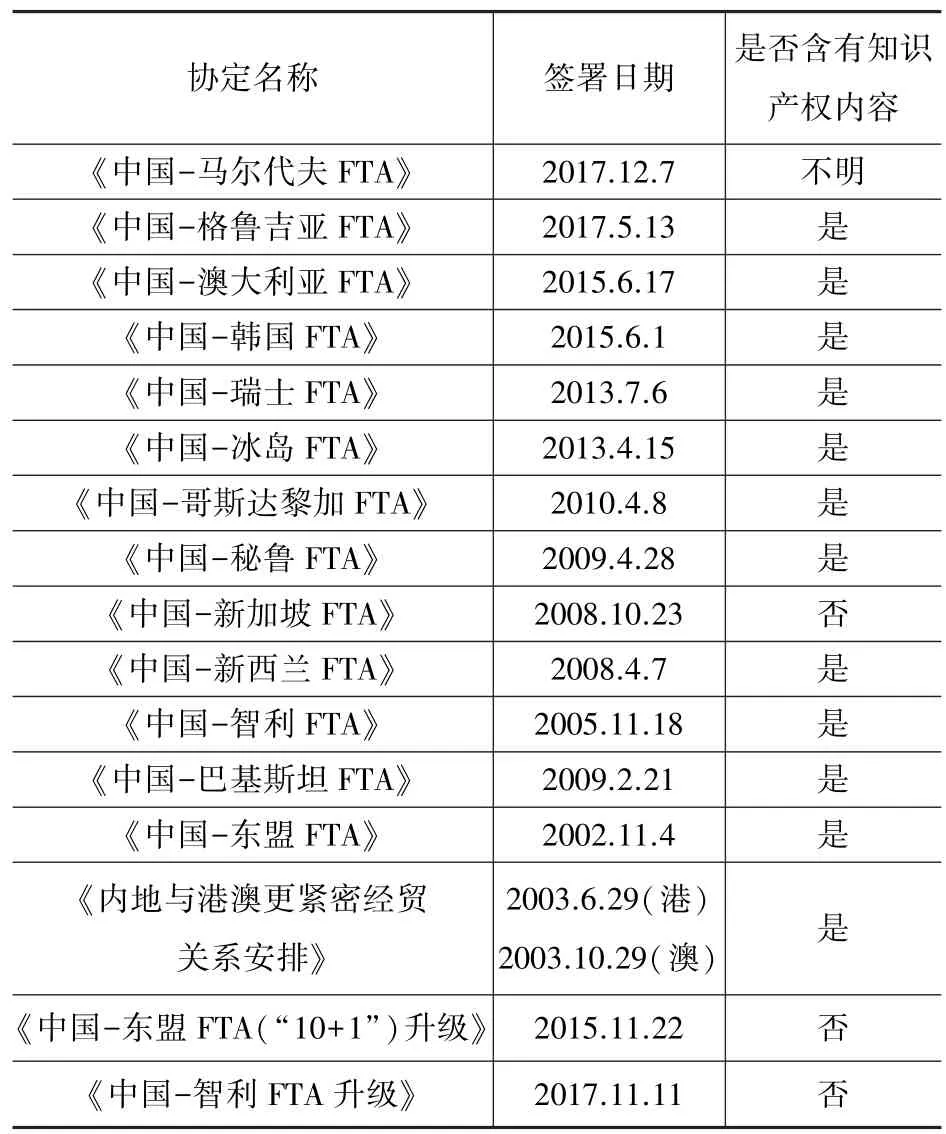

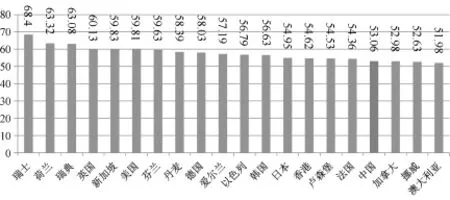

知識產權發展水平是一國知識產權政策的直接影響因素。國家知識產權局知識產權發展研究中心《2017年中國知識產權發展狀況評價報告》從知識產權的創造、保護、運用、管理和環境等幾個方面對世界40個主要國家進行了綜合比較。結果顯示,中國排名從2012年的19位上升到2016年的第10位,在40個樣本國家中位列第二梯隊,位居世界中上游(見圖1)。

圖1 2016年世界知識產權發展狀況得分對比

2.3 創新能力

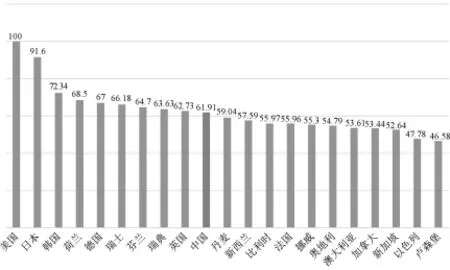

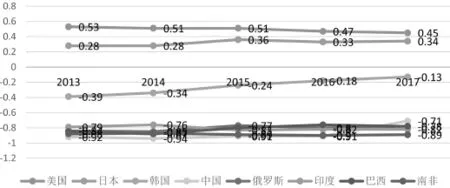

知識產權制度的宗旨是為了保護創新,一個國家的創新能力對一國對外知識產權政策必然會產生重要影響。一般而言,創新能力強,就會主張高水平知識產權保護,而創新能力弱,則會主張較低水平的知識產權保護。隨著創新驅動戰略的實施,我國的創新能力在不斷提升。世界知識產權組織(WIPO)發布的《2018年全球創新指數報告》顯示,中國(內地)排名較去年上升5位,首次進入前20名,在被調查的全球126個國家和地區中位列第17,不僅遙遙領先于其他發展中國家,而且也超過一些發達國家,跨入創新領袖國家群體。(見圖2)

圖2 中國創新能力在世界中國的位置

2.4 知識產權貿易競爭力

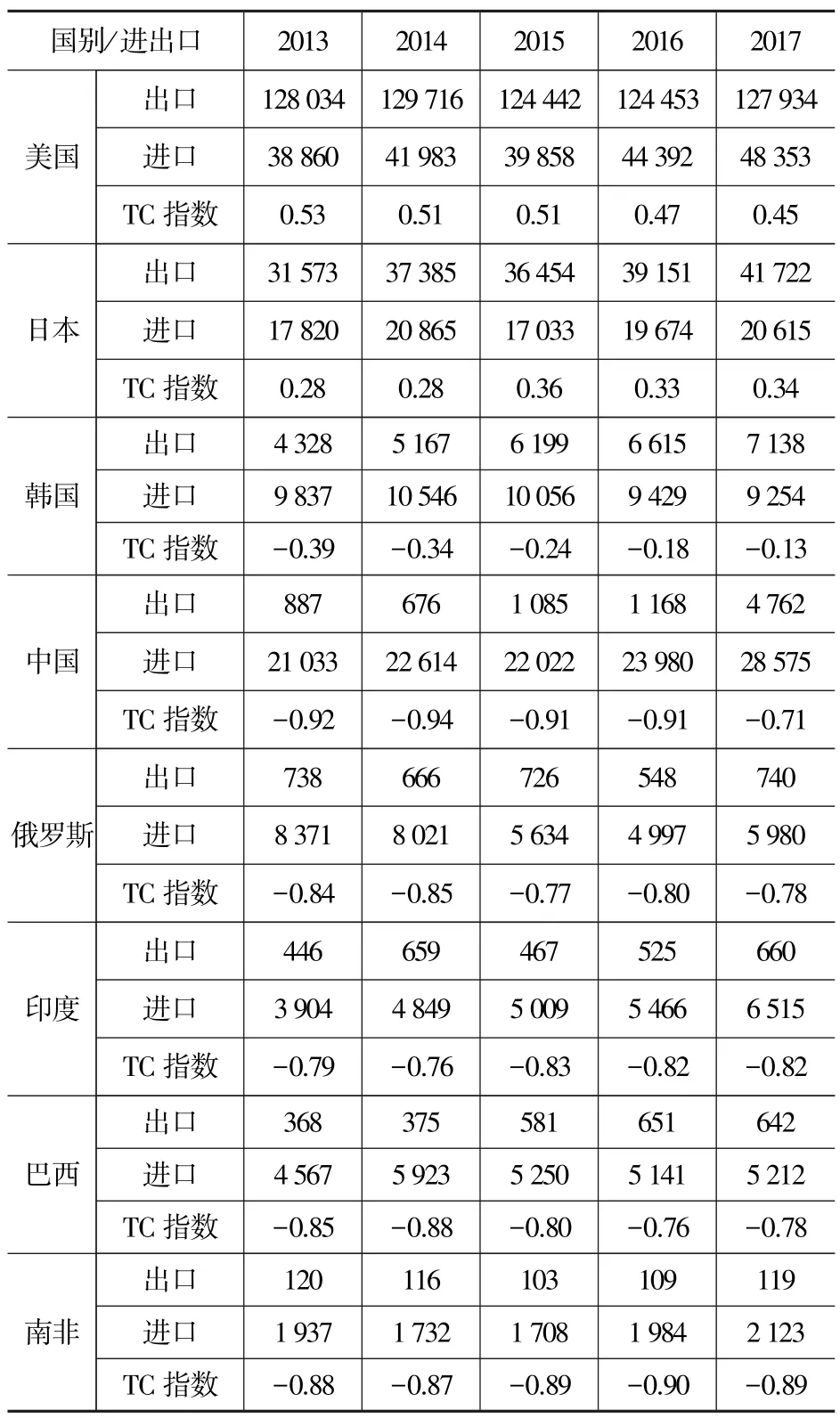

知識產權貿易競爭力反映一國在國際上獲取知識產權貿易利益的能力,是影響一國對外知識產權政策的一個重要因素。近年來,盡管在知識產權申請和授權數量上雄踞全球之首,但我國的知識產權貿易競爭力依然低下。數據顯示,從2013年至2017年,中國知識產權貿易連年逆差,并且逆差有不斷增加趨勢(見表3)。我國的知識產權貿易競爭力不僅低于美國、日本、韓國等發達經濟體,而且低于俄羅斯、印度、巴西等金磚國家,與南非接近(見圖3)。這一方面表明我國知識產權質量不高,知識產權運用能力較差;另一方面,表明我國對國外技術的依賴程度還比較大,需要引進大量國外的先進技術發展經濟。知識產權貿易競爭力狀況在一定程度上反映了我國在自主創新和知識產權發展方面面臨的嚴峻現實。

表3 2013—2017年有關國家知識產權貿易統計(單位:百萬美元)

2.5 發展不平衡

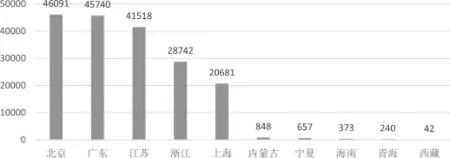

我國知識產權發展存在著嚴重的區域不平衡問題。據國家知識產權局統計數據,2017年全國共授予發明專利326 970件,最多的省份(北京)為46 091件,最少的省份(西藏)為42件,前者是后者的1 097倍。授權數量前五位的省份占總量的55.9%,授權數量后五位的省份僅占總量的0.7%(港澳臺地區除外)(見圖4)。2016年國內通過專利合作條約(PCT)申請專利共42 173件,廣東省排名第一,為26 830件,而最少的是西藏,為0件。排名前五的省份占申請量的95.6%,后五位的省份僅占0.1%。與其他幾個因素相比,發展不平衡對知識產權政策的影響更容易被人們所忽視。然而,從未來發展來看,發展的不平衡使得我國制定知識產權政策面臨兩難選擇,可能是未來知識產權政策制定者面臨的一個重要挑戰。

2.6 我國的總體外交政策

在知識經濟全球化時代,知識產權秩序已經成為國際秩序的重要內容,相應的,知識產權外交也已經成為一個國家總體外交的重要組成部分,一國知識產權對外政策必然要受到該國總體外交方針政策的影響。在改革開放之初,鄧小平提出的“韜光養晦”成為我國外交的重要戰略指導思想,在這一思想的指引下,我國專注于國內的經濟發展。隨著經濟實力的增強和融入全球化的程度加深,我國發展的戰略重心開始從國內為主轉向國內和國際并重。與此同時,中國外交的關注點也從關注自身利益,到尋求發展機遇向引領世界發展的方向位移。總體外交政策的轉變對我國的知識產權對外政策必將產生重大影響。

圖3 2013—2017年有關國家知識產權貿易競爭力指數比較

圖4 2017年國內有關地區發明專利授權量比較

三、我國參與國際知識產權秩序構建的角色定位與立場選擇

從上述指標的國際國內比較來看,在經濟和科技總量和數量指標方面,我國在世界上居于領先地位,但在人均和質量指標方面,我國仍然是一個排名落后的國家,一些指標甚至落后于部分發展中國家。綜合來看,我國整體上居于中上等的位置,領先于其他發展中國家,但與美國等先進的發達國家相比還有相當的差距,是處于發達國家與發展中國家之間的一種狀態。那么,在參與知識產權全球治理中,我國究竟應當選取什么立場,扮演什么角色?

3.1 美國的追隨者?

一國在知識產權全球治理中的立場和角色與該國經濟科技發展水平密切相關。在經濟科技水平落后時,需要模仿先進國家的技術,因此就主張低水平的知識產權保護,以降低模仿成本。①徐元:“知識產權貿易壁壘的實質及國際政治經濟學分析”,《太平洋學報》,2012年第2期,第66頁。當科技經濟水平較高時,就會主張高水平的知識產權保護,從而保護本國的科技創新,防止其他國家的模仿和盜版,維護自己的經濟利益和國際競爭力。“每一個成為經濟上強大的國家都開始于盜版”,②Kingston William,“An Agenda for Radical Intellectual Property Reform”,International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime,Cambridge University Press, 2005,pp.653-661.而“任何經濟上發達的國家都會更加尊重知識產權”。③Peter K.Yu,“Five Oft-repeated Questions About China's Recent Rise as a Patent Power”, Cardozo Law Review De Novo, Vol.2,2013,pp.78-114.因此,從理論上講,當一個國家從落后的模仿國家轉變為一個先進的創新國家時,對知識產權保護的立場就會發生相應的轉變,即從一個知識產權強保護的抵制者轉變為支持者。①Chidi Oguamanam,Intellectual Property in Global Governance:A Development Question, Routledge, 2013, p.123.20世紀70年代以前的日本和80年代以前的韓國都是技術的使用者而非技術的創新者,因此,在國際場合,他們那時也都是知識產權強保護的抵制者。但是,隨著經濟快速發展和科技水平提高,這兩個國家的立場都發生了根本性變化,已經從知識產權強保護的抵制者轉變為堅定的支持者,在國際知識產權秩序構建中,追隨美國極力推高知識產權保護水平。②Peter K.Yu,“The Middle Kingdom and the Intellectual Property World”,Oregon Review of International Law, Vol.13, No.2,2011, pp.209-262; Jean-Frédéric Morin, Sara Bannerman,Tigers and Dragons at the World Intellectual Property Organization,Palgrave Macmillan, 2015, p.219.

隨著經濟發展和科技水平迅速提高,我國的知識產權保護似乎來到了一個轉折點,從中央到地方、從企業到學術機構,加強知識產權保護、提高知識產權保護標準的呼聲日益高漲。中國在經濟發展、國家管理和傳統文化方面與日本和韓國有很多相似性。實證研究表明,從20世紀90年代中期到21世紀初期,我國在專利申請增長率、專利授權率和專利申請的技術組合等方面與20世紀80年代中期到90年代中期的韓國都極其相似。在許多方面,我國正在走日本和韓國走過的道路。那么,現在或者將來的某一時點,我國是否也會像日本和韓國一樣,從一個抵制知識產權強保護的國家轉變為主張知識產權強保護的國家,在知識產權保護問題上加入發達國家陣營,成為美國的追隨者呢?

筆者認為,盡管我國有可能會繼續提高知識產權保護水平,并在某些具體規定上采納“超TRIPS”(TRIPS-plus)標準,但不可能像日本和韓國一樣,在知識產權保護問題上加入發達國家陣營,成為美國的追隨者。這既不符合中國的經濟利益,也不符合中國的政治利益。

首先,不符合中國的經濟利益。目前,盡管我國在經濟總量、知識產權數量方面已經居于世界前列,但從人均收入、經濟增長質量、知識產權貿易競爭力等方面仍然與主要發達國家存在著巨大差距。尤其是我國的增長主要是靠要素驅動和制度創新實現的,技術進步貢獻率還比較低,并且大部分的核心技術實際上還是屬于外國公司的,核心技術受制于人的局面并未根本改變,在今后很長一段時間里,學習和模仿仍將是我國眾多企業的基本功課。在這種背景下,像發達國家一樣過分強化知識產權保護雖然可能對我國少數先進企業有利,但大多數本土企業將會遭受損失。

其次,國內經濟發展不平衡。改革開放40年來,我國經濟社會發展取得了舉世矚目的成就,但發展不平衡問題更加突出,③“習近平:決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告”,新華網,2017 年 10 月 27 日,http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm。經濟和科技發展存在巨大的地區差異和行業差異,發達的東部地區和欠發達的中西部地區、有國際競爭力的先進企業和落后企業并存。強化知識產權必然會損害這些落后地區和落后行業的經濟利益,遭到這些地區和行業的抵制。因此,即使我國人均經濟指標進入發達國家行列,也不可能像美國等發達國家一味推高知識產權保護水平,而可能會實行一種更加包容和利益平衡的知識產權制度。

再次,不符合我國的政治利益。長期以來,我國一直以發展中國家自居,我國與發展中國家在同發達國家的斗爭中結下了深厚的友誼。在我國與西方大國之間合作與矛盾并存的狀態必定會長期存在的前提下,廣大發展中地區仍然是我國最重要的政治資源、經濟伙伴與戰略依托。如果我國加入發達國家集團,必將傷害與其他發展中國家之間的感情,動搖自己在國際舞臺上的根基,損害我國的政治利益。

最后,中國與日本和韓國不同,日本和韓國在政治和經濟上都依附于美國,外交缺乏獨立性,而獨立自主一直是我國外交政策的鮮明特點。不僅如此,我國的歷史、文化、理念與美國有著巨大的差異,即使未來躋身世界強國之列,甚至在科技和經濟上全面超越美國,在知識產權問題上,也不可能采取與美國等發達國家相同的模式,而是會根據本國國情和政治經濟利益選擇一種與美國不同的模式。

3.2 發展中國家的領導者?

加入世貿組織之后,隨著我國經濟實力和國際影響力的大幅提升,希望我國走到全球治理的前臺,充當發展中國家領導者甚至世界領導者的聲音不絕于耳。客觀來看,我國是目前最大的發展中國家,經濟快速發展,知識產權事業也取得舉世矚目的成就,在科技經濟等方面都毫無疑問居發展中國家前列。并且我國還是聯合國安理會常任理事國和二十國集團(G20)的重要成員,現在又提出了“一帶一路”倡議,國際影響力日益提升。主觀而言,國家的領導層也要求積極參與全球治理,從規則的接受者向規則的制定者和引領者轉變,因此,我國充當發展中國家的領導者似乎順理成章。

那么,我國是否應當像巴西、印度一樣走到知識產權全球治理的前臺,在國際知識產權談判中充當發展中國家的代言人,與發達國家進行對抗呢?這是一個需要我們深入思考和研究的問題。有學者曾指出,在考慮中國是否應該作為發展中國家的領導者時,需要回答三個問題:一是是否符合中國的利益;二是中國是否有足夠的經驗和能力作為領導者;三是其他發展中國家是否愿意接受中國作為領導者。①Henry Gao,“China’s Participation in the WTO: A Lawyer’s Perspective”,Singapore Year Book of International Law,Vol.11, 2007,pp.1-34.從這三個方面進行分析,筆者認為,充當發展中國家的領導者并不是我國的最優選擇。

首先,不符合我國的經濟利益。盡管我國一直以發展中國家自居,并且人均經濟指標的確屬于發展中國家行列,但是,我國的總體科技經濟水平以及創新能力不僅遠遠高于落后的發展中國家,而且也領先于包括金磚國家在內的眾多新興經濟體。與其他金磚國家相比,中國提交了更多的專利申請,申請的主題更加復雜,中國的技術進步速度遠遠快于其他發展中經濟體。中國在成功尋求技術創新的專利保護和生產更高水平的技術復雜性和創新性產品方面正在脫離其他金磚國家。②Jay P.Kesan, Alan Marco, and Richard Miller,“More than BRIC-a-Brac:Testing Chinese Exceptionalism in Patenting Behavior Using Comparative Empirical Analysis”,Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol.22,No.53,2015, p.53.因此,如果說從政治利益而言,我國更加接近發展中國家的立場,但從經濟利益上來講,我國在許多方面更加接近發達國家立場。如果我們從發展的眼觀來看問題,我國發展迅速,未來與發展中國家的差距可能進一步拉大。因此,就如站在發達國家立場不符合我國的經濟利益一樣,完全站在發展中國家的立場上,也不符合我國的經濟利益。

其次,我國還欠缺領導者足夠的經驗和能力。盡管近年來我國參與全球治理越來越積極主動,但我國在全球治理的經驗和能力方面還是有欠缺的,尤其是在知識產權領域。眾所周知,知識產權制度是近代商品經濟和科學技術發展的產物。西方發達國家早在17—18世紀就開始了本國的知識產權立法進程,要比中國早兩三百年。即使印度、巴西這樣的發展中大國,他們建立知識產權制度的時間也比中國早幾十年甚至上百年。在知識產權國際論壇上,印度、巴西已經與發達國家進行斗爭多年,而我國加入國際組織的時間尚短,經驗和能力明顯不足。第三世界網絡項目總監車吟玲曾指出,“很多人認為中國沒有意愿、不愿意承擔國際責任,這是不對的。中國參與全球治理的能力還不夠,當務之急是增強中國參與全球治理的軟實力。”③周志勇:“中國及其他發展中國家在全球治理中的角色——全球治理高層政策論壇綜述之四”,《經濟研究參考》,2014年61期。

再次,發展中國家對我國懷有戒心乃至敵意。由于發展中國家都以生產資源密集型和勞動力密集型產品為主,我國與很多發展中國家的關系不是伙伴而是競爭對手,所以相互矛盾很多。比如,在我國入世談判過程中,和我國最后簽訂入世協議書、對我國要價最狠的就是發展中國家。又如,1995年到2016年,對華發起反傾銷指控數量前五位的國家中有三個是發展中國家,最多的國家是印度,其次才是美國和歐盟。拉美和非洲等發展中國家伙伴或“南南合作”伙伴也常常擔憂與中國進行貿易和投資的方式是否公平、是否可持續。因此,雖然有的發展中國家的領導人口頭上一再宣稱中國應當充當發展中國家領導者的角色,但他們從內心上是否愿意接受領導,還是有疑問的。巴西前總統、“依賴性”理論家卡多佐就曾明確表示:“很多年來中國都非常巧妙地將這種關系設計成南南合作關系……表示中國與巴西具有共同的利益。但實際上中國并不是南方國家。中國就是中國,有著自己的利益。”①陳懋修:“中國發展中國家身份的矛盾之處”,清華-卡內基全球政策中心網站,2014年6月23日,http://carnegietsinghua.org/2014/06/23/zh-pub-56051。

20世紀90年代初,鄧小平同志曾經告誡我們:“第三世界有一些國家希望中國當頭。但是我們千萬不要當頭……中國也永遠不當頭。”盡管20多年過去了,但這一告誡并未過時。做發展中國家的領導者,必然與美國等發達國家在知識產權領域形成緊張關系,甚至沖突和對抗,遭受這些國家的敵視和制裁。這不僅不符合我國的國家利益,也與我國主張的“不沖突、不對抗”的新型大國關系的外交方針相矛盾。即使將來我國具備了足夠的經驗和能力,也不會充當發展中國家的領導者,因為發展中國家的經濟和科技與我國的差距會更大,各自的立場和觀點會越來越遠。.

3.3 坐享其成者?

通俗地講就是“坐山觀虎斗”,即在國際知識產權談判中含糊其辭、沉默是金。從科技經濟發展水平而言,我國居于發達國家與發展中國家之間,采取這一策略就有可能實現經濟利益最大化。因為國際知識產權制度既不可能完全按照發達國家的意志制定,也不可能完全采納發展中國家的觀點,最終方案必然是雙方妥協的產物。而這一方案既不會與發達國家先進的科技經濟水平相匹配,也不會與發展中國家的落后的科技經濟水平相匹配,而很可能會與處于這兩類國家之間的我國的科技經濟水平相匹配。

歷史上,日本和韓國都曾采取過這一策略。直到20世紀80年代之前,在全球治理的政治斗爭中,日本都保持了一個“后排議員”角色。在1958年《巴黎公約》的修訂中,日本代表團幾乎沒有發揮任何作用,在20世紀80年代的巴黎公約的修訂(未成功)中,日本代表團發揮的作用也微乎其微。②Jean-Frédéric Morin, Sara Bannerman,Tigers and Dragons at the World Intellectual Property Organization, Palgrave Macmillan,2015,p.219.無獨有偶,在TRIPS談判期間,韓國政府幾乎充當了局外人的角色。它既不是要求把知識產權問題排除在貿易談判之外的10個發展中國家集團的成員,也不是主張限制TRIPS協定范圍的較大的14個發展中國家集團的成員。韓國聲稱自己是一個新興經濟體,其利益與發達國家和發展中國家都有重疊,但是不屬于任何一個陣營。韓國提出的僅有的幾份提案幾乎都被忽視了。③Jean-Frédéric Morin, Omar Serrano, Mira Burri, and Sara Bannerman,“ Rising Economies in the International Patent Regime:From Rule-breakers to Rule-changers and Rule-makers”,New Political Economy,Vol.23,No.3, 2018, pp.255-273.

在加入世貿組織之前和之后的相當一段時間里,由于主客觀的原因,我國基本上也是采取了這一策略。盡管在TRIPS標準的制定中沒有發言權,純粹是TRIPS標準的接受者,但由于經濟科技水平的特殊地位,我國可以說是TRIPS標準的最大受益者,這一點可以從我國加入WTO之后經濟科技和知識產權事業的快速發展得到證明,并且已經成為國內外學者的共識。這也是我國從TRIPS的批評者逐漸轉變為堅定的支持者的重要原因。在加入世貿組織之后,雖然我國獲得了發言的權利和機會,但是,由于多方面的原因,我國仍然保持的相當低調,在很多問題的談判中,基本上保持沉默。可以預見,由于中國經濟科技在國際上所處的特殊地位,即使在將來的知識產權國際談判中繼續保持低調,博弈的結果也會基本上符合我國的經濟利益。那么,這是不是意味著在今后的國際談判中我國應當繼續保持低調、采取消極的坐山觀虎斗的策略呢?

筆者認為,這種策略可能適合于加入世貿組織之前和加入之初,而不適合現在和將來。原因在于以下幾個方面。

首先,與我國積極參與全球經濟治理的宏觀背景不相適應。隨著經濟實力增強和融入全球化程度加深,我國的總體外交政策正在發生重大轉型,即從國內為主轉向國內與國際并重。“中國外交的關注點逐步從關注自身利益,到尋求發展機遇向引領世界發展的方向位移,實現了內視視野下關注自我到全球視野下關注人類命運的深刻轉變。”①韓旭:“從關注自身到引領世界——中國外交理論變遷視野下的‘人類命運共同體’思想”,《黨政論壇》,2016年第12期,第24頁。習近平總書記指出:“我國是經濟全球化的積極參與者和堅定支持者,也是重要建設者和主要受益者。……我們不能當旁觀者、跟隨者,而是要做參與者、引領者……在國際規則制定中發出更多中國聲音、注入更多中國元素,維護和拓展我國發展利益。”②李曼:“基于負責任大國角色定位的中國外交新理念論析”,《武漢理工大學學報》(社會科學版),2017年第4期,第120頁。坐享其成者的角色,顯然與我國更加積極主動的總體外交政策相矛盾。

其次,與我國建設知識產權強國的目標不相協調。目前,我國已經提出了建設知識產權強國的宏偉目標,而知識產權強國的一個基本特征就是要有強大的國際影響力。“知識產權強國應該是在知識產權領域具有較強綜合實力的國家,不僅應該擁有大量具有市場控制力的知識產權,而且可以有效維護自身知識產權利益、主導知識產權國際規則制定。”③張志成:“知識產權強國建設初探”,《科技與法律》,2015年第4期,第640頁。坐享其成者的角色顯然與知識產權強國的目標不相協調。

再次,不利于“負責任大國”形象的樹立。自20世紀90年代公開提出要做“負責任大國”的目標以來,我國根據自身的國情和身份逐步積極參與全球治理,以實際行動在國際上逐步樹立了負責任大國的國際形象。負責任是當前國際社會對主權國家的期待與要求,也是我國自身進一步發展的需要,符合我國自身的利益。④吳兵:“改革開放以來中國負責任大國身份建構”,《社會主義研究》,2014年第4期,第138頁。黨的十八大和十九大報告進一步確認了我國“負責任大國”的目標定位。在國際知識產權秩序構建中,積極參與國際知識產權談判,推動國際知識產權規則向公平合理方向發展,為國際知識產權秩序構建貢獻中國方案是我國在知識產權領域樹立“負責任大國”地位的內在要求。坐享其成者角色顯然與負責任大國的國際定位背道而馳。

3.4 積極協調者!

習近平總書記在中央政治局第三十五次集體學習時強調,今后“要繼續向國際社會闡釋中國關于推動全球治理體系變革的理念,堅持要合作而不要對抗,要雙贏、多贏、共贏而不要單贏,不斷尋求最大公約數、擴大合作面,引導各方形成共識,加強協調合作,共同推動全球治理體系變革”。總書記的講話雖然是對我國總體外交政策而言的,也為我國參與國際知識產權秩序構建的立場選擇指明了方向。

筆者認為,在新的國際國內背景下,在參與國際知識產權談判中,我國不可能成為美國的追隨者,不適宜做發展中國家的領導者,不應該充當坐享其成者。作為一個發展中的新興大國,我國合理的選擇應該是積極協調者。即在參加國際知識產權談判時,深入研究發達國家和發展中國家的主張,結合自己的實際情況,尋求各方的最大公約數,協調各方立場,引導各方形成共識,達成各方能夠接受的折中方案,推動知識產權國際秩序向平衡有效的方向發展。與在知識產權國際論壇上消極列席會議、只被動應對而無積極作為的坐享其成者不同,積極協調者不僅應當積極參與,而且比其他各方需要做更多的工作。一方面,要明晰自己的利益訴求,對自身的各種情況作出清晰的評估;另一方面,要深入研究被協調者各方的立場和觀點,提出既符合自身基本利益,又能為其他各方所接受的方案和主張。之所以應該選擇這一策略,理由如下:

首先,最符合我國的發展水平和國家利益。如前所述,由于發達國家與發展中國家力量均衡,任何一方提出的方案通過的可能性都比較小,國際知識產權規則既不可能完全按照發達國家的標準制定,也不可能完全按照發展中國家的想法推行。如果我們能認真研究雙方立場,在雙方方案的基礎上,結合我國的實際情況提出一個折中方案,那么,由于我國在科技經濟發展水平上介于發達國家與發展中國家之間,結果不僅最符合我國的經濟發展水平和利益,而且也容易被世界上大多數國家所接受。

其次,我國的政治經濟地位最適合擔任協調者的角色。一方面,我國與廣大發展中國家有相似的歷史和發展經歷,所以我們理解發展中國家的意愿、需求、困難,因此能夠很好地理解發展中國家訴求,從而能在國際秩序構建時予以關照;①蔡拓:“中國在國際秩序轉型中要有所作為”,《現代國際關系》,2009年第11期,第30頁。另一方面,我國目前在許多領域走在了世界前列,甚至超過了一些發達國家,因此,也能理解發達國家的感受,與發達國家有較多的共同語言。正如有的學者指出的那樣:“中國是21世紀國際秩序變遷的重要推動力量。在這一輪秩序變遷中,中國的作用是獨特的:它既是世界第二大經濟體,又是最大的發展中國家;既是東方國家,又是國際體系的核心行為者,與美國等西方國家在國際事務中有密切的互動,這使得中國具有溝通東西南北的優勢。”②吳心伯:“中國推動國際秩序更趨合理”,《求是》,2015年第14期,第63頁。

再次,協調是引領的一種方式。目前的國際知識產權制度,發達國家對其不滿意,發展中國家也不滿意,這表明現有國際知識產權制度已經難以適應當今科技發展和國際格局的變化。基于人類社會發展的需要,迫切需要對現有國際知識產權模式進行改革和修正。如果能夠在知識產權談判中充當協調人角色,認真研究發達國家與發展中國家的立場,提出一種平衡有效的折中方案,并成為國際社會普遍接受的知識產權規則,我國對知識產權制度的未來發展將作出重要的貢獻,實質上也是引領了國際知識產權規則的制定。

與積極協調者的角色相匹配,我國在國際知識產權談判中應該有自己相對獨立的立場。所謂相對獨立,即從總體上仍然應該歸屬發展中國家陣營,秉持發展中國家的基本立場,但相對其他發展中國家而言,離發達國家的立場更近一些。當然,說我國應該持有相對獨立的立場,并不是說在知識產權談判中,我國應該孤軍奮戰,而是應當團結與自己利益和主張相近的國家,形成同盟。由于現在的知識產權談判中,發達國家和發展中國家陣營的界限已不像過去那么明晰,而是經常在不同議題上會形成不同的利益集團。因此,在參與國際知識產權談判的時候,我國要堅持原則性和靈活性相結合的原則。在原則性和宏觀性問題上,堅持發展中國家的基本立場,抵制發達國家對知識產權保護過分的要求,同時,支持發展中國家在傳統知識和遺傳資源等方面的合理訴求。但在具體談判中,根據不同的議題以及我國在不同領域的實力情況,可以采取更為靈活的態度,聯合不同的國家,實現國家利益最大化。這樣既能最大程度地實現我國的經濟利益,同時又能體現作為一個負責任大國的擔當,還能走在知識產權國際秩序構建的最前沿,提高我國在國際談判中的影響力和話語權。

四、結 語

隨著經濟快速發展和參與全球化程度的加深,我國正前所未有地接近世界舞臺的中心,積極參與國際知識產權秩序構建不僅是維護我國經濟利益的客觀需要,而且是建設知識產權強國的應有之義。目前,全球知識產權規則正處在變革與重構的關鍵時期,我國應當把握歷史機遇,在國際知識產權秩序構建中充當積極協調者的角色,發揮橋梁作用,推動國際知識產權規則朝著公正合理的方向發展,為建立平衡有效的國際知識產權新秩序貢獻自己的力量。

首先,應加強對知識產權法律全球化問題的研究。深度挖掘國際知識產權制度形成的政治經濟根源、深刻認識知識產權法律全球化的實質、科學估算知識產權法律全球化對我國產生的影響、正確把握國際知識產權發展的基本規律和趨勢,為我國參與國際知識產權秩序構建提供堅實的理論基礎和科學的政策依據。

其次,制定《知識產權強國戰略綱要》,強化國際戰略。由于時代局限,我國的知識產權戰略主要是一種國內戰略,國際意識明顯不足,隨著國際國內形勢的變化,原有戰略越來越暴露出在指導我國知識產權對外交往中的缺陷。建議以《國家知識產權戰略綱要》實施十周年評估為契機,對其內容進行檢視和調整,在此基礎上,研究制定《知識產權強國戰略綱要》,強化國際戰略。

再次,構建體現中國立場的知識產權理念和話語體系。“全球治理體制變革離不開理念的引領”,“話語即權力”。在國際知識產權秩序構建中,理念和話語的作用不可低估。要提高我國在知識產權全球治理中的影響力,體現我國立場的知識產權理念和話語體系不可或缺。由于加入國際社會時間短,理論儲備和經驗不足,我國在知識產權等領域的國際話語權嚴重缺失,與我國科技經濟在國際上的地位很不相稱。因此,提高知識產權國際話語權是我國參與國際知識產權秩序構建的一項緊迫要求。

最后,進一步完善國內立法,建立平衡有效的國內知識產權制度。國際談判離不開國內治理的優化。我國參與知識產權法律全球化的進程,從一開始是一個法律移植的過程,主要是一種被動立法,現在要積極參與國際知識產權秩序構建,貢獻中國方案,意味著我們要實現從法律引進向法律輸出轉變,這對我國的知識產權法律制度提出了更高的要求。我國必須進一步完善國內立法,為參與國際知識產權秩序構建打好國內基礎。