“8.11”匯改后的人民幣匯率風險測度

宋烜 孟慶斌

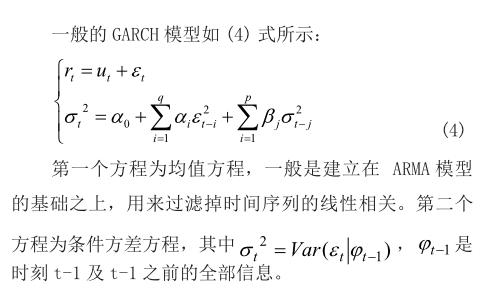

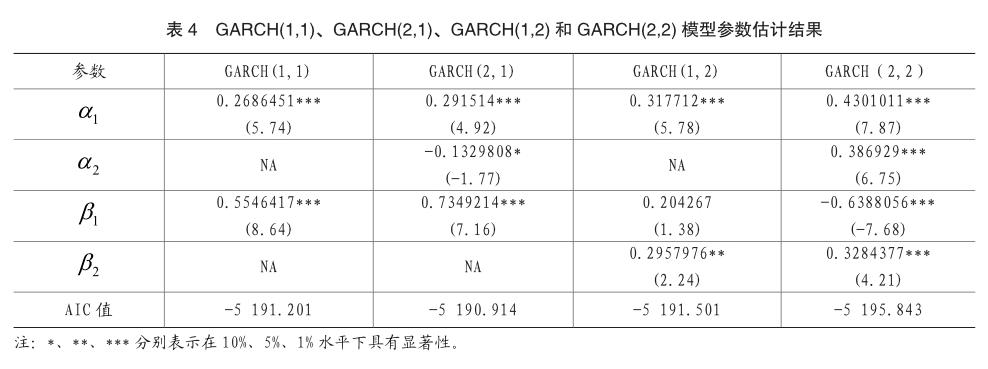

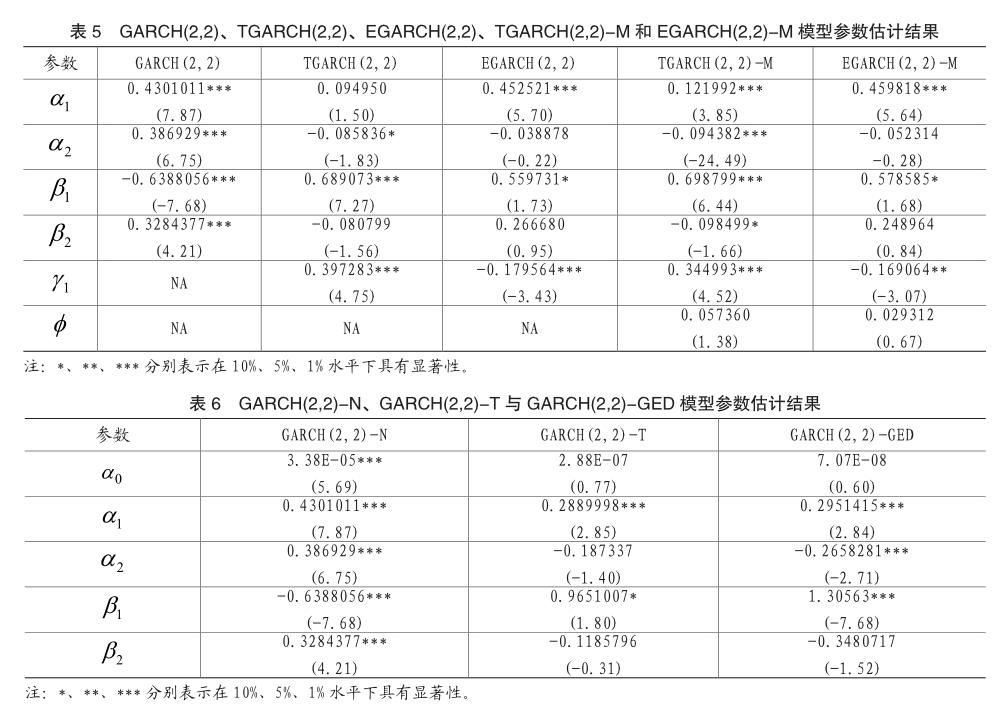

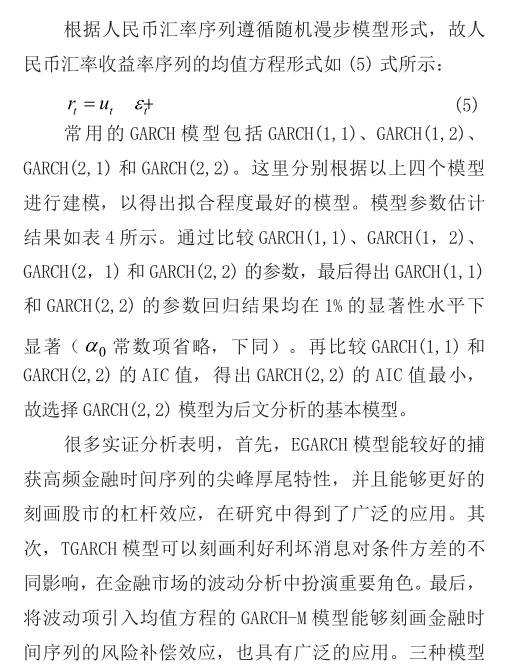

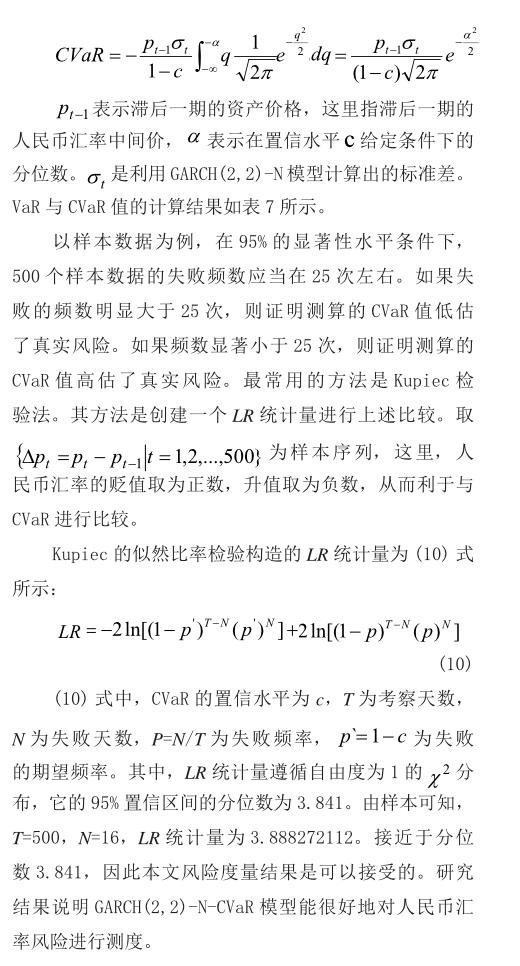

【摘要】人民幣匯率風險的精準計算和預測是管理和控制匯率風險的首要條件,并隨著外匯市場的發展與完善受到越來越多的重視。文章利用GARCH模型和在險價值模型(CVaR)對人民幣匯率風險進行測度。首先,對人民幣匯率收益率進行統計特征分析,以確定GARCH族模型的適用性;其次,使用四種GARCH族模型對人民幣匯率的波動性進行考量,根據變量的顯著性和AIC準則篩選出性質最優的GARCH(2,2)模型。并基于金融時間序列可能出現的杠桿效應、非對稱效應和均值效應,進一步建立了TGARCH(2,2)、EGARCH(2,2)、TGARCH(2,2)-M和EGARCH(2,2)-M。將以上五種模型進行比較,篩選出擬合程度較好的GARCH(2,2)模型。針對金融時間序列的“尖峰厚尾”性,文章還對GARCH(2,2)-N、GARCH(2,2)-T與GARCH(2,2)-GED進行分析,篩選出用于風險測度的GARCH(2,2)-N模型;再次,將利用刻畫出的波動率帶入到在險價值模型中完成人民幣匯率風險的測度,將測度值與真實值進行比較,可以看到測度結果與真實結果較為接近,可以在本模型基礎上建立人民幣匯率風險預警體系。最后,基于實證研究結果給出政策建議與結論。

【關鍵詞】匯率波動;匯率風險;GARCH模型

【中圖分類號】C812;O212

一、引言

匯率是使用不同貨幣的經濟體之間經濟往來的基礎。在世界各國之間經貿互聯互通程度不斷加深的今天,匯率成為了連接世界各國之間經貿往來的橋梁。匯率體系是外匯市場運行的根基,一國的外匯市場又是一國金融市場的核心組成部分,因此匯率體系的穩定與一個國家的宏觀經濟穩定密切相關。無論一國匯率在短時間內較大幅度的上升還是下降,都會增加國內與國外之間經濟往來的風險,無法避免地增加金融市場的風險,其風險會傳導至宏觀經濟中,從而會產生不利的影響。2005年匯率改革后,我國人民幣國際化與市場化進程的穩步前進,匯率變動的程度隨之增大,人民幣匯率風險也隨之上升。尤其是在2015年“8.11匯改”之后,匯率的風險相比之前有明顯的增加。這其中如何對“8.11匯改”后人民幣匯率風險進行測度與預測是十分關鍵的問題。本文將構建適用于測度與預測人民幣匯率風險的數理模型,并針對2015年“8.11匯改”后人民幣匯率風險進行實證分析。

匯率風險屬于金融風險,可以用金融風險的測度方法進行測度。在險價值法是當前金融機構測度金融風險的標準方法。學者對于風險價值模型的研究主要從兩個方面進行。在理論研究上,Artzner(1997)首先通過理論研究認為VaR在非正態分布的情況下不能滿足次可加性,即VaR不是一個一致性風險測度[1]。為了克服VaR的不足,Rockafeller(2001、2000)與Uryasev(2000)提出了Conditional Value-at-Risk (CVaR)的概念,并建立了CVaR投資組合優化模型,并給出了正態分布下的線性資產組合的CVaR風險值的基本計算方法[2][3][4]。這為條件風險價值法建立了理論基礎。我國學者陳金龍、張維(2002)最先對CVaR方法進行研究。在文中學者介紹了CVaR模型產生的基本概述以及基于CVaR模型的優化模型。同時論述了CVaR和VaR的關系,以及CVaR模型的優勢,并運用此模型分析中國的金融問題[5]。在CVaR的計算方面,周曉敏(2006)對VaR與CVaR的計算方法進行研究,并給出了基于GARCH模型的VaR與CVaR方法的計算設計[6]。在實證研究中,陳守東(2002)利用基于 GARCH模型的VaR方法對中國股市進行了分析,開創了運用VaR分析我國金融風險的先河[7]。林輝、何建敏(2003)認為,CVaR的意義不限于僅僅的分位點,其對尾部損失的測量也是有效和充分的[8]。與此同時,CVaR適用于任何分布形態的投資組合優化,具有可加性,與VaR模型相比具有較大的優化。伍楠林、王博(2013)證明了非對稱GARCH-GED模型的CVaR方法在風險測度上的可靠性,并依據此預警體系對我國滬深300股指期貨的風險展開研究[9]。

“8.11匯改”以來,波動較前表現得劇烈。邵傳華(2016)從政治方面闡釋人民幣匯率波動劇烈的原因,認為原因在于“中美博弈”[10]。吳秀波(2016)和余永定、肖立晟等(2016)則從匯改的制度層面包括“收盤價”制和“收盤匯率+籃子貨幣匯率變化”制解釋其劇烈波動的原因,并針對制度弊端進行制度設計[11][12];易憲容(2016)則運用一般性金融理論分析,更具體地闡述人民幣匯率的制度選擇、運作機理及定位錨[13]。丁熙、秦建功、齊宏(2018)通過外匯衍生產品進行分類,選出在實際應用過程中有效常見的遠期結售匯產品進行分析,嘗試給出一種評價體系模型,為研究者、使用者提供分析、規避匯率風險[14]。李婧、吳遠遠和趙啟麟(2017)通過分析人民幣在岸市場與香港離岸市場相互影響機制,并運用VAR模型和DCC-MVGARCH 模型分別考察了“8.11”匯改前后人民幣在岸與離岸匯率均值溢出效應和動態關聯性[15]。

通過理論與實證研究可以發現,CVaR方法在風險測度方面比VaR方法更具操作性,使用該方法進行風險測度能夠簡化問題研究。并且在“8.11”匯改的研究中,學者大多對匯改的原因層面、制度層面和在岸與離岸聯動層面進行分析,鮮有匯率風險的研究。基于此,本文選擇了2015年“8.11匯改”為樣本的起始點,并以2015年8月11日到2017年11月16日人民幣匯率等550個樣本為研究對象,基于GARCH模型對“8.11匯改”后人民幣匯率波動性進行刻畫,并基于CVaR模型建立人民幣匯率風險測度的體系。

二、人民幣匯率風險測度實證分析

建立風險測度體系是維持金融市場穩定發展的重點之一,本文將運用 CVaR方法構建人民幣匯率風險測度模型,以期通過計算風險值,實現風險測度。將人民幣匯率作為研究對象,以人民幣兌美元中間價的日收盤價為樣本(數據來源于外匯管理局),以2015年8月11日至2017年11月16日為樣本空間的數據進行擬合,共550個觀察值,以作為測度匯改前人民幣匯率風險的數據。人民幣匯率的收益率的自然對數收益率形式如(1)所示:

(一)數據選取

針對IMF對人民幣加入SDR貨幣籃子所需規定的“自由使用標準”和離岸人民幣匯率與在岸人民幣價差減小的建議,我國于2015年8月11日針對上述規定再次進行匯率改革,改革內容包括兩個部分:首先,人民幣中間價依照前一日報收時的價格確定。其次,規定將人民幣匯率中間價貶值約1 000基點,以縮小在岸交易價與離岸交易價之間的價差。此次改革成功讓人民幣加入SDR貨幣籃子,對其成為世界儲備貨幣產生了重要的貢獻。同時,自改革之后,由于人民幣匯率的日波動區間增大,匯率風險顯著增加。在選取樣本的過程中,為體現實證分析結果的可信度及時效性,本文選擇了2015年“8.11匯改”為樣本的起始點,并以2015年8月11日到2017年11月16日人民幣匯率等550個樣本為研究對象。

(二)數據統計特征分析

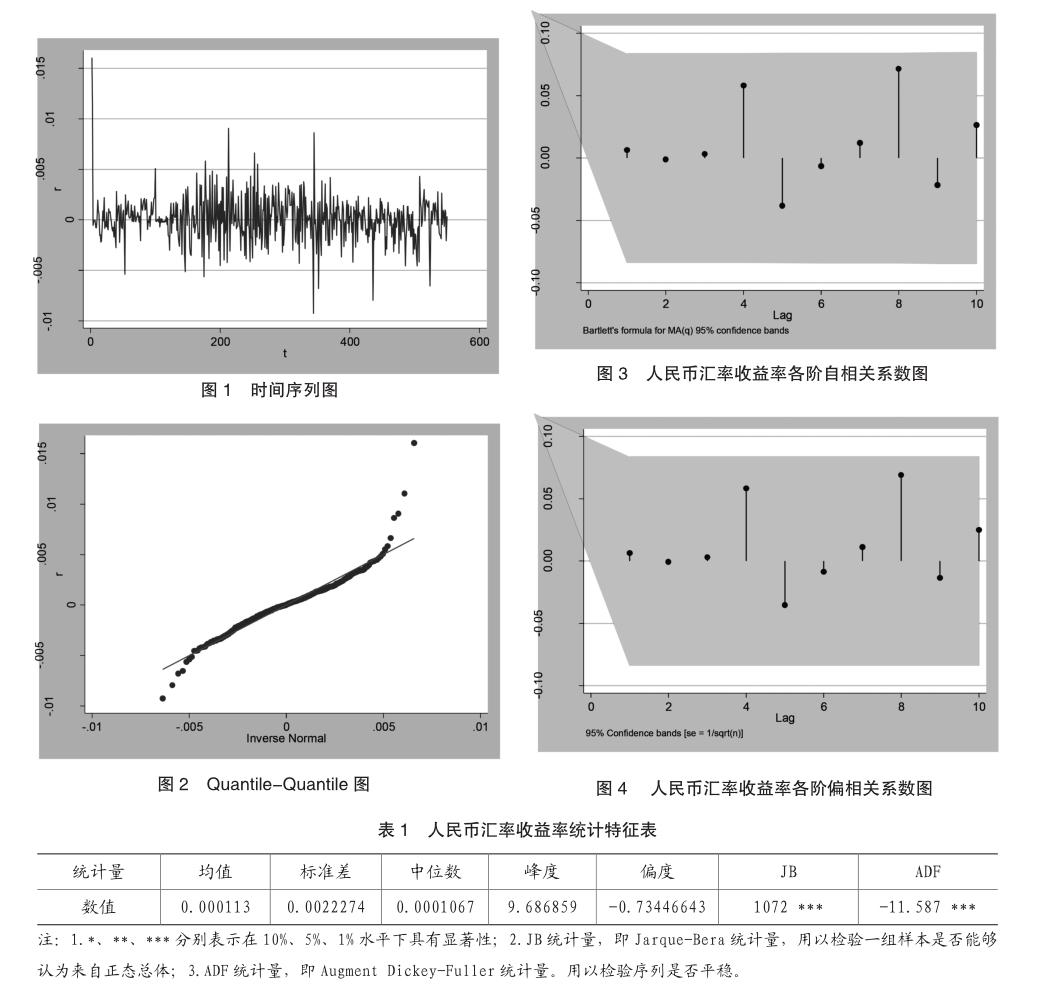

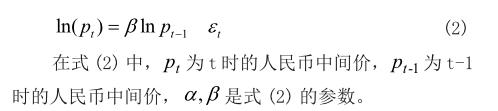

分析數據統計特征首先應從分析時間序列圖與統計特征開始。前者以定性的方式體現序列隨時間的變化特征,可作為判斷平穩性的工具之一;后者以定量的方式體現樣本的統計特征,為模型的選取、樣本分布選擇做理論依據。對匯率收益率序列的時間序列圖與統計特征進行分析。從圖1可以看出,收益率序列相對平穩,但在2015年8月11日時波動幅度較大。通過表1可知,人民幣匯率中間價對數收益率序列均值為0.000113,標準差為0.0022274,偏度為-0.734466,小于0,說明序列分布有左拖尾性。峰度為9.686859,高于正態分布的峰度值3,說明收益率序列具有尖峰和厚尾的特征。Jarque-Bera統計量為1072,P值為0.00000,說明該對數收益率序列服從正態分布的假設。

時間序列分析以樣本序列的平穩性為基礎,故在建模之前,要對所使用的時間序列進行平穩性檢驗,確保模型的可信度。由表1的結果可知:在1%的顯著水平下,人民幣匯率收益率序列通過ADF檢驗。在樣本期內,人民幣匯率收益率序列為平穩時間序列。

(三)分位數——分位數(Quantile-Quantile)圖分析

一般而言,“尖峰”與“厚尾”常常相伴,使用分位數-分位數(Quantile-Quantile,簡稱QQ)圖進行分析能很直觀地得出樣本是否有厚尾特性。由圖2所示,人民幣匯率對數變動在左右兩端明顯偏離直線,序列的極端情況發生的概率大于正態分布,所以序列具有明顯的厚尾特性。

(四)序列的自相關與偏相關檢驗

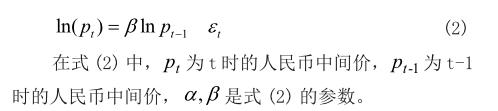

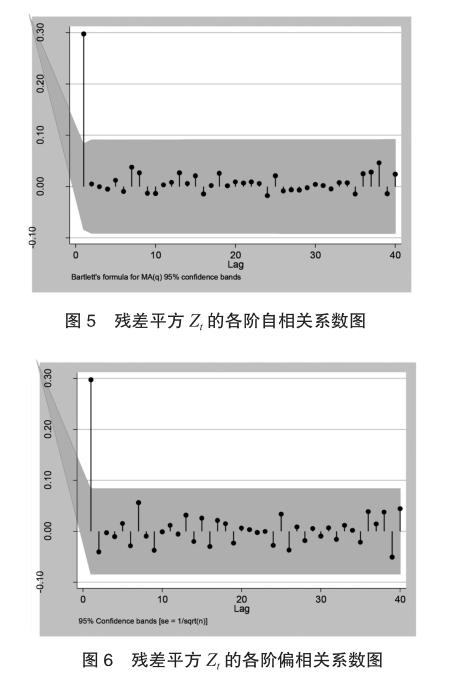

ARMA模型形式是金融時間序列的常見形式。為建立準確的均值方程,有必要對滑動平均階數(p)和自回歸階數(q)階數進行確定,而樣本的自相關函數與偏相關函數的數學特征(拖尾性、截尾性)為p、q的判斷給出依據。從圖4和圖5中可以看出,序列的各階自相關和偏自相關系數均落入95%的置信區間以內,可以認為序列各階自相關與偏相關系數為0,故人民幣匯率收益率序列不滿足ARMA模型形式。基于此,于是,本文假設樣本序列遵循隨機漫步模型,具體如式(2)所示:

(五)ARCH效應的檢驗與均值模型的建立

在建立GARCH模型之前,需對ARCH效應進行統計檢驗。只有模型存在條件異方差,GARCH模型的建立才有意義。這里的ARCH效應的檢驗使用的是殘差平方圖檢驗法和ARCH-LM檢驗法。

首先,對隨機漫步模型(2)進行估計,估計結果如表2所示:

三、政策建議

首先,著重培育從事人民幣匯率市場風險管理與預測的人才。隨著“8.11匯改”后人民幣匯率風險的增加與人民幣匯率市場化的推進,人民幣匯率風險已經不再是央行完全可控的,需要更多的管理手段、方法和人才進行管控與防范。基于此,本文建議高校與金融機構應時所需,加大對培養從事人民幣匯率市場風險管理的人才,共同維護我國外匯市場的穩定。

其次,建立基于CVaR模型的人民幣匯率風險預警體系。VaR模型最早是基于風險預警的需要而提出的,CVaR的提出彌補了前者的不足,對風險的測度與預警有更好的效果。所以,VaR與CVaR是滿足金融風險監管的需要應運而生的,兩者需要回歸到實際應用中來,為金融市場各參與主體提供決策參考。在“8.11匯率改革”之后,其中間價的決定較改革之前更加趨于市場化。但匯率的變動水平也隨之增加明顯,匯率風險較改革前出現明顯增加。所以在這個背景下,CVaR對人民幣匯率預警的作用更加突出,CVaR應該被引入到人民幣匯率市場中來,服務于外匯市場各主體。

再次,對現有匯率形成機制逐步完善以適應金融市場的變化。對人民幣中間價形成機制改革也應適應市場的變化循序漸進,逐漸趨于市場化的同時保證風險在可控范圍之內。在制定形成機制的過程中,應結合市場的發展以及內外部環境,提前預估市場對政策的反應,進行相機選擇。既不能盲目追求市場化而忽視風險,也不能為利于管控而固步自封。

最后,優化匯率波動刻畫模型,利用信息技術提高運算水平。風險測度與預測的CVaR依賴于對匯率波動的準確刻畫。所以,為提高CVaR的準確性,需要優化匯率波動刻畫模型。回顧匯率波動刻畫的發展,從ARCH模型到GARCH族模型,匯率波動刻畫的準確程度有質的提高,相應的,人民幣匯率風險的測度與預測準確性有較大的進步。

四、結論

首先,人民幣匯率風險在某種程度上影響其預期收益率作用。由于EGARCH-M模型在統計上并不顯著,表示條件方差所表現出的風險立即在預期收益率中并未得到顯著的反映,表明了我國匯率市場的風險傳遞機制在的作用效果有待加強。

其次,人民幣匯率市場組織結構有待于進一步改善。從參數估計結果可知GARCH模型的α值和β值仍較大。這意味著收益波動過程中所產生的方差雖然有限,但仍很大。偶發事件對市場所造成的波動沒有得到有效的控制,市場組織結構的功能沒有得到很好的體現。因此,人民幣匯率市場微觀結構的組織效率需要進一步提高,以發揮更大作用。

最后,在模型中的CVaR值均高于VaR值,CVaR能檢測到損失超過VaR 時的極端情形,說明CVaR更能體現人民幣匯率的潛在風險,是更穩妥的風險管理工具。其中,在0.95置信水平下的LR統計量接近分位數,失敗頻率極小,證明GARCH(2,2)-N-CVaR對人民幣匯率風險的測度有很好的效果。

主要參考文獻:

[1]Artzner P,Delbaen1 F, et al.Thinking Coherently[J]Risk.1997,10(11:68-71).

[2]Rockafeller R.T.,Uryasev S.Optimization of Conditional Value-at-Risk[J]. Risk.2000,(3)21-41.

[3]Rockafeller R.T.,Uryasev S.Conditional Value-atRisk for General Loss Distributions[J].Journal of Banking and Finance, 2001,(7)1443-1471.

[4]Uryasev S.Conditional value-at-risk:optimization algorithm and applications[J].Financial Engineering News,2000,(3):1-5.

[5]陳金龍,張維. CVaR與投資組合優化統一模型[J].系統工程理論與實踐,2002.(1).68-71.

[6]周小敏.基于GARCH模型的CVaR金融風險測度研究[D].湖南大學,2006.

[7]陳守東,王魯非.上證綜合指數VaR的測度[J].數量經濟技術經濟研究,2002(4).103-106.

[8]林輝,何建敏.VaR在投資組合應用中存在的缺陷與CVaR模型[J].財貿經濟,2003(12)46-49.

[9]伍楠林,王博.基于CVaR的標普500指數期貨風險預警研究[J].國際貿易問題,2013(9)132-143.

[10]邵傳華.人民幣國際化的新起點——“8.11匯改”一周年的思考[J].宏觀經濟,2016(9).51-53.

[11]吳秀波.人民幣匯率中間價市場化改革的成效及挑戰——寫在“8·11 匯改”一周年之際[J].價格理論與實踐,2016(8).47-52.

[12]余永定,肖立晟,張斌,張明.如何進一步推動人民幣匯率形成機制改革[J].經濟導刊,2016(10).13-21.

[13]易憲容.人民幣匯率的制度選擇、運作機理及定位錨——基于一般性的金融理論分析[J].社會科學戰線,2016(9).20-38.

[14]丁熙,秦建功,齊宏.企業常用匯率風險管理工具的分析及評價體系建立[J].國際商務財會,2016(12).

[15]李婧,吳遠遠,趙啟麟.人民幣在岸市場與香港離岸市場匯率溢出效應和聯動機制研究:“8.11”匯改前后的比較[J].世界經濟研究,2017(9).13-24.