六經辨證治療輕癥流行性感冒的臨床觀察

張濱濱 屠鴻萍 葉呈廣 金長康

(浙江省黃巖中醫院,浙江 臺州 318020)

流行性感冒(流感)是由流感病毒引起的一種急性發熱性呼吸道傳染病,人群普遍易感,大多為自限性,起病急,臨床表現為發熱,體溫可達39~40℃,畏寒、寒戰,頭痛,多伴全身肌肉關節酸痛、乏力、食欲減退等全身癥狀,可有鼻塞、流涕、咽喉痛、干咳等。少數重癥可因急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)和/或多臟器衰竭而死亡。全國流感監測結果顯示,2017年入冬以來,我國南北方省份流感樣病例就診百分比和流感病毒檢測陽性率均顯著高于過去3年同期水平[1]。筆者采用六經辨證方法治療輕癥流行性感冒。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:西醫診斷參照流行性感冒診療方案(2018年版)[1],出現上述流感臨床表現,流感快速抗原檢測陽性,且排除其他引起流感樣癥狀的疾病;病程不超過48 h。中醫證候表現為大青龍湯證,即惡寒、發熱、身疼痛、不汗出而煩躁、口干喜飲、脈浮緊數等[2];經本院醫學倫理委員會批準;知情同意并簽署知情同意書。排除標準:14周歲以下及65周歲以上者;重癥及危重流感病例者;伴有慢性呼吸系統疾病、心血管系統疾病(高血壓除外)、腎病、肝病、血液系統疾病、神經系統及神經肌肉疾病、代謝及內分泌系統疾病、免疫功能抑制者(包括應用免疫抑制劑或HIV感染等致免疫功能低下);肥胖者[體質量指數BMI大于30];妊娠期婦女[1]。

1.2 臨床資料 收集2017年12月至2018年3月黃巖中醫院急診內科、發熱門診診斷為輕癥流感的患者共64例,按照隨機數字表法分為治療組與對照組各32例。治療組男性18例,女性14例;年齡14~60歲,平均(32.44±10.94)歲;病程 3~40 h,平均(16.40±3.16) h;體溫38.6~41℃,平均(39.90±0.58)℃。對照組男性15例,女性 17 例;年齡 15~55 歲,平均(32.00±11.38)歲;病程 2.5~48 h,平均(17.22±5.21) h;體溫 38.7~41.5 ℃,平均(39.68±0.64)℃。兩組患者在性別、年齡、病程、體溫方面,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 兩組患者均隔離治療。治療組根據六經辨證法,收集患者四診資料,予大青龍湯:麻黃18 g,桂枝 10 g,杏仁 10 g,石膏 60 g,炙甘草 6 g,生姜 10 g,大棗10 g。加水1500 mL,武火急煎,沸騰后改文火煎20 min,煎取200 mL,溫服,服藥后需蓋被、喝溫水取微汗。若無汗,2 h后再服第2煎,服至周身微微出汗為止,不可致大汗淋漓。若病愈,停后服,不必盡劑。最長療程為5 d。服藥后每2小時測1次體溫。對照組根據流行性感冒診療方案(2018年版)[1]予磷酸奧司他韋膠囊(達菲,上海羅氏制藥有限公司,國藥準字J20140121),每次75 mg,每日2次,口服,療程5 d。對乙酰氨基酚片(泰諾林,上海強生制藥有限公司,國藥準字H20013382),每次0.5 g,當口溫≥38.5℃或因發熱出現了不舒適、情緒低落時服用,若持續發熱,可間隔4~6 h重復用藥1次,24 h內不得超過4次。若咳嗽咯痰明顯,輔以止咳化痰藥。服藥后每2小時測1次體溫。

1.4 觀察指標 每天評估兩組患者癥狀變化,包括發熱、畏寒、咽痛/咽干、頭痛及周身痛、咳嗽、氣喘、煩躁不安、頭重如裹、惡心嘔吐、鼻塞流涕、咽部充血、面紅、口渴、肢體困倦等,并計算癥狀積分[3];比較兩組治療前癥狀積分,并于治療后第1日、第2日、第3日比較兩組癥狀積分;比較兩組患者熱退時間、全部癥狀緩解時間、不良反應發生情況及費用。

1.5 療效標準 3 d后評價總體療效,參照流感確診病例的出院標準[4]。治愈:體溫正常,流感樣癥狀消失,無并發癥,臨床情況穩定,咽拭子流感病毒核酸檢測陰性。有效:體溫正常,偶有反復,流感樣癥狀部分消失。無效:體溫升高或不變,流感樣癥狀加重,出現各種并發癥,咽拭子流感病毒核酸檢測陽性。總有效率=治愈率+有效率。

1.6 統計學處理 應用SPSS19.0統計軟件。計量資料以(x±s)表示,組間比較行獨立t檢驗,計數資料比較行χ2檢驗,等級資料行秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

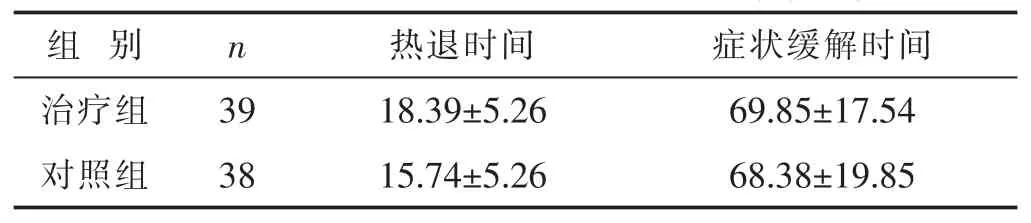

2.1 兩組治療前后癥狀積分、熱退時間、癥狀緩解時間比較 見表1,表2。兩種治療方法均能在較短時間內退熱及緩解流感癥狀,差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 兩組治療后癥狀積分比較(分,x±s)

表2 兩組治療后癥狀緩解情況比較(h,x±s)

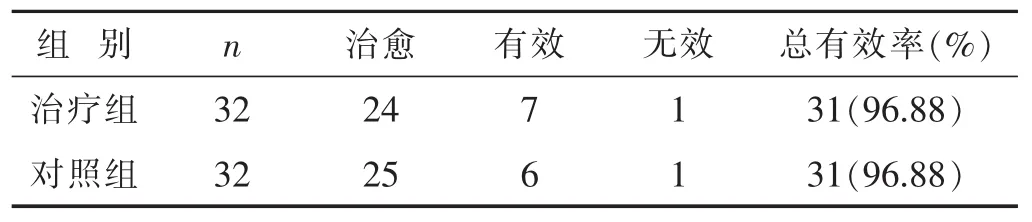

2.2 兩組臨床療效比較 見表3。兩種治療方法的總有效率均較高,療效相當(P>0.05)。

表3 兩組臨床療效比較(n)

2.3 兩組不良反應發生情況 見表4。治療組無不良反應發生,對照組有2例出現輕度不良反應,對癥處理后緩解,差異無統計學意義(P>0.05)。

表4 兩組不良反應比較(n)

2.4 兩組費用比較 治療組費用為(45.40±6.71)元,明顯少于對照組的(231.20±10.63)(P<0.05)。

3 討 論

2017年入冬以來的流感病毒主要是甲型流感病毒中的H1N1、H3N2亞型及乙型流感病毒中的Victoria和Yamagata系[1]。流感病毒的包膜表面有兩種形態不一的糖蛋白突起:即血凝素(HA)和神經氨酸酶(NA)。流感病毒通過HA結合呼吸道上皮細胞含有唾液酸受體的細胞,從而附著并穿入易感細胞,進而進行病毒基因的轉錄和復制。NA主要是協助病毒顆粒從被感染細胞中釋放,促其黏附于呼吸道上皮細胞,此外還促進病毒顆粒在人體內進一步播散。磷酸奧司他韋的活性代謝產物(奧司他韋羧酸鹽)是強效的NA抑制劑[5]。體外及體內試驗均觀察到奧司他韋羧酸鹽抑制流感病毒生長、復制和致病性[6-7]。因而磷酸奧司他韋為WHO及我國重癥流感預防及治療的推薦用藥[1,8]。

磷酸奧司他韋的不良反應主要為惡心、嘔吐和上腹部不適,偶見頭暈、頭痛、疲乏、失眠和眩暈,多為一過性,多出現在首劑使用之后,常在用藥2 d內消失,患者多能耐受而不會中斷藥物治療[9]。本臨床試驗亦證明磷酸奧司他韋對輕癥流感療效顯著,且無重大不良反應發生。

流感病毒很容易變異,同時由于磷酸奧司他韋的廣泛應用,耐奧司他韋的流感病毒感染病例被報道的越來越多。2010年8月,WHO報告的全球15000個甲型H1N1流感臨床標本中,312個對磷酸奧司他韋耐藥[10]。

流感屬中醫學“時行感冒”范疇,輕癥流感也屬中醫學“外感熱病”,《素問·熱論》提出“今夫熱病者,皆傷寒之類也”。早在1800年前,醫圣張仲景在《傷寒論》序中即記載了“余宗族素多,向余二百,建安紀年以來,猶未十稔,其死亡者,三分有二,傷寒十居其七”。從描述上應為一種烈性傳染病。《傷寒論》創立了六經辨證體系,對外感熱病的傳變及施治均有詳細的描述。2017年入冬以來的流感,經臨床觀察發現其符合《傷寒論》中太陽病的傳變規律,大部分患者表現為大青龍湯證,即外感風寒,內有郁熱證。見于《傷寒論》第 38 條[11]“太陽中風,脈浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者,大青龍湯主之;若脈微弱、汗出、惡風者,不可服之,服之則厥逆、筋惕肉瞤,此為逆也”。其中煩躁一癥提示郁熱盛實,從六經辨證角度看,此為太陽和陽明合病,治當解表清里。尾臺榕堂指出大青龍湯當有渴證[12]。《傷寒論》中的大青龍湯,方中麻黃用量為6兩,為3次治療量,折合當今每次治療量約為30 g,而石膏折合當今每次治療量約13 g,發汗力量大,所以文中不需蓋被、喝溫水就能取汗,并提示出汗過多會導致亡陽厥逆,陷于陰證,故要求辨證準確,禁用于汗出惡風脈弱的太陽中風表虛證。方中用麻黃、桂枝、生姜辛溫發汗解表,杏仁降氣平喘,甘草、生姜、大棗甘溫補中,石膏清解里熱,諸藥配伍,一是寒熱并用,表里同治,側重于“于在表者,汗而發之”;二是發中寓補,汗出有源,祛邪而不傷正[13]。考慮到浙江地處南方,相對北方人皮膚腠理疏松,氣候炎熱,平素內熱明顯,故本臨床觀察中的大青龍湯中的麻黃量減少為18 g,石膏量增加為60 g,與《傷寒論》中的比例有差異。實驗研究表明,大青龍湯中麻黃、桂枝、石膏均有抗流感病毒和退熱作用[14]。周國威等通過動物試驗發現大青龍湯主要是原型或代謝物進入到體內發揮出相應藥效的[15]。

著名經方家胡希恕先生指出對外感病初期的的咳嗽,可以置之不顧,只著眼于表證,表解則咳亦得到緩解[16]。故本臨床試驗中治療組均未加入止咳藥,盡量用經方原方治療,減少影響因素,以觀察經方治療流感的效果。

奧司他韋和中藥均能治愈流感,不良反應少,中藥在費用方面低于奧司他韋。因此可以考慮采用中藥治療輕癥流感,以避免更多耐奧司他韋病毒株的產生。本試驗入組病例均為輕癥病例,一般治療3 d后均已明顯起效,故選擇此時觀察療效。由于本臨床觀察樣本量少,未設空白對照組及奧司他韋聯合中藥組,對于中藥聯合奧司他韋是否療效更好,中藥治療重癥病例的效果如何,中藥治療流感機理,都值得進一步的觀察和探討。