非洲當代藝術博物館 一顆跳動的玉米心臟

從糧倉到藝術館

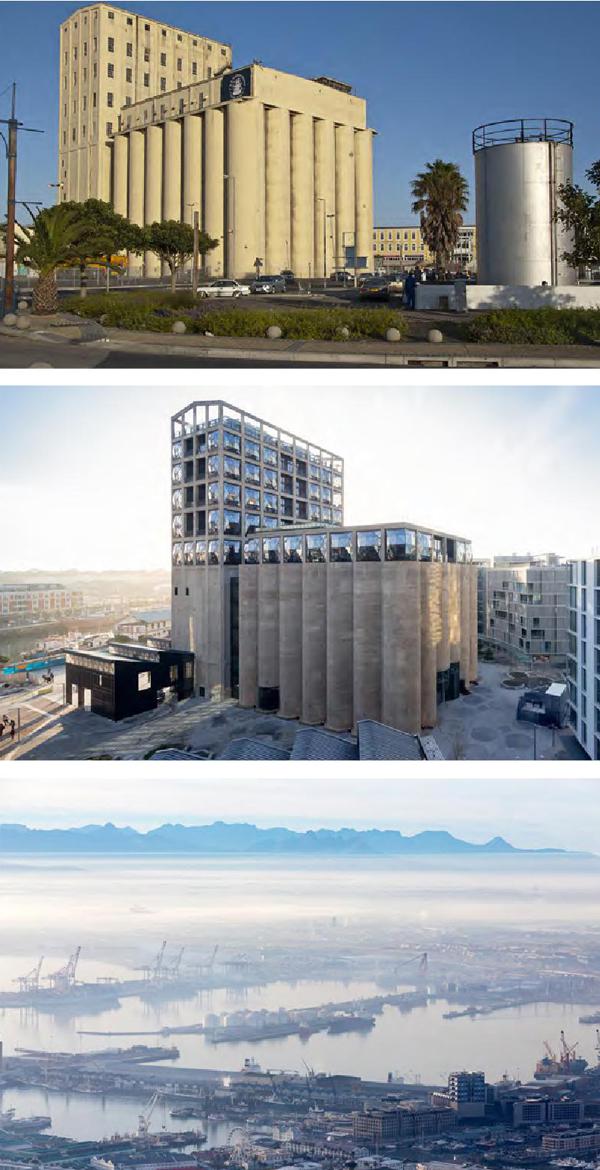

在南非開普敦的維多利亞碼頭上方,隱約可見一座以混凝土建造的筒倉,它坐落在大西洋岸邊,融合了殖民時期的建筑風格和玻璃鋼筋構成的現代結構。這座筒倉始建于1921年,以42個倉庫聚合、分級內陸產糧,再將之運往歐洲。半個世紀以來,這是撒哈拉沙漠以南非洲地區所建建筑中最高的一座,因而也是城市天際線的標志性建筑。建造之初,它的設計以永久性使用為宗旨,但在經歷洪水、強盜和鳥糞的多重摧殘后,終在2001年遭遇廢棄。

蔡茨非洲當代藝術博物館是赫斯維克在非洲大陸的第一個項目。隨著蔡茨博物館的開放,它成為非洲第一座致力于當代藝術的大型博物館,也是目前非洲大陸建成的最大的博物館。

然而,在2017年9月,這座筒倉化身蔡茨非洲當代藝術博物館(Zeitz MOCAA),重新開放。修繕與改建工作由 Heatherwick Studio 承接,并由維多利亞碼頭和德國慈善家約亨·蔡茨(Jochen Zeitz)予以幕后支持。這是非洲大陸上第一所致力于呈現非洲及其僑民當代藝術創作的博物館,在填補當地長久以來所缺失的文化符號空白的同時,它本身也是一項超凡的建筑成就。

谷倉之上鐫刻了輝煌歷史,但其獨特的建筑結構幾乎無法與現代功能相結合,廢棄多年以來一直沒有得到有效的利用,期間,人們考慮過直接拆毀,但是得到堅決反對:“這座建筑有著純粹的靈魂與個性。“ 因此,將這座工業設施另作他用,造福后世的想法,具有深深的吸引力。不過,很長時間里,糧倉僅被保留作某種精神象征。“谷倉如同我們的教堂,但我們真的不知道應該用它做什么。” 他們想要讓它承載起某種公民意義,在考慮過農場、停車場方案后,鑒于開普敦稀缺大規模博物館,當地最終確定要將其改造為一座藝術博物館。幸運的是,這個設想很快得到了回應。德國彪馬公司(Puma)前任董事會主席兼首席執行官約亨·蔡茨(Jochen Zeitz)與南非策展人馬克·庫切(Mark Coetzee)已經在非洲當代藝術收藏的道路上行走數年,積累了豐富的藝術作品,兩人計劃在非洲大陸尋找一處展示本土當代藝術的場所,于是和維多利亞碼頭一拍即合。“由于開普敦獨特的地理位置和它在世界貿易歷史中的重要地位,我們最終選中這座城市作為新博物館所在地,這也是一個完美的象征。”蔡茨說。

開始是美好的,卻也是艱難的,因為這無疑是個令人棘手的項目。設計師托馬斯·赫斯維克 (Thomas Heatherwick)曾經花費很長時間感受這棟老建筑,思考它對城市的意義。他認為保留原有建筑、延續谷倉建筑的歷史內涵是十分必要的,但同時需對其進行重組式改造,以適應新的使用功能,對城市做出新的回應。他認為:“我們可以輕松地將老建筑推倒,然后重新建造一座巨大的博物館建筑。但問題是,人們可能只會在建筑外進行自拍,卻不進入室內。在一個嚴重缺乏博物館文化的地方,我們的挑戰是如何創造引人入勝的室內空間,吸引人們進入其中欣賞藝術。”

在2005年尚未接下這個項目的時候,赫斯維克就對這里進行了初次考察。據他回憶,那時的谷倉里根本沒有一處容許人步入的中心空間,只有交錯混雜的地下隧道。隧道上方分為兩座蜂窩狀結構,包含116條上下通行的管道——升降機塔內的線形管道和附屬倉內的圓柱形管道。所以,筒倉并沒有“內部空間”。剝離建筑、創造空間這成為此次改造的最大亮點與挑戰所在。“我們試圖以自信和精力去‘破壞,而不是將建筑視為圣殿。”對建筑團隊而言,以一種考古的方式去挖掘出展覽空間是對于原有建筑的尊重,也能保留其真實的歷史脈絡。赫斯維克確定的整體建筑決策是“揭示結構”,而非“徹底抹除”,在保留整體外觀的完整性的同時,通過削減和切割筒倉內部結構暴露出“骨骼”,塑造新的空間序列。谷倉原建筑表面附有一層玫紅色涂料,看上去有些輕飄,赫斯維克認為這是一種“不恰當的表皮”, 于是將其剝除,露出里面厚重、溫暖的混凝土肌理,便是今天我們看到的灰色外觀,這使得建筑內外在材料方面得到統一。

從南非混凝土建筑里切出玉米粒的形狀

從建筑剖面圖中可以直觀地看出筒狀結構被掏空后的形態,即具有谷物外形的中庭空間,建筑師曾用紙筒進行模擬試驗,以獲取最優雅的切割面。

托馬斯·赫斯維克(Thomas Heatherwick)向來注重發現與發明,他帶領的設計團隊一次次沖破人們對建筑的想象邊界。他的建筑作品總是先帶給人一種“驚奇”的印象,然后再將自己層層剝開,直到人們真正理解設計師為何要這樣建造。你會驚嘆于赫斯維克顛覆性的創造力,但這些創造并非天馬行空,人們能從中讀出他對設計出發點的細致思量。

約亨·蔡茨在2010年的上海世博會期間曾參觀過赫斯維克設計的英國館,對他的設計記憶深刻。蔡茨非洲當代藝術博物館的設計建造也遇到了英國館類似的財政狀況。接手英國館建造工作時,英國政府劃撥的預算要比其他國家低很多。到了建造非洲當代藝術博物館時,他所獲得的預算為5億蘭特(約合3,000萬英鎊),就當地標準而言,這堪稱一筆巨資,但與倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)建造惠特尼美術館4.22億美元和赫爾佐格和德梅隆建筑事務所(Herzog & de Meuron)建造泰特美術館2.6億英鎊的預算相比,簡直不值一提。因此,赫斯維克將設計的重點集中到六處分區中的中庭“種子圣殿”,把其余分區的開支壓到最低。

赫斯維克說,館內原有的管道都極其普通:“但如果用三維曲面對它們進行切割,就會得到意想不到的結果。”他在這些管道內切割出中庭的手法,就好比用一根加熱過的金屬絲切割一塊黃油。他避開常見的幾何形狀,轉而對一粒當地出產的玉米粒進行數字化掃描,獲取了一種有機、不對稱的形狀。接著,他按所得形狀對混凝土管道加以切割,創造出有著許多刁鉆角度的空間。“這是破而后立,而非添磚加瓦。我們的職責在于小心仔細地去除多余的部分。”

在原為谷倉的空間里,赫斯維克在最初勘察時看見一些殘余的谷物散布,這便是非洲當代藝術博物館的靈魂場域的設計靈感來源。人們習慣性地認為“外觀”是建筑的標志性或紀念性元素,但如何將“內部”變得同樣引人注目和令人難忘呢?“我強烈地感覺到需要賦予這棟建筑一個‘心臟。”赫斯維克說。這個“心臟”便源自于這棟老建筑的原始功用——糧食。將玉米粒進行數碼掃描后放大到10 層樓高,并基于這個形態進行雕刻的方式由此而來。這是一種通過解構獲得空間的方式。赫斯維克第一次使用這樣的建造方法,但他對此充滿信心,甚至調侃道:“我唯一的遺憾是不能將那顆切割下來的‘谷物安放在博物館旁邊的廣場上,幫助人們理解空間的正負形關系。”

博物館內部別有洞天。筒倉中部被挖出一個以谷物為原型的空間,形成有趣的切割路徑,好似玉米組織,部分筒狀結構內部安裝了垂直電梯和旋轉樓梯。

言易行難,這座筒倉的歷史已有近一個世紀之久,原始建筑內的混凝土已經達到了自身最堅硬的狀態。挖空的同時,他們還要為圓柱形管道架起新的支撐結構。赫斯維克執拗地認為,這座建筑內不應該出現任何橫梁和支柱:“那會削弱我們想要的光線亮度。”為此,他在管道外部添加了一層新的混凝土管套,用來加固每根圓柱形管道經歷切割后保存下來的部分。原有混凝土結構的斷面裸露在外,相對粗糙的表面與新套管的平滑形成了鮮明對比,產生了一種奇異的落差美感。一條被削去的圓柱形管道內,加建了一座螺旋樓梯;另外兩條內則裝上了全玻璃壁板電梯,機械裝置全部被嵌入新鋪的混凝土管道,使得電梯轎廂內的視野不受任何阻擋。未切割的筒狀結構被整體拆除并改造為展覽空間,塔樓下部與筒倉高度一致的部分同樣被改造為展廳,博物館的展廳總面積約6000平方米,是完全現代化的展示空間。它獨立于建筑強烈的空間特征,具有自己的空間秩序,純粹地服務于藝術品展示。除此以外,屋頂花園、藝術品存儲保護區、書店、餐廳、酒吧及閱覽室也分布于博物館各處,塔樓上部則被改造為一間精品酒店。

一條被削去的圓柱形管道內加建了一座螺旋樓梯。

中庭的最終成型總共耗費了200萬-300萬個工時,由此成就這間博物館的生機之源。龐大的尺寸和俯沖狀的曲線,給人以大教堂般的沖擊感。光線自管道上方加蓋天窗照入室內,更添了幾分壯麗雄偉。深邃的縱向筒狀結構意外地創造出完美的聲學效果和神圣意味。“它構成一種與眾不同的視覺感受,雖與宗教無關,但當我們感受到從頂部照入的燈光時,仍舊會產生強烈的情感共鳴。”赫斯維克解釋道。

守望非洲藝術

建筑內燈火通明,這些三角形玻璃窗扇會呈現出燈籠般的效果。

藝術博物館對于隔墻數量和占地面積期望很高,并傾向于使用白色立方體空間。有限的資金和機構用途的需要,意味著現有的建筑造型在很大程度上尚處于不倫不類的狀態,也并不適宜一些特定場合。然而,赫斯維克認為建筑在細節上的匱乏,反讓外界易于介入這里的空間,并希望假以時日,建筑外側周邊的高墻會被陸續拆除,展示出這座混凝土建筑傲然挺立的身姿。令人高興的是,建筑其他部分的原有特色都得到了很好的保留。被用于安放藝術裝置的地下隧道,眼下還存放著陳舊機械、標牌甚至是施工留下的泥土,而一樓的移動影像中心則將圓柱形管道的內表面用作視頻投影的屏幕。

屋頂花園、藝術品存儲保護區、書店、餐廳、酒吧及閱覽室也分布于博物館各處,塔樓上部則被改造為一間精品酒店。

針對筒倉上部高聳的塔樓,赫斯維克拆除原本僅有小型窗洞的外墻,僅保留混凝土梁柱框架,并為其賦予別致而明亮的玻璃窗。他說:“在構想如何將玻璃融入現有結構時,我們認為不能使用枯燥無味的平面玻璃,那會使人誤以為這是一棟辦公樓、呼叫中心或是公寓,所以我們針對與現有框架的結合方式進行了反復思考。”最終,受到威尼斯燈飾的啟發,赫斯維克產生制造一種凸面玻璃的想法,玻璃嵌入原建筑網格狀的混凝土框架并向外鼓出,在形態及質感方面都與原建筑形成巨大的反差。由于預算不足以覆蓋曲面玻璃成本,赫斯維克以小玻璃多面拼接的設計作為替代。視安裝角度不同,每塊三角形玻璃或映照著不遠處的天空、桌山、獅頭山和信號山,或反射出遠方的大西洋海面和羅本島。“如此便得到了一種截然不同的拼貼效果,這是只有單一反射角度的玻璃所無法做到的。”

大西洋岸邊,開普敦維多利亞碼頭,一座混凝土凸面玻璃建筑在南非日光下熠熠生輝。遠看就像是一座堅毅不摧的堡壘,上部鑲著一顆顆澄凈雋永的寶石,今昔脈絡的凝縮以無畏且閃耀的姿態佇立于城市之中。每到夜晚,建筑內燈火通明,這些窗扇會呈現出燈籠般的效果,也算是對筒倉的另一原始用途——作為燈塔指引入港船只這一功能的呼應。對蔡茨非洲當代藝術博物館而言,這的確是一種恰如其分的比喻:這里正是對非洲及其僑民藝術家的鄉土召喚——由于非洲當地缺少適宜的展館,這些藝術家的作品過去只能在海外欣賞到。

隨著蔡茨博物館的開放,它成為非洲第一座致力于當代藝術的大型博物館,也是目前非洲大陸建成的最大的博物館,富有活力的非洲當代藝術家得以向更多的人展現其創作魅力,幾近荒廢的工業遺址被注入“新鮮血液”,轉型新興藝術區。赫斯維克為這棟原本暗淡的建筑賦予某種帶有超現實意味的特征,建筑改造演化為一次歷史存續與未來創造力的結合,也成為促進非洲大陸博物館文化發展的強大助推力。

展廳位于整座建筑的下半部分,分布在中庭周圍,其內部空間語言獨立于谷倉建筑的歷史特色,建筑師以現代化手法塑造出絕佳的藝術品展示環境。

這間博物館能否與世界上的其他頂級博物館并駕齊驅,仍是未知數。但這座建筑眼下已在建筑界內掀起了浪潮,藝術家 Issac Julien 在參觀過 Zeitz MOCAA 后,專門撰寫了一篇評論,盛贊該館為“非洲大陸上和藝術界內最為轟動的藝術空間之一。”