國際秩序觀塑構中的文化特質

——兼論“構建人類命運共同體”的文化淵源

孫 通 劉昌明

(1.山東大學,山東 青島 266237)

黨的十八大以來,以習近平總書記為核心的黨中央提出了推動構建人類命運共同體的理念和構想,它是新時期中國對構建更加“公正合理”國際秩序的新思維和新主張。這一理念的提出引發了學術界對于新時代中國國際秩序觀的深入探討。目前學界有關“中國國際秩序觀”的研究成果豐碩,內容主要涉及中國國際秩序觀內涵、歷史演進過程、理念來源、中西國際秩序觀比較等方面。①國內學界對中國當代國際秩序觀的研究一般選取新中國成立后或改革開放作為時間起點。在研究內容上,學者們大都從歷史演進視角闡釋中國在不同歷史階段國際秩序觀的演進歷程、內容和特點。在對新中國成立后中國國際秩序觀具體內涵方面的論述中,既有文獻對不同時期中國領導層提出的秩序構想、主張進行概括和解析,其中尤以對十八大以來構建“命運共同體”為核心的和諧共生秩序等國際秩序理念進行研究的文章為最。參見陳玉剛主編:《國際秩序與國際秩序觀》,上海人民出版社,2014年版;葉自成、蔣立群:“新中國國際秩序觀的變遷”,《黨的文獻》,2011年第6期,第72-78頁;宮力:“中國國際秩序觀的演進與戰略選擇”,《現代國際關系》,2014年第7期,第34-36頁;董賀、袁正清:“中國國際秩序觀:形成與內核”,《教學與研究》,2016年第7期,第45-51頁;孫伊然:“亞投行、‘一帶一路’與中國的國際秩序觀”,《外交評論》,2016年第1期,第1-30頁;方長平:“中國與世界主要國家或地區的國際秩序觀比較”,《國際政治研究》,2012年第4期,第132-134頁;余精華:“改革開放以來中國國際新秩序觀的演進”,《當代世界與社會主義》,2009年第1期,第91-95頁;劉清才:“改革開放以來中國國際秩序理論的發展與創新”,《吉林大學社會科學學報》,2008年第4期,第79-84頁;高奇琦:“全球共治:中西方世界秩序觀的差異及其調和”,《世界經濟與政治》,2015年第4期,第67-87頁;Tang Shiping,“China and the Future International Orders”, International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.31-43。其中亦不乏從文化視角闡釋中國國際秩序(或中國外交政策)文化淵源的文章。①蘇長和:“從關系到共生——中國大國外交理論的文化和制度闡釋”,《世界經濟與政治》,2016年第1期,第5-25頁;肖晞、牛勇:“中國傳統文化中的‘和’對中國外交的影響”,《武漢大學學報》(哲學社會科學版),2010年第2期,第187-194頁;楚樹龍、王青:“傳統文化對當代中國外交的影響”,《世界經濟與政治》,2007年第12期,第33-41頁;張清敏、田田葉:“十八大以來中國外交中的文化因素”,《國際論壇》,2016年第2期,第34-39頁;邢麗菊:“新時期中國外交思想的傳統文化內涵”,《國際問題研究》,2015年第3期,第98-110頁;吳志成、吳宇:“人類命運共同體思想論析”,《世界經濟與政治》,2018年第3期,第5-33頁;蘇長和:“世界秩序之爭中的‘一’與‘和’”,《世界經濟與政治》,2015年第1期,第26-39頁;金應忠:“從‘和文化’到新型國際關系理念——兼論人類命運共同體意識”,《社會科學》,2015年第11期,第18-33頁。但既有研究大多側重對中國外交(秩序)理念文化根源的闡釋,缺少對文化特質如何影響國際秩序觀的相關理論分析。本文認為,就一國國際秩序觀的影響因素而言,理性主義物質因素固然是影響一國國際秩序形成的重要變量,但同時,亦不能忽視國際體系中不同國家、民族文化特性等觀念因素對國際秩序觀的影響。②正如魯杰所批判的,理性主義沒有回答的最根本的核心問題是,國際體系中行為體是怎樣具有了自己的身份、并以此身份產生了自我利益的?參見[美]彼得·卡贊斯坦主編,秦亞青等譯:《世界政治理論的探索與爭鳴》,上海世紀出版集團,2006年版,第264頁。單純從理性主義的“權力或制度選擇”視角很難解釋為什么有時不同國家在追求相同利益或實現相同目標時具有不同的思維方式和處事原則?亦難以解釋為什么國際體系權力分配結構中處于相同位置的國家,其對國際秩序的觀念和主張有時會表現出截然不同的特征?隨著文化、規范等非物質因素對國家利益和行為的內化影響日益深入,僅從理性主義視角難以對一國國際秩序觀做出充分的解釋,這就需要從理念主義視角分析一國的文化特質與其國際秩序觀之間的關系,探討文化特質如何影響甚至塑造一個國家對外部世界的認知和判斷。因此,本文通過構建文化特質與其國際秩序觀二者互動關系的理論分析框架,旨在回答兩個問題:一是文化特質藉由什么樣的機理或路徑影響“一國如何來認知世界”的國際秩序觀塑造;二是中國“和合”文化如何影響“人類命運共同體”國際秩序觀的塑構。筆者認為,對上述問題的回答不僅有助于我們從理念主義的視角更好地理解文化因素影響國際秩序觀塑構的作用路徑,亦有助于我們在現有研究的基礎上去更好地認知“人類命運共同體”中“和合”文化內涵的表現形式及其生成機理,以便為推動人類命運共同體構建提供一定程度的學理支撐。

一、文化特質影響國際秩序觀的理論分析

文化特質作為國家內生性屬性的重要構成要素,主要通過國內系統和決策者兩個層次潛移默化地影響著一國政府對國家利益的認知和界定,最終影響一國國際秩序觀的生成,使之具有明顯有別于他國的、符合本國文化和思維方式的特征。

1.1 文化特質與國際秩序觀的內涵界定

美國學者莫里斯·伊斯特(Maurice A.East)對國家特性(National Attributes)的定義是,“一國的國家特性主要指國家區別于他國的具有穩定性、不需參考或借助國家以外的實體就可以概括和衡量的內生性屬性和特征”。③Maurice A.EAST, “NationalAttributesand Foreign Policy”, in Beverly Hill ed.,Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies, Sage Publisher, 1978, pp.130-160.從定義來看,國家特性與溫特(Alexander Wendt)身份分類中的個體身份、卡贊斯坦(Peter Katzenstein)提出的固有身份概念具有共性特征。④Peter Katzenstein ed., The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press,1996,pp.6-8;[美]亞歷山大·溫特著,秦亞青譯:《國際政治的社會理論》,上海人民出版社,2014年版,第220-222頁。在國家特性的諸多構成要素中,文化特質無疑是構成國家特性的核心要素之一。本文將一國的文化特質(Cultural Attributes)界定為國家行為體或民族在主體間互動前就已經具有的區別于他國的、具有穩定性的內生性文化屬性和特征。但需要注意的是,雖然文化特質強調的是本國文化區別于他國文化的特質性,但受民族傳統文化、宗教文化、普適性觀念等在國家間互動、擴散、內化的影響,即使是具有不同文化背景的國家間文化特質邊界也會出現模糊、甚至部分重合的情況。因此本文在案例選擇上只能盡量選取具有典型文化特征的體系中的大國進行案例分析,以體現不同文化國家所塑造國際秩序觀的分別,但仍難以避免具有相似文化背景國家國際秩序理念出現部分重合的情況。此外,文化特性作為國家內生性固有身份的重要組成部分,其形成與維持亦具有重要的外部維度,因為身份的建構過程都不可避免地涉及行為體通過強調自我與他者的差異以維持身份的邊界。正如塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)與威廉·康奈利(William Connolly)所指出的,“一國對自身國家特性的認知是基于物質基礎上社會文化建構的產物,是對國家內生性屬性相對他者進行差異辨識后的自我認知結果”。①Samuel P.Huntington, Who Are We?: The Challenges to A-merica’s National Identity, Simon and Schuster, 2004, p.22;William E.Connolly, Identity, Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, University of Minnesota Press, 2002, p.64.可見,文化特性雖是國家先于社會化進程存在的一種固有文化屬性和特征,但需要經過主體間互動才能具有實際意義、進而方能體現出與“他者”的差異性特征。

國際秩序觀是一國關于國際秩序的觀念和思考。②陳志敏、吉磊:“歐洲的國際秩序觀:‘有效的多邊主義’?”《復旦國際關系評論》,2014年第1期,第103頁。國內學者對國際秩序觀的界定主要包含一國對現行國際秩序態度及其對理想國際秩序主張兩方面的意涵。例如有學者認為國際秩序觀是關于現有國際秩序的看法,以及應該建立什么樣的國際秩序的主張。③陳玉剛主編:《國際秩序與國際秩序觀》,上海人民出版社,2014年版,第1頁。亦有學者將之界定為一國對現行國際秩序的看法、對理想中國際秩序的期許、國際秩序朝理想方向轉變的設想。④俞沂暄:“中國的國際秩序觀”,《復旦國際關系評論》,2014年第1期,第309頁。鑒于國際秩序觀屬于主體認知的范疇,是一國對國際秩序態度、主張的總體價值傾向,因而其塑造過程必然帶有自我中心性、利益導向性特征。但同時,秩序觀亦需要獲得外界的呼應和認可才能具有實際意義,因此一國國際秩序的塑構需要在“利己”與“利他”中尋找平衡點。另外,通常國際體系中的大國才會形成較為系統的國際秩序觀,并將之具體理念和制度向國際社會傳播推廣。因此,本文在研究中主要選取國際體系內具有一定實力(至少是經濟實力)和影響力的大國作為案例分析對象。

1.2 文化特質影響國際秩序觀的路徑分析

一個國家如何去觀察和看待外部的世界,除了物質因素以外,還要受到歷史記憶、規范、文化等觀念性因素的影響。換言之,一國國際秩序觀的形成是多維因素復合作用的結果。本文主要選取文化視角,在借鑒卡贊斯坦單元層次建構主義分析模型基礎上,對一國文化特質對其國際秩序觀的影響及其作用路徑進行探討。⑤卡贊斯坦主要關注單元層面的社會建構,建立了國內文化結構—身份—利益—國家內外安全政策的分析路徑,認為國家的文化—制度環境亦可以塑造一國的國家利益,進而影響國家內外部安全政策制定和行為。Peter Katzenstein,Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan, Cornell University Press, 1998, pp.28, 128.具體而言,文化特質影響國際秩序觀的分析框架主要基于三個前提假定之上。第一,國家的對外政策和理念的制定主要受國家利益的驅使;第二,國家利益不僅受物質因素影響,亦受到觀念因素的影響;第三,國家利益需要通過決策層的主觀判定才能影響對外政策的制定。基于上述假定,本文認為,文化特質作為國家內生性身份屬性的核心構成要素,主要藉由國內系統和決策者兩個層次影響和制約著一國對其國家利益的主觀認知和判定,進而影響其國際秩序觀的塑造和對外政策的制定。并且一國受特定文化的影響越深(文化的內化程度越高),該國國際秩序觀就會越體現其文化的特征。

(1)文化特質影響一國對國家利益的認知與界定

在社會心理學中,“人的社會行為不僅取決于所處的客觀情境,還取決于人如何解釋自身所處的情境”。⑥David G.Myers, Social Psychology, McGraw-Hill Education,1983,pp.268-278.人在對客觀情境和客觀事物進行解讀時,先驗的主觀看法、信念往往發揮著重要作用,影響著人們的思維方式和行為偏好。同樣,在國際關系中,一國政府對其國家利益的界定不僅取決于該國所處的客觀情境和權力定位,亦不可避免地受到該國文化特質的影響。文化特質作為國家行為體在主體間互動前就已經具有的內生性文化屬性,通過內嵌于國家內部決策的利益互動和社會互動進程,影響著一國政府對國家利益的認知與界定。正如厄爾·福萊等(Earl H.Fry)在談到文化價值觀的作用時所指出的,“政治領袖必須在符合國家價值觀念的前提下才能形成政策,國家價值觀念只是個人價值觀念的集合,關于美國國家利益的問題只有研究國家價值觀才能找到答案。正是這些價值觀才規定了國家的利益和國家安全”。①轉引自王曉德:“關于美國對外關系的文化思考”,《世界經濟與政治》,1996年第12期,第53頁。具體而言,國家利益雖然在根本上是客觀的,但這種客觀性卻包含著意識建構的成分。②郭樹勇著:《建構主義與國際政治》,長征出版社,2001年版,第108-116頁。換言之,一國國家利益的最終確立需要經歷一個國內系統主體間利益博弈和觀念互動的過程。在這個過程中,一國的文化特質及其影響下的國內主流文化環境將會影響著決策相關方觀察世界和自身的獨特視角和政策偏好,進而影響著其對國家利益的主觀認知和界定。一個國家嵌入國內文化環境的程度越深,文化特質對其國家利益的影響就越深遠。

從路徑上看,文化特質主要通過國內系統、決策者兩個層次影響著一國政府對國家利益的認知和界定。③本文立足國內層次研究一國文化特質對其國家利益和國際秩序觀的影響,因此存在于體系層次上的因素,如國際體系的結構性和進程性因素——國際格局、國際社會的觀念結構等都不在本文的研究范圍之內。在影響國家利益界定的國內層次因素中,本文主要選取文化因素,分析其在國內層次上如何影響了國家利益的建構。

在國內系統層次上,一國的文化特質(主流文化價值理念和思維方式)不僅影響著國內各政治力量的觀念分配結構,亦影響著國內各政治力量的互動進程。國內系統各單元(黨派或利益集團)在互動中不可避免地受到各自價值理念、思維方式等文化特質的影響,進而通過觀念間的復雜互動達成對整體國家利益的認知共識。

在決策者層次上,文化特質亦是決策者對國家利益最終認知與界定的重要影響因素。國家的最高決策者(也就是國家的領導集團)作為最終的信息處理中心和決策終端決定著對國家利益的主觀認知和判斷。一國文化(特質)中特有的價值觀念和思維方式會在潛移默化中影響著決策者的價值觀念、思維方式、處事原則,為決策者提供了觀察世界和自身的獨特視角,最終影響著其對國家利益的最終主觀判定。受之影響,決策者在制定和執行國家對外政策過程中,必然有意或無意地將存在于他們意識深處的行為偏好體現出來,使本國的秩序觀念和對外戰略嵌入了本國文化特性的烙印。大多數情況下,受共同文化背景(主流文化價值觀)的影響,決策者與國內社會各政治力量的思維模式和價值取向具有共性的特征,甚至在某些方面是一致的。但亦不排除決策者的文化特質與國家整體文化特質存在相悖的情況,一旦出現此類情形,則需要考量國家的政治體制、各政治力量觀念互動、利益博弈等多方面因素。此外,決策者對國家利益的界定亦受到國內大眾主導性文化環境的影響。一般而言,民眾認知世界的視角和價值理念均不同程度地表現出本國的文化特征。大眾主導文化作為外部環境,亦在決策者界定國家利益過程中發揮著一定的作用。為使外交政策和理念順利推行,決策者在界定國家利益和政策制定中會注重保持國家利益與國內社會的主流價值標準的一致性,以使其政策理念能夠在國內社會中獲得廣泛的認同。

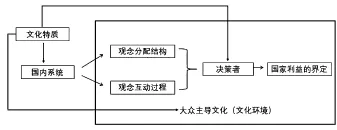

需要說明的是,受單一或主導性文化體系的影響,一國在特定時期國內系統各政治力量的行為取向和思維模式與決策者很可能是重合或是趨同的。相反,如果一個國家內部(大眾、國內系統、決策者)存在多種文化體系且缺少主導性文化時,就會因成員間價值理念和思維模式的差異導致國家利益界定方面的困難,甚至導致國內系統中關于外交政策和理念的沖突。為研究需要,本文在此僅探討當國家內部存在單一或主導文化體系情況下(大眾、決策者與國內系統各成員間文化價值理念和思維模式趨同),文化特質對整體國家利益和國際秩序觀的影響。文化特質影響國家利益界定的分析路徑如圖1所示。

圖1 文化特質影響國家利益界定的分析框架(筆者自制)

(2)國家利益影響國際秩序觀的建構

國際秩序觀的形成是諸多因素合力作用的結果,這其中國家利益又是國家制定對外政策與國際秩序觀的基本出發點,任何國家的國際政治戰略和行為都是圍繞國家利益展開的。①John Peter Pham, “What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Foreign Policy”, American Foreign Policy Interests, Vol.30, No.5, 2008, pp.256-265.一國的國際秩序觀主要源自決策層基于本國利益對理想國際秩序運行模式、構想主張的一種價值取向。因此從某種意義上來說,國際秩序觀亦可被視為一國在國際體系、國際秩序層面整體國家利益觀的集中體現。前已述及,文化特質能夠影響一國對客觀國家利益的主觀界定。那么,國際秩序觀作為國家外部利益的一種觀念表現形式,理所當然地亦受到其文化特質(價值理念和思維方式)的影響,并常以一種與本國文化核心內涵相契合的方式表現出來。事實上,世界各主要國家的國際秩序觀均帶有鮮明的本國或本民族的文化特質。譬如美國倡導的“基于規則”的國際秩序理念反映了美國文化中追求“自由、民主”的文化特質;中國倡導的“構建人類命運共同體”“和諧世界”秩序觀與中國傳統文化中的“和合”文化特質相契合。

鑒于國家利益的利己性,而國際秩序觀作為一種全球公共產品供給方案又具有利他性,如何在國家利益和秩序觀二者之間尋求結合點,使國際秩序觀在滿足本國利益訴求的同時,亦被國際社會所接受和認同,是一國塑造國際秩序觀所關注的焦點。文化一直以來被各國視為塑造和推廣國際秩序觀的有力抓手。國家推廣本國普世性價值理念的利益訴求及其實踐兼具對內利己性和對外利他性特點。因此各國往往會從國家文化利益出發,側重塑造一種彰顯本國普世文化特征(核心文化內涵)的國際秩序理念和方案(國際秩序觀),在此基礎上再尋求在國際社會拓展經濟、政治等層面的國家利益。在影響路徑上,國家利益(主要是國家對文化、制度層面的對外利益)對一國國際秩序觀的影響仍需經由決策者的主觀認知才能最終確立。與文化特質影響國家利益界定一樣,決策者在國家利益影響國際秩序觀的過程中同樣發揮著重要作用,通過將自身的價值觀念和思維方式內嵌于國際秩序觀的制定過程中,使之帶有顯著的本國或本民族文化的特征。

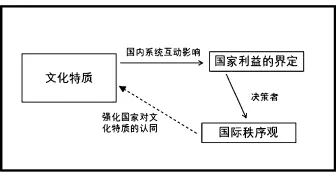

綜上,文化特質對國際秩序觀的影響需藉由國家利益這一中間變量得以實現。文化特質通過影響國內系統(決策者、政治集團、大眾)的思維方式和價值觀念,影響著決策層對國家利益的主觀界定,并最終使一國國際秩序觀表現出鮮明的本國文化特征。文化特質、國家利益和國際秩序觀三個變量間的邏輯關系如下圖所示(見圖2)

圖2 文化特質影響國家秩序觀的分析路徑(筆者自制)

二、文化特質與國際秩序觀內生關系的歷史考察

美國學者約翰·洛弗爾(John P.Lovell)在談及文化對國際關系的影響時指出,“在每個民族國家中,統治本身與外交政策的制定都是在一定文化環境中產生的”。①John P.Lovell, “The United States as Ally and Adversary in East Asia: Reflections on Culture and Foreign Policy”, in Jongsuk Chay, ed., Culture and International Relations, Penn State Press,1990,p.89.受文化特質因素的影響,各國對現行國際秩序的認知與理想國際秩序的價值取向均不同程度地表現出本國文化的鮮明特征。下文主要選取美國、日本、歐盟的國際秩序觀作為案例,從歷史維度對其文化特質與國際秩序觀的內生關系進行闡釋,以此驗證國際秩序觀生成中的文化特質因素。

2.1 美國的文化特質與國際秩序觀

如亨廷頓所言,“國家的政治立場和經濟地位是可以改變的,但建立在宗教基礎上的文明特質卻很難改變”。②Samuel P.Huntington, “ The Clash ofCivilizations?”Foreign affairs, Vol.72, No.3, 1993, pp.22-49.美國文化發軔于清教徒的宗教信仰和歐洲的啟蒙運動,通過內化、改良和創新,形成了美利堅民族的文化特質。從立國之日起,美國就把自己視為“后歐洲社會”——一個以“民主、自由和社會正義”為光輝榜樣而屹立在舊世界面前的新世界。③Steven W.Hook and John Spanier,American Foreign Policy since World War II, Cq Press, 2018,pp.235-247.美國的文化特質具有以下特征:一是受“物我分離,主客分離”的基督教“二元主義”(Dualism)文化影響,美國秉持一種重獨立、重邏輯思辨、重對立、重競爭的“二分式”哲學思維方式,表現出征服自然、探究事物本源、重理性輕人性的特征。④徐飛:“東西方思維方式和文化特質比較——兼論跨文化領導力”,《上海交通大學學報》(哲學社會科學版),2006年第5期,第49頁。二是受清教文化宿命論影響,美國文化中具有極強的“天定命運”的使命意識。受之影響,美國希望作為“通往自由之路的燈塔”,依憑自己的力量傳播“民主自由”思想,塑造一個與美國價值理念相符的世界。⑤Stephen M.Walt, “The Myth of American Exceptionalism”,Foreign Policy, October 11, 2011, https://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism; Jason Gilmore and Charles M.Rowling, “Lighting the Beacon: Presidential Discourse, A-merican Exceptionalism, and Public Diplomacy in Global Contexts”,Presidential Studies Quarterly, Vol.48, No.2, 2018, pp.271-291.三是個人主義是美國文化價值觀的核心內核。美國文化中對個人權利、民主制度、規則法制的強調,均源自其個人主義的核心文化內涵。

自20世紀初以來,建立以美國文化價值觀為基礎的國際秩序,來維持世界的穩定和維護美國的國家利益,始終是美國外交政策不斷追尋的目標。⑥汪波:“冷戰后美國外交政策中世界新秩序概念的緣起”,《武漢大學學報》(社會科學版),2003年第3期,第365頁。當前美國主導的基于規則的“自由主義”國際秩序及其秩序理念內涵的形成亦深受美國(以自由主義為核心的)文化價值觀的影響。首先,美國“自由主義”國際秩序觀的形成是基于基督教文化“原罪論”和由之發展而來的霍布斯(Hobbes)“人性惡”的假定之上。在“人性惡”的沖突性無政府邏輯影響下,美國持有的國際秩序觀帶有強烈的沖突性色彩。其次,美國所倡導的“基于規則”的自由主義國際秩序理念源于美國清教信仰和文化。美國清教信仰尤為強調信徒對行為規范以及自由民主信仰和價值的尊崇。受之影響,美國在構建國際秩序時尤其強調各國間“基于規則”相處模式和“自由民主”相處理念,⑦[美]薩繆爾·亨廷頓著,程克雄譯:《我們是誰?美國國家特性面臨的挑戰》,新華出版社,2005年版,第58頁。主張在全世界范圍建立一種基于制度性霸權的自由主義國際秩序。最后,受天定命運和救世傳統等基督教普世主義價值觀的影響,美國構建國際秩序的目標不僅僅是為謀求國家物質性權力和利益,更是為了在全世界范圍內推行與其文化特質相符的意識形態、政治制度和宗教思想,向不同文明國家進行“文化價值觀輸出”,最終構建一個由擁有相近文化價值體系的“自由民主國家”所組成的世界。

2.2 日本的文化特質與國際秩序觀

日本是一個擁有獨特文化的國家。日本文化中既有本國歷史文化的積淀和浸潤,也有對外來文化——尤其是西方文化的吸收和借鑒。影響日本對外政策和觀念的文化特質可概括為以下兩點:一是日本文化中具有尊卑有序的等級觀念;二是日本文化強調具有依附情節的“集團主義”和“家族主義”。日本傳統文化中存在著根深蒂固的權威觀念、等級意識、序列意識及位置意識。①田慶立:“日本人的國際秩序觀”,《世界知識》,2015年第6期,第24頁。美國學者魯思·本尼迪克特(Ruth Benedict)在《菊與刀》中將日本視作“唯一真正徹底的等級制國家”。②Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, Houghton Mifflin Harcourt, 2005, p.21.日本社會中具有明顯的“縱式結構”特征,人們按照等級觀念相處,在集團主義的制約之下,按照特定的等級序列,進行不同的分工合作。在這種“縱式社會”中,每個人都“各得其所,各安其分”。③尚會鵬:“中根千枝的‘縱式社會’理論淺析”,《日本問題研究》,1997年第1期,第85頁。此外,“集團主義”(集體主義)在日本文化中亦占有十分重要的地位。日本文化所倡導的價值觀念與精神取向都是集體主義的,以集體為核心。日本人認為壓抑自己的個性是一種美德,人們要循眾意而行,將個人的意愿融于和服從于集體的意愿。受之影響,日本人在社會生活上表現為“對家族或集團極為依賴”的家族主義和集團主義文化心理特征。④劉亞娜:“從文化角度看當代日本外交”,《東北亞論壇》,2003年第5期,第89頁。

日本文化對其國際秩序觀的影響是多方面、多層次的。日本文化中的等級觀念、集團主義原則、依附心理潛移默化地影響著日本國內審視和觀察世界的視角,從觀念層面主導和塑造了日本的國際秩序觀。首先,受尊卑有序的等級觀念影響,歷史上日本在對外交往中一直尋求構建和維護一種“各得其所,各安其分”的等級式的地區和國際秩序。時至今日,日本仍以一種等級制觀念來看待國際體系和國際秩序。在日本人的觀念里,每個國家在國際秩序中都有自己的位置,不同的位置對應不同的等級。“世界各國應統一于一個用國際等級固定起來的世界中”,各民族應“各守本分”。⑤田慶立:“日本人的國際秩序觀”,《世界知識》,2015年第6期,第24頁。其次,受日本文化中“集團主義”依附心理影響,日本在對外交往中秉持“崇尚權威、服膺強者”理念,在國際體系中通過“依附強權”尋求穩固的“立足之地”。受之影響,當前日本對國際秩序的主張和態度表現為:主張維持美國主導的基于規則的“自由主義”國際秩序現狀,通過強化與霸權國美國的“同盟”關系,依靠美國的支持爭取在國際社會中的政治和軍事大國的地位。

2.3 歐洲文化特質與國際秩序觀

鑒于歐盟是一個高度一體化的政治經濟共同體。歐盟成員國的核心價值觀念趨同,且作為整體具有共同的外交與安全政策,在國際社會中保持一致的政治話語。因此,本文在此將歐盟作為一個整體進行考察。塞繆爾·亨廷頓在《文明的沖突》一書中指出,“古典遺產、基督教、歐洲語言、政教分離、法治、社會多元主義、代議制、個人主義等,可以被視作西方文明可信的體制、實踐和信念”。⑥[美]塞繆爾·亨廷頓著,周琪等譯:《文明的沖突與世界秩序的重建》,新華出版社,2015年版,第49頁。當前歐洲主流文化價值觀依然保留了西方傳統文化的核心特征。歐洲聯盟條約(Treaty on European Union)規定,“歐盟的基礎是尊重人的尊嚴,自由,民主,平等,法治及尊重人權。在一個多元主義、寬容、正義、團結和沒有歧視的社會中,這些價值是成員國共有的”。由此可見,歐盟作為一個擁有相近價值理念和思維方式的區域政治經濟共同體,其文化特質具有共性特征,集中表現為對個人權利、民主法制、多邊主義理念的強調。

歐洲的國際秩序觀是指歐盟(及其成員國)關于國際秩序的觀念及思考。⑦陳志敏、吉磊:“歐洲的國際秩序觀:‘有效的多邊主義’?”《復旦國際關系評論》,2014年第1期,第103頁。它受到歐盟決策機構對于國際制度安排的主觀偏好影響,這其中文化是影響歐洲國際秩序觀塑造的重要因素。自2003年出臺《歐洲安全戰略報告》后,歐盟就明確將支持和推動構建基于“有效多邊主義”的國際秩序作為其戰略目標,指出“國際社會的安全和繁榮有賴于一個有效的多邊主義體系,歐洲的目標是發展更強有力的國際社會、運轉良好的國際機制和以規則為基礎的國際秩序”。①“European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World”, Council of the European Union, December 2003, https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/european-security-strategy-secure-europe-better-world.可見,歐洲(歐盟)所倡導的國際秩序觀是一種以“有效多邊主義”為基礎的國際秩序和全球治理模式。“多邊主義”作為歐洲國際秩序觀的理念內核,有著深厚的文化淵源。歐洲作為文藝復興和啟蒙運動的發源地,其文化中具有顯著的自由主義和理性主義特征,在歐盟對內對外政策中表現為對民主、自由、人權、主權、規則、法制的尊崇和強調。這些都為歐盟倡導多邊主義治理模式、反對過度干預和單邊行為的國際秩序觀奠定了思想文化基礎。

三、中國“和合”文化特質與“構建人類命運共同體”

以“構建人類命運共同體”理念為指導的新時代中國國際秩序觀反映了當前世界新形勢下中國政府對國際秩序的新認知和新理念。“構建人類命運共同體”國際秩序觀源自對中國傳統文化中“和合”價值觀、“中庸權變”的處世哲學的借鑒與發展,蘊含了豐富的中國傳統文化內涵。“和合”思想作為中國文化特質中的核心要素,潛移默化地影響著中國政府認識世界、改造世界的價值取向和利益界定,并最終使“構建人類命運共同體”的國際秩序觀表現出鮮明的中國“和合”文化特征。

3.1 中國“和合”文化的思想意涵

中國傳統文化中的“和合”思維方式和價值理念,貫通傳統中國和當下中國,是對中國文化特質的最佳概括。②文化是一個多層次、多方面內容構成的統一體系,這其中世界觀、價值觀念和思維方式是文化中最重要的內容,下文對中國、西方和伊斯蘭文化特質的解讀主要側重對其文化中哲學思想(價值觀、世界觀、思維方式)的概括。中國傳統文化思想精髓的“和合”文化(錢穆謂之“天人合一”)強調一種“同一、和諧”的共生關系與和諧狀態。③錢穆先生認為,“中國文化中,‘天人合一’觀,雖是我早年已屢次講到,惟到最近始徹悟此一觀念實是整個中國傳統文化思想之歸宿處,我深信中國文化對世界人類未來求生存之貢獻,主要亦即在此”。湯一介:“讀錢穆先生《中國文化對人類未來可有之貢獻》”,《北京大學學報》(哲學社會科學版),1995年第4期,第51-53頁。本文認為,“天人合一”實際上也是一種追求“和諧共生”境界與狀態,因此本文將“和”文化作為對中國傳統文化思想的最精煉概括。具體而言,與基督教和伊斯蘭教文化“重分別”的“二元對立”思維模式不同,中國“和合”文化弱化“此岸”與“彼岸”之分,強調事物間的普遍聯系和關系,強調“和而不同”“和諧共生”的包容、協調式的中庸處世哲學。“和合”文化以“和諧”為最高價值原則,倡導追求一種明知物我、人我之間的種種矛盾,但卻力求避免對立,通過包容共生、相融與合一,達致對稱、平衡、和諧的“致中和”的境界或狀態。“和合”文化主要包含“和”與“合”兩個層面的意涵。

首先,中國“和合”文化中的“和”概念,并非數字相加之“和”,而是強調不同力量間一種和諧、和睦、和平相處、混同一致的狀態。這就猶如音樂中的“和聲”,各種不同聲調“協調”合奏,存異而求同,最終達到不同玄色音調同時發聲的音響效果。《說文解字》載“和,相應也”,獨一不可稱“相”亦無法回“應”。因此,“和”字至少指向兩者或兩者以上事物間的相互呼應、相濟相合。另外,《廣雅》曰“和,諧也”,“諧”指雜重因素的混同一致。由此二例可見,“和”字本意為兩者及多者之間的互動過程,所謂“音聲相和”,說的就是這個意思。中國歷來倡導一定原則與規范指導下,不同事物、不同個體間的配合和協調的共處狀態,強調一種“和實生物、同則不繼”“和而不同”的人際交往及處事原則。④《國語·鄭語》載“夫和實生物,同則不繼。以他平他謂之和,故豐長而物生之,若以同裨同,盡可棄矣”。這句話是說事務相雜,配合協調,用長補短,才能產生最好的效果。參見《鄭語》,《國語》卷十六。上升至國家層面,中國與他國交往的目的并非消除矛盾,而是在一定原則規范指引下協調矛盾、甚至化解矛盾,使國家間基于共同利益歸于一致,達致一種求同存異的和諧共生狀態。

其次,“和合”文化還有另外一層“合”的含義,意指“匯合”“融合”“聯合”“兼收并蓄”,這集中體現為中國文化思想中的“吸納包容”精神。從詞源學上看,“合”的詞源意為“上下唇合攏”。“合攏”則為“一”,可見“合”字是指“合二或合多為一”的趨勢或狀態。①段玉裁撰:《說文解字注》,中華書局,2012年版,第225頁。需要指出的是,“合”與“同”概念有別,“合”是特指將多個不同元素混同融合為一體的“一”的概念。與之相對,“同”則是指將多個相同元素混合在一起,因而雖然二者均強調“一”的結果,但范式性質截然不同。由此可見,“合”或“合一”是“混一”,是“陰”與“陽”的合二為一(陰陽合一),是“天”與“人”的合二為一(天人合一),是多元因素最終形成的“混同融合一體”的狀態。另外,“和”“合”用法和含義上亦存在重疊的情況。譬如與“和實生物、同則不繼”相類似,“合”亦有“生”的功用。先秦儒家著作《荀子》有言“天地合而萬物生,陰陽接而變化起”②王先謙著:《荀子集解·禮論篇第十九》,中華書局,2012年版,第356頁。,漢初道家著作《淮南子》繼承這一說法,強調“道曰規,始于一,一而不生,故分而為陰陽,陰陽和合而萬物生”③何寧著:《淮南子集釋》(上冊),中華書局,1998年版,第244頁。。由此可見,“合”與“和”雖有分別,但在意涵上的界限較為模糊,從整體看二者均追求一種“和諧共生”“混同合一”的狀態。

概言之,“和合”文化以“和諧”為最高價值原則,既強調一種中庸的處事原則和思維模式,亦表現為一種動態的行為過程和一種追求“和諧共生”的理想境界。雖然“和合”文化中的“和”“合”在含義上存在一定分別,但從整體上看,二者均倡導通過對多元異質性因素兼收并蓄的動態調節過程,達致一種“和諧共生”“混同合一”的和諧相處狀態。

3.2 “和合”文化影響下的“構建人類命運共同體”國際秩序觀

中國不同時期的國際秩序觀雖各具特色,但其理念內核和思想淵源基本是一致的,即中國傳統文化思想中的“和合”文化。當前中國“構建人類命運共同體”國際秩序觀無疑也有著中國“和合”文化的根源。

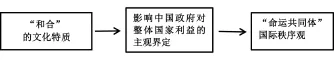

一國文化中的價值觀體系是國家利益的重要的、有機的組成部分。④劉建飛教授根據利益的優先級別將國家利益分為基本國家利益(安全和經濟利益)和一般國家利益(國內政治制度和意識形態)兩類,認為意識形態不僅是國家利益的重要組成部分,亦影響決策者對基本國家利益的判定。本文在文化特質與國家利益關系的觀點上與之相似。參見劉建飛:“論意識形態與國家利益的關系”,《現代國際關系》,2001年第7期,第34-35頁。“和合”思想作為中國文化特質的核心內涵,其本身就蘊含、反映了中國政府在國內和國際觀念層面上的國家利益訴求。但同時,“和合”文化中所蘊藏的“和諧共生”理念只有通過影響中國國內決策者、政治集團、大眾群體的價值觀念和思維方式、才能最終影響中國政府對國家利益的主觀認知和判定,并最終使新時期“構建人類命運共同體”秩序理念體現出鮮明的“和合”文化特征。需要指出的是,“和合”文化對中國國際秩序觀的影響,并非單純受決策者個人價值觀和思維模式的影響,而是要經歷一個決策者、精英群體(政治集團)、民眾觀念間的復雜互動過程。在這一互動過程中,“和合”文化中以社會群體為價值主體、以“和諧共生”為核心內涵的價值理念,深刻作用于決策者與國內系統各單元的觀念互動之中,塑造著決策層對整體國家利益的認知共識,并使中國國際秩序觀具有鮮明的、與本國主流價值觀念相契合的文化特征。“和合”文化對中國國際秩序觀的影響路徑如圖3所示:

圖3 “和合”文化影響中國國際秩序觀的分析路徑(筆者自制)

“構建人類命運共同體”理念和構想作為新時代中國“共生型”國際秩序觀的系統性總結和升華,為回答“構建一個什么樣的世界(國際秩序)、怎樣去建設這個世界(國際秩序)”問題貢獻了中國的智慧和方案。具體來說,“構建人類命運共同體”國際秩序觀從人類社會的統一性和整體性出發,以“合作共贏、和諧共生”為國家間交往的核心原則;以充當現存國際秩序和準則的堅定維護者、貢獻者和改革者作為中國在國際秩序中的角色定位①邱衛東:“全球化時代的人類命運共同體:內在限度與中國策略”,《太平洋學報》,2018年第9期,第56頁。、以推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展為主要目標,②蘇格:“構建命運共同體共創人類美好未來”,人民網,2017 年 10 月 20 日, http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1020 /c414305-29598827.html。從政治、安全、經濟、文化和生態五個維度全面系統地闡述了新時期中國政府對理想國際秩序的構想與主張。其倡導的秩序理念主要包括:在政治上倡導各國相互尊重、平等協商,堅決摒棄冷戰思維和強權政治,走對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路,推動建設以“合作共贏”為核心的新型國際關系。在安全上倡導建設普遍安全的世界,堅持以對話解決爭端、以協商化解分歧,統籌應對傳統和非傳統安全威脅,營造“公道正義、共建共享”的安全格局。在經濟上倡導各國要同舟共濟,促進貿易和投資自由化便利化,推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。在文化上倡導建設開放包容的世界,尊重世界文明多樣性,以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優越。在生態上倡導建設清潔美麗的世界,堅持環境友好,合作應對氣候變化,保護好人類賴以生存的地球家園。③習近平:“決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利:在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告”,人民網,2017 年 10 月 27 日,http://politics.people.com.cn/n1 /2017 /1027 /c1001-29613459.html。綜上可見,“構建人類命運共同體”秩序觀并非要推翻現有國際秩序,而是在參與現有國際秩序的同時,通過倡導“合作共贏”“共生發展”國際交往模式,推動現有國際秩序向著更加公正合理的方向進行改革,最終營造一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。④同③。

“構建人類命運共同體”秩序觀不僅體現了“合作共贏、共同發展”的時代特征,其秩序理念的內容亦蘊含了豐富的中國傳統“和合”文化內涵,體現了中國文化相較于西方文化“重整體、輕個體”“重融合、輕分歧”“重和諧、弱沖突”“重道義、輕私利”的群體本位、關系本位價值觀特征。

第一,“構建人類命運共同體”國際秩序觀所倡導的“合作共贏、和諧共生”的國家間政治相處模式是對古代“協和萬邦”“以和為貴”“兼愛非攻”等政治文化理念與共生思維方式的繼承與發展,體現了中國傳統價值觀中的“重一、重合”的群體和關系本位特征。“協和萬邦”原指“協調親和各諸侯國,使各諸侯親如一家、和諧相處”。⑤“協和萬邦”,語出《尚書·堯典》:“百姓昭明,協和萬邦,黎民于變時雍。”參見張立文:《中國傳統文化與人類命運共同體》,中國人民大學出版社,2018年版,第31頁。在現代國際關系中,中國將其作為處理國家間關系、構建人類命運共同體需遵循的基本原則。此外,“和合”文化所主張的“以和為貴”“兼愛非攻”思想亦為“構建人類命運共同體”秩序觀提供了重要理念來源。⑥“以和為貴”語出《論語·學而》:“禮之用,和為貴,先王之道,斯為美”。“兼愛非攻”語出《兼愛上》:“天下兼相愛則治,交相惡則亂”。人類命運共同體理念對構建“合作共贏”新型國際關系的強調,在某種程度上亦是對“以和諧為最高價值原則”的群體、關系本位價值觀的繼承和創新。

第二,營造“公道正義、共建共享”的安全理念和全球普遍安全格局源自對中華民族“和諧共生”的安全智慧和生存哲學的借鑒。中國政府提出的“共同、綜合、合作、可持續”的新安全觀是對“和”文化中“以和為貴”“兼濟天下”“睦仁善鄰”共生共處之道的弘揚與發展,體現了中國文化中“注重整體上和諧相處、淡化個體間分歧矛盾”的群體本位價值觀特征。

第三,構建開放、包容、均衡、普惠的全球經濟治理新結構的倡議源自傳統文化中“義利合一”的價值觀和“達則兼濟天下”的責任擔當意識。重義輕利、先義后利、取利有道,是中華民族千百年來一以貫之的道德準則和行為規范。中國政府倡導的“共贏共享”的全球經濟治理理念強調自身發展和國際社會共同發展的兼顧與平衡,是對中國傳統文化中責任導向“義利合一”價值觀的繼承與弘揚,并為之注入了時代的內涵。

第四,“構建人類命運共同體”理念中“兼收并蓄、包容互鑒”的多元共生文明觀體現了“和合”文化中“和而不同”的文化內涵與“重融合、輕分歧”的價值取向。“和”即“和諧”,強調的是群體本位價值體系下多樣性的融合統一。中華文明歷來注重在各種文明的相互影響中融合演進,逐步形成富有東方智慧的兼收并蓄、和諧交往的文明觀,并在中國政府倡導的各國間文化交往方式中得到充分體現。

第五,“構建人類命運共同體”理念中“人與自然和諧發展”的生態文明觀源自中國傳統文化中“天人合一”的生態哲學思想。“和”文化所倡導的“萬物并育而不相害,道并行而不相悖”理念,是古今中國處理人與自然協調相生關系的共同原則。“人類命運共同體”所倡導的“實現人與自然和諧相處,構建環境友好型社會”的理念和構想,正是當下中國將傳統文化中“天人合一”整體性思維、關系本位價值觀同中國參與全球環境治理實踐相結合的產物。

中國“和合”文化及其影響下的群體本位價值觀歷來提倡在一定原則和規范的指導下的“和為貴”、“和而不同”。①徐大同:“從政治學角度研究中國古代政治思想史:中國古代政治思想史的線索與特色”,《政治思想史》,2010年第1期,第14頁。其所追求的目標,是個人、社會、國家在互動中所期望達致的一種中正和諧(致中和)的狀態或境界。中國“和”文化中人與人之間和睦相處、國與國之間和諧共生,互不相害的價值理念和處事原則,為打造新型國際秩序觀提供了源源不斷的精神財富,是人類命運共同體理念的文化基礎和思想源泉。

四、結 語

本文從國際關系的文化理論視角對文化特質與國際秩序觀間的互動關系進行了初步的學理分析并得出以下結論:一是一國國際秩序觀的形成受到理性主義物質因素、特定時期的時代特征、國內文化觀念等多維度因素的影響,其中文化特質是影響一國國際秩序觀建構的核心要素之一;二是文化特質作為國家內生性屬性的重要構成要素,通過影響一國國內系統和決策者對國家利益的主觀認知和判定,進而塑造著該國的國際秩序觀;三是各主要國家或國家集團的國際秩序觀均不同程度地體現出本國文化的鮮明特征。這說明當今大國在塑造國際秩序觀和制定對外政策時,文化特質對外交層面國家利益的影響正日益凸顯和加深,維護國內主流觀念價值體系及在國際社會推進這些價值觀愈益成為大國界定國家利益,進而塑造國際秩序觀的重要考量因素。

通過分別考察美國、日本、歐盟、中國四組案例中文化特質與國際秩序觀間的關系,本文發現這四個國家或集團對現行國際秩序的認知與理想國際秩序的價值取向均不同程度地體現出本國文化的鮮明特征。尤以中國“和合”文化對“構建人類命運共同體”國際秩序觀的影響為例,“和合”思想作為中國文化特質中的核心內涵,潛移默化地影響著中國政府認識世界、改造世界的價值取向和利益界定,并最終使“構建人類命運共同體”國際秩序觀表現出鮮明的“和諧共生”的文化特征。“構建人類命運共同體”作為新時期中國政府闡釋其國際秩序理念的一種系統性外交話語,為國際社會各國提供了一種更加包容、平等、承認文化多樣性的國家間“和諧共生”的交往模式和哲學理念,亦為推進國際秩序向更加平等、包容、公正方向改革提供了中國方案與中國智慧。同時,“命運共同體”秩序理念內涵亦與當今世界“和平發展、合作共贏”的時代潮流相契合,體現了中國國際秩序觀塑造過程中內生性“和合”文化特質與外生性體系文化和時代特征的有機統一。在未來“人類命運共同體”秩序理念對外傳播和實踐中,我們亦需要重視“以本土文化為基礎構建的國際秩序觀能否真正獲得國際社會接受和認同?”這一現實問題。在現階段西方國家仍然掌握國際話語主導權的情況下,“命運共同體”秩序理念和構想能否具有強大的生命力,不僅取決于中國對國際秩序的理念創新與實踐推動,更取決于“本國秩序理念與國際社會對國際秩序集體期望”的融合和契合程度。