大玄玄社會

胡思怡

大玄玄社會:常陵

2019.3.22—2019.5.12東畫廊

城市的地下是另一個世界,我們的影子生活在那里,他們被要求模仿并試圖成為我們。地上是歡聲笑語的游樂場,地下卻是狹小擁擠的監獄。這是電影《我們》(Us)的劇情,卻與常陵最近在東畫廊的個展“大玄玄社會”不謀而合。

初識常陵,是他的“五花肉系列”。肥油流竄的腸肉堆積成山水物象,渺小的人類自以為神,卻不自覺地成為七情六欲的奴隸。“大玄玄社會”是常陵在“五花肉系列”急剎車后的一次回轉。同樣將目光放在人類與社會的主題,常陵跳脫了“五花肉”略顯嚴肅的敘事,用一種反諷的方式,帶觀眾進入另一個“我們”的海市蜃樓。

觀眾走進東畫廊,首先驚訝于常陵越來越肆意的色彩和筆觸。前一個系列那些滴滴答答的血色蕩然無存,取而代之的是更加響亮的顏料碰撞。《2014.12.6》是色彩的戰爭,依稀可辨的身體正在被蠶食吞沒,那些在現實里少有的顏色像被磁鐵吸到了一起,再筆直地沖向觀眾的眼球。這不僅是繪畫風格的轉向,更是常陵創作理念的體現。

在作畫時,常陵總是刻意將表層意識降到最低,摒棄了邏輯和語言的束縛,甚至試圖跳脫美術史的框架,讓純粹的情感去引導手。這種創作中的返祖,被常陵稱為“恰恰”,所謂“恰恰用心時,恰恰無心用,無心恰恰用,常用恰恰無”。常陵像北宋文人般“先得成竹于胸”,再在下筆那一瞬間將所有情緒傾注。

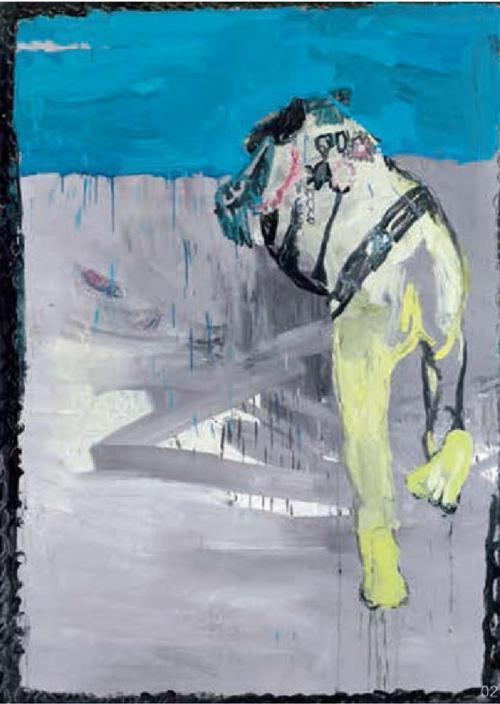

正因為如此,常陵作品中詭異的平靜,像爆發前夕的火山,就等著下一刻噴薄而出。巨大的沖撞暗含在《一盞吊燈》和《2016.11》里。前者鬼魅的黑暗與吊燈的光明相互膠著纏斗;后者則更加直白,小狗咬著牽引繩,像拉著自己向前,又像掙扎著后退,動態的張力好像要將畫布撕裂。那些曖昧的灰色地帶和進退兩難的境地竟能表現得如此具體,是“大玄玄社會”給觀眾的驚喜。

雖在歐洲學習和生活了多年,常陵仍然沒有磨掉骨子里的東方情節。老子的“玄之又玄,眾妙之門”被常陵信手拈來,一下子就使整個空間籠罩上超言絕像的神秘色彩。“大玄玄”是常陵創造的一個鏡像世界,在那個潮濕多雨的地下,現實世界蹩腳的模仿者難免顯得尷尬和疏離。

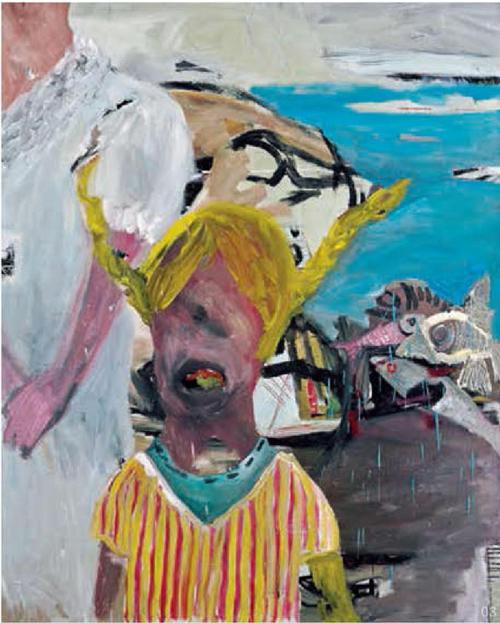

畫中,常陵雖盡可能地將人的個體性弱化,但舞臺式的場景效果卻將觀眾按在席上,用觀看隔絕了代入感,讓他們明明白白地知道,畫面不過是幻境。而小女孩是常陵畫中的常客,她們的色彩總要更加明亮,像是這幻境中唯一清醒的存在。

《小漁村女孩》中,女孩的臉被刻意抹去,但這仍無法隱藏她的迷茫和焦慮,仿佛下一幕,她就會突然轉身逃離這個荒謬世界。而在《2015.3.5》里,女孩被常陵放在了神的位置,她與地下單薄的人間互相對望。奇怪的是,人的仰視并不是對神的崇拜,相反,更像是對女性帶著挑逗意味的想象,或許也是一種褻瀆。

電影《我們》里最大的反轉,在于地下茍延殘喘的小女孩走到了地上,代替她的宿主,成為看似美好光明的、中產家庭的一員。阻隔兩個群體的地表,就像資本筑造的階級壁壘,在被跨越之后,觀眾驚訝地發現,地上地下的人們,本質上沒有任何區別。

仔細想來,“大玄玄”也并非純粹的海市蜃樓,那些現實世界里,不同群體間因缺乏共情而對彼此的失真想象,親密表象下暗自樹起的心理防線,都被常陵毫不留情地揭露。他將真實和幻象混合,再用戲謔且不加修飾的口吻講述,直戳觀眾的痛點。

可是,作為藝術家的常陵,似乎很排斥自己對畫面進行如此的解讀。他曾說“與其談畫面是什么,不如談落筆的狀態是什么”。從他越來越簡略的作品標題也能看出,拋棄了形式上的先導,常陵擁有了更多自由。他循著“恰怡”,赤腳回歸到僅僅作為“創作者”的角色。至于解讀和評價,全都交給觀眾。那畫廊呢?經營者所在的辦公室和消費者所在的展覽入口,分別懸掛著《西瓜們》和《吃西瓜的人們》,東畫廊通過藝術商品化的暗喻,也“恰恰”地給出了答案。