新生嬰兒父母養育壓力對婚姻質量的影響:配偶支持的中介作用 *

侯 娟 潘學飛 馬美靜 蘭 菁 琚曉燕 方曉義

(1 安徽大學哲學系,合肥 230039) (2 北京師范大學發展心理研究院,北京 100875)(3 中國青年政治學院社會工作學院,北京 100089)

1 問題提出

隨著社會經濟和文化的快速發展,人們的精神文化呈現出多元化發展,從之前的關注生存需求到如今對自身幸福感越來越多的關注(張錦濤,方曉義, 戴麗瓊, 2009)。與此對應的,隨著人們對婚姻期待值的不斷增加,對婚姻質量不滿意的人群也在逐日遞增(Amato, Booth, Johnson, & Rogers,2007)。據民政部發布的《2016年社會服務發展統計公報》顯示,我國結婚3年內申請離婚的新婚夫妻超過40%。在新婚階段,夫妻們面臨著各種任務,如相互協商以明確婚姻關系中的新角色,以及角色應承擔的責任;重新建立與原生家庭、同伴群體之間的關系;學習維持和經營婚姻關系,共同應對婚姻中出現的問題(張耀方, 2011)。這些任務能否順利完成直接影響著整個婚姻生活是否美滿。如果這些任務不能很好的完成,就可能導致婚姻質量下降,甚至婚姻關系瓦解(Leonard& Roberts, 1998)。

對于一個家庭來說,新家庭成員的增加,是夫妻面臨的第一個重大任務。隨之而來的則是育兒所帶來的壓力感——養育壓力,它包括父母在履行父母角色及親子互動過程中,因多種因素的影響而感受到的壓力,包括不安、恐懼、憂慮、焦急和自我喪失感、疲勞感等消極情緒體驗和不適應、不平衡、紊亂的消極生活狀態(McCubbin& Patterson, 1983; 王英, 高健, 2009)。養育子女是夫妻壓力的直接來源(?stberg & Hagekull,2000),也是導致新婚夫妻對婚姻質量不滿的一大主要因素(Bradbury, Fincham, & Beach, 2000)。大量研究發現,夫妻的婚姻質量會隨著孩子的出生而下降(Belsky & Kelly, 1994; Cowan & Cowan,2000; Glenn & Mclanahan, 1982; Michaels & Goldberg,1988)。在這一過程中,主要是由積極互動減少、責任感及沖突增加所帶來的壓力感作用的結果。Cowan和Cowan(1995)認為,向父母這一身份的轉化確實會造成一段時間的壓力,而且很多時候這種壓力是對新生兒父母這一身份的適應不良所造成的。對于年輕夫妻而言,孩子的出現使得他們在新婚適應的同時還要適應為人父母的角色,這一家庭生命周期各階段之間的過渡轉化造成了夫妻壓力的高發,因而導致婚姻質量的下降(侯娟, 2012)。

總的來說,夫妻的養育壓力過大,會使得夫妻雙方的婚姻質量下降(Carlson & VanOrman,2017)。然而,在養育壓力對婚姻質量的負向影響中是否存在性別差異,目前研究并沒有就此達成一致。一些研究認為這一負向影響不存在性別差異(Randall & Bodenmann, 2009),在引入了主-客體互倚模型(actor-partner interdependence model)后,夫妻感知到的婚姻質量仍然能夠被各自的養育壓力負向影響,并且這一效應在夫妻間沒有顯著不同(Lavee, Sharlin, & Katz, 1996)。而婚姻質量的“U”曲線趨勢發現,孩子出生對妻子的影響更大(Anderson, Russell, & Schumm, 1983; Bradbury et al., 2000; Glenn, 1990; 程菲, 郭菲, 陳祉妍, 章婕,2014)。婚姻研究中,性別差異有雙層含義:一是丈夫和妻子對同一事物有不同的感知,如丈夫對婚姻滿意度的感知往往優于妻子。另一層是指同一特征對丈夫和妻子的影響并不完全相同,如以往研究發現收入對丈夫和妻子的不同影響(Clark-Nicolas & Gray-Little, 1991)。但現有的婚姻理論,都假設其模型對于丈夫和妻子是同樣適用的。顯然,丈夫和妻子從經歷的婚姻事件,到個人特質以及選擇的應對方式,到最后對婚姻質量的感知上,都是存在差異的。所以模型的性別差異還有待進一步的檢驗。因此,養育壓力對新生兒父母婚姻質量的影響是否存在性別差異,也是本研究考察的問題之一。

長久性的壓力會通過互動過程來對婚姻質量的相關指標產生影響(Cohan & Bradbury, 1997)。易感性-壓力-適應模型(Vulnerability-Stress-Adaptation Model)認為,壓力事件通過夫妻互動過程對婚姻質量產生影響,而夫妻間相互提供的支持是夫妻互動過程的一個重要內容(Karney &Bradbury, 1995),這一互動過程與婚姻質量緊密相關(Hanzal, 2008)。壓力能夠通過夫妻間的互動間接影響婚姻質量,而夫妻間的支持不僅是夫妻互動的具體表現(Matthews, Conger, & Wickrama,1996),也是夫妻互動中非常重要的一部分(Conger, Rueter, & Elder Jr, 1999)。在婚姻中,配偶間的相互支持是指可以通過提供有用的、情緒上的支持以及社會性依附從而使對方受益(Elwert& Christakis, 2006; Waite, 1995)。Hanzal(2008)認為夫妻感知到的壓力對婚姻質量具有負向的影響,同時夫妻相互間的問題解決方式能夠在其中發揮中介作用,而夫妻間缺少足夠的相互支持正是不良的問題解決方式的表現之一。同樣的,Bodenmann的壓力-離異模型(Stress-Divorce Model)也認為,日常壓力通過夫妻相處時間、情感表露以及交流質量等過程對婚姻質量產生影響(Ledermann, Bodenmann, Rudaz, & Bradbury, 2010;Bodenmann, 2000, 2005),而這些過程正是配偶支持程度的具體體現(Conger et al., 1999; Dehle,Larsen, & Landers, 2001)。因此,本研究考察的第二個問題是,配偶支持在養育壓力對婚姻質量的影響中是否扮演著中介作用。

養育壓力對夫妻感知到的配偶支持存在負向預測作用(Simons, Lorenz, Wu, & Conger, 1993)。隨著生活壓力的增加,夫妻雙方的合適的角色扮演行為會不斷減少,而夫妻之間的矛盾則會相應增加,從而導致夫妻之間提供給對方更少的支持(Lavee, McCubbin, & Olson, 1987),因而雙方感知到的配偶支持也會相應減少。作為生活壓力的一種,養育壓力對夫妻之間的支持也有類似的作用(?stberg, & Hagekull, 2000)。而夫妻間的配偶支持是高質量婚姻的積極因素(Bodenmann, Pihet,& Kayser, 2006; Kwan, Kwok, & Ling, 2015; 王大華,張明妍, 2011),良好的配偶支持是高質量婚姻的有效預測指標(Baldwin, Ellis, & Baldwin, 1999)。可以認為,配偶支持是婚姻關系里至關重要的、與個人幸福感息息相關的變量(Buber & Engelhardt,2008),它對夫妻感知到的婚姻質量有著重要的影響。

綜上所述,盡管目前研究幾乎一致認為養育壓力對婚姻質量具有負向地影響,并且通過夫妻的互動過程可以間接對婚姻質量產生影響(Karney& Bradbury, 1995; 張耀方, 2011),但是:第一,夫妻的互動過程并不完全等同于配偶支持,配偶支持只是夫妻互動過程的一部分(Conger et al., 1999;Dehle et al., 2001; Matthews et al., 1996);第二,養育壓力雖然是夫妻生活壓力的一種,但是與經濟壓力等壓力仍有所區別。養育壓力是一個系統性的壓力,涉及丈夫-妻子-孩子等多個環節,更需要丈夫和妻子的相互協調、配合和支持,與配偶支持聯系更為緊密(Abidin, 1990; Reitman, Currier, &Stickle, 2002);第三,以往研究大多只選取了父母一方——母親的養育壓力來進行研究(洪琴等,2014; 李 彩 娜 , 鄒 泓 , 段 冬 梅 , 2005; 王 英 , 高 健 ,2009),忽視了夫妻數據的內在關聯,也不能探索夫妻個體特征的獨特作用,如夫妻中哪一方的特征對婚姻質量的影響更大?為了解決此類問題,本研究擬采用主-客體互倚模型(Actor-Partner Interdependence Model)來分析夫妻數據(Cook &Snyder, 2005),考察養育壓力對婚姻質量的影響是否具有性別差異和主客體效應,以及配偶支持是否在養育壓力對婚姻質量的影響中起著中介作用。基于此,本研究選取新生兒父母為被試,通過問卷測量的方法,采用主-客體互倚模型,考察夫妻間的配偶支持是否在養育壓力對婚姻質量的影響中起到中介作用。研究假設如下:(1)夫、妻的養育壓力、婚姻質量、自身所感知到的配偶支持都呈顯著正相關;(2)夫妻雙方的養育壓力能夠顯著地負向預測自身感知到的婚姻質量,同時也能顯著地負向預測對方感知到的婚姻質量;(3)在養育壓力對婚姻質量的影響中,配偶支持起到中介作用,即養育壓力還通過配偶支持對婚姻質量產生顯著影響。

2 研究方法

2.1 被試

本研究的數據來自于一個為期三年(2011-2013)的追蹤研究的第三年數據,招募方式包括網絡宣傳、社區合作和熟人介紹三種方式。由于歷時三年,被試包含有孩子、正處孕期、未孕未育三種狀態。此外在第三年有部分被試流失。最終共回收有效問卷404份(202對夫妻),剔除正處孕期、目前尚未養育孩子的夫妻,共計93對新生嬰兒父母。再剔除夫妻年收入存在極端值的3對夫妻,總計有效問卷為90對。

被試整體年齡的均值為31.78(SD=2.67)歲,其中丈夫的平均年齡32.47(SD=2.75)歲,平均年收入為140746.14(SD=98208.30)元,妻子的平均年齡為31.09(SD=2.457)歲,平均年收入為88979.26(SD=73235.73)元。孩子的平均年齡為11.81(SD=7.91)個月。所有被試均在北京居住,已婚已育。且身體健康,精神狀況正常。此外,夫妻分別獨立完成調查問卷。

2.2 研究工具

2.2.1 人口學變量問卷

自編人口學變量問卷,共14道題目。問題包括年齡、性別、職業、年收入、孩子的年齡等基本信息,還讓所有被試報告了自己與自己父母、與配偶父母之間的關系。

2.2.2 養育壓力量表

本研究采用的是Berry和Jones(1995)編制的養育壓力量表(the parenting stress scale, PSS),由Cheung(2000)修訂為中文版。該量表共計18個問題,采用6點計分法,1代表“極不同意”,6代表“非常贊同”,其中有8個題目采用反向計分(1、2、5、6、7、8、17、18)。得分越高表明養育壓力越大。本研究中,該量表總體的內部一致性系數為0.81,其中丈夫數據為0.80,妻子數據為0.83。

2.2.3 婚姻質量量表

本研究采用的是Norton(1983)編制的婚姻質量問卷(quality of marriage index, QMI),由侯娟、方曉義(2015)修訂為中文版。該問卷共有6道題目,前5題采用7點計分方式,根據每個問題的陳述,1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”;第6題是10點計分,1代表 “非常不滿意”,10代表“非常滿意”。總分越高代表婚姻滿意度越高。本研究中,該量表總體的內部一致性系數為0.97,其中丈夫數據為0.96,妻子數據為0.97。

2.2.4 親密關系支持量表

本研究采用的是Dehle等(2001)人編制的親密關系支持問卷(Support in Intimate Relationships Rating Scale, SIRRS),由Barry等(Barry, Bunde,Brock, & Lawrence, 2009)修訂。問卷共有25道題目,5點計分,0代表“從不”,4代表“經常”。量表包含4個維度,分別為“信息支持”(information support),“肢體安慰”(physical comfort), “自尊/情感支持”(esteem/emotional support), “工具性支持”(tangible support)。本研究對該量表進行了修訂,采用4點計分,1代表“從不”,4代表“經常”。得分越高表明親密關系中支持越多。本研究中,該量表總體的內部一致性系數為0.94,其中丈夫數據為0.93,妻子數據為0.95。由于本量表為修訂版本,因此對量表進行了驗證性因素分析。結果表明本研究數據整體擬合指數較好(Bentler, 1992):(χ2/df=1.903,IFI=0.919,CFI=0.918,NNFI=0.908,RMSEA=0.071),IFI、 CFI和 NNFI 均大于 0.90,RMSEA小于0.08。

2.3 數據處理

研究采用 SPSS 22.0進行數據輸入與管理,采用 Amos 23 進行結構方程模型分析。

(1)由于本實驗的被試為夫妻,因此對所采用的三個量表分別從丈夫和妻子雙方進行信度分析,以檢驗量表的可靠性。同時,采用Pearson相關分析,來檢驗婚姻質量、養育壓力與配偶支持三因素之間的相關關系。

(2)利用AMOS分析主-客體互倚模型,考查夫、妻的養育壓力、配偶支持及婚姻質量之間的關系。利用AMOS中的Bootstrap方法,來檢驗配偶支持在養育壓力對婚姻質量的影響中的中介作用。

3 研究結果

3.1 共同方法偏差檢驗

對本研究中婚姻質量、養育壓力和感知到的配偶支持等變量進行探索性因素分析的單因素Harman檢驗(周浩, 龍立榮, 2004),結果發現:單因子解釋方差最大為29.63%,遠小于Hair等人(1998)提出的50%的臨界標準,這說明在本研究中不存在共同方法偏差。

3.2 丈夫和妻子在婚姻質量、養育壓力以及配偶支持感知上的相關分析

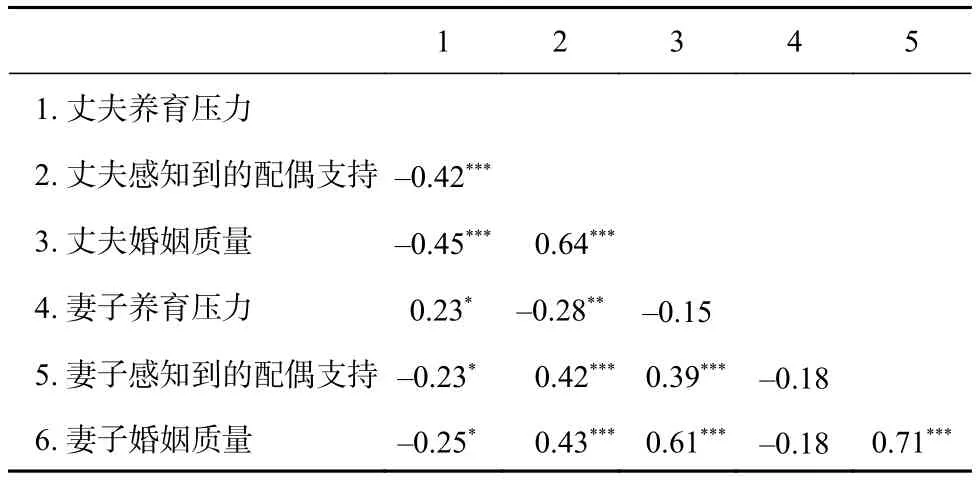

對丈夫和妻子在三個量表上的得分進行Pearson相關分析,從表1可知:(1)丈夫在養育壓力(p<0.05)、親密關系支持(p<0.001)、婚姻質量(p<0.001)量表上的得分與妻子的得分呈顯著正相關。(2)丈夫的養育壓力與其婚姻質量、其感知到的配偶支持之間均存在顯著的負相關(p<0.001),妻子的養育壓力與其婚姻質量(p=0.085)、其感知到的配偶支持(p=0.086)之間也存在負相關,且均為邊緣顯著;同時丈夫和妻子感知到的配偶支持與其婚姻質量得分之間呈顯著正相關(p<0.001)。(3)丈夫的養育壓力與妻子的婚姻質量之間存在顯著的負相關(p<0.05),妻子和丈夫的養育壓力與對方感知到的配偶支持之間呈顯著負相關(p<0.05),而妻子和丈夫感知到的配偶支持得分與對方感知到的婚姻質量呈顯著正相關(p<0.001)。

3.3 養育壓力對婚姻質量的影響路徑分析

將夫、妻雙方的數據結合起來,根據Pearson相關分析結果,并借助主-客體互倚模型,采用結構方程模型來考查丈夫、妻子的養育壓力與所感知到的婚姻質量之間具體的相互影響作用,同時將丈夫和妻子的平均年收入作為額外變量在模型中加以控制,數據擬合結果如圖1所示。 從圖1及丈夫模型和妻子模型的擬合指數來看,χ2/df=1.26,IFI=0.98,NFI=0.93,CFI=0.98,RMSEA=0.05。χ2/df小于 2,IFI、NFI和 CFI均大于 0.90,RMSEA小于0.08,模型整體擬合較好(Bentler,1992)。

表 1 養育壓力、自身感知到的配偶支持和婚姻質量的相關系數表

從圖1可以看出,在引入了主-客體互倚模型同時控制了丈夫和妻子的平均年收入這一額外變量后,丈夫的養育壓力與妻子的養育壓力仍存在顯著相關(p<0.05);而且丈夫報告的養育壓力既可以顯著地負向預測自己的婚姻質量(p<0.001),還可以顯著地負向預測妻子的婚姻質量(p<0.05),但妻子報告的養育壓力對兩者的預測作用都不顯著。

3.4 配偶支持在養育壓力對婚姻質量的影響中的中介作用分析

根據Pearson相關分析和上述主-客體互倚模型的結果,采用Amos中的偏差校正的非參數百分位Bootstrap法來進一步考查配偶支持在養育壓力對婚姻質量的影響中的中介作用。本研究中通過隨機抽樣共抽取了5000個Bootstrap樣本(溫忠麟, 葉寶娟, 2014)。從圖2及模型擬合指數來看,χ2/df=1.35,IFI=0.95,NNFI=0.93,CFI=0.95,RMSEA=0.06。χ2/df小于 2,IFI、NNFI和 CFI均大于0.90,RMSEA小于0.08,模型整體擬合較好(Bentler, 1992)。

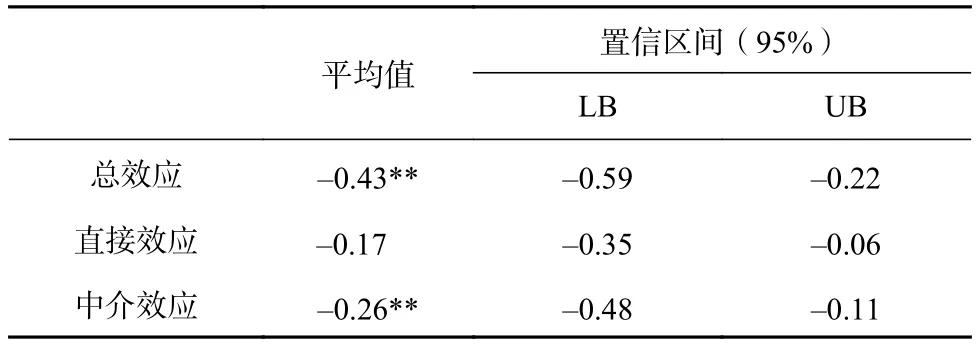

結果顯示丈夫數據養育壓力對婚姻質量的總效應顯著,丈夫數據的總效應、直接效應和中介效應具體見表2。中介效應占總效應比值(ab/c)為61.31%,為完全中介作用,其中丈夫感知到的配偶支持的中介效應值為-0.24,占總效應比值為55.80%,而妻子感知到的配偶支持的中介效應占總效應比值較小(占總效應比值為4.90%),并不顯著。由于妻子數據養育壓力對婚姻質量的總效應未達到顯著水平,因而無須對妻子數據進行進一步的中介分析。在主-客體互倚模型中加入了配偶支持這一中介變量后,丈夫的養育壓力對妻子的婚姻質量的總效應為-0.21,p>0.05,未達到顯著水平。此外,圖2還表明妻子感知到的配偶支持能夠顯著預測其感知的婚姻質量(p<0.001)。

表 2 丈夫數據 Bootstrap 分析后標準化的總效應、直接效應和中介效應

4 討論

4.1 養育壓力、配偶支持與婚姻質量的關系

首先,丈夫與妻子的養育壓力、婚姻質量、自身所感知到的配偶支持都呈顯著正相關,這說明妻子和丈夫對婚姻的感知趨勢是一致的。婚姻是雙方關系的體現,配偶一方會影響另一方的想法、情緒和行為(Kenny, Kashy, & Cook, 2006)。在婚姻關系中,相互影響是婚姻關系的一個主要成分,伴侶一方是可以潛在地影響對方的方方面面(Hanzal, 2008)。

其次,本研究顯示丈夫和妻子的養育壓力與自己的婚姻質量、其感知到的配偶支持之間均存在負相關,同時丈夫和妻子感知到的配偶支持與其婚姻質量得分之間呈顯著正相關。這與以往的研究結果相一致(Baldwin et al., 1999; Bradbury et al., 2000; Kwan et al., 2015; Simons et al., 1993; 王巖,王大華, 付琳, 姜薇, 翟曉艷, 2014)。隨著養育壓力的增大,夫妻之間的婚姻質量也會在一定程度上降低,而伴隨這一過程的還有夫妻之間相互支持程度的降低。在這一過程中,夫妻之間的相互支持也與其婚姻質量有著相同的變化趨勢。

此外,丈夫的養育壓力與妻子的婚姻質量之間存在顯著的負相關,但是妻子的養育壓力與丈夫的婚姻質量之間卻沒有顯著相關。在我國的傳統文化中,女性一直處于配角地位,更加渴望丈夫的支持與尊重,對婚姻的期待值更高(徐安琪,葉文振, 2002),與此同時女性也會傾向于把家庭的責任(如養育壓力)與自己關聯起來,更多地承擔了養育子女的責任,因而妻子對丈夫的養育壓力更為敏感,并且會給予更多的關注,會將責任追加于己,這則促使丈夫的養育壓力與妻子的婚姻質量之間產生了緊密聯系。相反,我國傳統文化中丈夫會對自己的社會角色投入更多的精力,更多地沉醉于自己的社交角色中(辛自強, 池麗萍, 2001),而對自己的家庭角色關注度不夠,對妻子的關注度也相對較少,沒有承擔足夠多的、甚至沒有承擔到應盡的父親與丈夫的責任(Kwan et al., 2015; 耿嵐, 2009),因此妻子的養育壓力與丈夫的婚姻質量之間并沒有發現有顯著地聯系。

4.2 養育壓力對婚姻質量的影響

本研究發現,養育壓力對婚姻質量的影響具有性別差異,即丈夫的養育壓力對自身的婚姻質量有顯著地負向預測作用,但妻子的養育壓力不能顯著地負向預測其婚姻質量。這與以往研究結果不同,以往研究一致認為養育壓力的增大對婚姻質量具有消極的影響,并且這一影響沒有性別差異(Randall & Bodenmann, 2009)。可能的原因有以下幾點:一是當女性承載著較高的養育壓力時,會更傾向于向丈夫等人主動表露自己的情緒和狀況(蔣索, 鄒泓, 胡茜, 2008),這會使其額外得到一些社會支持,減緩其感知到的配偶支持的降低(本研究中數據顯示,相較于丈夫養育壓力-丈夫感知到的配偶支持-丈夫婚姻質量這一路徑,妻子養育壓力-妻子感知到的配偶支持-妻子婚姻質量這一路徑并不顯著,說明伴隨著妻子養育壓力的增大,其感知到的配偶支持的下降得到了一定程度的緩解),因而其養育壓力對婚姻質量的影響也能夠得到緩解;二是在中國文化中,丈夫和妻子的角色分工不同,我國的丈夫角色更多指向家庭外,對自己的社交角色更為重視(耿嵐,2009; 辛自強, 麗萍, 2001),而妻子角色更多指向家庭內,妻子會把養育孩子當成是自己應該做的事情(徐安琪, 葉文振, 2002),而丈夫可能會覺得這跟自己的關系不大,因此女性對承擔較大養育壓力的接受和認同相對較高,因而養育壓力的增高不易引起女性對婚姻的不滿;三是由于妻子很多時間都用在了孩子身上,可能盡管有壓力,但慢慢會適應(Fleming, Ruble, Flett, & van Wagner,1990),而丈夫由于跟孩子在一起的時間比較少,可能會在壓力面前無所適從,所以養育壓力對婚姻質量的影響顯著;四是當家庭中有了孩子之后,妻子會把更多時間用在孩子身上,妻子對孩子的評價也會隨著時間的增加變得越來越積極,產生良好的情緒體驗,與此同時妻子對丈夫的主觀情緒也會逐漸提高(Fleming et al., 1990),因此也會造成養育壓力對婚姻質量的影響并不顯著。

此外,我們還發現丈夫的養育壓力對妻子的婚姻質量有一定的負向預測作用。這與研究假設并不完全一致。根據“情感覆蓋(Sentiment Override)”假說,夫妻雙方對伴侶的行為、情感的認知會受到某段時間內對配偶的情感滿意度與情感認知的影響(Weiss, 1980),當丈夫面臨較大的養育壓力時,容易對現在的婚姻生活產生不滿,并可能將負面情緒外化,同時表達出更少的積極情緒(Obradovi? & ?udina-Obradovi?, 2013;Schramm & Adler-Baeder, 2011),導致妻子對丈夫的情感滿意度較低和情感認知較差,并進而影響到妻子對婚姻的體驗。相反,研究中的妻子養育壓力不能顯著影響丈夫婚姻質量,這是因為當妻子面臨較大的養育壓力時,妻子會較少地表達自己的消極情緒或行為,相反妻子更可能主動去尋求丈夫等社會支持的幫助(Bellman, Forster, Still, &Cooper, 2003; 張姝玥, 2011),因而很難通過外顯的消極情緒或行為影響到丈夫對婚姻的體驗。此外,相對于女性而言,男性對配偶的情感表達不夠敏感,因而即使女性表達了一定的外顯消極情緒或行為,男性可能也關注不多;而相反女性可能又過于敏感,對丈夫表達的消極情緒和行為存在敏銳的感知。這些原因共同導致了本研究差異性研究結果的出現。

4.3 配偶支持在養育壓力對婚姻質量的影響中的中介作用

本研究發現,丈夫的養育壓力不僅能夠直接對自身的婚姻質量有負向地預測作用,還能通過自身感知到的配偶支持來間接影響其婚姻質量,即丈夫感知到的配偶支持在其養育壓力對婚姻質量的影響中發揮了完全的中介作用。而在妻子數據中,由于其養育壓力對婚姻質量的總效應并不顯著,因而沒有進一步探討其中介效應(Baron &Kenny, 1986; 溫忠麟, 侯杰泰, 張雷, 2005)。本研究發現的配偶支持所發揮的中介效應,是在前人研究基礎上對養育壓力與婚姻質量間中介機制的進一步探索。養育壓力是生活事件的一種,當丈夫的養育壓力較高時,則其主觀感知到的配偶支持也會由于認知的作用而相應減少(王巖等,2014);同時妻子的養育壓力水平與丈夫的養育壓力水平之間存在著相互的影響和協同的變化,在養育壓力的重荷下,妻子也會相應減少自己所提供的配偶支持,如表現出更少的積極交流和更多的消極互動(Doss, Rhoades, Stanley, & Markman,2009; Karney & Bradbury, 1995)。進一步地,這兩種路徑所導致的丈夫感知到的配偶支持的不足激發了丈夫對自己婚姻質量的不滿。

多數夫妻在生活中都扮演著多重角色(父/母親、工作者等),伴隨著這些角色而來的是多重的壓力(Bolger, Delongis, Kessler, & Wethington,1989),而無論是父母角色所直接帶來的養育壓力,還是工作者角色所由經濟壓力間接帶來的養育壓力(?stberg & Hagekull, 2000),最終都導致夫妻在生活中所面臨的養育壓力尤為顯著。一般而言,養育壓力給家庭帶來的影響是可以預見的,但是如果不能很好地控制,其同樣可能造成非常危險的后果(Patterson, 2002)。易感性-壓力-適應模型指出, 對壓力的適應不僅能夠影響壓力事件發生的概率(Karney & Bradbury, 1995),更是會直接影響婚姻質量(Hanzal, 2008)。因此,高養育壓力下的夫妻,不僅會相應地減少彼此間提供的支持,可能還會導致養育壓力事件高發,壓力的負面效應會隨著時間變得越來越嚴重(Karney& Bradbury, 1995)。再加之不同類型的壓力是可以相互影響、相互轉化的(Bolger et al., 1989; Schulz,Cowan, Pape Cowan, & Brennan, 2004),因而壓力很有可能蔓延以及外溢,對婚姻造成更大的負面影響。

4.4 局限與展望

(1)本研究的數據來自于一個為期三年(2011-2013)的追蹤研究的第三年,本研究的被試中,丈夫的年平均工資為140746.14元,妻子的年平均工資為88979.26元。而依據北京市統計局和北京市人力資源和社會保障局的數據統計,2013年北京市職工的年平均工資為69521元,本研究被試的收入水平遠高于平均水平。養育壓力的影響因素是非常復雜的,除了由母親自身與孩子自身因素的影響外,諸如住宿環境、經濟收入等因素也會對父母雙方的心理產生影響,自然也會影響其養育壓力的高低(洪琴等, 2014)。因此本研究結論僅適用于樣本收入相當的群體。后期的研究可以擴大被試樣本的經濟范圍,選取不同育兒階段的父母,以此來探究他們的養育壓力與婚姻的關系。

(2)本研究分析的數據均來自于新生兒父母。但事實上,通過對懷孕夫妻的縱向研究,發現從懷孕到孩子出生,20%-59%的夫妻婚姻滿意度的標準差下降(Cowan & Cowan, 1995),甚至是70%的夫婦關系滿意度急轉直下(Gottman,Driver, & Tabares, 2002)。這就說明了懷孕的夫妻的養育壓力也是不可忽視的,在未來的研究中可以進一步檢驗懷孕的夫妻與已婚已育的夫妻間的養育壓力的差異性以及夫妻間的養育壓力、婚姻質量、配偶支持的關系。

5 結論

本研究得出如下結論:(1)丈夫與妻子的養育壓力、婚姻質量、自身所感知到的配偶支持都呈顯著正相關;(2)只有丈夫的養育壓力不僅能夠顯著負向預測自身的婚姻質量,還能夠負向預測妻子的婚姻質量;(3)丈夫自身感知到的配偶支持水平在其養育壓力對自身婚姻質量的影響中,起完全中介作用。