優化環境風險認知策略的實證研究

——基于體制性信任的視角

何蕾 汪欣 華北科技學院

隨著中國社會轉型的深入推進,涉及食品安全、環境污染及公共安全等領域的風險議題頻現,貝克的“風險社會”成為描述當下的常用概念,風險傳播的研究意義凸顯。公眾往往是根據直覺對風險事件進行認知和判斷,這種依靠直覺的認識和判斷被稱為風險認知(risk perception)。風險認知是風險傳播的重要研究基礎,在美國,學術界和相關管理機構用了近20年的時間才完成了建構在風險認知基礎上的風險傳播管理過程研究,對包涵“信任”在內的諸多影響風險認知的要素進行了系統的闡釋。

國內從風險傳播角度去研究環境問題還有很大研究空間,已有研究多以單個環境事件為研究對象,相對于海外,國內較多側重傳播機制、風險管理等實務應用研究,涉及風險認知的研究較少,從發表文獻來看,中國研究者更側重功能性的闡釋,對體制性信任這一決定風險認知的最常見因素的實證考察并不多,相對忽視個體層面的實證研究。

一、研究設計及發現的問題

(一)研究設計

廊坊在地理位置上緊靠京津,處于京津冀地區的中心地帶,是推進京津冀協同發展的重要先行區域,既有高新技術產業群,亦有情況復雜的城鄉結合部,在全國中小城市中具有一定的代表性,在居民身份等方面層次完整,多樣性豐富,可以作為較理想的研究樣本。隨著京津冀一體化步伐的加快,廊坊市在迎來高速發展新契機的同時,環境壓力也日益增大,環境問題的風險指數增大。

本研究的重點是環境風險認知與體制性信任之間的關系以及影響體制性信任的因素,研究采用定量調查和定性分析相結合的方法,通過發放問卷進行調查,運用SPSS軟件對回收問卷進行數據分析,并綜合運用傳播學、社會學、社會心理學等學科的理論對調查結論進一步分析。本研究選擇廊坊市居民作為調研對象,線上發放問卷,問卷包括三個方面的內容:一是京津冀一體化進程中,廊坊民眾的環境風險認知狀況;二是個人風險感的差異及影響因素;三是公眾體制性信任狀況。

(二)數據呈現出的主要問題

本次調查共收到問卷188份,鑒于以常住人口為研究對象會使結論更為合理,因而去除其中12份屬于“流動人口”的部分,以常住人口部分為有效問卷。

1.民眾對環境感知趨向負面,環境風險敏感點突出

近年來,廊坊市一直在推進生態環境建設工作,在環境改善方面取得了一定的成果。然而,在本次調查中,民眾的環境風險感知狀況并不樂觀。僅有10.47%的受訪者認為環境“很好,很適宜生活”,32.56%的受訪者認為環境“還可以,問題不大”,但同時受訪者中有30.81%表示擔心,還有14.53%表示焦慮,認為環境問題“相當嚴重,想搬離“的受訪者為11.63%。總而言之,幾近六成的受訪者存在不同程度的負面認知,環境風險敏感度較高。

尤其值得注意的是,面對加速推進的京津冀一體化進程對廊坊市生態環境可能造成的影響,僅有40.43%的受訪者表示樂觀。

另外,受訪者的環境風險敏感點較為集中。就當前常見的環境風險問題的而言,空氣質量(80.23%)、飲用水及生活用水安全(70.35%)、垃圾污染(51.16%)這三個問題排在前三位,其他如白色污染、土壤污染、噪聲污染等問題也有很多受訪者關注,民眾的環境風險敏感點較為突出。

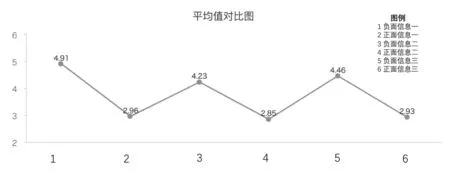

2.負面信息主導傾向明顯,個體差異對這一傾向無明顯影響

在調查中有一個現象引人注意:在涉及環境問題的正面信息和負面信息同時出現時,受訪者更愿意相信負面信息。問卷中,筆者提供給了受訪者6條關于廊坊市環境問題的信息,這些信息均是來自于權威新聞報道或學術報告的真實信息。其中三條為正面信息,三條為負面信息,以0~5分為信任度賦值,通過對樣本的描述分析,負面信息的信任度平均值均遠高于正面信息的信任度平均值(圖1)。

更值得注意的是,將受訪者的受教育程度與對以上各條信息的判斷情況逐一進行相關分析,分析結果明確揭示出受教育程度與判斷結果之間沒有相關關系,以同樣的分析方法將受訪者職業身份對以上各條信息的判斷情況逐一進行相關分析,結果也證明職業身份與判斷結果之間沒有相關關系。也就是說,受訪者的受教育程度、職業身份等個體差異因素對負面信息主導傾向這一現象沒有明顯影響。

3.體制性信任影響較大,公眾信任與傳播效果反差巨大

統計結果顯示,當面對爭議性環保話題時,“政府等相關管理部門”的解釋獲得了45.21%受訪者的信任,“國內相關領域科學家”的解釋獲得了42.55%的受訪者的信任,同時受訪者對“國內相關科研機構”、“國內相關技術企業及技術人員”也有著較高的信任度,以上四個方面是體制性信任的核心要素,因此可以說明體制性信任對受訪者影響較大。

圖1

與此形成巨大反差的是,54.26%的受訪者完全不了解政府相關部門為改善生態環境所采取的措施,40.43%的受訪者表示了解一些,也就是說,政府等相關部門在環境信息傳播方面的傳播效果極差。

二、基于體制性信任視角的改進建議

上述問題說明,伴隨著社會對高速發展,公眾對環境風險認知壓力增大,環境風險傳播面臨諸多問題,而增強公眾體制性信任可以作為解決問題的重要突破口。包涵先進技術、新理念的環境風險議題所呈現出的復雜性使公眾很難理解風險議題中的細節,風險認知促使公眾收集與風險議題相關的信息,公眾通過判斷信息的重要性、準確性、來源渠道的真實性等來理解信息,而公眾對信息的接收程度與對傳播者的信任程度密切相關。公眾的認知水平和理解環境風險議題所需的知識存在差距,體制性信任是填補這種差距的重要手段,可以從以下三個方面改進。

(一)完善體制性信任內部建設

政府相關管理部門、相關科研及技術機構、領域內專家是體制性信任的核心要素,面對環境風險議題時,各自所處角度不同,會有不同的解讀,能否完善各要素之間的溝通協作,對環境風險議題達成共識,會直接影響環境風險傳播效果。本次調查數據也充分證明了這一點,受訪者認為“更多政策的傳達和解讀”(49.47%)以及“專業研究機構或人員的研究成果或評估報告”(35.64%)等信息,比“更多政府環保工作成就報告(31.38%)”更能增加公眾對環境改善的信心。因此,在信任網絡建設中,相關科研及技術機構、領域內專家的地位必須得到重視,使體制性信任的各核心要素都能充分發揮影響力,將有效優化環境風險傳播效果。

(二)強化大眾媒體對體制性信任的影響

在環境風險傳播中,大眾媒體經常被公眾賦予以正面宣傳為主、回避問題的刻板印象,這會對公眾體制性信任產生負面影響。本次調查數據也充分證實了這一點,如前文所述,公眾對媒體報道中正面宣傳的信息明顯持不信任態度。事實上公眾對媒體在環境風險傳播中的作用抱有極大的期待,數據顯示,當公眾面對“生活和工作的所在地出現威脅環境的事件時,”“希望媒體進行報道”是公眾的第一選擇(50%),然后才是“向當地管理部門舉報(44.15%)”;并且媒體“對發現的問題的曝光”最能增加公眾對環境改善的信心(59.57%),效果遠高于“更多政策的傳達和解讀(49.47%)”、“專業研究機構或人員的研究成果或評估報告(35.64%)”以及“更多政府環保工作成就報告(31.38%)”等因素。由此可見,大眾媒體在環境風險傳播中更多地突出輿論監督職能將有效強化公眾體制性信任。

(三)優化傳播策略增強公眾體制性信任

首先,就傳播內容而言,應轉變以正面宣傳為主的舊有觀念,豐富傳播內容。環境風險議題經常具有復雜性,公眾在面對環境風險議題時,通常會表現出明顯的負面信息主導傾向,這種傾向如果應對不當,將會給體制性信任帶來毀滅性打擊。所以,出現環境風險議題時,體制性信任內部各要素必須充分溝通,并與大眾媒體良性互動達成共識,第一時間發聲,并且在傳播內容上實現風險議題的研究和評估、政策及措施的解讀、負面問題的客觀報道以及成果和經驗的宣傳等多種內容的平衡。

其次,就傳播渠道而言,在著力提升本地媒體影響力的同時,應注重“搭車”強勢媒體,更要大力開拓政務新媒體這一宣傳陣地以適應媒介環境變化。本次調查數據顯示,當感覺到本地環境問題會對自身構成威脅時,通過各種媒體進一步了解情況是受訪者的主要選擇,其中“上網搜索信息(64.36%)”這種主動行為高于“等待電視、廣播、報紙雜志媒體報道(46.28%)”被動行為,也有不少受訪者會“查閱微博、微信(40.43%)”。但與此反差巨大的是,60.64%的受訪者沒有使用過本地媒體。因此,在媒介環境發生深刻變化的今天,“搭車”強勢媒體以輸送內容,無論是從成本的角度還是從傳播效果的角度都是值得考慮的,而本地媒體則應是優質內容的生產者。近年來,政務新媒體的影響力已經得到越來越多的重視,這無疑也是增強公眾體制性信任的重要途徑。