“物性”的理論假設與格林伯格現代主義藝術批評的悖論

朱 橙/Zhu Cheng

一、現代主義辯證法及其“物性”后果

針對克萊門特·格林伯格現代主義藝術批評的研究注定繞不開其早年撰寫的兩篇文章《前衛藝術與大眾文化》和《走向更新的拉奧孔》。如果說《前衛藝術與大眾文化》是格林伯格站在托洛茨基和馬克思主義的立場樹立了針對前衛藝術的社會與文化批判的話,那么《走向更新的拉奧孔》則在形式批評的原則與標準方面為前衛藝術奠定了基調,格林伯格正是憑借這條原則與標準梳理了從愛德華·馬奈到后涂繪抽象這段藝術史的敘事。那么,什么原則或標準能夠擔此重任?格林伯格借助《拉奧孔》①針對雕塑與詩歌的界限劃定,提煉出了對于各門藝術而言都是獨一無二的“媒介的效力”②理論,即任何藝術都是通過媒介展現自身獨特的屬性,繪畫如此,雕塑如此,詩歌亦是如此。就現代主義繪畫而言,平面性成為媒介獨特性與純粹性的形式體現。借助這種平面性,現代主義繪畫不僅擺脫了對于“文學性”的模仿,也否定了寫實主義因為透視而似乎“穿透”畫面的深度空間。為了適應這種媒介的本質,繪畫拋棄了明暗對比和立體造型,本能的原色取代了具有明暗漸變關系的色調,線條不再作為輪廓線而是顏色,畫面形式趨向于幾何形,畫面本身也變得越來越薄,消除有深度的平面。③由此,現代主義繪畫走上了一條“不斷向其媒介的抵制讓步”④的道路。

這篇寫于1940年的文本奠定了格林伯格形式主義批評的基礎,在抽象表現主義盛行的20世紀四五十年代也為其提供了用于辯護抽象藝術的合法性及優越性的媒介標準。在其后的批評寫作中,格林伯格或直接或間接地不斷提及這條原則或標準。比如,他在1948年的《架上畫的危機》中明確指出,馬奈等印象派畫家的實踐已然威脅著將繪畫還原為相對無區別的表面,而非通過色調和體積營造的深度再現的錯覺空間,“始于馬奈的現代主義繪畫的演進,在很大程度上是向其自身的平面性媒介屈服的過程”。⑤傳統的架上畫的常規因為“滿幅”“去中心化”和“復調”等凸顯平面性的因素而受到了極大的威脅。但是,真正將媒介作為一種現代主義藝術理論予以明確提出,并確立了其經典乃至教條地位的文本還是要數1960年的《現代主義繪畫》,這篇文章將格林伯格理論的影響放至無限大,但也遭到了大量的批評和質疑。從1940年到1960年,整整二十年,美國現代主義藝術的發展大放異彩,從移自歐洲的抽象藝術到本土的抽象表現主義,再到色域繪畫和后涂繪抽象。如果說1940年的《走向更新的拉奧孔》提出的“媒介純粹性”觀點更像是一個理論預言的話,那么二十年過去了,格林伯格仍然從“媒介純粹性”的角度,立足于當下藝術的發展,對現代主義藝術進行總結,這在某種程度上似乎又是預言的印證,至少對格林伯格而言如此。然而,格林伯格似乎遭受了太多本質主義和教條主義的責難。⑥

相比較于《走向更新的拉奧孔》,《現代主義繪畫》站在歷史和當下的雙向立場對現代主義藝術的前進動力進行了更為系統的理論溯源。格林伯格首先將有關現代主義的討論上升到了康德哲學的自我批判的高度,他認為現代主義以理性的自我批判為哲學基礎,其本質在于學科對其自身的批判,而且這種批判是從內部進行,不同于啟蒙運動從外部的理性角度實施的一般意義的批判。藝術為了證明和彰顯自身的價值,避免陷入“降格”的不復之地,必須進行現代主義的內在批判。那么,如何通過內在批判的方式進行藝術價值的自我證明呢?格林伯格的回答相當經典,即尋找藝術中的獨特與不可還原的東西,不僅一般藝術如此,特殊藝術也是如此,而正是這些獨特和不可還原(不與其他藝術分享)的東西才從根本上界定了專屬于藝術自身的效果。如果說在古典藝術中,“藝術是藝術的隱藏”,那么到了藝術必須證明自身價值的現代時刻,“藝術就變成了藝術的解釋”。⑦按照格林伯格的見解,現代藝術的價值來自于藝術本身,更確切地說,源自藝術的獨特而不可化約的屬性,而能夠承載這種屬性的只能是藝術的媒介。專屬于每種藝術的獨特效果只能通過媒介發生,經由媒介實現,媒介的“獨特性”與“純粹性”完成了藝術的自我批判與自我界定。

藝術的媒介在哪些方面具有專屬的“獨特性”與“純粹性”呢?如果說雕塑的專屬媒介特征是物質性和三維性的話⑧,那么,繪畫的專屬媒介特征是什么?是封閉的形狀嗎?顯然不是,因為與舞臺藝術共享。是色彩或色調嗎?顯然也不是,因為劇場和雕塑也具有類似的手段。如此,就只剩下平面性是繪畫不與其他藝術共享的唯一媒介特征了,因為繪畫的材料即畫布,決定了畫家是在一個平坦的表面作畫,繪畫的表面和基底因而不可避免地具有平面性的特征。格林伯格據此認為,踐行自我批判、自我界定,以及自我價值證明的現代主義繪畫“朝著平面性而非任何別的方向發展”⑨。

格林伯格有關“現代主義繪畫朝著平面性的方向發展”的論斷不僅僅是偏向康德哲學的學科自我批判的結果。事實上,他從兩條不同的線索出發分別予以了論證,其中一條即是上文梳理的哲學思辨與邏輯推理,而另外一條則是對客觀事實的提煉。理論與事實的結合方才顯得格林伯格的論斷具有極高的可信度。站在事實的客觀立場,格林伯格指出,現代主義繪畫朝著平面性方向的發展有其內在的動力,即繪畫的要務首先是使自己從與雕塑共享的特征之中剝離出來,他將這個動力向前追溯到了古典繪畫對于雕塑的抵抗。文藝復興時期,繪畫的成熟在很大程度上得益于雕塑的滋養,繼承了古希臘羅馬傳統的雕塑在立體、明暗、深度和錯覺等方面對繪畫產生了巨大影響(圖1)。但即便如此,繪畫仍然沒有放棄對自身媒介特點的建構與訴求,這種擺脫雕塑特點的嘗試最早是以色彩的名義進行的,16世紀的威尼斯畫派(如提香)和17世紀的荷蘭畫派(如倫勃朗)皆在色彩方面大做文章。18世紀的路易·達維特創作了雕塑式的繪畫(圖2),試圖恢復繪畫的雕塑特征,抵制這種經由色彩媒介建構繪畫的獨特性的傾向,但這種努力已被歷史證明是失敗的,就連他的學生安格爾也“畫出了14世紀以來西方成熟的繪畫中最為扁平、最少雕塑性的肖像”⑩。

圖1 米開朗琪羅 圣家族 板上蛋彩 直徑120cm 約1507年

圖2 達維特 賀拉斯兄弟的宣誓 布面油畫 329.8×424.8cm 1784年

繪畫反雕塑的嘗試在現代主義中得以持續,而且變得更加自覺,現代畫家已經意識到了走出雕塑的陰影的必要性。由于材料的屬性使然,雕塑能夠給人提供一種引發觸覺聯想的視覺經驗,致力于物象再現和深度空間塑造的古典繪畫也是如此,從喬托到庫爾貝,畫家的第一要務便是在一個扁平的畫布表面營造三維的空間錯覺。但是,印象派畫家首先在直接面對自然的寫生中,打破了這種視覺經驗的霸權,轉而新建了一套只供視覺觀看的純粹而真實的視覺經驗體系。正是在此前提下,明暗、立體等與雕塑相關的傳統形式語言逐步瓦解,因為這些都不是構建繪畫視覺經驗的“純粹性”和體現繪畫媒介的“獨特性”的必要條件。當然,現代主義繪畫在原則上并不否認再現,因為再現本身并沒有削弱繪畫的平面特性,它抵制的只不過是觀者經由再現引發的觸覺聯想,因為這種觸覺的聯想往往位于三維的空間之中,而繪畫正是在剝離三維性的努力中走向了平面與抽象。由此可見,非觸覺的純粹視覺體驗對于現代主義繪畫的媒介純粹性的重要意義。到了塞尚和受塞尚影響頗深的立體主義那里,立體的結構被拆分成了塊面的平面構成(圖3),由此而導致的是前所未有的繪畫的扁平形式:“它是如此扁平,以至幾乎無法包含任何可供辨認的形象。”而抽象表現主義則憑借“復調性”、滿幅涂繪、缺乏視覺中心的特點,進一步擴大了繪畫平面性的趨勢(圖4)。

圖4 波洛克 秋韻 布面瓷漆 266.7×525.8cm 1950年

通過對繪畫藝術史的梳理,格林伯格得出結論:一部現代主義繪畫史就是繪畫不懈追求平面性的歷史。在對這種平面性的界定中,格林伯格采用嚴苛的“減法”形式,將不屬于繪畫專屬特征的元素全部去掉,比如明暗和立體、顏料的屬性,以及引發觸覺聯想的視錯覺等等,最后就只剩下了平面性。據此,格林伯格將平面性及平面性的劃定作為現代主義繪畫的本質。在參考現代藝術發展的客觀事實的基礎之上,格林伯格順著這條平面性的邏輯對未來藝術作出了大膽推測:“現代主義已經發現,這些限定(邊界)可以被無限地向后推,直到一幅畫不再成為一幅畫,轉而成為一個任意的物品時為止。”也即是說,平面性作為現代主義繪畫發展的邏輯本身并不存在問題,但是如果考慮到繪畫朝著平面性發展的實際情況,絕對的平面性或許可以成為理論和實際的存在(后來的極少主義藝術也正好印證了格林伯格的擔憂)。所謂絕對的平面性,即是畫布這個物品所具有的物質屬性。至此,格林伯格的現代主義辯證法暴露出了其潛伏或假設的在理論上走向物性的可能性危機。這是一個相當嚴重的后果,如果現代主義繪畫按照平面性的邏輯最終走向了絕對的平面性,成了任意的物品,那么,藝術還是藝術的解釋嗎?藝術的價值和意義還來自于藝術自身嗎?鑒于格林伯格堅定的現代主義者身份,他的現代主義辯證法似乎存在致命的漏洞和瑕疵。格林伯格顯然也注意到了自己理論存在的問題,遂在后文中加以補救:“現代主義繪畫走向平面性絕不可能是一種絕對的平面性。對圖畫平面的高度敏感性或許不再允許雕塑式的錯覺, 或逼真畫, 但它確實而且也必須允許視覺上的錯覺。”因此,物性作為現代主義藝術的絕對對立面,必須嚴加禁止。

格林伯格的潛在含義非常清楚,即現代主義繪畫只要走向絕對的平面性,那就不再屬于現代主義的范疇,可能變成另外一種敘事。既然并非絕對的平面,那就必須允許視覺上的錯覺存在,但也僅僅是視覺的錯覺,而非深度的、引發觸覺聯想的錯覺。正是這條限制性的說明構成了格林伯格現代主義理論的底線或最后防線。此時,格林伯格不得不在“平面性”之外賦予“視覺”以崇高的地位,認為“視覺是一種完全而又徹底的繪畫藝術所能喚起的唯一感覺”。換言之,在格林伯格看來,“視覺性”(印象派堅持的純粹的視錯覺)是現代主義繪畫避免最后滑向物性深淵的唯一策略。視覺性的堅守避免了繪畫變成一個任意的物品,確保了其作為繪畫的身份。格林伯格以當時盛行的后涂繪抽象 作為實際的例子“現身說法”。以莫里斯·路易斯為例,首先,路易斯作品的畫面形制極其巨大,因為畫幅的巨大能夠占據大部分視域(圖5)。通過這種方式,繪畫就喪失了作為一種具體的觸覺性物體的特點,而成為一幅更加純粹的圖像和一個嚴格意義上的視覺整體。其次,路易斯將稀釋的馬格納顏料滴在未上底色的畫布上面,任其流淌和浸染,畫布看起來似乎染過色一樣,色彩變得前所未有地純凈,且與畫布背景的色彩趨于一致。“色彩與背景越取得一致性,它便越能夠從與觸覺聯想的干擾中解脫出來。”在格林伯格看來,莫里斯的作品正是憑借色彩的視覺性抵制能夠引發觸覺聯想的物性。肯尼斯·諾蘭德和朱爾斯·奧利茨基的作品也表現出了相似的特點。

格林伯格被迫采用視覺性的策略,企圖將其現代主義辯證法打開的理論缺口予以填補,這個行為多少顯得有些突然甚至矛盾,畢竟平面性是繪畫不與其他藝術共享的唯一專屬媒介特征,但是視覺或視覺性呢?即便“視覺是一種完全而又徹底的繪畫藝術所能喚起的唯一感覺”,但作為一種媒介屬性,視覺似乎是一種共享的特征,因而不能充當“獨特性”和“純粹性”的標簽被用來貼在繪畫“身上”。格林伯格的說辭似乎含有無奈的辯解味道,但無論他如何堅持,都改變不了其現代主義辯證法已然捅破了一個大窟窿的事實,一個足以使現代主義繪畫走向終結的理論黑洞,即物性,而且這種源自現代主義內部的危機和擔憂很快變成藝術的現實。

二、格林伯格對“物性”的抵制與讓步

1.弗蘭克·斯特拉的“物性”啟示

格林伯格之所以在《現代主義繪畫》的文末部分對其現代主義辯證法加以限定性的說明,并且在稍后的批評文本中一再重申,一方面是由于理論的邏輯推導使然,倘若任由繪畫朝著平面性而非其他方向發展,二維性發展到絕對和極致就會變成另一層面的任意的三維的物,物性或許是不可避免的結局;另一方面,格林伯格的謹慎無非是感受到了來自藝術環境的現實威脅。具體來說,這個物性的威脅是弗蘭克·斯特拉帶給他的。1959年12月,年僅23歲的斯特拉 攜4幅“純黑色畫”參加了紐約現代藝術博物館舉辦的題為“16位美國人”(Sixteen Americans)的展覽。此時,格林伯格仍對現代主義繪畫的前途倍感光明。但是,當翌年斯特拉兩度展出嶄新的條紋繪畫系列之后,格林伯格“感到必須保持警惕……有必要把斯特拉例子里的過分的實在性從現代主義繪畫中隔離出來”。究竟是什么原因導致格林伯格認為斯特拉的作品對現代主義繪畫產生了威脅呢?而所謂的“過分的實在性”又如何體現在斯特拉的作品之中?

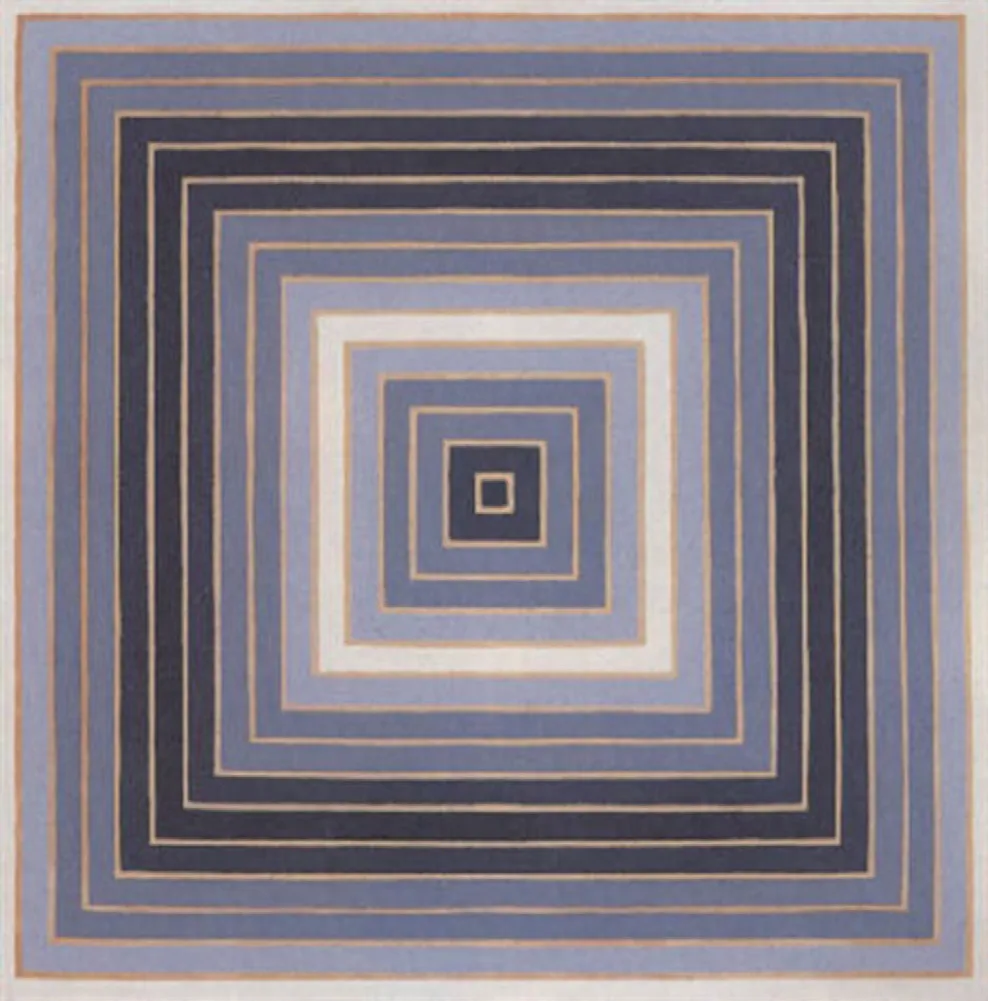

1959年,斯特拉開始創作一批新畫,題為“黑色繪畫”(Blacking Paintings)系列。在這些作品中,采用黑色顏料繪制的色帶被細長的條紋隔開,那些條紋或縱或橫,以與畫框外緣相同的垂直形式和相同的間隔排列,而且,這些條紋沒有上色,僅是畫布的裸露(圖6)。次年,斯特拉開始采用鋁漆和銅漆等材料創作繪畫,此時作品的基本結構與他的黑色繪畫大體一致,但是色彩更加豐富,構成了鋁粉畫和黃銅畫兩個“條紋畫”(Stripe Paintings)系列。正是這批作品給格林伯格帶來了有關“實在性”或“物性”的警惕。以1962年創作的《沙佩維爾》(圖7)為例,斯特拉在一個正方形的畫布上面繪有大小不一的正方形色帶,它們以相同的間距被裸露出來的畫布構成的條紋隔開。對格林伯格而言,問題正好出在作為正方形的形狀之上。《沙佩維爾》中有兩種正方形,一種是作為畫面內容的正方形色帶,而另一種則是作為基底形狀的正方形畫布。也即是說,畫布(基底)的形狀與畫面所繪的形狀完全一致,兩者之間形成了一種呼應關系。自油畫產生之初,畫框大多為長方形或正方形,畫家在其上進行或具象或抽象的描繪,但甚少考慮到畫布的形式屬性(形狀)。但是,弗蘭克·斯特拉的畫作發展出了對于繪畫邊界的嶄新意識,給人留下的印象極為深刻,似乎正是“畫框邊緣生成了整幅繪畫,而變化只出現在作為整體的系列畫內部,而非出現在一個特定的形狀中”。

圖6 弗蘭克·斯特拉 高舉旗幟 布面琺瑯畫 307×185cm 1959年

圖7 弗蘭克·斯特拉 沙佩維爾 布面醇酸樹脂畫 59.8×59.8cm 1962年

斯特拉繪畫的結果是使當時的藝術家和批評家都意識到了畫框的實在形狀的存在,而且構成了繪畫創作的一股顯性力量。條紋的圖樣由畫框的邊緣產生,整個畫面結構似乎是從畫布的邊緣由外向內逐步推導而出的,其中,畫框的實在形狀占據了主要角色。畫布所繪的形狀不再對立于畫框的實在形狀,而是相得益彰,甚至依賴于畫框形狀的權威。通過基于畫框形狀的圖像結構的處理,斯特拉的條紋畫獲得了一種前所未有的平面性。但是,這種因為凸顯畫框實在形狀而獲得的平面性,已經把繪畫帶向了物性的邊緣。這顯然與格林伯格的理論設想極為不符。針對自己的作品,斯特拉曾經有過評論,“你看到什么就是什么”(What you see is what you see),言外之意即是,有關斯特拉作品的闡釋不應帶有符號和情感的主題,條紋即是條紋,形狀就是形狀。這種觀點在卡爾·安德烈1959年為斯特拉的展覽撰寫的前言中已經體現得相當清楚了:“藝術排除非必要之物。弗蘭克·斯特拉發現有必要畫條紋,他的畫里沒有別的東西。弗蘭克·斯特拉對表現或感受性不感興趣,他感興趣的是繪畫的必要性。符號是人們互相之間交流的對等物,弗蘭克·斯特拉的繪畫并非符號式的。他的條紋是毛刷在畫布上的軌跡,這些軌跡只產生繪畫。”這篇《條紋畫前言》是斯特拉讓安德烈代替自己的發言,實際上代表了藝術家自己的觀點。當然,這種自述式的評論只會加劇斯特拉作品中的實在性和物性的色彩。所以,謹守現代主義底線的格林伯格當然會對斯特拉的作品“保持警惕”,甚至敬而遠之。雖然格林伯格當時并沒有撰文直接針對斯特拉的作品進行論證式的批評,但他后來還是表明了自己的態度。德·迪弗曾寫信給格林伯格咨詢這個問題,后者的答復如下:“至于斯特拉的黑色畫,它們貌似合理,但是不夠好;他的鋁粉漆畫更好,但還是不夠好。”顯然,“貌似合理”是因為斯特拉的繪畫體現了現代主義辯證法追求的平面性的繪畫事業,但“不夠好”的原因在于它們通過承認畫框形狀的方式實現平面性,而這種平面性走向了物性。無論是從理論的邏輯推理的角度,還是從藝術現實的角度,格林伯格都表現出了對于物性的警惕。但是,令人不得其解的是,《現代主義繪畫》之后,格林伯格卻在其后的重要文本中相繼或顯或隱地松動了禁閉物性的閘門。

2.格林伯格的矛盾態度

1962年10月,格林伯格在《藝術國際》上發表了《抽象表現主義之后》。在此文中,格林伯格通過對克利夫特·斯蒂爾、馬克·羅斯科和巴尼特·紐曼的作品的“涂繪性”和“形式的開放性”等特點的分析,再次申明了自己的現代主義辯證法的邏輯,即作為一種現實經驗而非全然理論的現代主義自我批判的目的,在于確定各門藝術的不可還原的本質。在現代主義的檢驗之下,越來越多有關繪畫藝術的慣例已經被證明是可有可無,甚至是不必要的,剩下的唯一能夠確定現代主義繪畫身份的慣例仍然是平面性及對平面性的劃定。但是,緊接著,格林伯格卻道出了令人震驚的話語,“僅僅遵循這兩個規范就足以創作一個能被體驗為一幅繪畫的物品,因此,一個張開或釘好的畫布就已經作為一幅畫而存在了,盡管并不必然是一幅成功的畫作”。末了,格林伯格還用括號補充了一句:“這種向平面性的還原的結果不會縮減只會拓展繪畫的可能性。”在這段話中,格林伯格先前對現代主義辯證法予以的“視覺性”的限定性說明消失得無影無蹤,現在,現代藝術的創作只需遵循平面性及對平面性的劃定這兩個規范即可,無論最后的結果是什么,都可以作為一幅畫而存在,即便是物品也是如此。格林伯格似乎摘下了最后一塊遮羞布,為踐行自我批判的現代主義藝術通向物性打開了最后一個關口。站在《抽象表現主義之后》這個文本的立場來看,格林伯格對斯特拉作品“貌似合理,但是不夠好”的評論就顯得很好理解了,即斯特拉的繪畫是對“平面性及平面性的劃定”這兩個慣例的遵守,雖然可以作為一幅畫存在,但是并不成功。《現代主義繪畫》發表兩年之后,格林伯格的字里行間就已經隱藏著對物性的幾乎致命的讓步和屈服了。

但是,言辭的讓步并不代表格林伯格準備輕易放棄現代主義,轉而認可凸顯物性的極少主義藝術。20世紀60年代是波普藝術和極少主義等新藝術形態強勢發展的時期,但格林伯格始終對這些潮流緘默其口,直到1967年他發表了《雕塑的近況》。這篇專為展覽而寫的文章是對露西·利帕德等支持極少主義藝術的年輕作家的批評性回應。文中,格林伯格認為極少主義藝術介于繪畫和雕塑之間,其作品涉及了第三個維度,目的在于突出物體的物性和實在性。極少主義藝術的每件作品通常都是相同的模塊形狀的重復,這還僅僅是這種藝術的形式特點。除此之外,在格林伯格看來,極少主義藝術最大的問題在于它是一種非審美形式的觀念(ideation)表達。認為一件作品是藝術似乎無關大礙,但問題的關鍵在于關于作品的實際審美經驗需要令人信服,如果審美經驗不足以描述該作品,那么此作品能否被稱為藝術尚存一定的疑問。因此,格林伯格的言外之意便是,觀念必須通過審美經驗的審核,藝術才能成其為藝術,否則就是非藝術。在格林伯格看來,極少主義藝術的這種觀念不是藝術家主體的感受或感性發現,而是被推導(deduced)出來的。所以,極少主義無法通過審美經驗的檢驗,毫無審美愉悅可言,稱其為非藝術似乎不無道理。

但是,格林伯格并沒有就此指出極少主義是一種非藝術,而是折中地認為,“極少主義作品可以被理解為藝術,就像今天幾乎所有的事物一樣,包括一扇門、一張桌或者一張空白的紙”。實際上,格林伯格雖然痛斥極少主義藝術,這一點眾所周知,但他對極少主義藝術的態度還是延續了《抽象表現主義之后》的立場,即類似于接受“一塊空白的畫布可被稱為一幅畫從而可被稱作為藝術”的觀點。縱觀從1960年到1967年的三個批評文本,格林伯格實際上對藝術的評價標準進行了拓展。《現代主義繪畫》提出的現代主義辯證法原理更多針對繪畫這種特殊藝術,但到了《抽象表現主義之后》,藝術的標準擴大了,一塊空白的畫布(物)也是藝術,只不過是一般藝術,因為并不成功。格林伯格沒有通過宣稱一塊空白的畫布非法來加以反擊,反而是對其予以了藝術的承認。《雕塑的近況》對極少主義藝術的態度也是如此,雖然極少主義被格林伯格理解為對藝術中的高級標準的一個威脅,但他并沒有通過宣稱極少主義藝術非法從而予以徹底否定,反而做出了重要的讓步。“考慮到非藝術的最初樣子對繪畫不再有效——既然連未涂繪的畫布現在也自稱一幅畫,所以藝術與非藝術的邊界必須在三維中尋找,而那本來是雕塑的所在,也是非藝術的一切物質的所在。” 這段話意味著,在繪畫或者雕塑這些特殊慣例之外的創作,現在也被認為是有效的,具有合法的藝術身份。

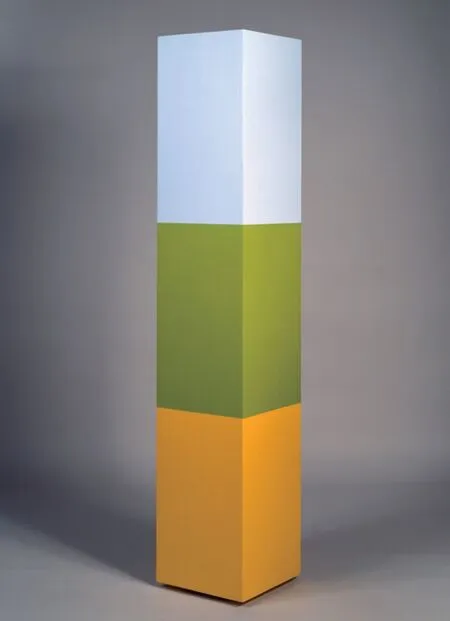

但正如格林伯格所言,極少主義擁有的藝術身份是一種人為的規定,憑此無法通過審美經驗和審美判斷的檢驗。即便格林伯格的屈服似乎讓極少主義藝術合法化了,但它們仍然需要審美經驗的價值判斷,現代主義的基本信條,即對品質和價值的堅守,仍然需要一貫為之。但是,這種明顯偏向繪畫的審美判斷導致鮮有極少主義藝術作品能夠符合格林伯格的批評框架,賈德的雕塑就被認為是對繪畫的失敗模仿,因為沒有呈現繪畫的視覺特點,反而變成了遵循消費邏輯的物。 但是,安妮·特呂特是個例外。在格林伯格看來,特呂特是極少主義這種具有實在主義和物性傾向的藝術運動的唯一例外,是一位可以接受的“極少主義藝術家”,因為她的作品呈現了20世紀60年代晚期藝術的視覺傾向,頗為符合格林伯格的現代主義辯證法對于“視覺性”的補充規定。格林伯格認為,特呂特發明了一種更加傾向于視覺的原初結構,這種結構使得物體剝離了它的物性(圖8)。 特呂特對自己作品的描述似乎也印證了格林伯格的批評,她認為自己的作品是“三維中的色彩,色彩的釋放達到了這樣的程度,以至于作品的支撐也融為了純粹的色調” 。雖然格林伯格針對特呂特作品的批評再次申明了自己反對物性的立場,但卻無法掩蓋其言辭之中反復出現的矛盾態度。正如德·迪弗的總結,“從60年代中期以來,格林伯格不得不容忍這個事實:有一種自稱為極少藝術、有時被叫作雕塑但從不叫作繪畫的藝術,它依賴于對‘真實’或‘實在’事物的知覺經驗,這種經驗未經某種特殊媒介的慣例所中介,故而不服從現代主義歷史的嚴格約束。如果二維性是繪畫最后的特殊避難所,那么三維性就是這種新的一般藝術的領域” 。格林伯格對物性的矛盾態度也說明了潛隱的物性已然逐步浮出水面,只不過還不被承認而已。

圖8 安妮·特呂特 杏墻 雕塑著色 1968年

格林伯格言辭之中反復出現的矛盾態度說明了這樣一個事實,即藝術的發展并沒有按照他所預設的理論道路前行,反而走向了它的對立面。可以說,他所預設的這條道路從一開始就蘊含了它的反面。換言之,格林伯格提出的現代主義辯證法內在具有一種滑向物性的危機,而從邏輯上來看,強調物性的極少主義藝術正是由此而來,但卻站在了相反的立場。所以,面對極少主義,格林伯格顯得左右為難,既想徹底否定它,但又無法徹底否定。歸根結底,這是因為他的現代主義藝術理論不可避免地是一個悖論,一方面在邏輯上假設了物性的概念,一方面在現實中卻又抵制物性的存在。

注釋:

①《拉奧孔》是18世紀德國戲劇理論家戈特霍爾德·萊辛的著作,書中對雕塑與詩歌等藝術媒介的界限進行了明確劃分。

②[美]克萊門特·格林伯格著,易英譯,《走向更新的拉奧孔》(1940),收入易英主編,《紐約的沒落》,河北美術出版社,2004年6月第一版,第42頁。

③同上,第45頁。

④同上,第43頁。

⑤[美]克萊門特·格林伯格著,沈語冰譯,《藝術與文化》,廣西師范大學出版社,2009年5月第一版,第193—194頁。

⑥面對洶涌而來的批評與質疑,格林伯格曾在一篇寫于1978年的后記中予以解釋,他認為,可能是由于自己的闡釋文風或修辭太過華麗的緣故,導致眾人皆以為,所謂“現代主義藝術的基本原理”是格林伯格一廂情愿的主觀立場。其實,格林伯格闡釋的僅是現代主義藝術發展的客觀事實而已,如其所言,“自己試圖部分地解釋,過去一百多年里最好的藝術是如何產生的,但并不是在暗示它不得不如此產生,更不是在暗示將來最好的藝術也必須如此產生”。引自沈語冰編著,《藝術學經典文獻導讀書系:美術卷》,北京師范大學出版社,2010年9月第一版,第276頁。原文出自Clement Greenberg,Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, edited by John O’Brian, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp. 93-94.

⑦同②,第45頁。

⑧ 格林伯格曾在《走向更新的拉奧孔》中提及雕塑區別于繪畫的獨特性在于材料的物質性和外形特征,但是格林伯格有關雕塑媒介的獨特性的觀點在1949年和1958年關于雕塑的文本中發生了改變,更加偏向于視覺,詳見下文(第一章第二節)。

⑨[美]克萊門特·格林伯格著,沈語冰譯,《現代主義繪畫》(1960),收入沈語冰編著,《藝術學經典文獻導讀書系:美術卷》,北京師范大學出版社,2010年9月第一版,第271頁。

⑩同上,第272頁。

?同上。

?同⑤,第194頁。

?同⑨,第273頁。

?同上。

?同上。

?格林伯格并沒有在《現代主義繪畫》一文中提到后涂繪抽象,這個術語是他1964年策劃的一個展覽以及針對這個展覽的批評文本的標題。但是格林伯格所說的“最近的抽象繪畫”顯然指的是后涂繪抽象作品。

?Clement Greenberg, “Louis and Noland” (1960), in Clement Greenberg, Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, edited by John O’Brian, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, p. 97.

?同上。

?同⑨,第273頁。

?[比]蒂埃利·德·迪弗著,沈語冰、張曉劍、陶錚譯,《杜尚之后的康德》,江蘇美術出版社,2014年5月第一版,第181—182頁。

?根據邁克爾·弗雷德的描述,斯特拉和他同在普林斯頓大學讀完本科,但斯特拉當時學習的并非是繪畫專業,畢業之后才轉行立志將繪畫作為終生職業。

?[美]邁克爾·弗雷德著,張曉劍、沈語冰譯,《藝術與物性:論文與評論集》,江蘇美術出版社,2013年1月第一版,第12頁。

?同?,第182頁

?同?,第296頁。

? Nina Amstutz, “Clement Greenberg and the Misinterpretation of Frank Stella”, in Contrapposto, Vol. 4, 2005, p. 110.

?Lucy R. Lippard edited, interview by Bruce Glaser, “Questions to Stella and Judd” (1966), in Minimal Art: A Critical Anthology, edited by Gregory Battcock, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968, p. 158.

?Carl Andre, “Preface to Stripe Paintings” (1959), in Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood, Blackwell Publishing, 1992, p. 820. First published in Sixteen Americans, edited by Dorothy C. Miller, New York, Museum of Modern Art, 1959, p. 76.

?斯特拉此時的繪畫并不能入得格林伯格的法眼,格林伯格對此并沒有論證,只是認為“它們不夠好”。此判斷源于德·迪弗1987年1月23日與格林伯格的通信。參見[比]蒂埃利·德·迪弗著,沈語冰、張曉劍、陶錚譯,《杜尚之后的康德》,江蘇美術出版社,2014年5月第一版,第399頁,注釋5。

?同上。

?Clement Greenberg, “After Abstract Expressionism” (1962), in Clement Greenberg, Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, edited by John O’Brian, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp. 131-132.

?同上,第132頁。

?Clement Greenberg, “Recentness of Sculpture” (1967), in Clement Greenberg, Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, edited by John O’Brian, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, p. 254.

?同上,第253頁。*

?同上,第252頁。轉引自[比]蒂埃利·德·迪弗著,沈語冰、張曉劍、陶錚譯,《杜尚之后的康德》,江蘇美術出版社,2014年5月第一版,第187頁。

?轉引自James Meyer, Minimalism: Art and Polemics in the Sixties, New Haven and London: Yale University Press, 2001, p. 224.

?Clement Greenberg, “Changer: Anne Truitt” (1968), in Clement Greenberg, Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, edited by John O’Brian, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp. 288-291.

?呂特引自Eleanor Munro, Originals: American Women Artists, New York: Simon and Schuster, 1979, p. 324.

?同?,第186—187頁。