周思聰“彝女系列”(1982—1985年)人物畫的探索軌跡

李美楠

一、1982年“彝女系列”的初步探索

(一)彝女題材的創作緣由

彝族婦女是周思聰生命最后的十余年間始終堅持并且充滿很高創作熱情的表現題材,她把這些彝女題材的作品稱為“高原風情畫”①。“彝女系列”不是周思聰自己的命名,而是美術史家郎紹君先生為行文方便所使用的名稱,他認為1982—1993年的“這批作品無論從形式到意蘊,都自成系統”②。周思聰與結伴同行的四位畫友原打算于1982年9月下旬去貴州寫生,但由于那里發生了霍亂,他們只得臨時改變計劃行程,先到四川大涼山彝族自治州訪問寫生。正是這個意外的決定,使周思聰在那里找尋到最適合自己入畫的彝女形象。她在那里細致觀察彝族農民窮苦的生活狀況和憂郁的精神感覺,用心收集與彝女的日常生活相關的創作素材,畫了許多反映彝女真實情態的速寫。周思聰在前往彝族地區寫生之前,已于同年的上半年完成《王道樂土》和《人間地獄》的礦工題材創作,她在進行《礦工圖》組畫創作的兩年多時間以來,一直處在孤獨緊張和痛苦低落的精神狀態下。她在大涼山所體驗到的彝女們苦澀負重和辛勤勞作的生活狀態,能與她產生強烈的感情共鳴。這些彝女默默忍受與堅強面對生活的磨難和重壓,她們純凈的心靈和樂觀滿足的人生態度給周思聰帶來了無窮的靈感來源和創作力量,以及極大的精神鼓舞。

1982年10月下旬,周思聰去了昭覺和布拖兩個縣,她下到壩子時第一次真正接觸到彝族人,她關注的并不是少數民族華麗的服飾和彝族人們慶祝節日的熱鬧盛況,而是被他們原始落后的文化知識水平、窮困潦倒的生活狀態所震驚。這種生活境況和新中國成立初期沒有太大區別。畫家覺察到“我們從畫報上看到的彝族‘幸福生活’‘載歌載舞’和現實怎么也聯系不起來”③。她看到彝族人嗜酒如命,能解決最基本的溫飽需求就滿足了,“根本沒有精神生活的要求”④。一個本應健康成長、純真可愛的少女卻難以露出快樂無憂的笑容。這個四五歲的小女孩臉部生著嚴重的瘡,痛苦憂慮的雙眼讓周思聰不忍再看下去,心疼得流下熱淚。她寫道:“我從來沒見過哪個孩子有這樣一雙痛苦的眼睛,她本來應有歡笑。我不忍再看她。”⑤從此,這個彝族少女苦澀而憂愁的模樣便難以從她的腦海里抹去了。

從遙遠的大涼山彝族地區回來以后,周思聰時刻想念在那里所接觸的窮苦人們。她在信中寫道:“這些天,我的魂依然在涼山飄蕩,就在那低低的云層和黑色的山巒之間。白天想著他們,夢里也想著。”⑥她對涼山彝女的這種復雜的感情沖動,讓她決定“必須試著畫了”⑦。周思聰靜下心去回想她們的模樣時,逐漸加深了對她們的理解,她體會到匱乏的物質條件使她們的生活受盡磨難和痛苦,但這些平凡人們的心靈是自由純凈的。大涼山陰郁而沉靜的景象和彝族婦女苦澀負重的形象始終在她的腦海中揮之不去。彝女們每天過著平淡辛勞的生活,默默忍受悲劇命運的無情折磨,她們在廣闊的大自然里顯得如此渺小,她們堅定的目光和踏實的腳步,這些情景在周思聰看來都是“質樸無華的詩”⑧。周思聰總敏感于自己和她愛護的人所遭遇的痛苦與不幸,并把這些苦難的體驗始終蘊藏在心靈的深處,她認為:“歡樂很容易被遺忘,而痛苦就必然會劃下一個痕跡,永遠留下了。……我天生就喜歡悲劇勝于喜劇。”⑨周思聰的悲劇情懷,與她所處的時代背景、早年的學藝經歷、美術界的創作氛圍、工作和家庭的負重體驗以及知識分子憂國憂民的人文關懷等是密不可分的。

大涼山原始的生活環境,彝族人滿足現狀的安然態度、純凈善良的心靈和簡單純粹的人際關系,這些真實的情狀與周思聰從前對少數民族的認知感覺完全不同。她覺得:“那里地球轉得特別慢,人們自生自滅,像植物一樣,他(她)們沒有文化,但人與人之間卻很干凈,比較原始,這就很入畫。”⑩周思聰能與彝女達到感情上的真正共鳴,體現出她對平凡真實的普通人始終懷有一顆真摯愛護的心。她結合自身沉重的人生體驗,對彝女辛勞澀重的生活狀態有著更為深刻的思考和理解。她在創作彝女題材的作品時,能暫且忘卻世俗的瑣事和煩擾,獲得精神上的放松、滋養,她的作畫心境會更加寧靜和澄明。1982年周思聰所作的“彝女系列”,相比之前的少數民族人物小品畫而言,它們的表達內蘊更為深厚,精神力度也得到增強。這些作品的形式語言呈現為更加鮮活和豐富的探索樣態,畫面流露出苦澀濃烈和充沛飽滿的感情意味。

(二)彝女艱辛生活的最初體悟

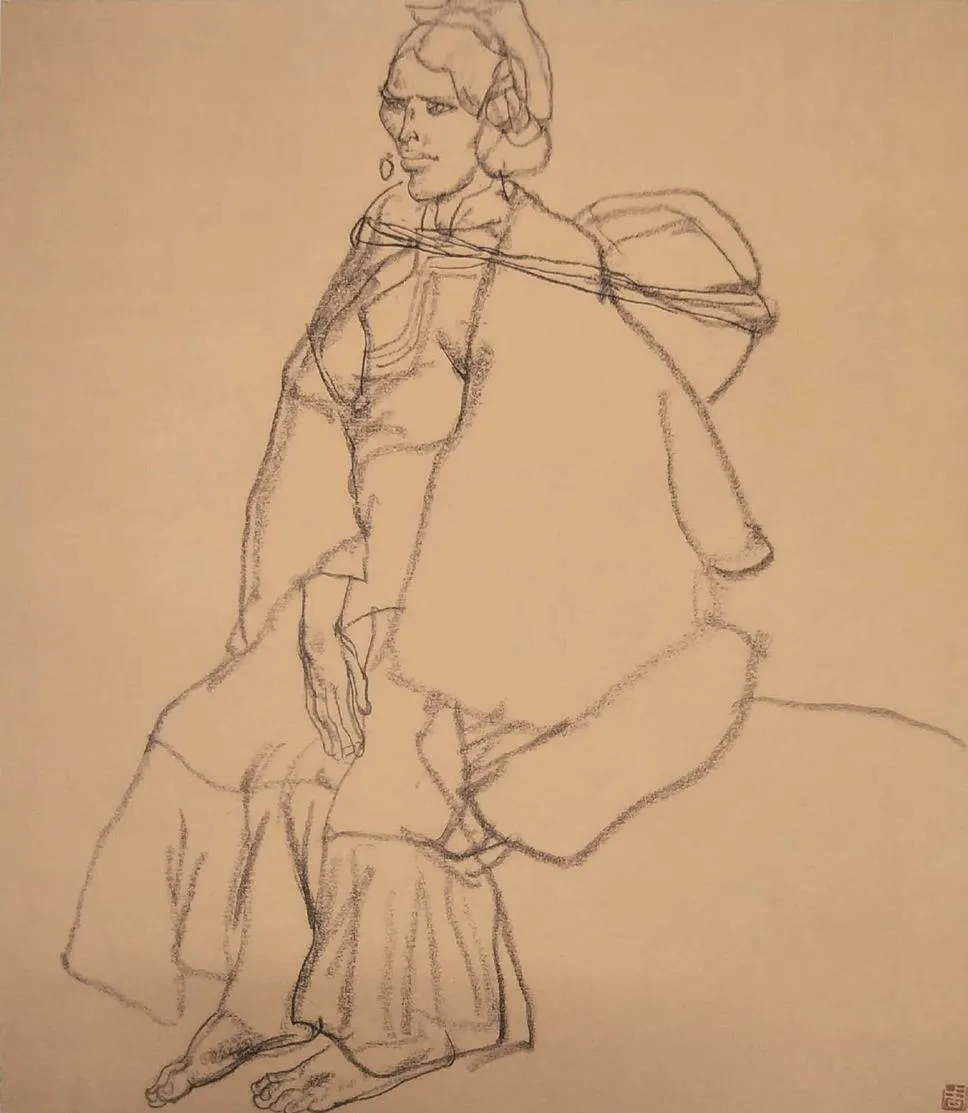

從1982年周思聰在彝族地區所畫的許多寫生速寫(圖1)來看,她表現的大多是一些艱辛勞作、真切質樸的彝婦形象。畫中的彝婦有的背負著竹簍站立著、倚靠著或坐在石頭上,有的背著或抱著孩子,有的蹲坐在地上歇息、紡織或曬糧,她們的服飾簡單而素凈,并沒有身著任何華麗的盛裝。周思聰筆下的那些正對觀者的彝女形象所帶來的視覺沖擊力很強,她們痛苦哀怨和茫然無助的神情、生著重瘡的臉龐、粗糙厚實的大手大腳,筆者看后心為之一顫,感到不舒服、很壓抑。有些彝女還面露淺淺的笑容,這是一種歷經滄桑與磨難卻依然感到無怨、滿足的生活態度。周思聰最初畫的這批彝女寫生速寫,是根據客觀對象提煉出來的,她對大涼山親眼所見的彝女有著強烈共鳴的感情和特別鮮活的藝術感覺。在表現手法上,周思聰用流暢肯定的線條簡略勾勒出彝女的準確輪廓,再用線面結合的手法,生動表現出這些彝女的臉部和手腳的結構特征以及彝女衣褶的簡化關系。她細致刻畫彝女的面部五官,它們體現出輕微的明暗變化。這些彝女形象的造型生動,姿態自然,結構準確,比例合理。

圖1 周思聰 涼山速寫 紙本炭筆 30.5×28cm 1982 年

1982年12月10日,周思聰在寫給馬文蔚的一封信中提到自己創作的第一張彝族題材的作品《日出而作 日入而息》(圖2),她認為“日出而作,日入而息”的題字恰好符合自己當下的感受。這幅作品描繪的是兩個背柴的彝婦在夜晚的歸途中喘息歇腳的情景。畫中一個中年彝婦倚坡而立,她背著用細線捆綁的、看起來極為沉重的木柴,細線緊緊勒住她的雙肩,她濃密的黑發上戴著橘紅色的頭巾,臉龐黝黑,嘴唇發白,痛苦木訥的雙眼凝望著前方,一副若有所思的模樣,她身穿破舊的黑色長衫和藍橘相間的百褶裙,外披一件沾滿灰塵的白色棉袍,她一只肥大有力的右手抓握著棉袍右下角,粗糙、寬厚的雙腳裸露著,穩穩地扎在黑土地上。右下方蹲坐的老婦滿頭白發,背著重量相對輕些的木柴,粗糙瘦黑的右手緊攥著拳頭,她身著黑色的長衫,外披一件臟兮兮的棉袍,扭曲粗拙的右腳趾緊貼在地面上,滿是皺紋的臉憔悴而蒼老,她也注視遠處,眉頭緊鎖,下唇前噘,神色哀怨而痛苦,仿佛在訴說無盡的辛酸和苦難。這兩個彝婦的造型特征是根據兩幅涼山速寫稍作變化而來的,人物占畫面的主體位置,帶來狹小閉塞的空間感覺,有一種緊張壓迫的視覺沖擊力。周思聰用細膩的寫實手法表現出彝婦悲苦的形象,她用筆肯定,線條流暢,把濃重的墨色依附在筆線當中,有層次地渲染出沉重壓抑的氣氛,畫中彝女的身形結構和比例都十分準確。筆者認為《礦工圖》所奠定的痛苦不安和沉重壓抑的感情基調,在同年周思聰稍晚創作出來的《日出而作 日入而息》中得到一種自然而然的延續,畫家并沒有在此作中運用過度變形的表現手法,卻很有力地傳達出她長期以來壓抑、疲累的身心狀態和郁結在心靈深處的孤獨與無助。

圖2 周思聰 日出而作日入而息 紙本水墨設色102.5×103cm 1982年

1982年,周思聰所作的三幅《涼山婦女》,仍然保持了原來的寫實畫法,畫中人物的造型嚴謹,形體結構準確,身形比例協調。畫家運用不太連續的線條和更為干澀的筆線,畫面以墨為主,墨中有色,彝女粗糙的面部皴擦和暈染的效果很強烈,這種筆墨的表現方式更能突出主題的苦澀味道。周思聰似乎喜愛橘色和藍色,她巧妙地運用這兩種對比色,使整幅畫面有著特殊的和諧感。畫中彝婦飽經滄桑、歷經磨難的模樣真實而生動,她們微皺的眉頭和正視前方的雙眼,透露出無盡的苦澀與哀傷。周思聰用此種寫實手法所塑造的彝婦形象,在1983年的“彝女系列”中得到了一定的延續與發展。

(三)新的空間探求意識

1982年,周思聰嘗試創作幾幅把主體人物縮小、增大些許空間感的作品,這些作品所表現的主題都是高原暮歸。在《高原暮歸圖》(圖3)中,周思聰刻畫了一個從高原歸家的彝女形象。天色已晚,這個彝女用一根細線牽拉著一只肥大的黑牛向前緩行,面露喜悅而含蓄的笑容,姿態舒展而放松,身著輕便、松快的衣裝,不像上幅畫中的彝女所穿的棉袍顯得那么厚重了。畫中的線條、皴染與造型結合的方式很獨特,前景實,后景虛,加大了中景的留白部分,使畫面的空間變得更加開闊。整體色調的簡淡給作品增添了一絲溫暖而輕柔的氣息。在彝女題材的探索實踐中,周思聰嘗試與自己早已純熟掌握的寫實水墨人物畫傳統保持一定距離,她創造性的表達意愿更為強烈地突顯出來。從此幅作品中,可體會到周思聰已深化對彝女形象的理解。周思聰感受到彝女生活的豐富多面性,雖然這些彝女長期飽受艱辛和窮苦生活的磨難,但她們也會有負重勞作時的滿足和歡笑。周思聰不拘泥于寫實的細膩手法,更為注重細澀的線條和濕潤的墨色所特有的韻味,簡括而含蓄地表現出彝女在朦朧夜色中堅忍前行的感人情景。高原歸家的淳樸彝女形象、肥厚笨拙的黑牛形象與闊遠的夜空和高原上茂密的草叢構成了一幅靜謐而詩意的畫面,這種意象組合反映了周思聰對畫面空間感的積極探求意識。

圖3 周思聰 高原暮歸圖 紙本水墨設色68×66cm 1982 年

相比1982年的這幅“高原暮歸”主題的作品而言,1983年周思聰所創作的彝女“暮歸”系列在空間布局、人物的比例和造型、筆線的勾勒和皴擦、色墨的暈染以及肌理的制作等方面,都有很大進展,作品的藝術性和精神含量有大幅提高。周思聰描繪多幅彝女在高原上跋涉暮歸的圖景,這些畫面有著質樸和詩意的精神感覺,體現出生活的深度“意境”。而不像她在1982年的彝女題材作品中所采用的寫實而細膩的表現手法和特寫式的人物造型方式,畫家并非刻意制造一種很強的視覺沖擊力,而是要突破那種狹小、有限的空間感覺。

二、1983年“彝女系列”多種表現傾向的探索意義

1983年,周思聰一直處于相當勞累、煩悶的身心狀態下堅持工作和生活,經常忙于各種應酬事務,由此她傾訴道:“這種無可奈何的情況持續過久,常使我心灰意懶,精神上實在疲勞。”?1983年8月初,周思聰在西北之行的途中被確診患有類風濕關節炎,她的精力和體力已不能支撐其獨自去撫順和平頂山收集創作素材了,于是她徹底停滯了《礦工圖》組畫的繼續構思和創作進展,而“彝女系列”與她個人的性格氣質是最相契合的,畫家后來回憶性地說起:“實際上我并不是在表現彝民,而是表現我自己,我到了那里就有一種共鳴,好像在上一世的夢中曾經想見,這是一種精神上的融洽。”?相比1982年的“彝女系列”而言,1983年周思聰對彝女題材的探索表達更加豐富多樣,而且仍然保持了彝女形象的精神厚度和力量感。下面筆者根據1983年“彝女系列”的表達主題和畫面風格的差異性特點,把它們分為三種主要表現傾向:彝女質樸生活的真切描繪、彝女“暮歸”系列的精神內蘊和“三彝女”的抒情意味,并具體分析這些作品的形式語言和精神意涵,體會畫家的內在精神范圍所呈現出的寬闊度和豐厚感。

(一)彝女質樸生活的真切描繪

1983年,周思聰創作了幾幅表現彝女質樸和澀重生活面貌的作品。這些作品的畫風與1982年的《日出而作 日入而息》之間是一脈相承的,它們都是根據1982年大涼山寫生速寫中的人物原型進行再創作的,畫家認為在人物形象的塑造方面,“要樸素、自然,不要人為地編造”?。1982年,周思聰在去往四川大足的途中所經過的縣城里看到農民擺攤和販賣東西的情形,她被老農們窮困的生存狀態所觸動,那里緩慢的生活節奏讓她感到非常壓抑。在涼山彝族地區,周思聰遇見的一個臉生滿瘡、眼神痛苦的小女孩,讓她心痛得流下眼淚,過后仍難以忘記。即使時隔一年,周思聰仍對大涼山的彝女們保持著自己原初的記憶,當她翻看去年在現場所畫的許多彝女寫生速寫時,會很容易找到當時作畫的真切感受。她的《邊城小市》《秋天的素描》,意在表現彝女日常勞作生活的苦澀艱辛,畫面的整體色調暗沉陰郁,彝女的面部神態愁苦抑郁,仿佛有著說不盡的痛苦和無奈,這些畫作符合畫家當時煩悶、慌亂的心境。

周思聰在1983年夏季所作的《邊城小市》(圖4),表現的是三個彝女在臺階旁邊的磚石墻面下販賣東西的情景。畫中最前方的年輕彝女左手橫著搭在沾滿灰的破舊棉袍上,她披散著的濃密黑發上戴著橘紅色的頭巾,穿著一條藍橙色相間的百褶裙,倚著墻面站立著小憩,顯露出疲憊而惆悵的神態;身旁的彝女也倚靠在墻面上,寬厚有力的手臂把裝滿菜葉的簸箕扛在左肩膀上,盤起的頭發上系著一個白色頭巾,身著一套有橙色點綴的黑色彝裝,外披一件破舊的棉袍,寬大粗糙的雙腳緊貼在地面上,她呆望著右前方,似乎在期盼著買主的到來;最后面的彝女隱沒在暗黑的背景當中,她的臟棉袍把整個身體都遮蓋住,在一旁面露哀愁、苦悶的神色。畫中有統一的光源和強烈的明暗對比關系,光線從臺階的方向照來,從右至左逐漸變暗。周思聰用干澀、細直的線條,對畫面上的臺階、地面和墻面進行有秩序的塊面分割和嚴謹勾畫,她把這三個彝女的造型和其所依托的生活場景表現得真實而具體。《秋天的素描》中的人物組合關系更為復雜,前景的右方站著一個手拿布包的彝女,她愁苦的雙眼看向右前方,在默默地想心思,她身后是一個彎下腰投入曬糧的彝女,畫面后方表現的是一個年輕彝女,她的懷里抱著一個正在熟睡的小兒,她微皺著眉頭,神色哀傷而愁苦,這三個彝女都在為各自的事情忙碌著,互不干擾,相處的方式簡單而純凈,這正是周思聰所向往的自然、純粹的人際關系。這幅畫中的三個彝女構成了一種橫向向前的弧度關系,土黃色的麥粒鋪滿在地面上,形成一種帶有彎曲弧度和向后延伸的韻律美感,作為畫面主體色調的土黃色,更加突出秋季收獲的主題,畫面的布局安排得很和諧,別有一番風趣。周思聰細膩地刻畫出彝女的面部五官、寬厚粗糙的雙手和彝族服飾的特點、原始圖案的布袋,她用硬直的細線條清晰地勾勒出彝女的身形結構、復雜的衣紋關系和布袋的圖騰、紋理圖案,把干筆的皴擦、灰墨的渲染和灰黃色的平抹點染結合在一起。

圖4 周思聰 邊城小市 紙本水墨設色 98×101cm 1983年

這兩幅作品既具有很強的形式美感,又體現出深度的精神意蘊。周思聰追求的不單是通過直觀美感所能取得的畫面效果。這些能夠入畫的彝女形象,是直擊心靈、發人深思的。畫家的記憶能力非常強,她看到一年前在大涼山所畫的彝女寫生速寫,能夠找回當初對彝女的強烈視覺感受。她所真切描繪的這些彝女質樸有力的生活面貌,體現出她特別關切普通人的生存狀態并對自身沉重人生體驗的真誠表達,同時呈露出畫家對中國畫創新與發展問題的審慎思考。

(二)彝女“暮歸”系列的精神內蘊

1982年11月,周思聰從四川大涼山回到北京的家中,回憶起那里“低低的云層”“黑色的山巒”“天地之間陰郁的色彩”,認為大涼山的彝女們“都是天生的詩人”,她們平淡無奇的生活、她們的目光和踏在山路上的足跡都是“質樸無華的詩”?。經過一段時間的思考感悟和探索嘗試,周思聰在1983年的秋季創作出彝女“暮歸”系列,其中最具代表性的作品為《高原暮歸圖》。它反映出周思聰對那遙遠大涼山的自然景色和彝族婦女的深刻印象與強烈感受,而且她把更多的新想法和現實生活體驗融入畫面當中。這幅作品的空間布局非常開闊,彝女的比例大大縮小, 不再是以往特寫式的人物造型。畫中的彝女獨自一人負薪或負水,她們在陰郁迷蒙的夜幕下緩緩向前方行進。

《高原暮歸圖》(圖5)表現了一個負水彝女獨自行走在暮色蒼茫的高原上。彝女黝黑的臉龐露出淡淡的笑容,這是發自內心的喜悅和滿足。周思聰所傳遞的是飽經滄桑、苦痛后的樂觀與豁達的人生態度。這幅作品的畫面空間開闊,構圖布局的方式獨特:前景為負水彝女,中景為大面積湖水,遠處有一個沙洲。畫面整體色調暗淡,以墨綠、赭黃為主,畫面的干濕濃淡和疏密虛實的效果表現得恰到好處。近景處的負水女形象生動傳神,周思聰應該是參考了自己所畫的一幅彝女寫生速寫。兩幅畫作中的負重彝女的身形姿態非常相像,但《高原暮歸圖》中的彝女造型更加單純,彝女的神情也更為舒展放松。在這幅作品中,周思聰對彝女的面部五官刻畫得極為簡略,但彝女喜悅、滿足的神色卻溢于言表。彝女盤起的濃黑發辮、素凈破舊的服飾和裝滿水的沉重木桶,看起來是那么質樸自然。1946年吳作人的《藏女負水》,為年代較早的少數民族負水女題材的油畫作品。畫中的負水藏女形象生動概括,自然風光的描繪具體而真實。畫家似乎是為了忠實記錄自己在祖國邊疆的西南部寫生采風時所看到的美好景象。畫面的整體色調明快,散發出一種輕快平和的氣息。周思聰的老師葉淺予也曾創作一幅藏女負水的畫作《藏族婦女》。畫中藏女優美的身姿、華麗講究的服飾、精致的發辮、紅潤的臉龐、清秀的五官和喜悅放松的心情,根本看不出其負重前行的艱澀感覺,她背負的木桶就像是一個隨身攜帶的裝飾物,遠處則矗立著一座紅色的廟宇。這幅作品以即興寫生的手法來贊美少數民族在新中國的幸福和安穩的生活。通過與這兩幅作品相比,能真切感受到周思聰的《高原暮歸圖》有著更為深厚的精神內蘊,觀者能從此畫中深刻體會到畫家對負重彝女的體察與理解之情。

圖5 周思聰 高原暮歸圖 紙本水墨設色 46×64.5cm 1983年

1983年秋,周思聰所作的《高原暮歸》,云天低垂,寂寥曠遠,彝女踏在高原的山路上,仿佛是一首質樸無華的詩。周思聰在創作這幅作品之前已被確診為類風濕關節炎。長期的疲累煩悶和心灰意懶,讓她的身心遭受著痛苦的折磨.但她并沒有向困難低頭,而是把自己的沉重生活體驗在畫面上呈現出來。這幅畫作的整體色調灰暗,背景由大片的灰墨和淡赭色渲染而成,斑駁的墨色中有自然微妙的變化,左邊的留白含蓄蘊藉,近實遠虛的空間感很強。負水彝女在高原上艱難跋涉的姿態生動自然,彝女的造型耐看。彝女的膚色棕黃暗沉,神情愁苦而專注,左手向前微微伸展。周思聰用細澀而不連續的線條把彝女的身形結構簡略地勾畫出來,使其塊面的整體感很強。她對彝女衣飾的著色十分單純,僅在袖口、上衣下方和裙擺處用灰藍色進行皴擦和渲染,其他部分用淡墨和淺赭色渲染,呈現出白色彝裝素樸而破舊的視覺效果。這幅作品的構圖方式很巧妙,空間布局十分開闊,負水彝女的形象感人至深,正是周思聰腦海深處的詩意景象,整幅畫面的意境深遠而悠長。

從負重彝女“暮歸”這一主題的作品中,能體會到周思聰對生活深度意境的極力捕捉。畫中獨自緩行的負重彝女身處在空闊的原野上,暮云蒼茫,路遠迢迢,彝女平靜從容的神情,艱澀中帶著一絲滿足,這樣充溢著深沉大美的畫面感,仿佛是行走在靜謐大自然中的質樸詩篇。作為一位女性畫家,周思聰沉重的生活體驗和豐富細膩的內心世界,都借助藝術手段得到真誠而純粹的表達。她從對彝女寫生的真實描繪上升到捕捉自己對生命變化的誠摯感受,把對彝女形象的真切描繪與自身的人生跡歷緊密聯系在一起,生動自然地表現出彝女辛勤和堅忍的質樸模樣,絕不像少數民族風俗畫那樣純屬是為了觀賞愉悅和審美快感。

(三)“三彝女”的抒情意味

1983年,周思聰創作的《三彝女》和《三個女孩》,體現出她渴望在繪畫創作中超越現實苦惱和憂愁的愿望。這幅作品的整體色調不再像之前那么濃重,但仍有一層輕輕的苦味蘊含在畫面當中。《三彝女》(圖6)描繪的是三個彝族女孩在落日的余暉下共同分享收獲的愉悅情景,純樸的彝女形象看起來十分親切自然。畫中最左邊彝女的雙手搭在一根細長的木棍上,她應該是干了很久的農活,才獲得短暫的小憩時光,她平靜而溫柔地看向側前方;中間的彝女雙手捧著一個裝滿一半麥豆的簸箕,向同伴開心地展示著剛收獲的糧食;右邊背對著觀者的彝女左手拿著一個空簸箕,默默地觀看著這一切,三人之間的關系簡單而純凈。周思聰用細澀的線條清晰而簡略地勾勒出三個彝女的形體輪廓和五官。畫中彝女的膚色仍為暗沉的紅色,意在突出她們長久風吹日曬的辛勤和勞苦,她們的面部神態生動而有趣,盤好的發辮上系著橘色或藍色的頭巾。三彝女的服飾體現出很強的黑、白、灰對比關系,中間彝女的淺灰色上衣看起來還很時髦。周思聰把細澀硬直的線條勾勒、肌理紋路的制作效果與豐富變化的墨色暈染結合在了一起。畫面的整體色調為淡灰色,背景呈現出大片淺淡的橙黃與藍灰色相交疊的效果,有一種夢幻和神秘的觀感,左上方的太陽是用橙黃色平涂渲染出來的,它與簸箕中的麥粒顏色相同,畫面的整體感和層次感都非常強。

圖6 周思聰 三彝女 紙本水墨設色 54×100cm 1983年

從1983年周思聰所作的“三彝女”主題的作品之表現內容來看,可體會到彝女們簡單純凈的相處方式,安靜地待在一起或者共同分享一件美好的事物,就會令她們感到愉快、滿足。這幅作品中所呈現的三個彝女形象讓筆者同時聯想到周思聰與兩個好友馬文蔚和鄭培蒂間的珍貴情誼。周思聰在1983年6月和12月寫給馬文蔚的信中提起了她們三人在一起時所帶給她的一種歡樂溫暖和平靜滿足的感受:“在漸漸暗下來的窗前,和兩個理解我的人呆在一起,我不想說話,只想默默地看著你們……只要有你們在一起,那時我不曾感到孤獨。”?“飯菜很講究,然而一點也不香。要是我們在一起吃就不同了,連長滿毛的豬蹄都津津有味。”?周思聰與知己的相處方式是淡如水,她享受彼此之間的這份默契和純粹。這兩幅畫作傾注了她純凈而深厚的感情,真切樸實,飽含詩意。

1983年,周思聰對彝女題材的多樣探索,體現出她敏銳的藝術感覺和極高的創作悟性,她為探尋更為開放的表達路徑邁進了重要的一步。她擱置了先前社會主題性創作構思縝密、情節復雜的表現方式,選擇描繪彝族婦女安靜隨意的溫情生活狀態和艱澀負重的勞動場景。和同時期其他水墨人物畫家的作品相比,“彝女系列”的表現面貌更加清新多變,沒有純熟技法的賣弄,沒有隨意迎合的躁氣,畫風自然純粹,雅致脫俗,仿佛在向能真正懂得她的人喃喃訴說心底的痛苦與不安。畫面背景的深暗迷蒙,人物苦澀哀傷的面目表情和緩慢木然的動作姿態,是周思聰長期經受苦澀、負重的生活體驗和煩悶、寂寞的心緒后在藝術上的提煉概括與深刻表達,并不僅僅是對于形式美感的簡單追求,看到這些作品似乎就走進了畫家豐富而深沉的心靈世界。

三、1984—1985年:彝女題材探索的新動向

1984—1985年,周思聰嘗試運用水粉和油畫材料并借鑒西方現代藝術的形式語言來進行彝女題材的探索實踐。她改變此前質樸而厚重的畫風,追求作品的裝飾性趣味和平面化效果。盧沉后來回憶道:“在八五思潮影響下,思聰也畫過幾張致力于形式探索的畫。有的模仿立體主義手法,強調平面分割,有的借鑒漢畫像磚拓片效果。這一類畫后來卷起來,收在畫夾里,再也沒有拿出來過。顯然,思聰自己并不看好這些作品。”?從盧沉的這些話中,可看出周思聰當時迫切想把新的形式語言融入水墨人物畫的創作實踐中去,后來她卻放棄了這種過度西方化的探索方式。原因何在?這是筆者在下文要嘗試探討的問題。

(一)新媒材、新手法的嘗試性運用

1984年,周思聰使用水粉和油畫媒材創作了幾幅彝女題材作品,其中《正午》《母與子》和《倚樹彝女》為“僅存的公開發表的三幅油畫”?。下面筆者對前兩幅作品的畫面語言和表達意趣做具體的分析,并參照同年周思聰與盧沉合作的一幅水墨畫作品《草原月夜》的創作面貌,體會、思考畫家嘗試運用新媒材、新手法并追求畫面裝飾性、平面化效果的這種做法,是否飽滿有力地傳達出她的真實生活體驗和內在精神厚度,探究此類作品的表現方式對畫家日后“彝女系列”的畫風形成積累了怎樣的探索經驗。

1984年3月,周思聰在日本訪問期間即興創作了一幅彝女題材作品《正午》。由于手邊沒有合適的水墨畫材料,她便使用了方便可得的水粉和卡紙。這幅作品的畫面效果頗似油畫,整體色調濃重而沉穩,以土黃色為主。在此幅作品中,她描繪了兩個彝女在秋日的正午時分共同篩選麥粒的情景。位于畫面后方的彝女低垂著臉龐,神情無辜,淡漠地看向正在掉落的麥粒,近處的彝女背對著觀者,同樣俯視著地面上的麥粒。周思聰刻意夸張了這兩個彝女的形象特征:彝女圓潤的臉龐、寬厚的臂膀、肥胖的體態、寬大的腳面和黑灰的膚色,追求的是一種新的表達意趣。整幅畫面的裝飾化效果很強,彝女們右臂舉著簸箕,左手做著優雅的動作,沒有表露出身體的疲態和勞累感,像是在隨著節拍舞動身體。從日本歸國不久,作為第六屆全國美展的國畫評委,周思聰只好嘗試創作油畫作品參展。她便以這張水粉畫作為底稿,畫出另一幅相似度很高的油畫作品,把它也命名為《正午》(圖7),這幅作品獲得了此次美展的銅質獎。這兩幅《正午》的構圖方式特別相像,彝女形象的造型特征和身形姿態也非常一致,畫面的平面構成感很強,但畫家用油畫媒材畫的這幅《正午》,整體的色調感覺更加明亮、單純。畫中兩個彝女的膚色為棕紅色,她們的右手都舉著紅灰色的簸箕,左手仍擺著優美的姿勢,但她們的雙手更為小巧纖細,身姿也更加輕盈、靈活,她們身著深紫灰色和淡紫灰色相間的彝裝,彝裝上反射著金黃色的耀眼光線,土黃色和紫灰色的對比色塊造成了一種不和諧的畫面效果。畫中前方彝女的肢體動作有些扭捏,后方彝女的動作幅度更大。周思聰試圖弱化人物的外部輪廓線和形體結構線,突顯色塊構成的平面化效果。彝女的面部膚色雖然暗沉,但卻缺乏形象內在精神的深沉感。1992年《秋天的素描》的裝飾性趣味顯示出《正午》對其的影響,畫中兩個彝婦肥厚的體態、淡漠的神情,看起來并不真切感人,她們在勞作時的優雅姿態也脫離了表現對象的現實生活情狀。

圖7 周思聰 正午 布面油彩 120×120cm 1984年

《母與子》表現的是一個彝族母親把小兒舉在雙肩吃力前行的情景,彝女有著深棕色的皮膚、厚實的臂膀、粗壯的小腿、寬厚的大腳、肥胖傴僂的體態,她的右手做出刻意的展開姿勢,神情麻木而淡漠。周思聰采用平面構成的方式,摒棄了人物形象的外部輪廓線,對彝女和小孩的造型進行簡化和變形的藝術處理。畫面背景由不同大小和顏色的色塊組合而成。整幅畫面的裝飾性趣味和平面化效果明顯,但此作所傳達的精神厚度似乎不夠,令人難以充分體會到母親與孩子之間溫馨而幸福的親密感。

《草原夜月》是盧沉與周思聰合作的一幅水墨人物畫作品。盧沉原來的畫稿太實,他為了追求月夜朦朧的效果,而讓周思聰幫他“在畫面蒙一層比較透明的宣紙,線和形象都變成虛乎乎的,然后再勾線、再染”?。可見他們對畫面裝飾性趣味和夢幻、詩意效果的追求。他們運用平面構成的方式,對畫面進行復雜的構圖安排,描繪出幾個不同的人物場景,有騎馬的、結伴出行的、閑坐休憩的、躺著飲酒消愁的、孩子依偎在母親懷里的。整幅畫面的色彩很豐富,畫中的人物雖然姿態各異,但造型有些生硬、呆板,神態和舉止不夠真實、自然,略顯輕浮和平庸的形象氣質與草原牧民的真實生活感覺有所不同。

1984年,周思聰用油畫媒材和平面構成的語言所創作的這幾幅彝女題材作品,雖然帶來一種新鮮而特殊的視覺感受,然而并沒有飽滿有力地傳達出對象真實的生活體驗和內在的精神力量。當時美術界強調“自我表現”和“形式美”的創作氛圍,對周思聰探索性運用新的繪畫媒材和表現手法無疑發揮了重要影響。然而,引入新的形式語言以擴展此前表現手段與視覺效果的嘗試,盡管開展出新的作品面貌與表達“情趣”,卻也在很大程度上限制了她飽滿有力地傳達出彝女形象的內在精神特質和生命力量感。周思聰此前被羅中立《父親》中的那種深沉而純粹的美感所打動,她認為畫中的農民形象是發人深思的。而她后來運用裝飾性、平面化的新手法,使得人物形象的內在氣質與此前的苦澀負重和深沉持重的精神感覺拉開了距離。新探索之作看起來并不那么真切感人,時而帶有單薄的模仿痕跡。極有可能的情況是畫家當時難以意識到對這些新的觀念、語言、技法的運用,反而會減弱表現對象應有的生動性和藝術感染力。

(二)開拓新的藝術語言與作品面貌

1985年,周思聰的類風濕癥加重,“全身關節都出了問題,……特別是手和腿,腫痛,僵直”?,她深刻體驗到作為女性畫家的艱辛和困苦。長期以來,她默默隱忍著自己所遭受的身心打擊和痛苦磨難,能夠細膩體察那些真實干凈的生命感覺,但她并不滿足于停留在此前的創作狀態之中。在時代發展的新境況下,她渴求開拓新的藝術語言與作品面貌,于是她有意識地借取一些西方現代藝術的表現資源,并從古老的漢畫像石藝術中吸收某些畫面元素。《收割》《賣酒器的女人》和《母子圖》反映了畫家的這種新的探索動向。

《賣酒器的女人》(圖8)描繪的是兩個蹲坐在地面上的彝女販賣酒器的場景。周思聰運用塊面分割和平面構成的方式,表現出地面磚塊排列的秩序性和彝女服飾的幾何化意味。她把黃色、藍灰色的暈染與灰墨的皴染結合在一起,并讓畫面呈現出肌理紋路的制作效果。她用細澀堅實的筆線把彝女的面部特征和身形結構簡略地勾畫出來。畫中彝女的身形瘦弱苗條,右下方的彝女側身而坐,右手拿著一個酒杯,平靜而疲倦地望向正前方;位于畫面后方的彝女扎著一個馬尾辮,她的雙手交叉著搭在腿上,她棕黃色的臉龐瘦削憔悴,眼眶凹陷,厚厚的嘴唇微微張開,面露愁苦、抑郁的神色。這兩個彝女的姿態拘謹、僵滯,精神感覺空虛而消沉,她們百無聊賴地坐在一起,擺在她們周圍的是一些帶著原始幾何圖案的漆器酒具。雖然周思聰把彝女形象刻畫得很苦澀和憂愁,但畫面的裝飾性趣味和色塊組合的平面化效果妨礙了作品飽滿有力地傳達出表現對象沉重的生活體驗和真實的感情訴求。

圖8 周思聰 賣酒器的女人 紙本水墨設色 96×90.5cm 1985年

1985年11月,周思聰受中央美院國畫系之邀給大三的學生講授“人體寫生”課,這是她有生以來第二次畫“人體”。在課堂上,她用鉛筆、圓珠筆和小卡紙畫了許多女人體的速寫作品。她摒棄自己在1979年的《人體寫生》中所用的那種形準、穩重的素描畫法,而是選擇借鑒新的造型觀念和表現手法。周思聰夸張了這些女模特的肩、臂、胸、腹、臀和腿,用細澀的線條簡括地畫出她們肥胖柔軟的體態特征,并且把她們的姿態表現得有些輕浮散漫。從這些作品中,可體會到周思聰想擺脫原來形準結實的作畫規范,嘗試追求畫面的形式感和趣味性。盧沉認為她的這些女人體速寫“為了給人以變的感覺,把婦女畫得很丑、很笨拙,不夠自然。有一種風格化、類型化的傾向”?。從這句話中,能體會到盧沉后來已經意識到為了追求新變而套用某種觀念和方法作畫的方式,可能會使作品喪失某些更為可貴的厚重內涵和精神品質。

受新潮美術的影響,周思聰嘗試運用新的表現語言和創作技巧,追求裝飾性和形式化的“趣味”,這新的“趣味”給作品的整體感覺與精神表達帶來了很大的變化。相比1982—1983年她所表現的那些苦澀負重的彝女形象而言,這一階段的“彝女系列”傳達出的精神力度在逐漸減弱。畫家所借取的這些新的觀念、技巧并沒有充分表達其自身的真實感受和精神厚度,神情淡漠、空虛感明顯的彝女形象也不足以讓她從苦悶沉郁的現實生活中獲得心靈的慰藉和感情的抒發,這可能是她此后放棄這種過度西方化的探索方式,轉而去追求“變幻無窮的黑白”?水墨畫的重要原因。從20世紀90年代的“彝女系列”中,可體會到周思聰更注重表達筆墨的韻味和含蓄蘊藉的畫面效果,但她仍沿用了1984—1985年的彝女題材作品中的人物造型方式和精神表達限度,那些新的彝女形象遠離了苦澀負重、堅忍不屈的精神特質,轉而帶著一種清閑靜雅的視覺感受與精神趣味。

四、結語

1982年,周思聰對彝女題材的初步探索,在很大程度上體現其渴望擺脫《礦工圖》組畫創作所帶來的身心困境。彝女艱辛負重和高原暮歸的生活情景不僅質樸自然,真切感人,還蘊含著畫家真誠飽滿的精神投注:那苦澀深沉的生命體驗和飽含深情、悲憫感的生活態度,讓這批作品獲得了突破題材本身的精神意涵。1983年,周思聰對“彝女系列”有著更加豐富多樣的探索傾向,她保持住當初對彝女的深刻印象,忠于自己的現實生活感受,融入了自身痛苦、孤獨的心緒和沉重、壓抑的人生體驗,傳達出表現對象的精神厚度和力量感,超越了純粹形式美的探索與表達層面。1984—1985年,受新潮美術的影響,周思聰嘗試追求中國畫的“現代感”。不少年輕畫家直接挪用西方現代藝術的種種形式語言、表現技法,把它們作為中國畫現代化革新的主要方式,而對新中國所積累的寫實型水墨的探索路徑、經驗方式基本持批判和否定的態度,追求獨立于歷史脈絡、社會現實的審美自律性,這一整體的時代觀念轉向,無疑影響了周思聰其時的創作理念和探索實踐。1982—1985年,“彝女系列”的作品面貌由苦澀、負重的精神特質轉變為更重裝飾性的審美意趣,此前作品所蘊藏的內在精神含量變得薄弱起來。周思聰在此階段所面臨的創作問題,讓人想到她之前創作《礦工圖》時所遭遇的身心困境,她在新時期初期所借取的這些新觀念、新技巧是否充分表達出她自己的真實感受和精神厚度?這是一個值得深思的問題。

注釋:

①周思聰:《自傳》,刊載于《周思聰畫集》,天津人民美術出版社,1991年。

②郎紹君:《心欲靜,憂未歇——周思聰十年作品略讀》,《周思聰畫集》的序言,天津人民美術出版社,1991年。

③馬文蔚:《周思聰與友人書》,大象出版社,2006年,第72頁。

④同上。

⑤同上。

⑥同上,第73頁。

⑦同上。

⑧同上,第74頁。

⑨同上。

⑩ 顧丞峰:《周思聰訪談錄》,江蘇畫刊,1991年第1期。

?周思聰:《致張揚》,1986年1月12日,選自《周思聰文集》,榮寶齋出版社,1996年,第47頁。

?同⑩。

?周思聰:《談畫錄》,1983年,刊載于《周思聰文集》,榮寶齋出版社,1996年,第19頁。

?馬文蔚:《周思聰與友人書》,大象出版社,2006年,第73—74頁。

?同上,第95—96頁。

?同上,第106頁。?盧沉:《從寫實、表現到抒情——一個天才畫家的勤奮足跡》,選自《盧沉 周思聰文集》,朱乃正主編,人民美術出版社,2006年,第103頁。

?華天雪:《中國名畫家全集?周思聰》,河北教育出版社,2002年,第95頁。

?盧沉、郎紹君、華天雪:《盧沉訪談錄》,《美術研究》,2010年第2期。

?馬文蔚:《周思聰與友人書》,大象出版社,2006年,第119頁。

?同 ?。

?周思聰:《藝術想法》,選自《周思聰文集》,劉曦林、盧沉主編,榮寶齋出版社,1996年,第22頁。