FDI與環境污染的關系研究

——來自中國的經驗數據

張 軍,郭希宇

(重慶理工大學經濟金融學院,重慶 400054)

一、引言

近些年來,中國已經成為世界上接受外商投資規模最大的國家之一,據統計,2016年我國合同利用外資項目超過27 900個,實際利用外資金額達到1 260.01億美元①數據來源于《中國統計年鑒2017》。。FDI(Foreign Direct Investment,外商直接投資)為我國經濟發展帶來了充裕的資本和先進的生產、管理經驗,是我國經濟增長的一個重要引擎[1]。與此同時,我國環境狀況不容樂觀,廢水排放導致的水資源污染、廢氣排放導致的酸雨和大氣污染、固體廢棄物排放導致的土壤污染等問題日益嚴重,我國居民的生存環境受到挑戰。據環保部2015年的統計數據,我國主要大中城市全年空氣質量達到及優于二級的天數平均為255.93天②數據來源于《中國環境統計年鑒2016》,空氣質量平均值由筆者計算得出。。在這一背景下,考察FDI對我國環境狀況的作用具有重要的現實意義。

隨著全球化進程的加快,國際合作更加頻繁,我國每年吸引巨額外資流入已然成為常態,FDI是否導致了我國的環境污染?它影響環境的傳導路徑又有哪些?對這些問題的研究和解決無疑具有較大的現實意義,本文將對這一系列問題進行實證分析。

二、文獻綜述

國內外不少學者對FDI與東道國環境污染的關系進行了研究,成果也較為豐富,依照觀點不同可歸納為3類:“污染避難所”假說、“污染光環”假說和“折衷論”,現分別進行述評。

其中,作為主流觀點之一的“污染避難所”假說(Pollution Heaven Hypothesis)由Walter等于1979年提出,他們認為發達國家存在著較嚴格的環境管制標準和較高的治污成本,相比之下發展中國家對環保標準要求較低,因此發達國家會將污染密集型產業轉移至發展中國家,從而給發展中國家帶來環境污染[2]。由于發展水平較低的東道國存在這種比較優勢,如果它們為了吸引外商投資而“向底線賽跑”則會進一步惡化東道國的環境。支持“污染避難所”假說觀點的學者還有Dean[3]、Jorgenson[4]等。國內學者楊博瓊等研究認為FDI有利于我國的資本積累和技術水平的提升,但是資本的增加導致了產業結構污染密集,雖然技術進步能在一定程度上降低污染密度,但從總效應上來看,FDI最終加劇了我國的環境污染[5]。張學剛等的實證分析也得出了在中國經濟高速增長的過程中存在“污染避難所”現象的結論[6]。國內學者的研究支持該假說的還有王碧芳[7]、上官緒明[8]、計志英等[9]。簡言之,研究該領域的諸多學者從治污成本、環境管制標準、資本積累和技術水平等角度考察了FDI對東道國環境的影響,較早地提出了FDI加劇東道國環境污染的觀點。

“污染光環”假說持有與“污染避難所”假說截然相反的觀點,認為FDI對東道國的環境產生了積極的正面影響。Frankel認為引進外商的同時會為本國帶來新的生產技術和設備,先進的生產技術有利于提高本國環保水平從而在一定程度上改善該區域的環境[10]。Letchumanan等進一步指出FDI會通過技術外溢對東道國其他企業產生示范作用,有利于提高當地的環境質量[11]。也有學者認為FDI促進了東道國環境治理技術的更新與進步,會對提高東道國環保水平產生積極作用[12]。研究成果支持“污染光環”假說的學者還有Wagner等[13]。國內學者聶飛等的研究表明,FDI的引入對改善城市環境起到了積極作用,國外企業的來華投資具有“污染光環”特征,并且中西部城市相對于東部城市而言,FDI對本地區污染狀況的影響更為顯著[14]。許和連等認為“污染避難所”假說不成立,該研究選取的時間序列為2000—2009年,使用探索性空間數據方法進行分析,發現FDI高值聚集區的環境污染程度較低,而FDI低值聚集區的環境污染程度卻較高,實證結果質疑了“污染避難所”論[15]。劉飛宇等的研究成果也表明“污染避難所”假說在中國不完全成立,外資企業的進入改善了當地的環境質量,并且西部地區FDI的引入對工業煙塵、工業二氧化硫和工業廢水的抑制效果優于中部,弱于東部[16]。研究結論支持“污染光環”假說的國內學者還有黃菁[17]、李金凱等[18]。

第三類觀點可歸納為“折衷論”。具體而言,有學者提出FDI對環境的作用具備多種影響效應,其結果決定于總效應的大小。Grossman等在做實證檢驗時首次對FDI對環境產生的作用進行效應分解[19],其后學者如He、Chew等也認為FDI對環境污染的作用存在著復雜的傳導機理,并將其分解為規模效應、技術效應和結構效應等,它們的作用效果視實際情況而定[20-21]。國內有學者認為“污染避難所”和“污染光環”兩種假說并非不可調和,可以在一定程度上融合,即FDI在東道國分別扮演“天使”和“魔鬼”的角色,他們認為外商在東道國投資時會通過資本輸出、產業轉移等向發展中國家投資建立污染水平較高的生產線,可能會惡化當地的生態環境;但外資企業又具備先進的生產技術和經驗,有較高的環保標準,又會提高被投資地區的環保水平,因而FDI對東道國環境的最終影響由各種效應的總和決定[22-23]。

對于FDI與東道國環境污染的關系,不同專家學者得出了不同甚至截然相反的結論,此中原因可能是多方面的。其一,研究對象不同導致選取數據不同。對于不同國家、地區,所研究的地理區域及層面的差異較大可能會導致結論不同;另外,考察的時期跨度及精確度不同也會對實證結論產生重要影響。其二,選取的研究方法不同。有學者利用聯立方程模型并選取年度數據定量分析FDI對引入國環境狀況的作用,對于該模型眾學者采用的估計方法也不盡相同,主要分為單一方程估計方法和系統估計方法。不同計量方法在利用經驗數據擬合、反映經濟現實時其合理性和準確度等會有差別,甚至會得出完全相反的結論。其三,研究者的主觀偏好、認識局限和現實數據的缺失與準確性問題也會對研究結果產生重要影響。基于以上種種原因,不難理解對于同一問題為何會產生不同甚至截然相反的結論。

與以往的研究相比,本文在構造環境污染量這一核心指標時,將工業企業排放的廢水、廢氣、固體廢物納入,綜合考察環境污染程度,而非僅僅以工業SO2排放量作為環境污染水平的代理變量。另外,本文構建了產業結構方程,將金融發展深度這一重要外生變量寫入其中,因為一國金融業的發展會對其產業結構及規模的調整產生影響從而使模型擬合效果更好,更符合實際。在技術水平方程和環境規制方程中分別將變量R&D和Ep滯后一期,以體現兩變量對系統的動態作用機制,使經濟系統更準確地反映現實。

三、模型、數據與方法

(一)模型建立與變量說明

受Grossman等[24]研究思路的啟發,本文在包含規模效應、結構效應和技術效應的分析框架基礎上,引入政府規制效應,以期更全面而準確地探索各變量對環境污染的影響,從而確定FDI對我國環境污染的實際作用。本文首先構建包含多影響因素的環境污染模型:

其中:Ept表示t期環境污染程度,Yt表示t期經濟規模,Inst表示t期產業結構,Tect表示t期的生產技術水平,Erlt作為t期的環境規制水平的代理變量。Ep單位為億噸,表示本國領土內當年度工業企業排放的“三廢”總質量。本研究所指“三廢”由廢水、廢氣、固體廢物組成,其中廢氣由SO2排放量度量,然后將“三廢”排放量加總以衡量本國環境污染程度。需要說明的是,本研究不將污染總量與當年度總人口作比值求得平均,因為我國領土面積是一定的,人口在研究時期區間內是變化的,人均污染量的下降未必意味著環境質量的提升,當人口增長速度大于污染物排放增速時即如此,而我國居民基本生活在我國領土上,在固定面積上污染總量的下降更能反映本國污染狀況的改善。產業結構Inst用第二、三產業增加值總和與GDP的比值表示,測度一國現代部門的發展程度。Tect表示中國的生產技術水平,本文參考Grossman等[24]的研究,用人均產出水平來表示技術水平,單位元。Erlt表示當年度的環境規制水平,單位億元。

模型(1)的具體形式可表達為:

其中:Yt為國內生產總值,即用GDP度量本國經濟規模。本文基于C-D生產函數,加入FDI和環境污染水平Ep,建立規模方程:

其中:K表示資本存量,本文借鑒李永軍[25]的研究成果,用全社會固定資產投資表示。由于統計數據中的FDI數額以美元計價,故根據當年度的匯率的年平均價①數據來源:中國人民銀行網站。折算成相應的以人民幣計價的數額。同理,FDI亦進行相應折算,單位億元。L表示中國的勞動力投入,用當年度的全社會就業人員表示,單位萬人。

接下來,衡量現代部門發展程度的產業結構方程和表示國民產品生產效率的生產技術水平方程分別確立為:

其中:Fin表示金融深化程度,計算方法為用當年末金融機構貸款余額與當年度GDP的比值表示。R&D表示科研(研究與試驗發展)經費投入,單位億元,用以衡量本國政府和企業在科學技術研究與開發上的投入,明顯地,科研投入量越大對技術水平的提高越有利,使得生產更有效率。我們將變量R&D滯后一期,因為從經費投入到取得科研成果存在一定周期。最后,建立環境規制方程:

其中:Erl用工業污染治理投資額計量,單位億元,包含治理廢水、廢氣(SO2)和固體廢物三方面的投資。上期的污染情況會影響本期的環境規制水平,故將方程右端的Ep滯后一期。

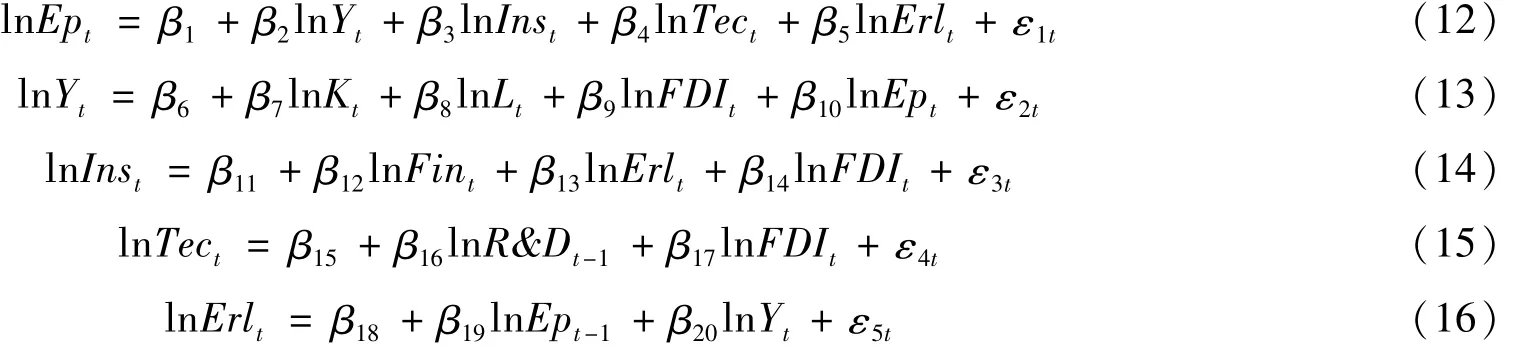

綜上所述,本文擬建立的聯立方程模型為:

式(7)—(11)即為由環境污染方程式(2)、規模方程式(3)、結構方程式(4)、技術方程式(5)和環境規制方程式(6)組成的聯立方程組。為了控制數據的振蕩程度,并且使模型免于異方差和多重共線性問題的干擾,我們對所有變量取自然對數。從而,模型最終確定為如下形式:

需要指出的是,本研究將環境污染水平Ep、經濟規模Y、產業結構Ins、生產技術水平Tec、環境規制水平Erl列為內生變量,將外商直接投資FDI、金融深化程度Fin、科研經費投入R&D、資本存量K、勞動力L設為外生變量。

(二)數據描述性統計

表1報告了各變量的描述性統計信息,包含平均數,中位數,最大、最小值,標準差等,以展現諸變量的基本信息。從表1可以清楚地看出本研究所選取的樣本時間跨度為20年,共設定內生、外生變量10個,由于各指標的定義規則、數據處理前文已做詳細介紹,在此不再贅述。另外為了易于展示,數據精確度保留至個位①如需要原始數據,可向筆者索取。。

(三)效應分解、識別與估計方法

為了進一步刻畫FDI對我國環境污染的作用,本文借鑒楊博瓊等[5]的做法,分別將環境污染方程式(12)、經濟規模方程式(13)、產業結構方程式(14)、生產技術方程式(15)和環境規制水平方程式(16)兩邊對FDI求偏導并整理,結果如下所示:

進而,我們得到了FDI對環境污染作用的4種效應的計算表達式。其中,式(21)表示規模效應、式(22)表示結構效應、式(23)表示技術效應、式(24)表示環境規制效應。

聯立方程模型是由多個方程構成的一個復雜系統,系統內部各方程所含變量彼此可能存在因果關系,所以在對該模型進行估計之前,應當判斷它是否可估計,即對聯立方程系統進行識別[26]。若從聯立方程系統的簡化形式中能估計出全部的結構式參數,則認定該方程為可識別的,否則該方程不可識別。簡言之,聯立方程模型的識別依賴于模型中所有的方程均可識別,有一個方程不可識別則意味著整個模型不可識別[27]。對于模型中一個確定的隨機方程,給定相關變量的樣本觀測值后,它的參數具備確定的估計量,分兩種情況:(1)恰好識別,指方程的結構式參數具有唯一的估計量;(2)過度識別,指某個隨機方程具備多組參數估計量。

表1 描述性統計

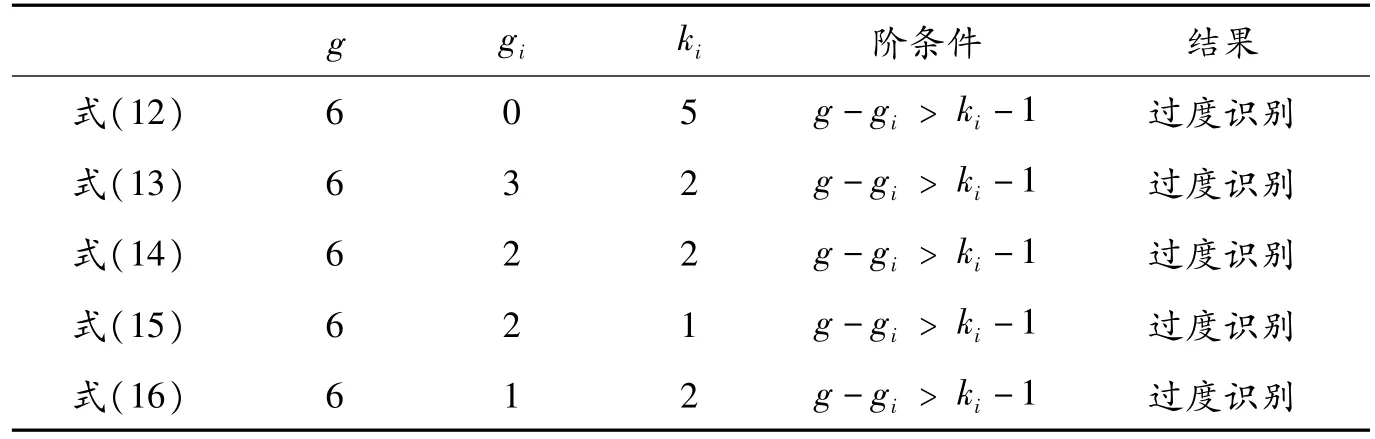

識別的方法主要有秩條件和階條件,秩條件用來判別結構方程是否可識別,階條件用以判斷該方程是恰好識別的還是過度識別的。秩條件是一個充要條件,階條件是一個必要條件。對于大型聯立方程模型而言,秩條件的計算極其繁瑣,階條件一般足以確保方程的可識別性,雖然秩條件是重要的,但不去檢驗它,通常不會導致什么嚴重問題。因此,本文計算階條件以判斷所建模型的識別性。階條件是指:如果一個方程可被識別,那么它所不包含的先決變量個數必須大于或等于其所包含的內生變量的個數減1。分別對環境污染方程式(12)、經濟規模方程式(13)、產業結構方程式(14)、生產技術方程式(15)和環境規制水平方程式(16)進行識別,其中g表示先決變量個數,gi表示第i個方程所含先決變量個數,ki表示第i個方程包含的內生變量個數,識別結果如表2所示。

表2 階條件識別結果

結果顯示,模型中所有方程均是過度識別的,故所建立聯立方程模型是可識別的。對于可識別的聯立方程模型而言,估計方法主要有單一方程估計方法和系統估計方法,前者亦被稱為“有限信息法”,包含普通最小二乘法(OLS)、加權最小二乘法(WLS)、二階段最小二乘法(TSLS)、加權二階段最小二乘法(WTSLS)和似不相關回歸法(SUR)等。系統估計方法也被稱為“完全信息法”,包含三階段最小二乘法(3SLS)、完全信息極大似然估計法、廣義矩估計(GMM)和多元GARCH方法等。單方程方法沒有考慮擾動項之間可能存在的協方差,所以不是很有效。3SLS同時估計聯立方程系統的全部結構方程,當方程右邊變量與擾動項相關,并且擾動項之間存在異方差和同期相關時,3SLS是一種有效的方法。3SLS法的基本思路為:首先用2SLS估計每個方程,然后使用GLS對整個聯立方程模型進行估計。第一階段,估計聯立方程系統的簡化形式,得到內生變量的擬合值;第二階段,用內生變量的擬合值得到聯立方程模型中所有方程的2SLS估計,從而得到跨方程的方差和協方差矩陣;第三階段,用GLS方法得到模型的參數估計量。本文使用3SLS對所建立的聯立方程模型進行估計,將先決變量 K、L、FDI、Fin、R&D(-1)和Ep(-1)列為工具變量。

四、實證結果

本研究選取中國1997—2016年的經濟運行數據,數據來源為《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》和中國人民銀行網站,用Eviews 10進行估計,結果如表3所示。

從表3中可以看出,方程(12)的可決系數超過70%,方程(16)的可決系數在87%以上,其余3個方程的可決系數都在90%以上,說明聯立方程模型的擬合優度較好,對環境污染的解釋能力較強。同時,模型參數估計值大部分是顯著的而且顯著水平較好,說明本模型的建立和變量的選取都是比較合適的。方程(12)中ln Yt前的系數為-62.046 9,ln Inst前的系數為45.825 7,ln Tect前的系數為63.923 4,ln Erlt前的系數為-0.339 9,表明我國經濟規模的擴大和環境規制水平的提升有效地抑制了環境污染,對環境改善起到了積極作用,而產業結構的升級和技術水平的進步對我國環境起到了負向影響。需說明的是,本文把產業結構定義為第二、三產業增加值之和與GDP的比值,估計結果顯示,包含工業、建筑業等在內的第二產業和服務性質的第三產業的發展對我國環境污染起加劇作用。本文的技術水平以生產技術水平衡量,不含環境技術水平。估計參數表明,我國國民生產技術的進步、生產效率的提高也對生態環境起負向作用。FDI的引入顯著地促進了中國經濟增長,這也符合我們預期,FDI每增加1個百分點,我國的經濟規模將平均擴大1.24個百分點。FDI對產業結構的作用亦是正向的,FDI每提高一個百分點,中國產業結構的現代化水平將平均提高約0.04個百分點,與此同時,生產技術水平和環境規制水平將分別提升0.18和0.08個百分點,作用也是積極正向的,可見外商資本的進入并非“魔鬼”。基于表3的估計結果,我們利用前面推導出的算式,可確定規模效應為-76.807 8,結構效應為1.763 9,技術效應為11.477 19,環境規制效應為-0.026 99,總效應為-63.593 7。從作用強度上看,規模效應的影響最大,技術效應其次,結構效應再次,影響強度最小的為環境規制效應。總體而言,FDI每增加1個百分點,我國環境污染程度將平均減小約63個百分點,這意味著FDI起到了抑制我國環境污染的作用,即對我國生態環境的改善起到了積極作用。

表3 模型參數估計結果

五、結論與建議

(一)結論

本研究選取中國1997—2016年的經驗數據,使用聯立方程模型系統估計了FDI的進入對中國環境污染的影響,實證結果顯示在所研究的樣本時間范圍內,“污染避難所”假說在中國不成立,FDI的引入具備“污染光環”效應。具體而言,FDI在一定程度上刺激了中國的經濟增長,同時促進了中國生產效率的提升。FDI對產業結構的作用亦是正向的,與此同時,FDI的進入對中國生產技術水平和環境規制水平的作用也是積極的。中國經濟規模的擴大和環境規制水平的提升有效地抑制了環境污染,對環境改善起到了積極作用;而追求單向的產業結構的升級和不注重環境技術水平的進步對環境狀況起到了不同程度的負向影響。從對中國環境污染的總效應上看,FDI有利地促進了中國生態環境的改善。

(二)建議

基于以上認識,建議:(1)繼續擴大國際合作,引進國外優質資本,鼓勵擁有先進環保技術和生產技術的外資企業來華投資;(2)實證結論指出我國經濟規模的擴大抑制了環境污染,可見近20年來我國經濟的增長并非以犧牲生態環境為代價,政府部門和企業部門應積極利用經濟規模擴大對改善環境的正面作用;(3)參數估計結果表明環境規制水平的提升有效地抑制了環境污染,所以在產業現代化的過程中,需要加大對企業排污的監管力度,從重處罰各種污染環境、破壞生態平衡的違法行為,淘汰一批高污染、高能耗的企業;(4)面對追求單向的產業結構的升級和不注重環境技術水平的進步影響了我國環境質量的問題,政府部門和企業應加大對環保事業的科研投入,提高生產的環保水平,改進本國的污染治理技術[28]。