風水林的生態景觀探析

摘 要:如今隨著社會經濟的發展,生態、環境、資源等方面存在的問題逐漸暴露。要想解決這些問題,單純依靠自然科學和技術方法遠遠不夠。近年來,從人文思想和自然科學的角度綜合展開研究的方式越來越引起國內外專家和學者的重視。中國千年歷史積累了很多智慧文明,其中道家思想是諸多智慧文明中的典范,具有強大的生命力,蘊含豐富的和諧觀念以及人和自然的相處之道。文章透過道家思想對風水林的生態智慧進行分析,尋求解決當今生態環境問題的新思路。

關鍵詞:道家思想;萬物一體;風水林;生態智慧

一、風水林

(一)風水林的產生

1.中國古村落在歷史的發展中形成了風水林的概念

風水林是中國特有的“樹林+村莊”的模式,樹林常常種植在村莊旁邊,起著保護村落、改善風水的作用。古人受風水觀念的影響,認為樹林給鄉村帶來好的風水,故稱其為“風水林”。現如今,運用現代科學知識,從生態的角度,可以更加科學地分析出風水林能帶來好風水的原因。

2.風水林是中國華南地區鄉村的特色

華南地區的很多村落在選址時常常追求好的布局,認為好的布局有利于村落的生存和發展。好布局的原則是“山環水抱”,同時村民會在茂密的樹林旁興建村落或在村落旁種植大片樹林。村民通常認為,樹林生長得越好,村落的風水就會越好,村落與林子是共生共榮的。因此,這片在村莊旁邊的樹林便成了村子的綠色保護屏障,同時也具有象征意義。村民基于保持村莊良好風水的目的,自覺地維護這片樹林,對這片樹林進行人工保護或者栽培天然生長的植物,村莊的風水林由此延續下來。

(二)風水林的分類

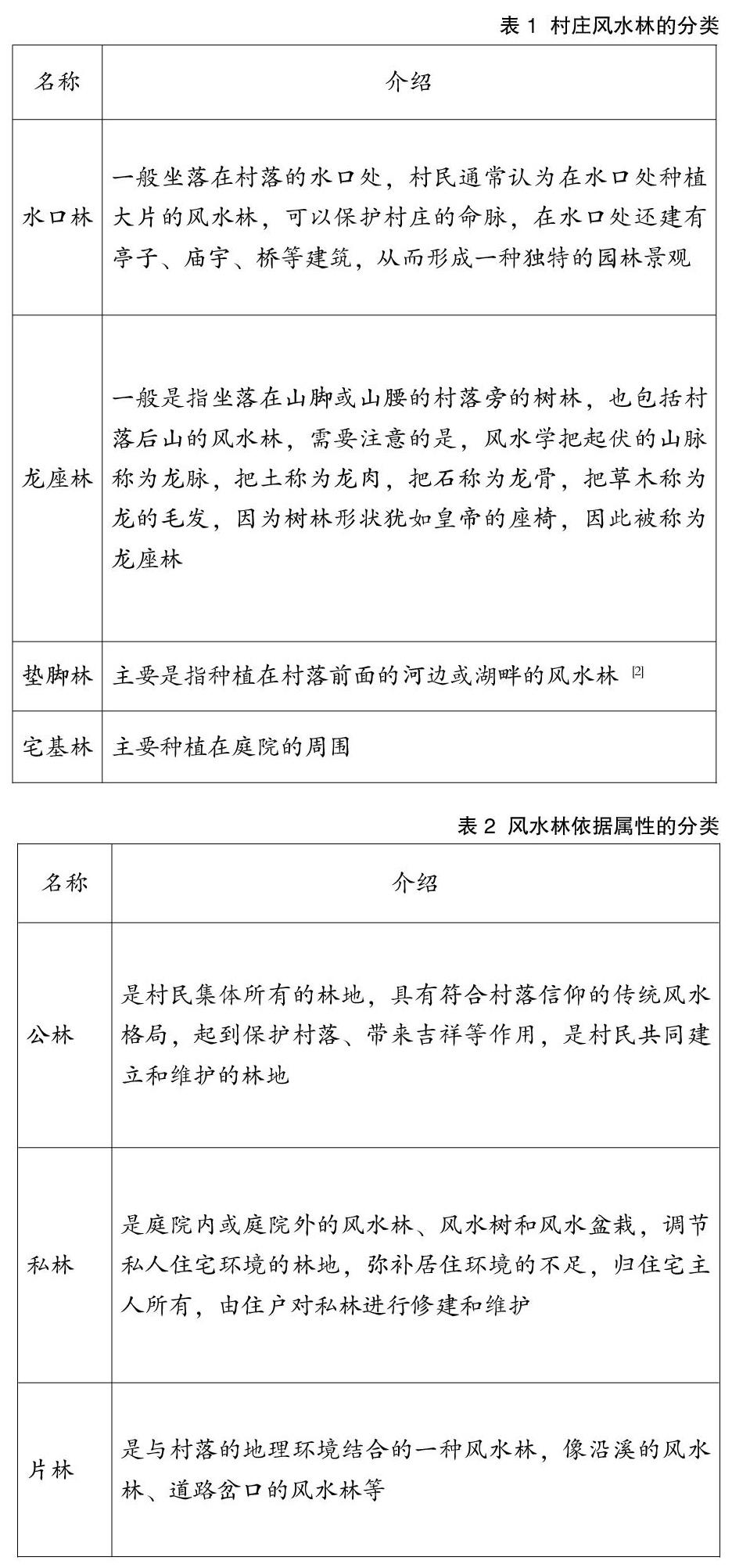

村莊的風水林可以分為四類:水口林、龍座林、墊腳林、宅基林[1](表1)。

還有一種說法將風水林分為三類,分別是擋風林(圖1)、下墊林(圖2)以及龍座林(圖3)。

擋風林也叫擋煞林,這種風水林一般種植在盆地的水口處。由于寒冷的北風、西北風和東北風容易使人受涼生病,擋風林可以抵擋烈風,能阻擋或削減對人體有害的磁場、離子或粒子流等。

下墊林通常種植在河邊。建在河邊、湖畔的房子或墳墓周圍假如沒有下墊林,布局上便會顯得頭重腳輕,失去莊重感,而且山上水流的沖刷容易導致滑坡,因此在河邊或者湖邊種植樹林可以減少自然災害的發生。

龍座林種植在山坡上的房子后面,假如房子后面沒有樹林,暴雨來臨時,房子會被沖刷得很厲害,四面受到的風力也很大,在此種植樹木能抵擋暴雨、減小風力。

有的學者按照風水林的屬性將風水林分為三類:公林、私林、片林(表2)。

村莊的風水林,一般來講,是公林,是村鎮集體共有的資源,是村落構成的一部分,村民共同對其進行管理。

(三)“好風水”形成的原因

風水林為什么能改善村莊的風水?在古代,因為科學技術不夠發達,人類的知識水平不高,風水林便多了層神秘色彩,村民對于風水林更多的是崇拜和信仰,這也是風水林得名的原因。如今通過生態的角度進行分析,便可解開其中的奧秘。首先,很多村莊的風水林建在風口或者環繞村莊而建,相關資料表明,這樣的布局使樹林擋住風口,具有分流烈風的作用。其次,樹林有大小不等的儲水和蒸騰功能,這意味著,樹林可以改善環境濕度,吸收熱量,降低溫差,減少蒸發量,從而惠及村莊農作物的生長。總的來說,風水林抵擋了烈風,保持了空氣濕度,利于莊稼生長。因此,風水林有效改善和保持了村莊的生態環境,從而形成古人所謂的“好風水”。

19世紀40年代到70年代,由于各種原因,風水林沒有受到重視,有些村莊的風水林甚至遭到破壞。隨著科學和經濟的發展,人們越來越注重生活質量,越來越注重生態環保和可持續發展,逐漸認識到風水林對于村莊的重要性,因此風水林的重建和保護引起了村民和學者們的重視。

二、道家思想中人與自然的關系

(一)“天、地、人”的關系

風水林的布局和規劃是中國傳統居民智慧的體現,其背后是人們將村莊與風水林的存亡視為一體的原始初衷,是人與自然一體觀的體現。早期的道家思想曾強調萬物同生共運,強調天、地、人之間的自然生態平衡關系。[3]

道家思想是中國古代具有一定影響力的思想流派之一。春秋戰國時期,老子集先人智慧,總結道家思想,形成了系統的理論體系,道家思想就此成型。自產生以來,道家思想逐漸豐富和發展,對中國的歷史和文化以及建筑和園林風格等都產生了深遠的影響,同時,也傳播到了韓國、日本等國家,是學術界的研究熱點之一。

“道法自然”是道家思想的第一原則。老子認為天地萬物皆由“道”化而生,道生一,一生二,二生三,三化萬物,天地萬物的運動變化遵循“道”的規律。那么,“道”的規律是什么?道家的“道”是指天地萬物的本質以及自然萬物自身循環的規律,即最根本的規律就是自然。面對自然萬物,道家主張用“道”來探究自然、社會、人與人之間的關系,提倡人與自然和諧共生。道家認為世間萬物各有自身的存在價值和規律,理想的太平世界是人與各個層次的自然事物和諧相處,共生共榮。早期的經典著作《太平經》寫道:“天地中和同心,共生萬物。”男女同心而生子,父母子同心共成家,君臣民同心共成國,天地人同心的世界就是道家理想的太平世界。

若天地人同心,那么人類是否能代表自然的意志,成為萬物的主宰?《道德經》第三十四章寫道:“萬物歸焉而不為主。”自然界中的生態系統由生命系統與無機環境系統的特定結合組成。生態學家把生命分為植物、動物和微生物三類生命類群,并給這三類生命類群冠以名稱:植物為生產者、動物為消費者、微生物為分解者。這三類生命類群中,生產者為基礎,養活自己和后兩者。人在動物之中,按生物鏈排序:食草動物,一級食肉動物,二級食肉動物。人既食草又食肉,是多食性高級消費者,也就是說,沒有植物便沒有動物,沒有動植物便沒有人類,因此人的依賴性是最大的。所以,生態環境對于人類的生存尤為重要,維護生態平衡,需要尊重自然萬物的生存權利,遵守大自然的發展規律,這是人類自身賴以生存和持續發展的重要前提。

人是大自然的一部分,人的生命來自大自然,人和自然不是主宰與被主宰的關系,人不是自然的統領者,人類社會的發展不應建立在肆意毀壞自然環境、破壞自然規律的基礎上。

(二)“萬物一體”的道家思想

莊子曾說:“天地與我并生,萬物與我為一。”“磅礴萬物以為一。”表達了人與自然萬物的一體觀,人與自然萬物同生共命運。當人類在發展中忽視自然、脫離自然,環境資源問題便逐漸暴露出來。近年來全球氣候變暖、臭氧層破壞和損耗、酸雨污染等問題接連不斷,這些問題的根源出現在經濟社會發展的最初階段,人類以經濟發展為主,忽視了對環境的保護,忽視了自然萬物自身的規律和平衡,一旦這種自然規律和生態平衡被打破,便很難修復,日益凸顯的環境資源問題給人類敲響了警鐘。自然萬物間存在千絲萬縷的關聯,天地萬物為一個整體,人的發展離不開自然,因此不能將人與自然分離,這便是道家提倡的“天人合一、萬物一體”的理念,人與大自然的關系應當是和諧統一。

人類依賴自然,從屬于自然,風水林的產生發展是人類依賴自然與自然和諧共生的很好的例子。道家思想“天人合一、萬物一體”的觀念,在風水林形成的自然生態層面和心理需求層面都得到了很好的體現,從風水林中可以找到人和自然萬物相輔相成、共生共榮、和諧共存的相處智慧。

三、“萬物一體”思想在風水林中的體現

(一)心理層面的需求

在人與自然關系的問題上,道家強調應該順應自然之道,視自身與自然萬物為一體,如今我們以此來進行人的心理層面的建設。

在生存環境中,人們追求心靈的安全感和輕松愉悅感。中國幅員遼闊,地形多樣。自古以來,村落的選址十分重要,對于缺乏保障的古代居民來說,合理的居住點對生活的質量有至關重要的影響。例如華南地區不少風水林鄉村,基本以“枕山環水面屏”為布局原則,林子呈半月形,環抱整個村落,形成綠色的保護屏障,這使風水林具有守護鄉村的象征意義。人們栽種和維護風水林,主要目的就是追求理想的居住或安息場所,人們在這樣依山傍水、大自然給予的天然保護屏障中居棲生活,更容易獲得踏實感,因此在此生息和維護森林,也來自于人類對安全感的原始需求。在黃土高原地區,人們居住在窯洞中,冬暖夏涼,該地區風水林的作用一般是防風固沙。江南地區的風水林一般起到防洪固土的作用。福建閩西南客家人的村落后面,幾乎都有一片古老的樹木,少則幾畝,多則幾十畝、幾百畝。

從科學美的角度來看,山清水秀,綠樹成蔭,確實是好風水。風水林不僅能防止水土流失,還可以阻擋冷風侵襲。美學家認為,綠植能喚起人們對大自然清爽愉悅的聯想,給人帶來輕松的心境;許多樹能分泌出芳香的氣態物質,有興奮神經中樞的作用。從心理層面出發,因為村民對安全感和舒適感有一定需求,風水林的存在滿足了村民心理層面的需求,因而得到維護,形成人類和大自然共同創造和維護的天然景觀。風水林和村民的和諧共生,便是道家思想“天人合一、萬物一體”生態觀的體現。人類與大自然相互依存,就像風水林的形成,由于村民相信風水林會為村落帶來好運,因此他們著重保護風水林,與風水林共存,從心理層面認可和依賴風水林。

(二)“萬物一體”思想的體現

“萬物一體”思想的體現即要正視人與自然的關系。

1.人類與自然的關系并不是一種簡單的征服與被征服的關系

過去很多地區人們的環境保護意識非常淡薄,在利益的驅使下試圖征服自然,亂砍濫伐風水林,嚴重破壞了村落的生態環境,造成了水土流失、土地沙漠化等嚴重的生態環境問題。福建安溪縣地屬山地區,山地占地區總面積的73.36%,山巒起伏,雨水充足,有大片風水林。中華人民共和國成立之前,山林以公有為主,少數私人所有,或者歸寺廟祖宇所有,偏遠山區以天然形成的樹林為主,人工造林并不多。1958年,人們進山砍樹燒炭,很多幼林和稀有古樹被砍伐,林業資源遭到嚴重破壞。中華人民共和國成立后,人們意識到森林的重要性,政府對森林加強保護,發動人民群眾護林造林,設置專業護林機構,制定“林業三定”等護林政策,還進行了全面的封山育林,林業資源由此得到了良好的保護。

2.人類依賴自然,面對自然應保持敬畏之心

人類和自然是相輔相成、互相影響、平等共存的關系。自然萬物早已融入到人類生活的方方面面,雨露風霜、日月星辰、花鳥魚蟲、山石草木,這些本是自在之物,但作為人類生存的條件,與人類生活融為一體。正是因為如此,人類更不可凌駕于自然萬物之上。風水林的存在與當地村民的生活息息相關,自然災害來臨時風水林是綠色保護屏障,風水林養及一方水土,村民在此耕種收獲,生存繁衍,風水林和村落居民不可須臾相離。只有人類尊重自然規律,自然才能更好地為人類服務。

道家“天人合一、萬物一體”的生態觀念,視萬物的存在價值為同一,認為自然萬物與人同在,但是這并不等于人類因與自然萬物具有同等的內在價值而不能合理利用自然萬物,而是在遵循“道”的前提下,平等地視自然萬物與自身為一體。就像風水林的存在,是為了方便村民更好地生活和獲取資源,村民不以統治者的姿態面對這片樹林,而是對這片樹林報以敬畏之情,尊重自然的規律,保存和維護風水林,視其與村落的生存為一體。村民依林而生,風水林也便因民而存,這便是“萬物一體”、和諧自然的生存狀態。村民尊重自然,對風水林進行保護,同時也得到風水林的保護,因此得以和諧共生,得以長久發展。

(三)良性循環的生態系統的形成

一方面,人類需要從自然界獲取生存資源,以維持人類的生命。另一方面,人類的棲息繁衍也需要連續不斷地獲取生存資源。因此,人類要承擔起對自然的責任和義務,從而持續獲得源源不斷的生存資源。

當風暴和其他自然災害來臨時,風水林是天然的保護屏障,樹林可以抵擋外來的風,改善土壤狀況,許多樹能夠分泌殺菌素,如肉桂油、檸檬油、天竺葵油等,森林吸收空氣中的有害物質,富集在體內,消滅空氣中的細菌,從而凈化空氣,降低疾病的發病率,因此風水林有改善和維持村莊風水的作用。此外,森林中含有豐富的負離子,負離子有調節神經系統和促進血液循環的功效,能增加心肌營養,促進人體新陳代謝,提高免疫力。據監測,每立方厘米的森林里,負離子多達2萬個左右,而城市房屋中,每立方厘米僅有40個左右的負離子。由此可見,風水林對人類的生存有諸多好處,有利于人類的棲息繁衍。因此,有必要著重保護風水林。

另外,風水林被當地的居民認為是不以砍伐為目的的林地,受到當地居民的尊重,具有吉祥和神圣的意味。過去人們為了保護風水林,有些村莊的村規民約中還制定了關于損壞風水林的嚴厲的懲罰措施,盡管極少有人違反,比如江西宜豐縣塔前村,偷砍風水林木材者一般都會被要求宰殺一頭自家的豬作為貢品,這在當時是一項很重的懲罰,因此風水林也被稱為“殺豬林”。其他的懲罰還包括浸豬籠、當眾被打等。發展至今,保護風水林已成為當地村民的習慣,村民都約定俗成地自覺維護風水林,很多地區的林業部門已開始將風水林視為當地獨特的文化和生態資源并加以保護。

村落風水林保留至今衍生出很高的經濟價值。村民會在風水林栽種不同價值的樹木,如果樹或榕樹、樟樹等,使風水林具有實際經濟價值。如今,村落風水林經過歷史的沉淀,具有獨特的人文價值及魅力。當今留存的村落風水林不乏參天大樹,形成了具有典型特色的園林風景,已經逐步成為寶貴的旅游資源。[4]我國廣西地區風水林歷史悠久,種類豐富,常見的鄉村風水林中的古樹多為小葉榕、大葉榕、樟樹等。近年來,人們注重生活品質,返璞歸真的心態使風水林成為區域旅游業發展的切入點,特別是在南方一些風水林保護較好的地區,游人絡繹不絕。風水林為當地旅游業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

利用風水林,保護風水林,從而得到風水林的回饋,以此形成良性循環,這種共生共榮的生態模式便是道家“萬物一體”思想智慧的體現。人能以五谷養人、以藥石療疾,這些都是大自然對于人類的關照和饋贈。就像風水林是大自然給予村民的饋贈,村民利用風水林得以更好地繁衍生息,這其中,遵循自然規律,維持自然秩序是村民和風水林和諧共存的前提,村民以此為前提,視風水林和村落的生存發展為一體,與自然互利互惠,共生共榮,和諧共存。這就是“天人合一、萬物一體”思想的體現,是道家思想中生態智慧的體現。

四、結語

風水林的產生和形成,是人與自然相互作用的結果,體現了先人與自然和諧相處、共榮共生的生態智慧。在經濟社會飛速發展的當下,生態環境的保護尤為重要,好的生態環境有利于人類的長久發展,生態環境的保護功在當代,利在千秋。保護好風水林會使水資源豐盈,空氣質量提升,災害減少,生態系統良性循環,人類便能在這種良性的生態環境中更好地生活和繁衍。人類和自然是一個整體,互相作用、互相影響,用萬物一體的生態智慧來處理人類和自然的關系,樹立人類與自然共生共榮的觀念,將這個觀念運用到實際行動中,從而更好地獲得生態效益。

參考文獻:

[1]曾君,易超,劉銀茍.吉州區村落風水林調查與分析[J].現代園藝,2018(13):77-80.

[2]劉曉俊,莊雪影,柯歡,等.深圳小梅沙村風水林群落及其保護[J].廣東園林,2007(3):52-54.

[3]孟慶威.道家“天人合一”思想的生態意蘊[J].中文信息,2014(8):395.

[4]巫柳蘭.村落風水林在鄉村景觀建設中的價值及優化[J].安徽農學通報,2014(21):108-109.

作者簡介:

張齊楠,博士,邢臺學院。研究方向:造景學。