我國精準扶貧實施前后村干部腐敗現象的比較研究

林希帆,伍嘉儀,戚芷翌,龐文彪

(華南農業大學 經濟管理學院,廣東 廣州 510642)

一、問題的提出

差異性的人口經濟社會結構使原本的粗放式扶貧政策難以繼續發揮效力,因而解決貧困問題,需要因地制宜,因戶制宜,因人制宜,因產業和收入路徑制宜,倘若沒有具體分析,深入群眾,就很難有進一步的扶貧效果。所以結合已有的扶貧效果和新時期的扶貧狀況,我國將粗放式扶貧政策轉變為精準扶貧政策。關于精準扶貧的文獻研究可分為理念萌發、理念明確提出、研究興起和研究大發展四個階段,而關于精準扶貧政策的最終落實,要歸結于2015年《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》的頒布,標志著我國扶貧工作走向了精細化、準確化,實現了“大水漫灌”向“精準滴灌”的轉變[1]。2017年的兩會上,“攻堅扶貧”再次成為熱點問題,習主席強調繼續落實“精準扶貧”政策,要堅定不移打贏攻堅扶貧戰。

扶貧政策的落到實處,村干部起著至關重要的作用。一方面,為了更好地管理村務,村民行使基層群眾自治制度所賦予的權利,民主地選擇出符合自己意愿的村干部,因此,村干部肩負著村民的信任。另一方面,村干部是各項扶貧政策的直接落實者,是各種扶貧款項的主要經手人,擔負著黨和國家的信任。因此,村干部同時背負著村民和國家的信任,在面對各項扶貧惠民資金時,應當要公正廉潔,確保資金落實到位。

然而,在涉農扶貧領域,政府每年都下發大量的涉農惠民專項補助款的同時,我們也看到了涉農扶貧領域內村干部的腐敗案件呈現上升趨勢[2]。

因此,如何通過目前已經通報的扶貧領域村干部違法犯罪的典型案件中歸納出違法犯罪的特征,從而防止村干部對扶貧資金的違法使用并加快扶貧資金的精準落實,對確保2020年消除貧困,推進中國社會主義新農村建設具有深刻的意義。

本文為了探究這一課題,以全國各省,直轄市的紀檢監察官網通報的扶貧領域違法犯罪案件為研究對象,系統地梳理了在2015年1月-2017年6月期間公開通報的案件,利用實例數據來考察精準扶貧實施前后村干部違法犯罪情況特征的聯系與差異,包括數量,地區分布,精準扶貧后村干部違法犯罪始發日到查處日的時長,違法犯罪者的身份分布,違法犯罪手段,平均涉案金額情況等方面的內容。

二、我國精準扶貧實施前后村干部腐敗現象的比較研究

(一)數據收集

隨著互聯網技術的發展和政府信息公開制度的完善,同時考慮調查的成本和案件本身的典型性,將在各省紀檢監察網公開通報的扶貧領域典型違法犯罪案件作為數據來源。在查閱各省紀檢監察網時發現,各地在2015年及2015年后基本都有公開通報當地的違法犯罪案件,但在2015年之前各省紀檢網幾乎沒有通報相關案件,給搜集精準扶貧前的違法犯罪案件造成了一定的難度。仔細研究發現,盡管精準扶貧前的違法犯罪案件不能在當年披露,但是各省在2015年也會披露2015年之前已經查處的典型案件的相關信息,給精準扶貧前的違法犯罪案件提供了正確的信息來源,所以精準扶貧前的案件基本源于各省紀檢網通報2015年1月1日前發生的案件。另外發現各省通報案件的信息要點不盡一致,給提取指標造成一定困難。所以,針對信息要點不全的案件,再在“中國裁判文書網”輸入案件的當事人名稱從而檢索相關的裁判文書,力求進一步完善相關信息。最終,從全國各省紀檢委紀檢網共搜集了1882個典型案例,結合“中國裁判文書網”完善相關信息后,得到719個有效,其能夠清楚了解到違法犯罪的起始日以區分精準扶貧前后的時點,因此本研究針對這719個案件進行。在分析過程中,精準扶貧前后的分界點為違法犯罪起始日2015年1月1日:此前發生的,歸類為精準扶貧前;2015年1月1日及其之后發生的,歸類為精準扶貧后,與實際曝光時間無關。同時,為了增加案件之間的可比性和分析的準確性,在分析具體問題時,選擇性地將某些信息指標為不詳的案件剔除(如在分析平均涉案金額和地區之間的關系時,將涉案金額不詳的案件剔除等),所以會在不同的研究問題中出現案件總數不一致的現象。

(二)精準扶貧前后各地區村干部違法犯罪的發現情況

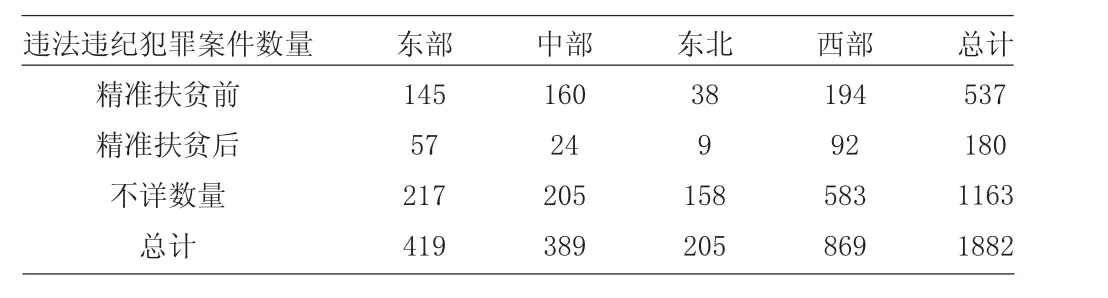

本文按照中國社會科學院2017年發布的《中國省域競爭力藍皮書》,將全國根據綜合競爭力劃分為東部、中部、東北、西部四個地區進行考察,并進行地區間的交互統計:將犯罪時間劃分為兩個時間段:一段是精準扶貧前(即2015年前),一段是精準扶貧后(即2015年及往后)。

如表1所示,全國村干部違法犯罪數量總體情況(包括不詳):西部最多,高達869件;東部次之,為419件;中部是389件;東北最少,是205件,不到數量最多的西部三分之一;而我國各地區綜合競爭力排名依次是東部(58.5),中部(38.5),東北(35,4) 西部(32.5),這表明違法犯罪現象與各地區的綜合競爭力有一定的相關性,可能的原因是:東部屬于最發達地區,村干部掌握的資源更多,受到的誘惑更大,犯罪的動機大大增強;而西部屬于欠發達地區,犯罪數量達到最高,有可能是由于比較落后,村干部出于對改善生活條件的迫切渴望,以及基層政權的監督機制不夠完善,導致犯罪數量增加;而中部和東北部的綜合競爭力屬于中等水平,相對來說手上掌握的資金資源、受到的誘惑、生活的壓力都處于中等水平,因此犯罪動機并不是很強烈,犯罪數量也相對較少。

表1 精準扶貧前后各地區村干部違法犯罪的發現情況

另一方面,隨著扶貧資金的加大投入,村干部的違法犯罪所得也會提高,從成本收益理論來看,犯罪數量也應有所上升。但從表1的統計結果發現,各地區在實施精準扶貧后的犯罪數量都明顯比精準扶貧前的少,從側面反映出實施精準扶貧政策的同時,也加大了對扶貧資金的監管力度,增加了村干部違法犯罪的風險和成本。

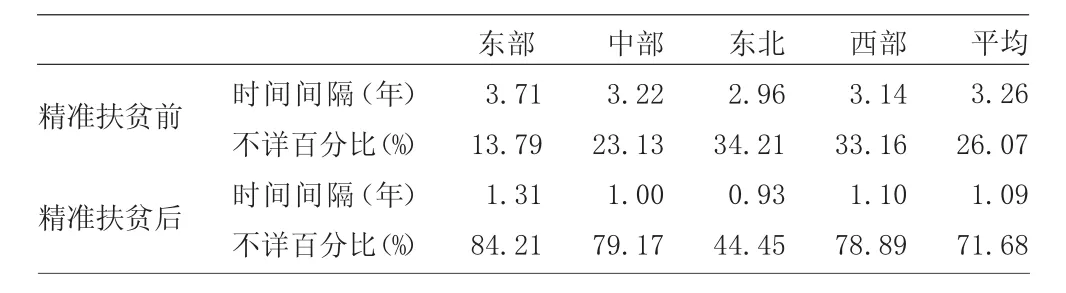

(三)精準扶貧后村干部違法犯罪始發日到查處日的時長

表2 精準扶貧前后村干部違法犯罪始發日到查處日的時長

如表2所示,從各地區來看,東部地區村干部違法犯罪最難被發現和查處,對此可能的解釋是,東部的經濟發展狀況最好,人均收入高,有些村干部可能有經濟能力掩蓋自身違法犯罪的事實,因而導致其違法犯罪行為難以被發現和查處,時間間隔長。

從全國的情況來看,在精準扶貧前,村干部違法犯罪始發日到查處日的時長3.26年,顯然違法犯罪始發日到查處日的時長較長,因而對于村干部違法犯罪難以起到有力的震懾作用。而在精準扶貧后,村干部違法犯罪始發日到查處日的時長已降低到1.09年,說明實施精準扶貧政策對于揭發查處村干部違法犯罪行為有一定的成效,查處的效率得到了顯著提高。但犯罪開始時間或犯罪持續時間不詳的情況仍居多,其中精準扶貧后不詳百分比平均達到了71.68%,可能的原因是調查不夠深入,或者是未對犯罪時間進行詳細的披露,因此我們建議可深入調查犯罪時間,以及加大對犯罪情況的披露力度。

(四)精準扶貧前后違法犯罪主體的身份分布情況

從表3看出,在精準扶貧前后,村黨支部干部和村委會干部的違法犯罪人數都遠大于村會計、其他村干部、其他人員。可能的原因有二:一是村黨支部干部和村委會干部是村務決策的實權人物,負責落實扶貧任務的“頭道工序”、“收尾工序”,而村會計、其他村干部、其他人員沒有實際控制權。二是村黨支部干部和村委會干部與貧困群眾直接打交道,工作中出現的違紀問題易被發現和舉報,因而成為主要違紀群體。

表3 精準扶貧前后違法犯罪者的身份分布

(五)精準扶貧前后各地區關于團伙犯罪的情況

從總體看,無論是否實施了“精準扶貧”政策,團伙犯罪即村干部“抱團”犯罪現象(占比約20%)都少于“個人”犯罪現象(占比約80%)。出現“團伙犯罪”現象也從側面反映了基層領導部門在監督、防止其下屬部門或干部發生職務犯罪方面并沒有發揮多大的作用。

表4 精準扶貧前后各地區關于團伙犯罪的情況

另外,從成本收益理論來講,團伙犯罪牽涉人員廣,被發現的風險高,不利于村干部實施一系列違法違紀或犯罪行為,故而抱團犯罪現象會相對較少一些。

(六)精準扶貧前后村干部違法犯罪處罰力度與涉案金額的關系

從表中的統計結果來看,無論是精準扶貧前還是后,對村干部違法犯罪的處罰力度都與平均涉案金額有一定的聯系,一般平均涉案金額較大的案例,其處罰力度相對較重。

表5 精準扶貧前后村干部違法犯罪處罰力度與涉案金額

在精準扶貧前后,對于同一處罰的方式,精準扶貧后的平均涉案金額明顯低于精準扶貧前的平均涉案金額,同樣反映出精準扶貧前我國扶貧制度不夠完善,監管力度弱,村干部“有機可乘”,因此精準扶貧前所統計的案例其涉案人數多,平均涉案金額高。

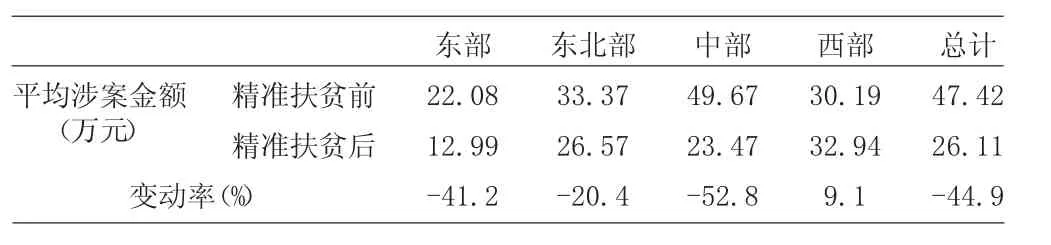

(七)精準扶貧前后各地區平均涉案金額情況

表6顯示,除了西部在精準扶貧后的平均涉案金額高于精準扶貧前的平均涉案金額以外,其他三個地區在精準扶貧后的平均涉案金額都是小于精準扶貧前的平均涉案金額,其中中部的涉案金額更是減少了50%以上,表明精準扶貧的實施在一定程度上加大了對扶貧資金的監督和管理力度,遏制了村干部腐敗現象。

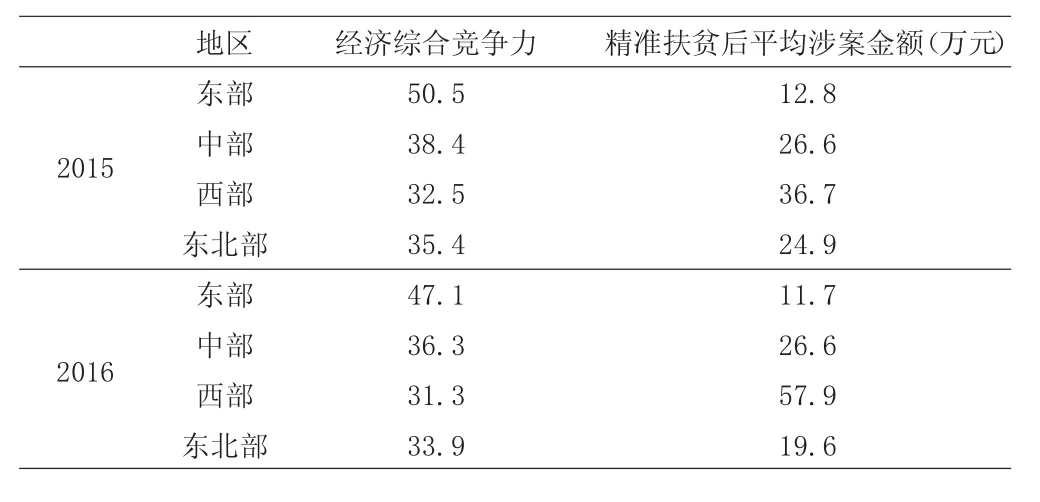

表6 精準扶貧前后各地區平均涉案金額情況

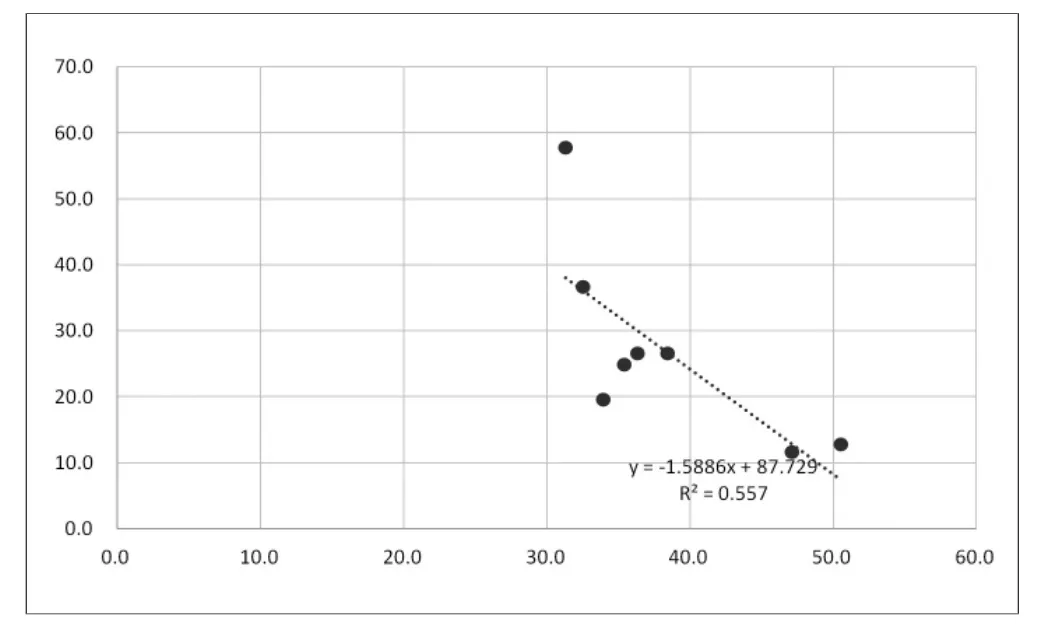

同時分別對精準扶貧前后各地區的經濟綜合競爭力與平均涉案金額進行線性回歸分析,發現精準扶貧前幾乎沒有線性回歸關系,而精準扶貧后(如圖1所示),全國四大區域的經濟綜合競爭力與平均涉案金額近似成反比關系,由于經濟綜合競爭力較差的地區通常是精準扶貧的重點區域,因而投入的扶貧資金較多,平均涉案金額會越大。

表7 精準扶貧前后各地區的經濟綜合競爭力與平均涉案金額

圖1 精準扶貧后平均涉案金額與地區競爭力回歸分析

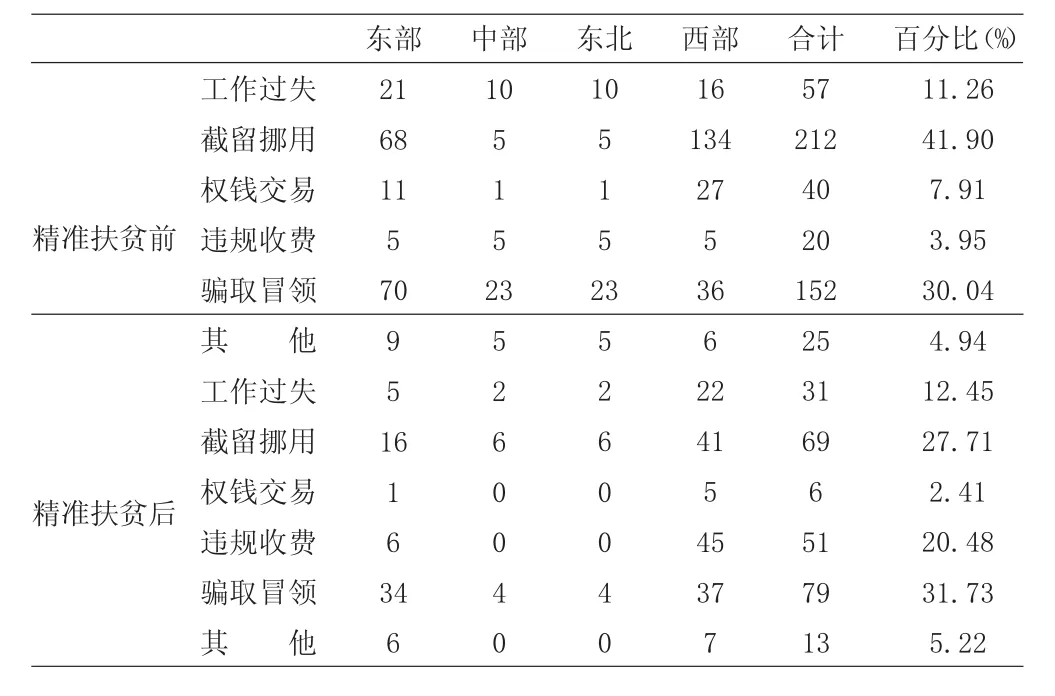

(八)精準扶貧前后各地區村干部違法犯罪手段分析

表8的統計結果顯示,大部分違法犯罪手段(除了違規收費)在精準扶貧后都有所減少,這主要是和實施精準扶貧政策之后違反犯罪案件數量的減少有關。除此之外,精準扶貧前后,騙取冒領和截留挪用這兩種犯罪手段都占了很大的比例,說明這兩種犯罪手段可能是村干部違規使用扶貧資金中最容易“得逞”的途徑,因此建議有關部門在監督扶貧資金的落實情況時,可以重點關注村干部這兩方面,同時完善這資金在這兩種途徑中的審批,審核的流程,確保扶貧資金的使用到位。

表8 精準扶貧前后各地區村干部的違法犯罪手段統計

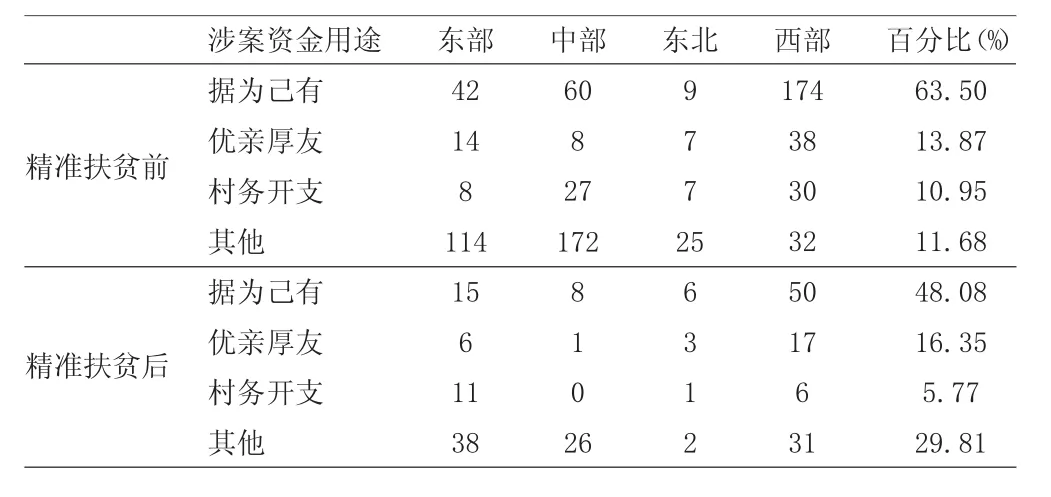

(九)精準扶貧前后村干部的涉案資金用途分析

據為己有的主要表現形式是涉案人員私分扶貧資金;優親厚友主要是通過為不符合條件的親屬申請低保、以親屬的名義申請各項扶貧專項資金等;村務開支主要是將扶貧資金用于村修路,修繕房間等村務集體開支上。精準扶貧前涉案資金的各類用途數量從大到小排序為其他>據為己有>用于村務開支>優親厚友,而精準扶貧后的排序為其他>據為己有>優親厚友>用于村務開支。表9的統計結果顯示,優親厚友這一用途所占比例增加(從13.87%到16.35%),可能的原因是:在精準扶貧更為細致的瞄準方式和幫扶方式下,村干部更傾向于將自己的親朋好友識別為貧困戶,為村干部優親厚友提供了可乘之機。

表9 精準扶貧前后各地區村干部的涉案資金用途統計

三、研究結論

如何不讓扶貧工作的“最后一公里”成“貪腐重災區”,杜絕村干部對扶貧資金“雁過拔毛”的現象對全面建成小康社會尤其重要。因此,本文通過分析精準扶貧前后各省紀檢監察網通報的在扶貧領域村干部違法犯罪的典型案例,比較村干部在扶貧領域的違法犯罪特征,如何更好地讓精準反腐助力精準扶貧,構建完善的扶貧資金監督機制,從而實現全面消滅貧困提供借鑒作用。主要得出如下結論:

(一)精準扶貧的實施在一定程度上減少了村干部在扶貧領域的違法犯罪現象,維護了村民和國家的利益,主要體現在案件數量下降,平均涉案金額下降等。

(二)無論是在精準扶貧前后:1.村干部主要都是通過截留挪用,虛報冒領的方式非法占有扶貧資源,沒有將精準扶貧資源真正精準扶持到貧困人口,偏離了消除貧困的目標;2.團伙犯罪的比例都低于個人犯罪比例,因為團伙犯罪牽涉的人員多,涉案金額也相對較高,更容易被發現和查處;3.村黨支部干部違法犯罪的概率都大于其他村干部,建議在相關的監督中應重點觀察。

(三)違法犯罪的村干部主要面臨的處罰分為黨政處罰和刑事處罰。其中,大多數村干部都會受到不同程度的黨政處罰,情節嚴重的還會受到刑事處罰。針對同一種處罰的方式,在實施精準扶貧后,平均涉案金額有所下降,表明精準扶貧后國家對于扶貧領域村干部違法犯罪的打擊力度有所加大。

(四)經濟競爭力越低的地區越需要大量的扶貧資金的投入,而該地區的平均涉案金額應該會更高。然而,在精準扶貧前,綜合競爭力排第二的中部地區村干部違法犯罪的平均涉案金額最高,比經濟競爭力最低的西部還要多64.52%,而在精準扶貧后,經濟狀況和平均涉案金額才呈現應有的反比規律,表明著精準扶貧一定程度上起到精準反腐的作用,而在精準扶貧前,由于監管體系的不完善,導致村干部更容易違規使用扶貧資金以及實施其他違法犯罪行為。

(五)有效的案件公開制度對抑制村干部違法犯罪有一定的成效。在搜集案件的過程中,網絡是主要的信息來源,各省的紀檢委正在完善案件的公開制度,通報的案件數量逐漸增多,扶貧腐敗案件信息透明性逐漸增強,使人們能夠更加有效地關注扶貧腐敗資訊。同時發現精準扶貧后由于案件公開制度的完善,村干部的違法犯罪案件數量下降,也從側面證明了完善的案件公開制度的確有成效。