若爾蓋濕地土壤特性空間變化研究

趙娜娜, 寧 宇, 馬 驊, 李肖夏, 王義飛

(1.中國林業科學研究院濕地研究所 濕地生態功能與恢復北京市重點實驗室, 北京 100091; 2.中國水利水電科學研究院 流域水循環模擬與調控國家重點實驗室, 北京 100038)

1 研究背景

若爾蓋濕地位于青藏高原的東北部,區域內沼澤遍布,是世界上最大的高原泥炭沼澤集中分布區,若爾蓋濕地作為青藏高原高寒濕地生態系統的典型代表[1-3],已被列為國家級濕地自然保護區和國家級生態功能保護區。同時,若爾蓋濕地由于其特殊的地理位置,也是黃河河源的重要補給區,是黃河上游最重要的水源涵養區和生態功能保護區,對黃河上游的生態環境保護和流域水資源可持續發展等有著重要的作用和影響[4-5]。但是,根據研究和調查發現,若爾蓋濕地自1960年以來,沼澤出現明顯的萎縮,地表水減少,地下水位下降嚴重,沼澤面積嚴重退化,面積萎縮達到52%[6]。人工開渠作為強烈的人類活動干擾,可能是導致若爾蓋沼澤快速萎縮的重要原因之一[2, 6-7]。此外,若爾蓋濕地沼澤的嚴重退化也伴隨著草地退化、土壤沙化等一系列生態環境問題,濕地景觀面積呈萎縮狀態,并且呈現出高度的異質性[8-11]。從1975年到2005年的30年間,若爾蓋濕地的土壤沙漠化以年均70.18 km2的速度逐年增加[12]。

若爾蓋濕地的急劇萎縮和退化引起了國內外學者的高度關注和研究,近年來隨著若爾蓋國家級濕地自然保護區的建立,開始對區域內的濕地生態環境和系統實施保護和恢復,推行了一系列的輪牧禁牧、填埋溝渠、治沙種草等恢復措施,但是湖沼水面積仍在退縮,退化沼澤、草甸類的草場面積持續增加,沙地顯著增加[13-15]。若爾蓋濕地和草地的退化導致區域生態系統服務價值減少,濕地土壤涵養水源的服務功能下降[16]。這種土地覆蓋方式的變化可能使得濕地土壤特性發生變化,本研究即以若爾蓋濕地自然保護區為主要研究區域,在保護區不同區域內進行采樣布設,分析研究區域濕地土壤的水分和養分變化,為若爾蓋濕地生態環境保護和恢復提供科學依據和支撐。

2 研究區域與方法

2.1 自然概況

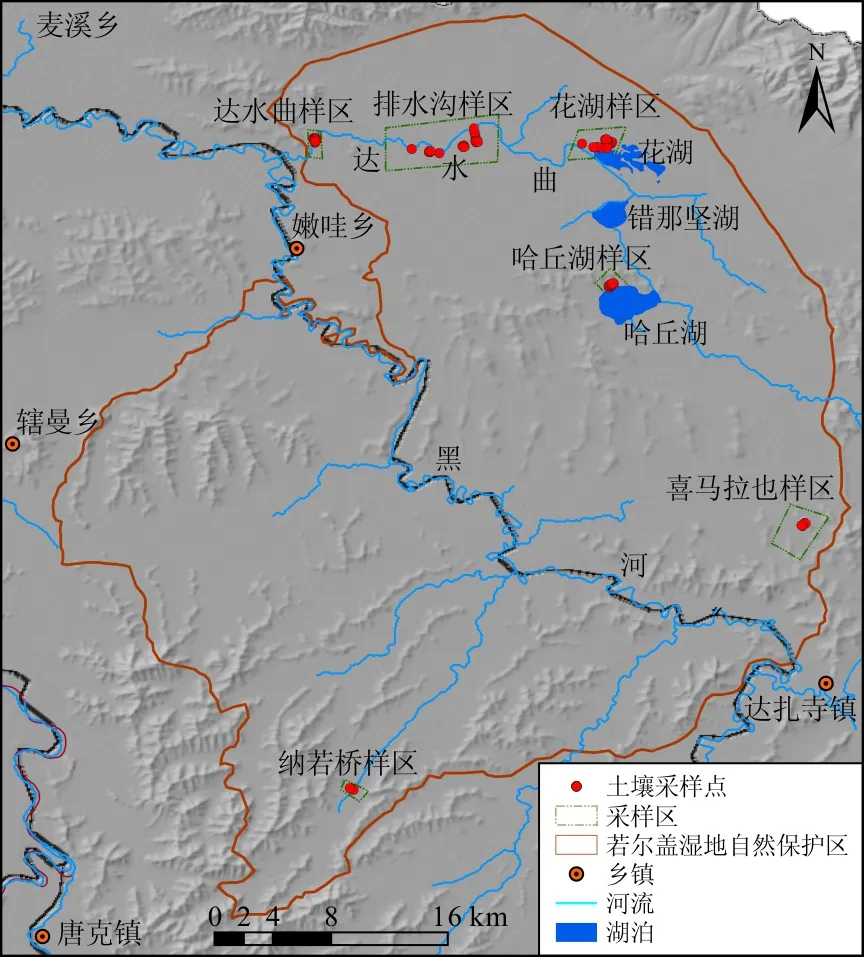

若爾蓋高原濕地位于青藏高原的東北隅,是青藏高原濕地的典型代表,也是世界上海拔最高、面積最大的高原泥炭沼澤的主要分布區之一,平均海拔3 500 m,沼澤總面積約49 0250 hm2,隸屬四川省若爾蓋縣、紅原縣和阿壩縣以及甘肅省的瑪曲縣和碌曲縣[3]。若爾蓋高原濕地為起伏平緩的丘狀高原區,主要地貌類型有低山、丘陵、階地、河漫灘、寬谷和湖群洼地等[17]。濕地內的主要河流為黃河及其支流黑河和白河,同時由于黃河和支流的改道,區域內小河流和湖泊星羅棋布,主要的湖泊有哈丘湖、錯那堅湖和花湖(見圖1)。

研究區域的氣候為大陸性高原氣候,寒冷濕潤,霜凍期長,日溫差大。研究區多年平均氣溫在 1 ℃左右,年日照時數約25 000 h,全年降水量約600~800 mm,雨季主要分布在5-10 月,約占全年降水量的90%,霜凍期約20 d[18]。區內植物以沼澤植被和草甸植被為主,優勢種有木里苔草(Carexmuliensis)、烏拉苔草(Carexmeyeriana)和藏蒿草(Kobresiatibetica)等[19]。

區內成土母質以三疊系的板巖、砂巖、白云巖、泥灰巖構成的殘積、坡積物和第四系的沖積、洪積、湖積物為主,且依不同地形有規律分布。在平壩沼澤區主要為第四系沼澤有機質松散堆積物、河流沖積物、小溪洪積物、湖泊沉積物和風積物(沙),丘原(草甸)區則主要為三疊系的板巖、砂巖和粉砂巖的堆積、殘積物。主要土壤類型及分布規律為:平壩沼澤區為泥炭土和沼澤土,丘原草甸區為草甸土,古河床和河流附近的風積母質上常發育為風沙土[19]。

2.2 實驗材料與方法

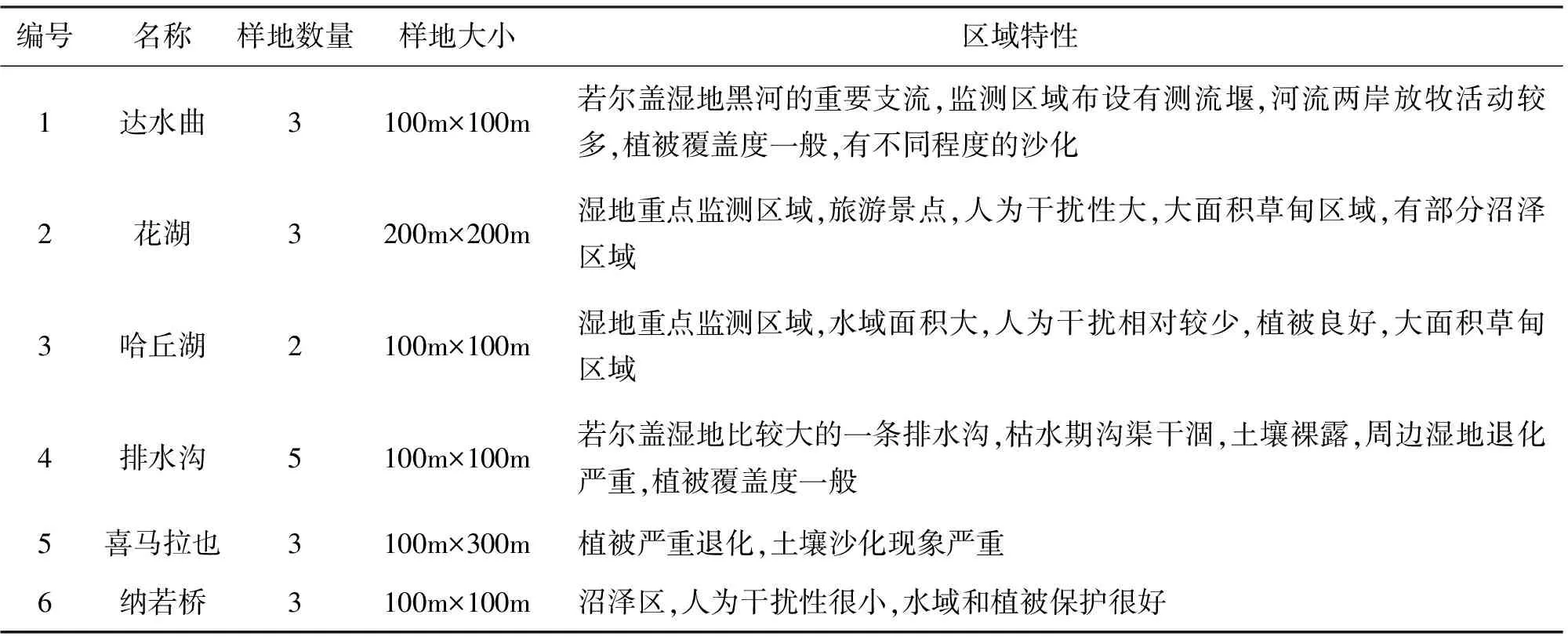

為了獲取當前若爾蓋濕地的土壤特性,土壤樣品的采集于2016年8月開始。土壤采樣點的布設原則是:根據若爾蓋濕地自然保護區內濕地退化、土壤沙化情況,同時結合自然保護區實際情況,在自然保護區的試驗區選擇6個主要監測區域(見表1),并在這6塊監測區域內選擇典型地段總共設置19個固定監測樣地(見圖1、表1)。將每塊監測樣地均勻劃分網格,每個網格編上號碼,隨機獲得3個數字,每個數字所對應的網格號即為采樣點。采樣區域及樣地的選取具有一定的代表性,能夠滿足或者反映該區域的主要特性和問題,有助于對若爾蓋濕地植被、土壤、水文等基礎要素的長期監測工作和實驗的開展。

為了獲取監測區域土壤容重以及水分特性,采用土鉆和標準環刀分別在每個采樣點的0~5,5~20,20~35,35~50,50~65以及65~80 cm深度采取取土樣,共采集土壤樣品合計349個,稱取濕重后密封送往實驗室進行土壤樣品測試分析。

主要的測試指標包括:有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀、pH值、電導率、容重和土壤水分特征曲線。其中,土壤有機質采用重鉻酸鉀容量法,堿解氮采用堿解擴散法,速效磷用 NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法測定,速效鉀用 NH4Ac 浸提法測定,pH 用電位法(土水比為5∶ 1),電導率用電導率儀(土水比為5∶ 1)測定,土壤水分特征曲線采用離心機測定。

表1 若爾蓋濕地自然保護區監測區域及樣地布設

3 研究結果與討論

3.1 濕地各區域土壤機械組成

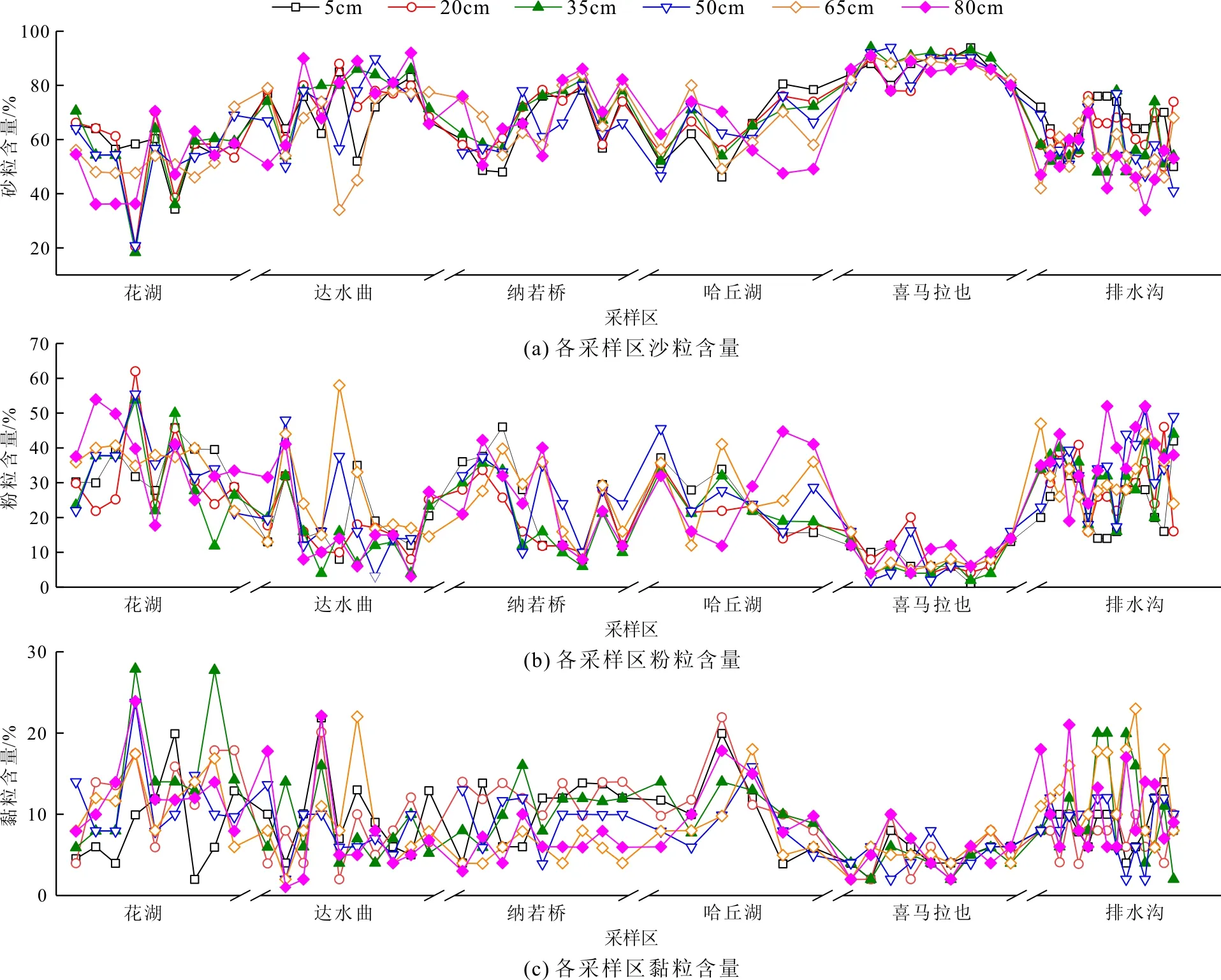

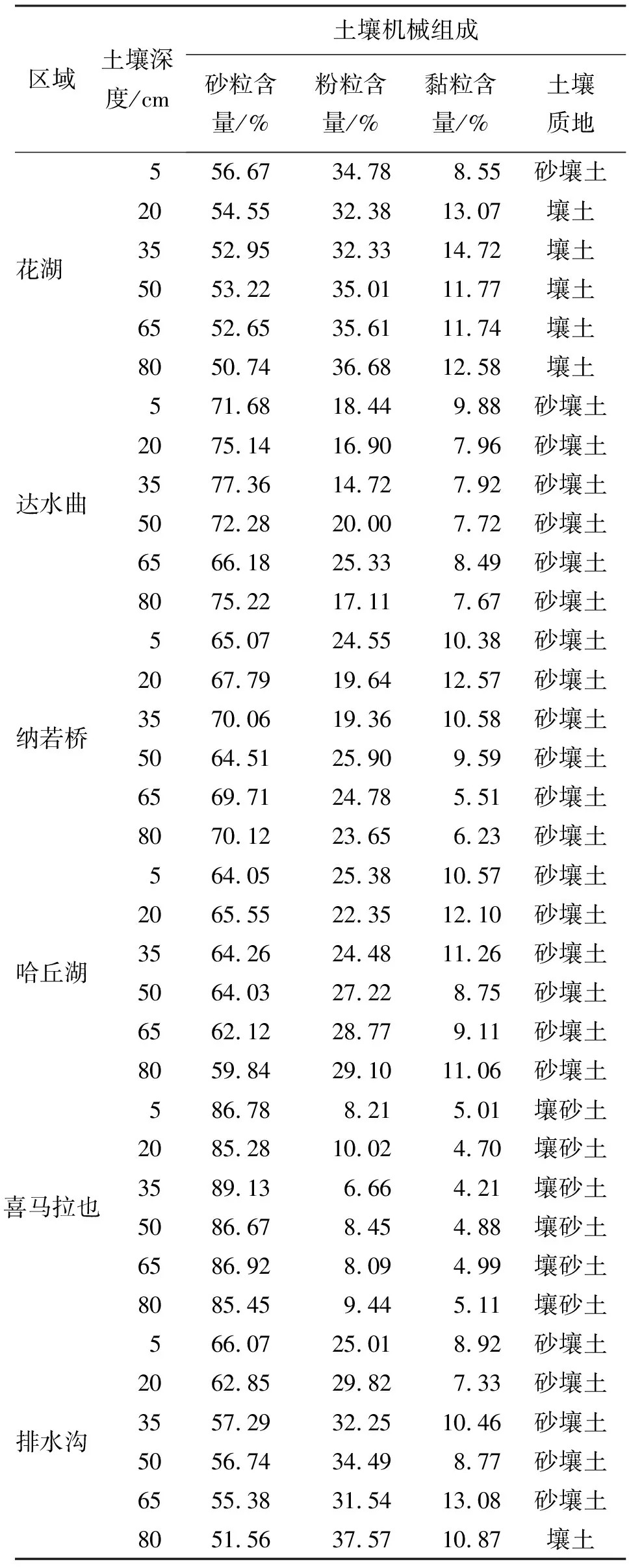

若爾蓋濕地各區域0~80 cm深度的土壤機械組成包括砂粒(2~0.02 mm)、粉粒含量(0.02~0.002 mm)以及黏粒(<0.002 mm)含量如圖2所示。喜馬拉也地區的砂粒含量明顯高于其他區域,其次為達水曲,納若橋、哈丘湖和排水溝的砂粒含量相對較低,花湖地區的砂粒含量最小。相反,各土層的粉粒含量花湖和排水溝地區相對較高,黏粒含量各區域相對差異較小,喜馬拉也地區最低。每個地區的土壤質地垂向變化不大,若爾蓋濕地各區域不同深度的土壤機械組成及土壤質地見表2。通過統計對比分析發現,各區域的不同采樣點的砂粒、粉粒和黏粒含量在不同土壤深度間并沒有顯著差異。按照國際制土壤分類標準,若爾蓋濕地花湖區域表層土壤略有沙化,為砂壤土,20 cm以下則為壤土,達水曲、納若橋、哈丘湖地區0~80 cm的土壤質地在各深度相同,土壤粒徑分布相對均勻,主要為砂壤土,排水溝區域表層土壤到65 cm深度主要為砂壤土,80 cm以下則為壤土,喜馬拉也地區則為壤砂土。這種不同地區土壤質地的差異有可能與近年來人類活動的影響有關,20世紀50、60年代起,若爾蓋大規模的濕地排水和放牧活動對濕地退化以及表層土壤沙化產生了明顯的影響,大量沼澤濕地退化和萎縮影響了濕地景觀格局,從而也會改變濕地土壤特性,如達水曲區域的土壤砂粒含量相對較高,草甸植被覆蓋一般應該與其比較多的人類放牧活動影響有關。而排水溝區域是20世紀70年代初若爾蓋濕地大規模疏干排水開挖的渠道,這種大規模的濕地排水活動改變了濕地水文周期,使濕地水位發生顯著變化,導致濕地植被演替和生態系統發生變化,濕地的土壤特性也會隨之發生變化[10-11,13]。

3.2 濕地各區域土壤養分

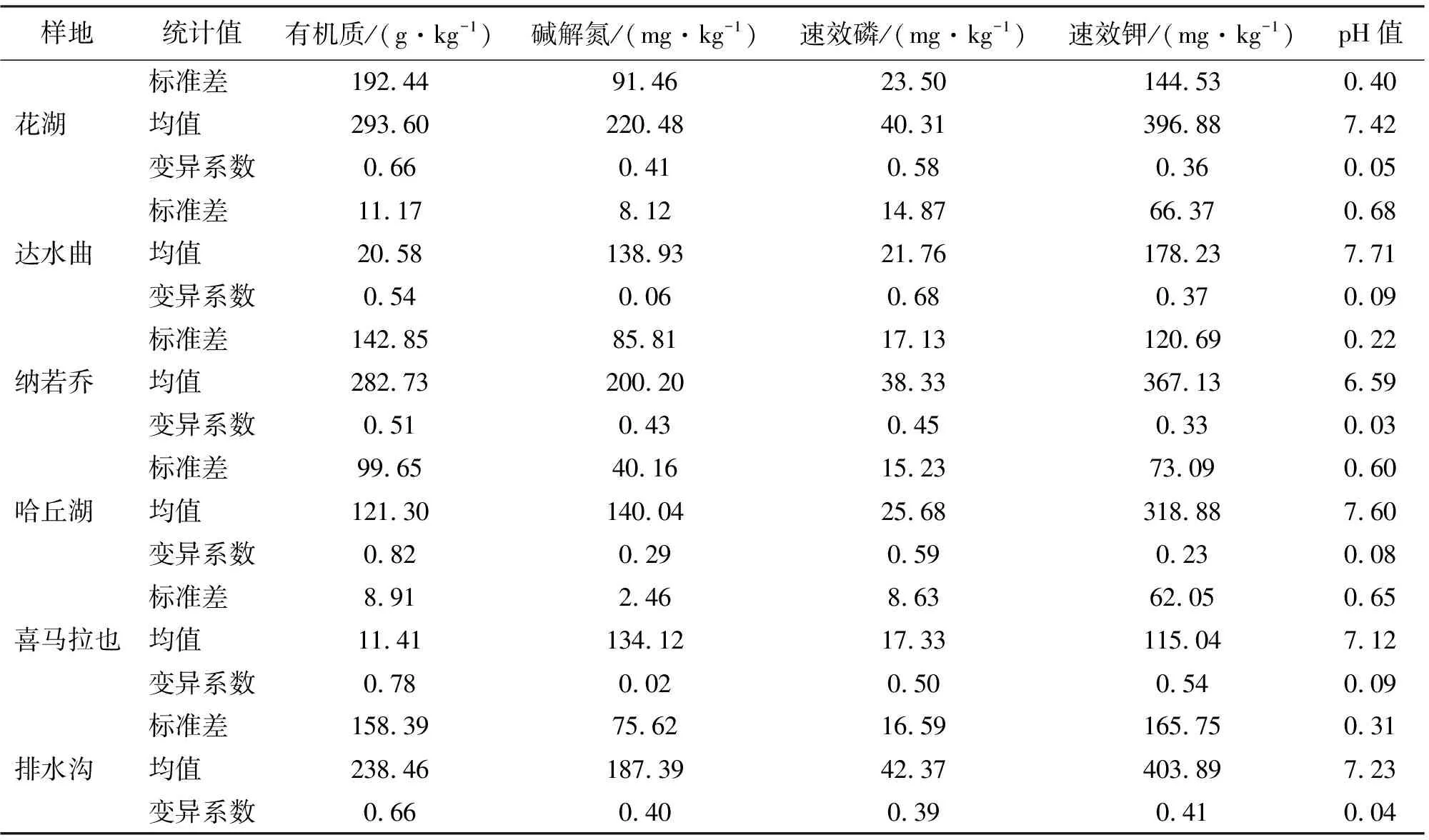

本文選取有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀和pH值5個指標用來反映研究區的土壤肥力狀況,所選肥力指標與區域內植物生長狀況密切相關,將每個區域內采樣點的數據進行簡單統計分析,其統計值見表3。5個指標中,pH值的變異系數最小,其中納若橋地區最小,達水曲和喜馬拉也地區最大;有機質的變異系數相對較大,其次為速效磷和速效鉀,達水曲和喜馬拉也地區的堿解氮變異性遠遠弱于其余4個區域,可能與這兩個區域內土壤有不同程度的沙化有關,土壤固氮性弱,土壤肥力低。

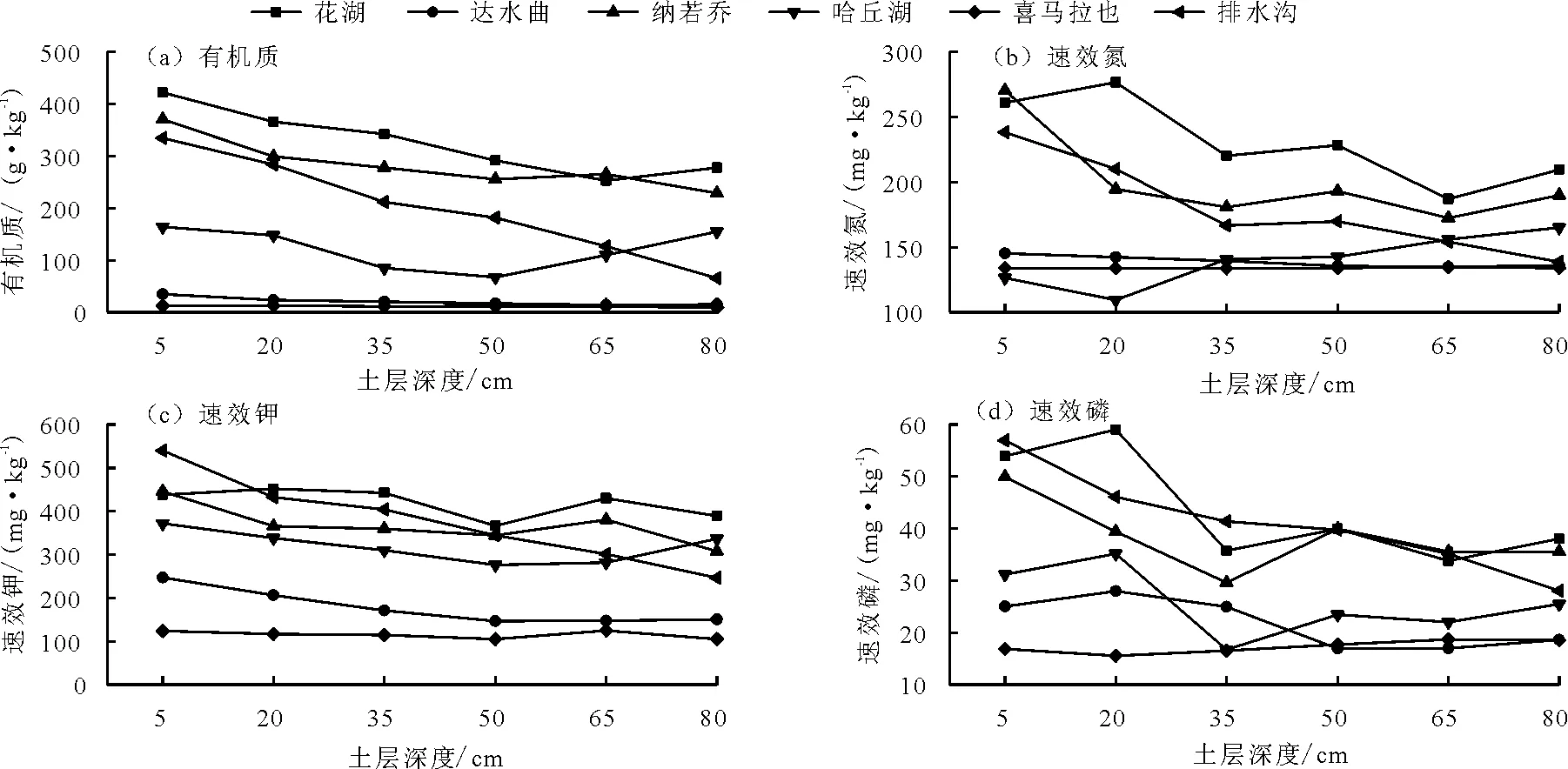

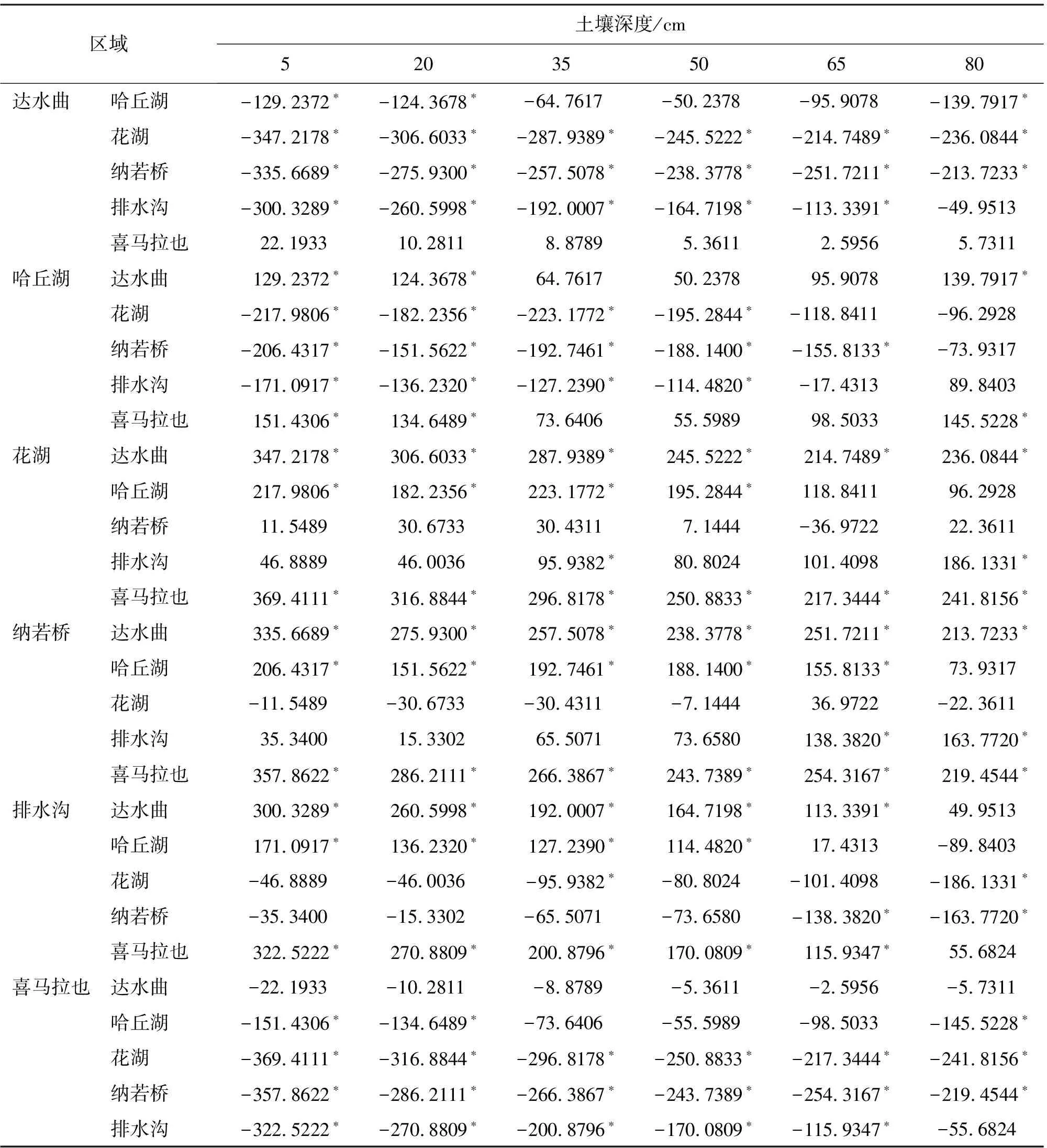

若爾蓋濕地不同區域的土壤肥力垂向變化如圖3所示,經過方差分析對比,不同區域各深度的有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀等均通過顯著性檢驗(F檢驗,顯著水平α=0.05),并采用LSD方法進行多重比較,有機質多重比較結果見表4。

由表4可看出,不同區域的有機質含量差別較大,達水曲和喜馬拉也地區的有機質含量最低,且不同深度的變化和差異相對較小,其次為哈丘湖地區,而花湖區域的有機質含量最高,這可能主要與花湖區域內沼澤泥炭土發育較好,土壤肥力較高,而達水曲和喜馬拉也區域的土壤沙化現象比較明顯有關。總體上,各個區域的不同土層深度上的有機質從表層到80 cm處呈降低趨勢,有機質含量花湖>納若橋>排水溝>哈丘湖>達水曲>喜馬拉也。這也說明了在濕地保護相對比較好的一些沼澤草甸區域如納若橋和花湖地區,濕地土壤的有機質含量相對較高,而在濕地退化嚴重的區域喜馬拉也地區土壤有機質含量相對比較低。這與熊遠清等[20]的研究結論基本一致。

圖1 若爾蓋濕地自然保護區及土壤采樣點布設

圖2 若爾蓋濕地各監測區域0~80 cm深度土壤機械組成

表2 若爾蓋濕地不同區域不同土層土壤機械組成及土壤質地分布

區域間堿解氮的空間變化差異相對較小(表3),花湖區域的含量最高,達水曲和喜馬拉也區域的含氮量最小;垂向變化上,35 cm深度以下的土壤堿解氮的變化較小。不同區域的速效磷和速效鉀的變化與堿解氮類似,花湖、納若橋和排水溝地區相對較高,達水曲和喜馬拉也區域相對較低,基本上沿垂向逐漸減少。若爾蓋濕地pH值相對比較穩定,處于6.59~7.71之間,為中性到弱堿性(達水曲地區pH=7.71)。

3.3 濕地土壤水分特性

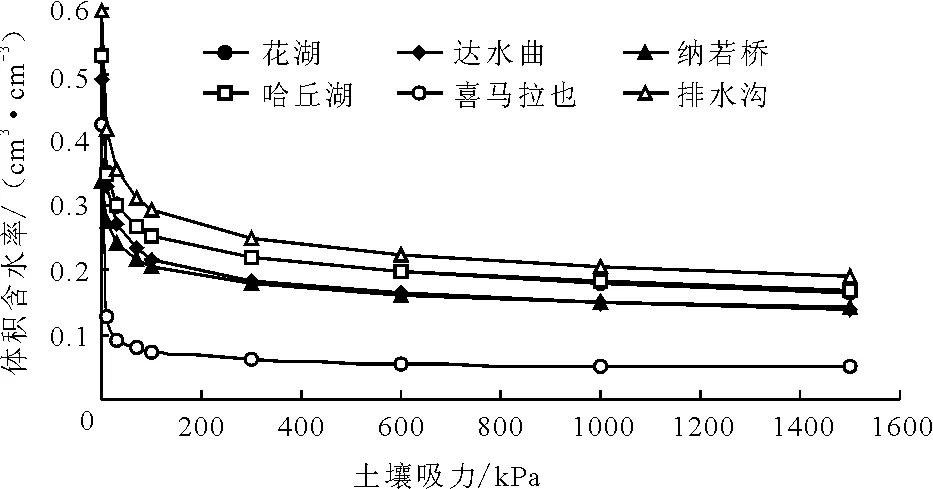

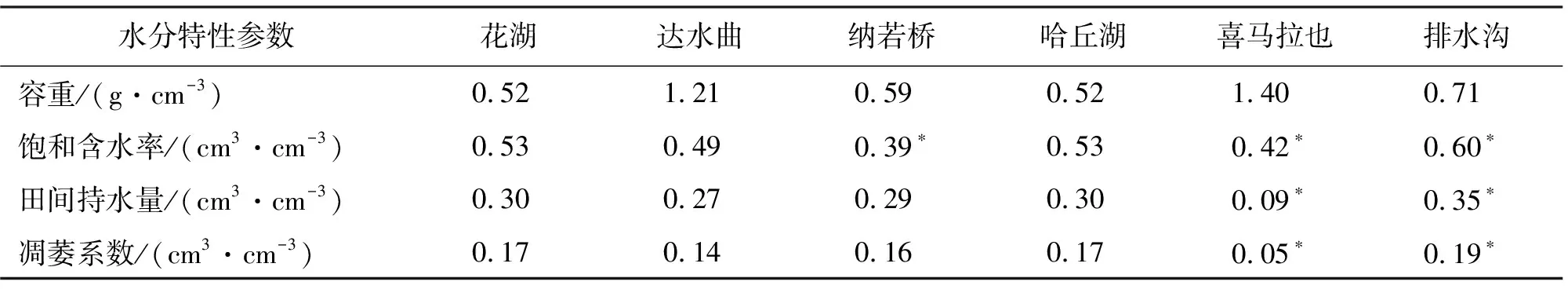

3.3.1 不同區域土壤水分特性參數 在每個采樣區內隨機選取3個采樣點進行土壤水分特性測試,土壤水分特征曲線采用離心機法測定,將環刀內飽和土樣放置于高速恒溫離心機內,設定不同轉速,達到平衡穩定后采用高精度天平測量其體積含水率。將測試的不同轉速下的體積含水率數據進行方差分析和多重比較發現,每個區域內不同深度間的體積含水率沒有顯著差異,因此,將各區域3個重復采樣點數據進行統計平均作為該區域土壤水分特性值,每個區域的飽和含水率、田間持水量以及凋萎系數詳見表5。

由表5可看出,飽和含水率差異較為明顯,納若橋、排水溝和喜馬拉也地區的飽和含水率與達水曲、花湖和哈丘湖相比有顯著差異,達水曲、花湖和哈丘湖之間并沒有明顯差異。排水溝、喜馬拉也地區的田間持水量與其它區域相比有顯著差異,排水溝的田間持水量最高(0.35 cm3/cm3),喜馬拉也則僅為0.09 cm3/cm3;而納若橋和達水曲、花湖和哈丘湖之間并無明顯差異。不同區域間凋萎系數的差異與田間持水量相同,排水溝和喜馬拉也地區的差異與其余地區比較顯著,哈丘湖和花湖、納若橋區域的凋萎系數并無顯著差異。納若橋、哈丘湖等植被覆蓋良好的區域土壤容重相對較低,而達水曲和喜馬拉也地區植被覆蓋度一般、土壤沙化明顯的區域則土壤容重明顯增大,說明濕地退化和沙化有可能改變土壤容重分布和變化。

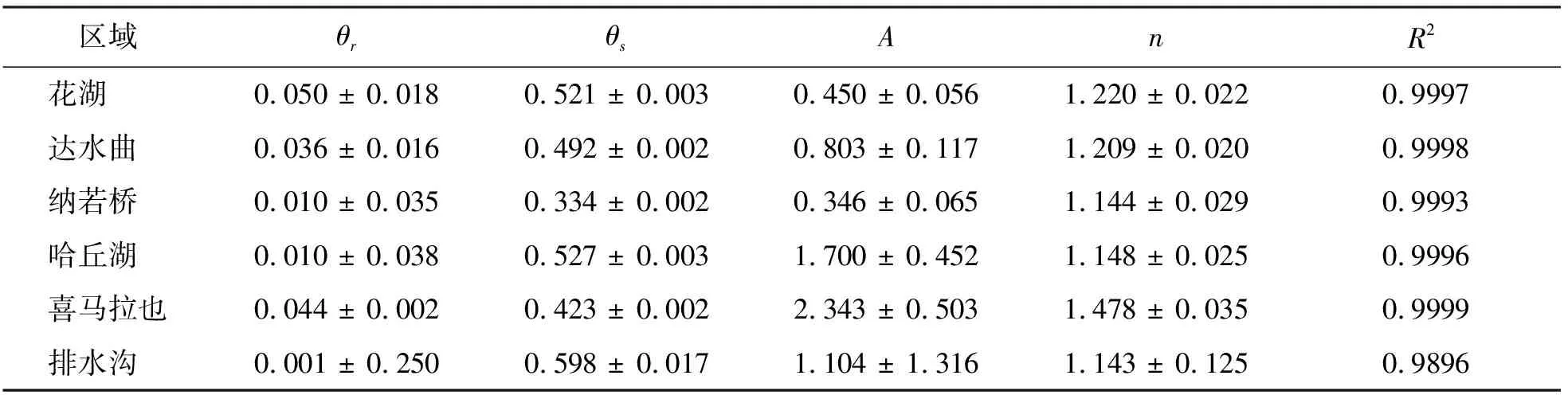

3.3.2 不同區域土壤水分特征曲線參數比較 若爾蓋濕地不同區域的實測土壤水分特征曲線如圖4。描述土壤水分特征曲線的模型比較多,其中Van Genuchten模型(公式1)因為適用性廣,模擬效果較好得到廣泛應用[21-25]。

(1)

式中:θ(h)為土壤體積含水率,cm3/cm3;θr和θs分別為土壤剩余和飽和含水率,cm3/cm3;h為壓力水頭,cm;A(cm-1)和n為曲線形狀參數。為適用于目前土壤水分測定方法和習慣,本文模擬中將壓力水頭用土壤水吸力代替。

表3 土壤肥力指標描述性統計特征

圖3 若爾蓋濕地不同地區土壤剖面有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀含量分布

圖4 濕地不同區域實測土壤水分特征曲線

為了更好地描述研究區域的土壤水分特征曲線,本文采用Van Genuchten模型來擬合若爾蓋濕地土壤水分特征曲線,并與實測結果對比,模擬效果較好。模型參數率定結果見表6。通過方差分析,模擬結果顯著水平較高,相關系數達到0.99,Van Genuchten模型可以用于很好地描述若爾蓋濕地不同區域的土壤水分特征曲線,表征土壤水分特性參數。模型擬合的參數不同區域的飽和含水率θs與實測值(見表5)基本一致,同時將剩余含水量作為一個參數進行擬合,納若橋和哈丘湖剩余含水量基本一致,喜馬拉也和花湖地區的剩余含水量略高,排水溝地區最低。模型參數A和n則會直接影響土壤水分特征曲線的幾何形態,一般情況下,其他參數不變時,A值越小,曲線的中間平緩部分相對越高,也即相同含水率情況下對應的土壤吸力越大。

表4 若爾蓋濕地不同區域不同深度土壤的有機質多重比較結果

注:*表示顯著差異,顯著水平為0.05。

由圖4實測土壤水分特征曲線可以看出,喜馬拉也地區的土壤水分特征曲線平緩部分明顯低于其他區域,由表6可以看出,A值最大(2.343),這是由于喜馬拉也地區草地退化、土壤沙化現象嚴重,土壤持水能力明顯降低造成的。參數n值則影響曲線的彎曲程度,決定曲線的坡度,n越大曲線坡度越陡,喜馬拉也地區的n值在1.45左右,使得其水分特征曲線的彎曲程度較大,其余5個區域的土壤水分特征曲線基本接近,曲線形狀參數的n值基本在1.14~1.21之間。這種不同區域間土壤水分特征曲線的差異可能與近些年來若爾蓋濕地景觀格局變化和土地利用覆蓋變化有關,尤其是大規模的人工排水使得若爾蓋濕地沼澤面積迅速減少,大部分沼澤演變為非濕地類型,很大程度上影響了濕地區域的土壤性質及水分特性[8,19]。一些研究結果表明,若爾蓋濕地退化過程中土壤持水功能呈顯著下降趨勢,尤其表現在沙化草甸階段濕地的土壤持水量,而喜馬拉也地區正處于沙化階段,這可能就是該地區土壤水分特性的變化較大的主要原因。另一方面,土壤有機質含量可能通過改變土壤結構從而對土壤持水量有直接和間接影響,土壤持水量一般與有機質含量呈正相關。在若爾蓋濕地沼澤和湖泊保護比較好的區域如花湖和納若橋地區,其有機質含量相對較高,土壤持水量和水源涵養功能比較好[20]。

表5 若爾蓋濕地不同區域土壤水分特性參數

注:*表示與其它地區有顯著差異,顯著水平為0.05。

表6 濕地不同區域土壤水分特征曲線Van Genuchten模型參數率定結果

4 結論與建議

由于其獨特的地理位置和氣候,若爾蓋高原濕地生態系統具有明顯的特殊性和復雜性,而土壤作為濕地生態系統的基礎,對濕地生態系統的維持和穩定具有重要的作用,在氣候變化和人類活動的影響下,若爾蓋濕地開始逐漸退化和萎縮,草地退化,土壤沙化現象明顯,濕地生態系統的穩定性遭受嚴重破壞。本文根據若爾蓋濕地的分布和區域特性,選取了6個樣地進行土壤樣品采集,測試分析了不同區域的土壤質地、養分特性以及水分變化特性,取得了一定的實驗結果:

(1)濕地土壤性質:按照國際制土壤分類標準,若爾蓋濕地花湖地區0~80 cm深度土壤質地以壤土為主,達水曲、納若橋、哈丘湖地區則以砂壤土為主,排水溝區域表層土壤到65 cm深度主要為砂壤土,80 cm處則為壤土,喜馬拉也地區則為壤砂土。

濕地土壤養分:土壤有機質的變異系數相對較大,其次為速效磷和速效鉀,達水曲和喜馬拉也地區的堿解氮變異性最小;達水曲和喜馬拉也地區的有機質含量最低,且不同深度的變化和差異相對較小,其次為哈丘湖地區,而花湖區域的有機質含量最高,有機質含量花湖>納若橋>排水溝>哈丘湖>達水曲>喜馬拉也。

(2)濕地土壤水分特性:采用Van Genuchten模型可以很好地描述若爾蓋濕地不同區域的土壤水分特征曲線,并對各個區域的Van Genuchten模型中的土壤水分特性參數進行率定,模型率定的飽和含水率與實測值基本一致,影響土壤水分特征曲線的幾何形狀的參數A和n值,喜馬拉也地區最大,土壤持水性能較低,其次為哈丘湖和排水溝地區,納若橋地區最小,土壤持水性較好。有機質含量較高的花湖地區其土壤持水性和水源涵養功能也比較好。

總體上,若爾蓋濕地在保護力度比較好的花湖、納若橋等區域其土壤沙化現象要明顯低于東部區域,排水溝區域由于近些年來人們對濕地認知的增強,為了保護濕地的基本功能對一些排水溝進行諸如填溝圍堵等工程措施,防止濕地水位下降,在一定程度上也對其土壤特性產生了影響。同樣花湖和納若橋地區的土壤有機質含量相對較高,土壤持水性相對較好,說明近年來在該區域的濕地保護工作具有一定的成效,而哈丘湖區域的土壤砂粒含量相對花湖區域偏高,有機質含量偏低,土壤持水性能較低,應該在該區域加強濕地保護管理工作,防止濕地土壤進一步沙化,增強土壤持水性能和濕地水源涵養功能。在達水曲和喜馬拉也土壤沙化相對嚴重的區域應該重點進行濕地沙化治理,加強草地建設,改善濕地生態環境,防止濕地萎縮和退化。