1920年代我國與西方女裝時尚異動的符號學比較分析

柴麗芳

(廣東工業大學,廣州 510006)

1920年代是世界歷史上較為特殊的年代。第一次世界大戰剛結束,世界上的主要國家在此前的十年都經歷了一些重要的甚至是顛覆性的歷史事件。經歷了大風雨的洗禮,世界風貌與以前相比迥然相異,政治、經濟、文化全部面臨推翻重建的挑戰。此時從全世界范圍看,服裝時尚也呈現出突變的現象。服裝時尚是人類個體和群體最外在、最客觀的表達形式,在某一年代形成的時尚風貌代表著當時社會的意識訴求。深入分析服裝時尚的符號指征,追蹤人們的潛在意識,可與社會文化其他意象互為印證,使時尚學研究在社會學研究中發揮一定作用。

一、1920年代的西方女裝時尚

1914年8月至1918年11月,第一次世界大戰爆發,長久以來富足安定的歐洲在戰爭結束后經濟崩潰,物質貧乏,久于安逸的歐洲人經歷四年多的戰爭荼毒,陷入了經濟和生活信念的雙重困境。特別是對權威、傳統的懷疑,使年輕一代呈現出一種顛覆式的文化報復心理,這種心理進而擴散到了全社會。親歷老歐洲的平靜富庶和一戰沉重打擊的茨威格在自傳《昨日世界》中這樣追述:“整整一代新型的年輕人不再相信自己的父母,不再相信政治家和教師……戰后的這一代人猛的一下子掙脫了一切迄今為止行之有效的規矩,背離任何傳統,把命運掌握在自己手里,擺脫一切陳年往事,一舉撲向未來。”因此在20年代,社會風貌與之前相比迥然不同,可稱為突變,與二戰結束后的50年代一起,被認為是時尚史上最與眾不同的兩個時代。

1920年代的歐洲時尚激進、顛覆,富有“革命氣息”。“女孩子剪短頭發,短到看不出和男孩子有什么區別。年輕的男孩則又剃掉胡子,顯得比女孩子更像女孩子。”①通過時尚外表弱化性別的對立,表達了當時的年輕一代反對同性的形式,甚至與整個自然意志抗爭的欲望,中老年人也亦步亦趨,不愿站在舊秩序的陣營中,而希冀保持年輕,唯恐在向前奔騰的社會潮流中被甩開。

這種突變是社會的戰后應激反應。好穿男裝、平民出身的香奈爾生逢其時,她的優勢在于化繁為簡,講求功能性和舒適性,她帶動了法國巴黎女裝男性化的時代,因此20年代被稱為“女男孩時代”“香奈兒時代”。舊時傳統以繁為美、以大為美、以曲線為美(圖1),而戰后走向另一個極端。沙漏形的立體廓形被扁平的直線廓形取代,在BOB 頭、鐘形帽、幾何線條、低腰線的簡潔造型之外,配以夸張的珍珠、金銀、羽毛、流蘇、亮片等加以時尚化提升點綴。(圖2)

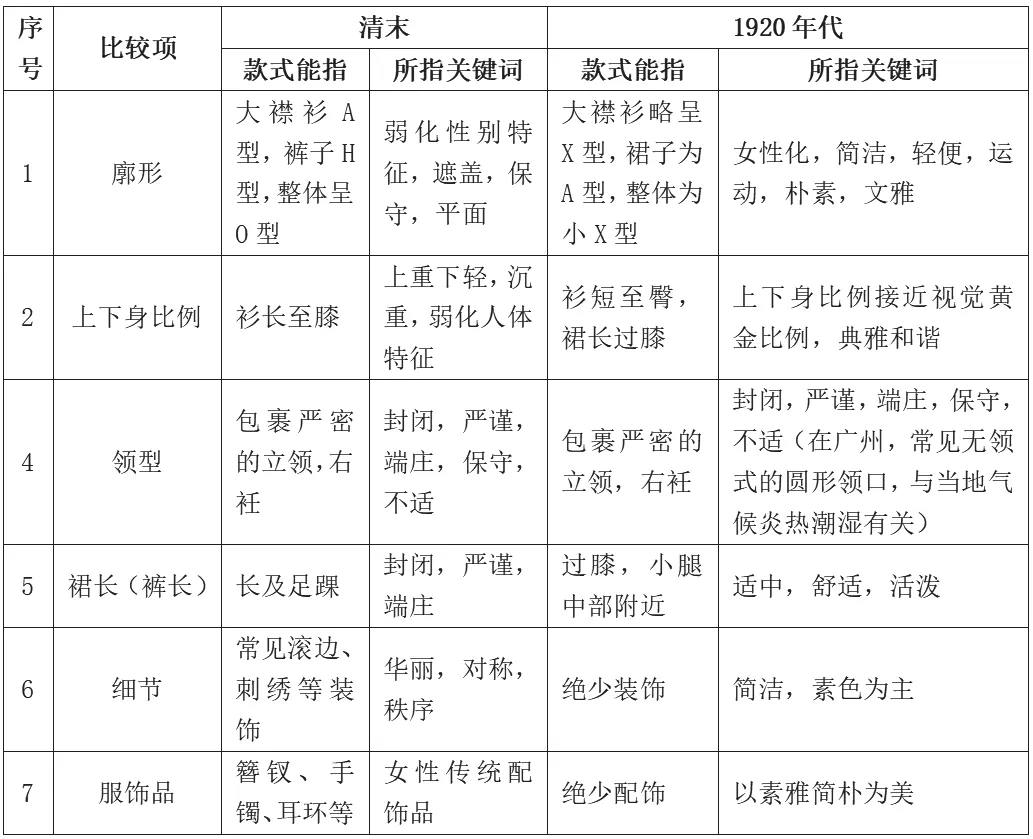

以符號學的方法解讀1910年代~1920年代歐洲女裝的變化,研究服裝時尚款式的外在形式(即符號學中的“能指”),挖掘其設計者和穿著者對款式所涉及對象形成的心理概念(即符號學中的“所指”),可以得到以下圖表。(表1)

> 圖1 1915年巴黎時裝

> 圖2 1920年代巴黎時裝

> 圖3 1902年夏葛女醫學堂學生

> 圖4 1922年夏葛女醫學堂學生

> 圖5 1920年代廣州西關小姐

> 表1 1910年代與1920年代歐洲女裝款式符號比較分析

通過對比分析可以看出,處于戰后的20年代,女性服飾呈現了與舊時完全不同的風格和意象。一方面戰爭爆發使人們對往日的傳統權威、生活秩序產生了懷疑,試圖尋求新的生活方式,另一方面由于生活方式發生了改變,以往深入淺出的年輕女性必須投入社會工作掙錢,無法再穿戴沉重不便的服飾。同時值得注意的是,20年代女性服裝的廓形與款式細節更接近兒童的廓形和比例,與當時百廢待興的歐洲告別了舊時代,開啟新旅程的社會期待相契合,同時也表達了人們厭惡戰爭,對和平與純真的渴望。

二、我國1920年代的女裝時尚

與此同時在我國,長久以來封閉的封建社會此時已受到來自西方列強的長達半個世紀的多方沖擊。至1912年中華民國成立,中國已打開門戶,來自西方的政治、經濟、科技和文化源流正在社會各方面逐步滲透充盈,社會各階層已逐漸適應東西方文化沖突帶來的沖擊,對新鮮事物的包容性和接受程度正在不斷增強。

1919年爆發的五四運動,使學生這一社會群體的影響力驟然增大。由于當時的求學成本高,學生在社會時尚中原本就存在一定的影響力,現在輻射到更廣泛的社會層面。特別是女學生,在1919年后,男女同校的解禁與推廣和社會的接受,使女學生的數量增多,此前已歷經幾次修改,作為女學生標準服裝的“文明新裝”成為了20年代最具代表性的女裝(圖3、圖4),即使名伶、明星也以穿著“文明新裝”為時尚。(圖5)

文明新裝上短衫下長裙的形制已與現代服飾非常接近,衣身與清末相比,收得緊身窄小,恰到好處地顯現了東方女性柔和的身體曲線,但又不至于緊身到悖逆傳統的程度。裙長自初期蓋至足踝,后來慢慢縮短至膝蓋,與社會開放程度有關。但頸部和胸部仍以封閉的立領遮蓋,直至后來曲線玲瓏的旗袍盛行,也仍采用立領。以此分析,與其說是因立領傳統保守,不如說立領這一領型凸顯東方人沉靜、嚴謹、端莊的氣質,以其適合當時的審美價值而被保留取用。(表2)

> 表2 清末與1920年代我國女裝款式符號比較分析

三、我國與西方1920年代女裝時尚的符號學比較分析

文明新裝在我國的出現和推廣,一說是源于日本,是日本學生裝與我國傳統大襟衫的融合變裝。而日本自明治維新時代起,文化和時尚就已深受西方影響,彼時日本社會也出現了西式服裝和日本傳統和服共存的局面。因此,文明新裝的根源可更進一步追溯到西方。從時尚背景上分析,自民國時期開始,我國與西方的時尚可以說是有共通管道的一體式系統,并沒有大的系統差異。

從上文的分析來看,雖然在1920年代,從服裝外在形貌來看,西方的“女男孩風格”服裝和我國民國時期的“文明新裝”沒有相似之處,甚至在廓形上,前者追求平面化、扁平化,淡化性別,后者反而在立體感、性別感上有所突破。但從符號比較學的意義上,能夠分析出1920年代我國和西方時尚突變的背后,都對應著大的社會動蕩和觀念變革,時尚的突變對應著社會的突變,而社會突變造成的文化突變主要現象在于心理補償,社會出現了新的心理訴求,這一訴求通過人們的著裝,以時尚潮流的形式表現出來。(表3)

通過上表的總結,可以看出在1920年代,隨著全世界向著不可逆轉的現代化進程推進,無論是東方還是西方,服裝時尚都出現了以小為美,以簡為美,以動為美,以素為美的審美特征。雖然不同的國家和地區舊傳統有不同的表現形式,但人們自等級森嚴、秩序井然的舊模式中脫離,希冀社會呈現出像孩童一樣輕快、簡潔、嶄新、富有活力的風貌,這一心理訴求的基調是相同的。這種比較性的符號研究方法應用到1930年代,西方戰后重建十年,社會逐漸平穩,女性服裝又漸漸出現了曲線化的性別特征,而我國在那個年代盛行旗袍,也與社會經過一段時間動蕩后,出現了短時平靜的背景有關。■

注釋:

①(奧)斯·茨威格.昨日世界[M].張玉書,譯.北京:人民文學出版社,2015:230.