抽水蓄能電站可控整流型融冰電源模塊設計簡介

丁向東 鄭偉 潘玉梅 張和平 王文鵬

【摘要】? ? 新疆阜康抽水蓄能電站是新疆首座抽水蓄能電站,位于天山北麓、準噶爾盆地東南緣,東鄰哈密市,冬季時間長,晝夜溫差大,阜康地區(qū)跨越山區(qū)和平原區(qū)兩個不同的大地構造單元。海拔3000米以上的高山區(qū),常年冰雪覆蓋;海拔1800-3000米的中山帶,大氣降水較為豐富。2018年5月6日夜間到7日夜間,受西伯利亞低槽東移南下影響,吉木薩爾出現了中到大量的雨轉雨夾雪寒潮天氣,平原區(qū)降水量12.0mm,山區(qū)大部地區(qū)普降大到暴雪,降雪過程中南部山區(qū)公路被積雪覆蓋,平均積雪深度達到12cm。阜康抽蓄電站基建期的輸電線路處于環(huán)境惡劣的微地形微氣象區(qū)域,抗冰雪設計相對較弱,極易因持續(xù)的雨雪低溫天氣引起線路覆冰,出現倒桿斷線。冰凍嚴重影響著輸電線路的安全運行,冰凍帶來的危害,加大了維護工作量,增加了企業(yè)成本。

【關鍵詞】? ? 直流融冰? ? 開關電源? ? 整流器? ? 輸電線路

前言:

覆冰是一種分布廣泛的自然現象,尤其霧凇是一種美麗的自然景觀。但對于輸電線路,嚴重的覆冰則有可能導致故障,甚至會引發(fā)大面積停電等災難性事故。自20世紀50年代開始,加拿大、美國等覆冰嚴重的國家相繼對輸電線路覆冰進行了觀測和研究。我國也是世界上覆冰嚴重的國家之一,長期以來,輸電線路工作者一直為解決覆冰問題進行不懈的探索,并獲得了許多重要的工作成果。1976年,在全國首次重冰線路設計運行經驗交流會議上,提出了“避、抗、熔、改、防”五字方針,成為輸電線路抗冰的主要技術原則。隨著我國電網規(guī)模的快速擴大,近50多年來,大面積冰害事故在全國各地時有發(fā)生,尤其2008年1~2月,我國南方電網出現了持續(xù)較長時間的大范圍雨雪冰凍天氣,造成1252條110~500kV線路倒塔7377基、受損3092基,13888條10~35kV線路故障停運,給當地人民群眾生活和國民經濟發(fā)展帶來嚴重影響。新疆自2009年2月以來,災害性天氣頻發(fā),部分輸電線路覆冰故障大幅上升,成為影響電網安全運行的重要因素。隨著新疆大型水電基地和超高壓電網的建設,輸電線路覆冰問題將更加突出。

一、可控整流型融冰電源概述

凡是能直接將交流電能轉換成直流電能的電路統(tǒng)稱為整流電路,將整流電路應用于直流電源裝置的技術則稱之為整流電源技術。1958 年,從美國通用電氣公司研制成功第一個工業(yè)用的普通晶閘管開始,整流電源技術開始由不可控整流轉向相控型整流。三相相控型整流電源技術是指采用相控型功率器件晶閘管作為功率器件的整流電源技術,該技術相比三相不可控整流電源技術最大的優(yōu)點在于實現了直流側電壓的可調性,此外,在整流電源直流側電壓的紋波率、轉換效率和諧波含量等方面也有所改善。三相相控型整流電路屬于低頻電路,成為半導體整流電路中歷史最長、技術最成熟的一種整流電路,目前還應用廣泛應用于工業(yè)生產中。

二、基于電壓型逆變器的高頻開關電源設計

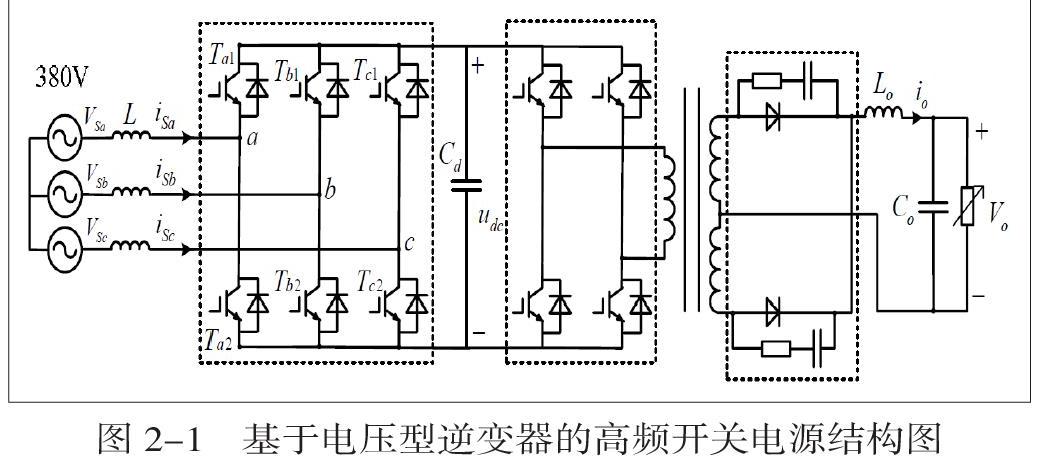

研究高效節(jié)能型高頻開關電源,擬輸入側采用電壓型逆變器和電流逆變器,利用高頻PWM 整流技術,進行AC/DC 變換,得到恒定的直流電。這樣可以實現電能的高效利用,減少系統(tǒng)的無功和諧波含量,提高裝置的電能質量水平。然后,通過全橋DC/DC 逆變器進行高頻變換,將高壓直流電源轉換為需要的低壓大電流電源給負載供電。為了實現能量的高效利用,減少電網諧波污染,本章討論了一種基于電壓型逆變器的高頻開關電源。基于電壓型逆變器的高頻開關電源結構如圖2.1 所示。

三、總結

針對三相電壓型逆變器,通過采用一種基于負載功率前饋的無差拍控制方法和高頻PWM 調制技術實現逆變器的快速響應和高功率因數整流,實現能量的高效利用,減小系統(tǒng)的電壓電流畸變率。單相全橋逆變器采用高頻逆變技術,將直流電轉換為高頻交流電,通過高頻耦合變壓器,將能量從直流側傳輸到低壓全波整流側,通過全波整流器整流濾波后得到希望的直流電壓電流。高頻DC/DC 變換器通過采用高頻逆變技術,實現能量的高效輸出,降低裝置自身的能耗,大大提高高頻開關電源的工作效率。

參? 考? 文? 獻

[1]陳堅 電力電子學一電力電子變換和控制技術[M].北京: 高等教育出版社,2002

[2]王兆安, 楊君, 劉進軍, 王躍,諧波抑制和無功功率補償(第2版)[M].北京: 機械工業(yè)出版社,2006

[3]張崇魏, 張興整流器及其控制[M].北京: 機械工業(yè)出版社,2003

[4]徐金榜 三相電壓源整流器控制技術的研究 [D]. 武漢華中科技大學 2004

[5]姚為正 整流器技術及其應用研究[D].西安: 西安交通大學,2001

[6]伍小杰, 羅悅華, 喬樹通 三相電壓型整流器控制技術綜述電工技術學報[J],電工技術學報 ,20(12):7-12