強化生物堆修復石油污染土壤的工程案例

崔 朋,劉驍勇,劉 敏,李 靜,李惠生,南香嶺

(山東碧泉環境工程技術有限公司,山東 濟南 250000)

2014年,環境保護部(現生態環境部)與國土資源部(現自然資源部)聯合發布了《全國土壤污染狀況調查公報》,公報調查結果顯示,油田是重點污染場地類型,土壤超標點位達23.6%,超過全國土壤污染物的平均超標率16.1%,主要污染物為石油烴及多環芳烴。石油對土壤的污染大多集中在表層,石油物質進入土壤會改變土壤的理化性質,引起土壤微生物群落的變化,因此需要進行修復,對于石油污染土壤的修復,多采用物理、化學和生物方法[1]。物理修復主要有客土法、焚燒法、熱脫附法、氣相抽提法、電動力法等,化學修復主要有淋洗法、萃取法、化學氧化法等,但是物理法一般需要特定的場地和專業機械,化學法需要使用大量的化學藥劑,這兩類修復方法修復成本高,容易產生二次污染[2]。生物修復以其成本低,對環境的影響小,處理效果好,不產生二次污染等優勢,在石油污染土壤修復中的應用越來越多。

本案例對某石油污染場地的修復工程進行介紹,涉及強化生物堆技術參數設計、工程實施等過程,旨在為類似污染場地的修復工作提供依據。

1 場地基本狀況

該污染場地位于遼寧省盤錦市遼河油田主產區,污染場地所在縣是國內著名的優質稻-蟹生產區,該區域擁有數量眾多的采油井,油井的建設、開采、集輸等生產活動造成了井場周邊土壤的石油污染,經場地調查需要進行修復。

1.1 場地污染狀況

本污染場地位于生產及作業井場周邊,土壤中總石油烴濃度為2000~20000mg/kg,均值4213 mg/kg,修復目標值500 mg/kg。該污染場地的特點是局部濃度較高,但大部分污染程度中等,污染深度0.5m,污染面積9300m2,修復土方量約4650m3。

1.2 場地地質條件

污染區域表層土壤以粉質黏土和粉土為主,土壤含水率較高,該層厚度為3.5m左右,底板最大埋深3.5m。此類土質對污染物的截留效果較好,污染物向土壤下層遷移程度不高。地下水埋深約0.8m,地下水類型屬第四系孔隙潛水,主要受大氣降水補給。調查結果顯示,該區域地下水目標污染物未超標。

2 修復工程設計

通過對本污染場地土壤的理化性質、土壤微生物進行檢測分析,綜合考慮修復技術的可行性、治理周期、土地的規劃用途及處理的經濟性等因素,最終確定采用強化生物堆修復工藝。

2.1 技術路線

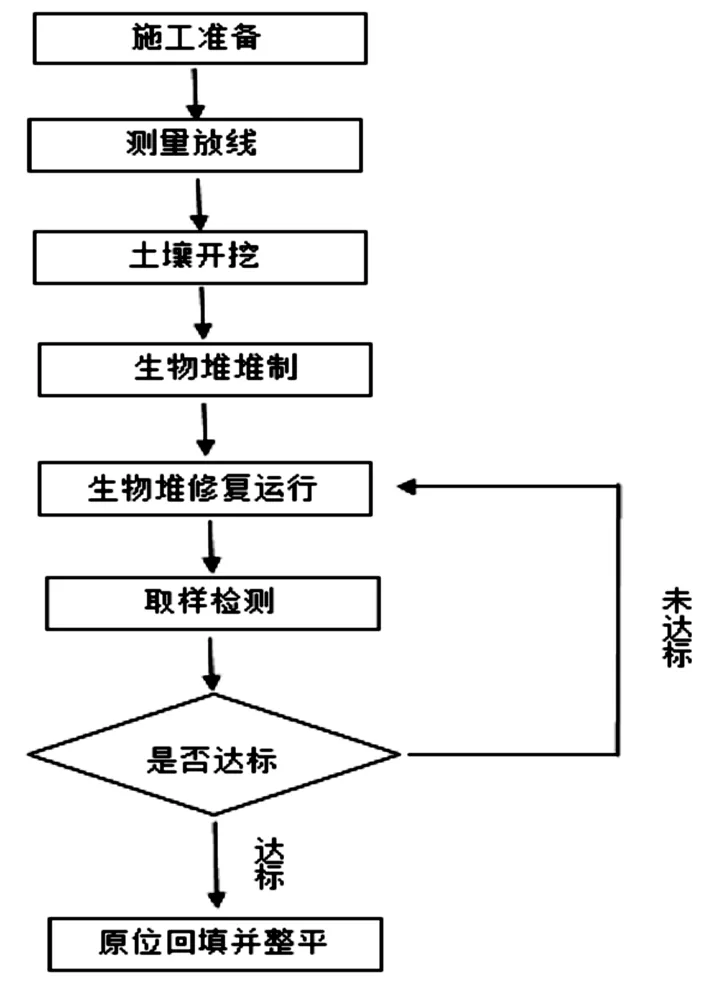

強化生物堆修復施工工藝流程包括:

(1)施工準備,包括施工進場前準備、相應基礎設施建設、設備進場、場地平整、配套修復設施準備等。

(2)測量放線,現場定位污染區位置,根據業主提供的測量坐標控制點進行復核,布設坐標控制網,依據施工計劃的有關要求核定污染土壤修復范圍和邊界。

(3)污染范圍內土壤開挖。基坑開挖采用挖掘機挖掘,按設計深度進行開挖。本工程因開挖深度較淺,開挖時應控制開挖深度,防止過度挖掘。開挖完成后對基坑邊界和坑底布點采樣,若側壁樣品檢測不合格需繼續向外擴展挖掘,若坑底樣品檢測不合格則繼續深挖。

(4)生物堆堆制。按照設計要求(見2.2)的技術參數,對生物堆進行堆制。

(5)生物堆修復運行。

(6)取樣檢測及場地復原。對生物堆體進行取樣檢測,每個堆體作為一個檢測單元布設采樣點,每個點位取3~5處土壤進行混合檢測,當堆體土方量大于500m3時,按每500m3一個樣品取樣,若檢測合格將生物堆原位回填并整平,若不合格則繼續運行生物堆系統直至檢測合格。

技術路線如圖1所示。

圖1 強化生物堆修復技術路線圖

2.2 生物堆設計

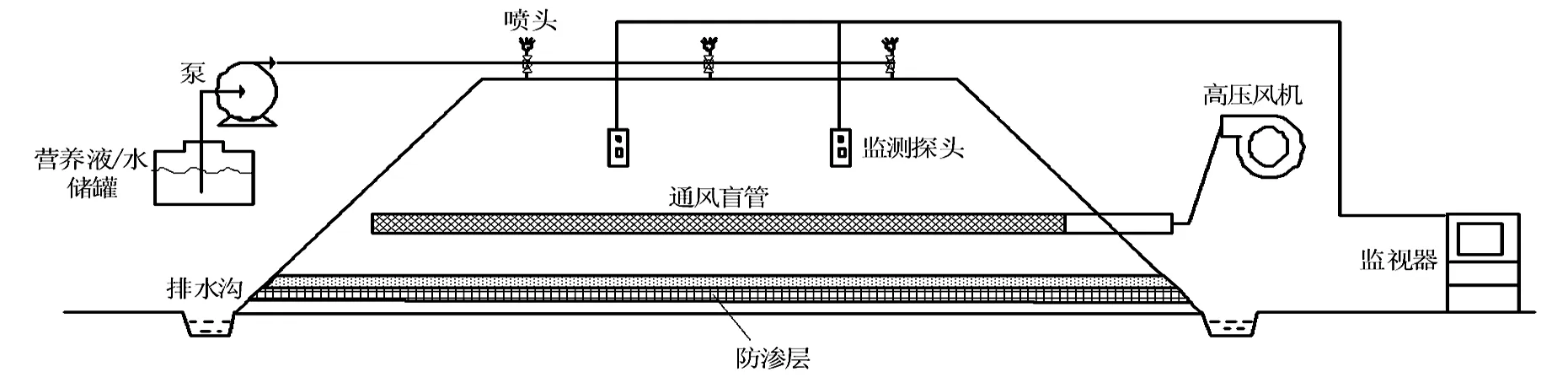

生物堆系統由以下幾部分組成:土壤堆體、通風系統、營養液/水分分配系統、滲濾液收集處理系統、監測系統。

(1)根據工程經驗,堆體高度不宜過高,本場地堆體土壤高度設計為1m,底部寬度設計為8~10m,堆體坡度設計為1∶0.5,考慮到施工的便捷性及避免交叉污染,本場地生物堆原地堆建,堆體的長度根據污染地塊地形進行調整。

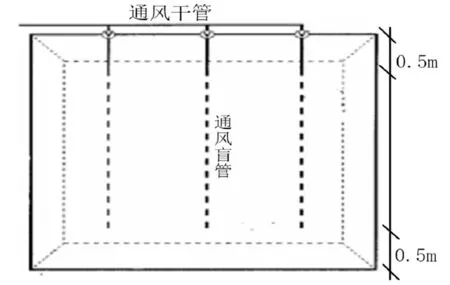

(2)通風系統主要由通風干管、支管、調節閥、流量計、鼓風機等組成,為便于控制通風效果,每條支管均配備調節閥。通風管路布設于堆體的中下部,距堆底約0.3~0.4m。通風支管采用DN100規格的盲管,通風干管采用UPVC管。盲管抗壓、耐壓性能高,且回復性好,通氣性優越,表面平均開孔率達90%~95%,在土中、水中不易降解,抗老化、耐腐蝕。鋪設時首先在盲管上包裹一層土工布,起到防護、過濾的作用。為避免鼓氣過程造成短路,盲管距離土堆邊緣不小于0.2m,通風盲管距生物堆堆體寬度方向兩側邊緣各0.5m,通過PVC管與通風干管相連。連接通風盲管的UPVC支管長度為1m,其中0.5m插入生物堆與通風盲管相連,其余0.5m位于生物堆堆體外,通風盲管間距為2m。通風系統如圖2所示。

(3)營養液/水分分配采用農業上較為成熟的噴灌技術,系統由水源、噴頭、管網、首部組成,噴頭間距為噴灑直徑的60%。噴灌的霧化效果好、水滴小,能夠避免補水過程中對于生物堆堆體的沖刷并且可以節約用水。

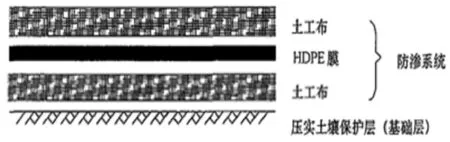

(4)堆體在運行過程中會產生滲濾液,為避免對環境污染,需設置滲濾液收集系統對滲濾液進行收集。首先在平整后的場地上修建坡度為1∶10的人字坡,而后鋪設基礎防滲層,見圖3。防滲層由一層土工布+一層HDPE膜+一層土工布構成(兩布一膜),在基礎防滲層鋪設完成后進行滲水板的鋪設,滲水板的尺寸應大于堆體底部尺寸。滲水板鋪設完成后,在其上方鋪設一層土工布,防止污染土壤進入滲水板造成滲水板堵塞從而影響滲濾液的排出。導出的滲濾液通過排水溝收集到集水池,收集后再次噴灑到生物堆頂部,從而做到廢水零排放,集水系統見圖4。

圖2 通風系統示意圖

圖3 基礎防滲系統結構示意圖

圖4 集水系統示意圖

(5)生物堆堆體內設置監測點,對堆體內溫度、水分含量、氧氣含量等進行監測。管理人員可根據土壤水分、溫度以及土壤氣等參數的監測分析,對系統運行做適當調整及優化,確保系統處于最優運行工況。土壤氣監測探頭、溫度與水分含量監測探頭布設于距堆體底部0.7m處,土壤氣監測探頭相鄰探頭的間距為3m,溫度與水分含量監測探頭間隔為6m。生物堆示意圖如圖5所示。

圖5 生物堆示意圖

2.3 生物堆堆建

(1)對污染土壤進行預處理,預處理主要包括土壤均質處理、調整土壤中碳氮磷鉀的配比、調節土壤含水率等。本項目表層土質以粉質粘土和粉土為主,通氣效率低,首先添加10%左右的稻殼作為膨松劑,增加土壤的透氣效果,同時稻殼也是緩釋營養源。然后播撒適配好的強效微生物菌劑,摻加一定比例的復合肥,噴灑一定量的工業糖蜜,使用旋耕機進行充分攪拌。

(2)修復區域內土壤攪拌均勻后,選取地面平整且相對地勢較高的區域作為生物堆強化處理區。根據需要處理的土方量設計的生物堆尺寸,測量放線畫定生物堆堆體區域,利用挖掘機將該區域土壤轉移到區域外暫存。對該區域進行整平并剔除石塊、樹枝等堅硬物,修建人字坡,然后在該區域鋪設防滲層和滲濾液導排層。

(3)利用小型挖掘設備,在不破壞防滲膜的情況下,將預處理后的土堆在防滲膜上鋪設0.3~0.4m厚的土層。

(4)在該土壤層表面按設計參數布設通風管,固定完成后繼續堆高至0.7m左右。

(5)在該土壤層布設監測探頭,包括:土壤氣監測探頭、溫度與水分含量監測探頭。

(6)繼續堆土至1m,并對堆體四周開展機械與人工修坡結合作業,修整完成后在堆體表面和側面種植黑麥草。種植黑麥草可以固定堆體表面土壤,防止形成揚塵并避免噴灌時造成水分沖刷土壤,破壞堆體結構;黑麥草本身對石油烴污染土壤具有協同修復作用,其發達的根系也可改善土壤結構,對微生物的生長具有促進作用;此外,種植黑麥草具有一定的景觀效果。

(7)安裝營養液/水分調配系統。

(8)生物堆調試運行。

2.4 生物堆維護

(1)使用土壤養分測定儀檢測土壤中的有效氮磷含量,土壤中碳∶氮∶磷的比例宜維持在100∶10∶1[3],以滿足好氧微生物的生長繁殖以及污染物的降解條件。

(2)保持土壤一定的通氣量及微生物代謝活動所需水分,保持土壤含水率在30%~40%左右。

(3)運行過程中通過風機和管路上閥門的控制確保堆體內氧氣分布均勻且含量不低于7%。

(4)溫度控制在30~40℃范圍區間[4],pH值控制在6.0~7.8,當污染土壤pH值過低時,加入適量的石灰進行調節;當pH值過高時,加入硫酸銨或亞硫酸鋁進行調節[5]。

3 修復效果

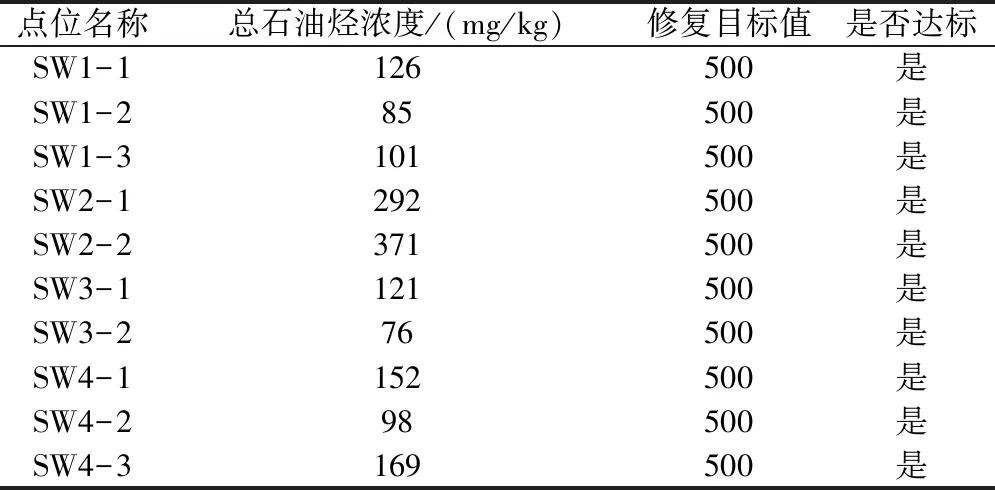

經過6個月的運行修復后,按設計要求進行取樣檢測,所有點位檢測結果均達到低于修復目標值,檢測結果見表1。

表1 點位檢測結果 單位(mg/kg)

4 結論

(1)本修復項目采用強化生物堆修復石油污染土壤4650m3,修復工期6個月,修復后的土壤經檢測全部達到驗收標準。修復完成后對生物堆修復區域進行復原,對修復過程中使用的材料、設備進行回收。

(2)修復過程在原地進行,不涉及污染土的轉運,修復過程無二次污染產生,未對環境產生擾動,修復徹底。

(3)強化生物堆修復工藝的重點是通過對生物堆的合理設計和運行,保證微生物的生長環境,從而實現對石油烴類污染物的消解去除。本工程的成功實施可為其他類似項目提供工程經驗。