B超引導下給予臂叢神經阻滯麻醉的臨床效果分析

朱志威 賈樹山(通訊作者)

(1濱州醫學院 山東 煙臺 264003)

(2濱州醫學院煙臺附屬醫院麻醉科 山東 煙臺 264100)

臂叢神經阻滯麻醉是指在患者臂叢神經周圍注射局部麻醉藥物,以此來達到良好麻醉效果的一種麻醉方式,該種麻醉屬于當前較為常見的麻醉方式,可以有效的到達預期麻醉位置,以此來產生良好的麻醉效果,為了進一步提高該麻醉方式的麻醉效果及安全性,可在B超的引導下實施相關麻醉操作,以選擇最合適的穿刺點,使之產生良好的麻醉效果,避免重復使用麻醉,減少麻醉劑量,減少麻醉并發癥,增強麻醉操作質量與安全性。基于此,本文對盲探臂叢神經阻滯麻醉與B超引導下臂叢神經阻滯麻醉效果的臨床資料進行了搜集與分析,詳情報告如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

于2018年2月—10月,選取我院的68例上肢手術患者作為本文的研究對象,其中男女比例為37:31,年齡20~76歲,平均年齡為(48.0±17.0)歲,而后隨機將這68例患者分為對照組與研究組各34例,兩組患者的一般資料無統計學差異,具有可比性。

1.2 方法

對照組予以盲探臂叢神經阻滯麻醉,麻醉前半個小時給予患者常規術前用藥,建立靜脈通路,連接多功能監護儀。讓患者保持仰臥位,讓其上肢貼于側身并保持放松,頭偏向對側,采取肌間溝入路。在穿刺點周圍進行常規消毒鋪巾。用22G針頭于穿刺點進行穿刺,找到易感后給予患者共20ml的利多卡因(濃度為1%)與羅哌卡因(濃度為0.375%)混合液進行神經阻滯。

研究組予以B超引導下進行臂叢神經阻滯麻醉,使用便攜式B超儀,將其探頭的模式調為神經阻滯,讓患者保持仰臥位,上肢放松貼于身體兩側,先使用B超探頭掃描患者的咽喉部、頸部以及胸腔部,待細致了解患者的臂叢神經的各個分支結構后在B超掃描圖像的指引下選擇合適的穿刺位置,對該位置進行常規消毒鋪巾后進行穿刺操作,給予患者20ml的利多卡因(濃度為1%)與羅哌卡因(濃度為0.375%)混合液進行神經阻滯,直至B超圖像顯示患者的臂叢神經已完全被藥物浸潤后即可。

1.3 觀察指標

首先,觀察兩組患者的麻醉效果優良性,包括有優、良、差;其次,觀察兩組患者的各項麻醉時間指標包括手術穿刺時間、感覺神經麻醉起效時間、運動神經麻醉起效時間、感覺神經麻醉持續時間。

1.4 統計學分析

通過SPSS22.0軟件的計算處理,計數資料用%表示,行χ2檢驗;計量資料用(±s)表示,行t檢驗,P<0.05,說明差異有統計學意義。

2.結果

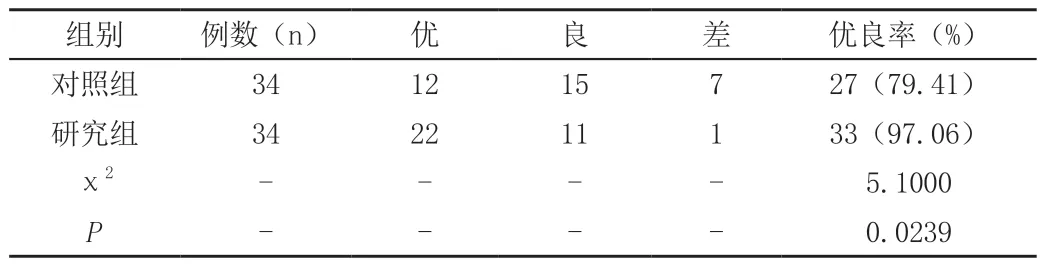

2.1 麻醉效果優良性比較

研究組患者麻醉效果優良率97.06%顯著高于對照組的79.41%(P<0.05),見表1。

表1 兩組麻醉效果優良性比較

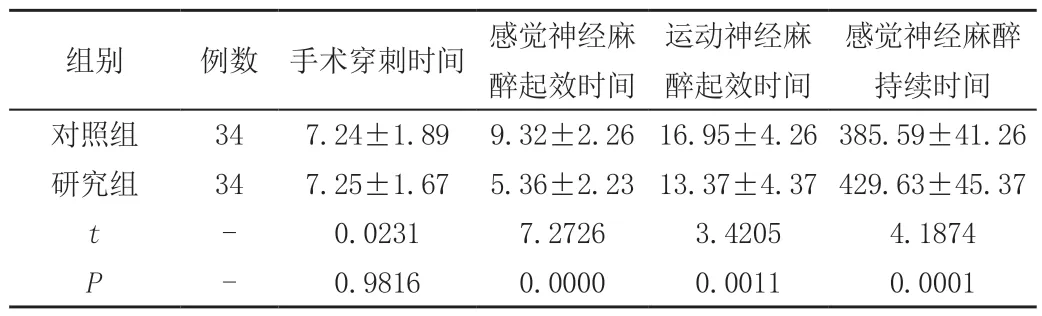

2.2 各項麻醉時間指標比較

兩組患者的手術穿刺時間指標并無顯著差異(P>0.05);研究組患者的感覺及運動神經麻醉起效時間與感覺神經麻醉持續時間指標顯著優于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組各項麻醉時間指標比較 (±s,min)

表2 兩組各項麻醉時間指標比較 (±s,min)

組別 例數 手術穿刺時間 感覺神經麻醉起效時間運動神經麻醉起效時間感覺神經麻醉持續時間對照組 34 7.24±1.89 9.32±2.2616.95±4.26385.59±41.26研究組 34 7.25±1.67 5.36±2.2313.37±4.37429.63±45.37 t - 0.0231 7.2726 3.4205 4.1874 P - 0.9816 0.0000 0.0011 0.0001

3.討論

臨床當中,用上肢臂叢神經阻滯手術大多為血管類、神經吻合類以及斷指進行再植類等手術,這些類型手術時間相對較長,麻醉操作難度較大的特點,在手術中還要對患者血管痙攣的現象進行預防,因此手術存在一定的操作難度。在實際的臨床治療當中,患者若采取全身麻醉,由于整個麻醉期較長,致使將增加患者的麻醉管理難度,而且容易致使患者在術后產生較多并發癥,例如患者蘇醒后出現的躁動現象,將引發吻合血管痙攣,因此,此種麻醉方式一般不被采納。由于常規的盲探式臂叢神經阻滯定位相對較為困難且并發癥較多,采取局部麻醉的方式并不能將麻醉藥物注射于最合適的位置,出現無法阻滯神經手術難以進行現象。并且這種常規的盲探式穿刺具有成功率低的特點,在具體的實施過程中還會對患者血管以及神經造成損傷,甚至會造成患者局麻藥中毒、氣胸、全脊麻等嚴重并發癥,具有很高的操作風險。新階段的超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉是一種近年來興起的一項新型的麻醉技術,其具有操作便捷、定位準確、麻醉效果顯著的優勢,被越來越多的醫院所重視,且該技術受患者肥胖程度以及解剖變異等因素的影響較小。本文中對照組采取傳統的盲探式臂叢神經阻滯麻醉方式,實施可結合患者臂叢神經在肌間溝走行的解剖結構,以體表標志為臂叢神經阻滯定位的方式進行麻醉,此種方式在具體的操作當中具有較強的主觀性,操作醫生需要具備相對較高的臨床經驗以及專業素養,由于患者與患者之間具有較大的差異性,在具體的麻醉過程中容易出現麻醉的不充分的現象。研究組采用現代新型的超聲引導下臂叢神經阻滯麻醉技術,其可在借助B超設備引導下,直觀地看到臂叢神經的走行與分布,整個麻醉過程與預期值都將掌握于麻醉醫師手中,并盡可能將穿刺針靠近臂叢神經,以此來使得麻醉藥物進行充分的擴散,其擴散效果要優于盲探式臂叢神經阻滯麻醉方式。

綜上所述,B超引導下臂叢神經阻滯麻醉與盲探臂叢神經阻滯麻醉相比,前者的麻醉效果更優,值得臨床積極推廣。