虛擬現實環境中的數據可視化設計

王瀟瀟

摘要:研究分析了數據可視化設計在虛擬現實環境中的特點與未來發展方向。分別分析了數據可視化設計與虛擬現實的概念與發展,結合國外虛擬現實空間中的數據可視化設計經典案例進行剖析。研究分析了現有虛擬現實空間中數據可視化設計的設計特點、優勢與不足之處。虛擬現實空間中的數據可視化設計將傳統可視化設計由“數據傳達”轉變為“數據體驗”,是可視化設計的巨大變革,但需避免形式大于內容的設計。

關鍵詞:虛擬現實 數據可視化設計 體驗 交互 感知

中圖分類號:TB47

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2019)12-0115-03

引言

隨著數據體量的驚人增長,傳統數據可視化方法已難以滿足日漸龐大復雜的可視化需求。而近年來,虛擬現實技術的不斷革新發展則為數據可視化設計提供了新的研究空間。2014年,Ciro Donalek等學者就在文獻中研究了虛擬現實在數據可視化設計領域的潛在影響。如今,大批數據可視化設計公司也對虛擬現實空間中的數據可視化設計展開了探索,針對虛擬現實空間的沉浸感與多通道交互等特點去重構數據可視化設計為人們帶來的體驗,將可視化設計從“數據傳達”發展為“數據體驗”,為數據可視化設計提供了新的思路。文章舉例分析了虛擬現實可視化設計中的幾個典型案例,論述其設計思路與理論,肯定了設計革新的優越之處,也明確了需要避免“形式大于內容”的設計原則。另外,由于虛擬現實技術本身發展不夠成熟等原因,虛擬現實環境中的數據可視化研究還有許多難點等待克服。

一、數據可視化設計的概念與發展

(一)數據可視化設計的概念

數據可視化可的目的是“讓數據說話”,讓經過圖形化設計的數據幫助人們更易感知其背后的特征與規律,從而協助人們進行重要決策或傳達不同理念。它將數據庫中的每一項數據圖像化處理,這些圖像(或稱元素)組合、架構成為完整的數據圖像,通過交互設計讓人們得以與數據進行交互,從而滿足不同觀察維度的需求,進而對數據進行更為深入的分析與觀察。

不同的設計人員往往對數據可視化設計有著不同的理解:注重數據科學的科研人員大多偏好齊全的功能與數據傳達的精準性,對于設計的美學形式與交互體驗設計沒有過多著墨;而有著藝術設計學科背景的研究人員可能更為注重可視化設計的美觀程度與交互體驗設計,但許多情況下難以較好平衡“設計”與“實用”兩者。單從設計理論而言,我們很容易明白這兩種設計思路都不是最為可取的——研究人員應將美學設計與嚴謹數據有機結合,以最“美”的形式傳達最準確、有用的信息。但在實際數據可視化設計操作中,找準美學設計與嚴謹數據的平衡點仍較為抽象,需要不同領域數據可視化設計的長久共同打磨來為人們提供相應經驗。

目前,數據可視化設計被廣泛地應用于金融、教學、醫療、民生、食品安全、航空航天等領域,數據、科學、美學的結合催生著優秀的數據可視化設計,以幫助社會向更好的方向發展。

(二)數據可視化設計的發展研究數據可視化設計的發展,離不開數據可視化設計的載體。在數據可視化設計發展伊始,二維平面作為其主流載體,受限于

其平面的結構特點,人們主要使用傳統柱狀圖、折線圖、餅圖、散點圖、K線圖等設計方法。不同的設計方法傳達著不同的數據表現需求或言適用場景,也有著各自的優劣之處。例如:柱狀圖適用于單一維度的數據集,即每個數據點只包含兩個值,柱狀圖能夠直觀反映數據值大小的差異,但由于數據點之間存在的空間空隙等原因,難以清晰反映數據高低走向且柱狀圖只能夠容納較小規模的數據集。相較于柱狀圖,折線圖除了同樣只能容納較小規模數據集的特點,在表現數據浮動趨勢上具有極大優勢,人們很容易通過折線發掘數據走向。餅圖則是指以圓形為基礎針對數據進行變化涉及的數據可視化設計方法,針對需要表現不同數據占比的情況下使用,但難以精準表現數據體量。雷達圖適用于多維數據,但最多只能容納六個維度,否則肉眼易對復雜的圖形走向感到迷惑。雷達圖能夠較好地表現出在一個數據及之中不同數據的程度占比,被大量應用在商業、游戲、教學等領域,但雷達圖可視化設計方法具有一定的瀏覽門檻,在用戶對其不夠熟悉的情況下,難以第一時間感知到可視化設計想要傳達的信息。

除了上述介紹的幾種主流可視化設計方法,另外還有散點圖、地圖、盒須圖、熱力圖、關系圖、路徑圖、樹圖等許多適合不同場景的設計方法。但這些可視化方法都是基于二維平面誕生的。隨著3D技術的發展,3D數據可視化開始嶄露頭角,并以傳統二維數據可視化設計環境為溫床開始了新一輪的設計改革。例如,針對“地圖”的可視化設計方法,設計人員將地圖進行三維建模,這樣人們就不必局限于傳統二維地球可視化設計方法只能觀察某一地區相關數據的缺陷,而是能站在全局的角度,自由選擇想要仔細觀察的數據節點。柱狀圖也是如此,設計人員對柱狀圖進行三維建模,將原本的二維數據轉化為擁有x、y、z三個維度的立體可視化設計,從而使其能容納更多的數據維度與體量。

同時,數據總量的飛速增長成為數據可視化設計面臨的一大難題:人類有史以來的數據總量每過18個月就會翻一番:2004年,全球數據總量為30EB,2006年則達到了161EB,2017年成為了驚人的7900EB,預計至2020年,數據總量將突破35000EB。由于空間不足、交互方式單一等原因,如果繼續依賴傳統二維屏幕為載體的數據可視化設計,想要對如此龐大體量的數據進行規律、特征的解讀與研究難如登天。這一難點,隨著虛擬現實技術的發展及數據可視化設計在虛擬現實空間中的展露頭角,虛擬現實空間中的數據可視化設計又將產生巨大變革,下文將對這一設計變革進行較為詳實的分析。

二、數據可視化在虛擬現實環境中的設計研究

(一)虛擬現實的概念與發展

虛擬現實,又稱靈境技術,最初發展與20世紀。虛擬現實技術(VR)是一種可以創建和體驗虛擬世界的計算機仿真系統,它利用計算機生成一種模擬環境,使用戶沉浸到該環境中。

虛擬現實空間具有沉浸性、交互性、多感知性、構想性、自主性五大特性。其中,沉浸性、交互性、多感知性最能夠體現虛擬現實空間的特點。沉浸性指的是讓用戶成為空間的一分子,全身心地投入在對虛擬空間的感知之中。人們對虛擬現實空間中的一切刺激具有與生俱來的思維共鳴的能力,而專注的精神也能進一步深化這種沉浸感。交互性指的是用戶在虛擬現實空間中可以以多種通道與空間或者空間內的事物進行交互,人們通常稱其為多通道交互。用戶可以通過觸覺、嗅覺、聽覺、語音系統等方式在虛擬現實空間中進行交互,豐富的交互方式也令虛擬現實空間帶來的質感更為真實與自然。多感知性指虛擬現實空間中的聽覺,觸覺、嗅覺等感知方式互相融合,共同協助用戶在虛擬現實環境中自然交互。理想的虛擬現實技術應該具有一切人所具有的感知功能,但由于目前技術發展的局限性,多數虛擬現實空間所具有的感知功能只有視覺、聽覺、觸覺、運動等。

目前,虛擬現實技術較為廣泛的應用于設計、教育、影視、醫學、軍事、航空航天等領域,并有著相當突出的表現,例如在室內設計中,設計師可以將虛擬現實技術與室內設計相結合,將布局、陳列、物件等現實中的室內設計制作成為一個栩栩如生的虛擬空間,不僅能夠讓設計師對作品有著更全面真實的感官,從而更好地修正設計作品,在實際商業運用中,也能夠讓客戶直觀、全面地感知到設計作品本身的樣貌與風格,比起復雜枯燥的圖紙更易理解、觀感更好,效率也更高。

(二)虛擬現實環境中的數據可視化設計

相較于國內,國外的虛擬現實數據可視化設計發展時間更為久遠,發展度也較領先。

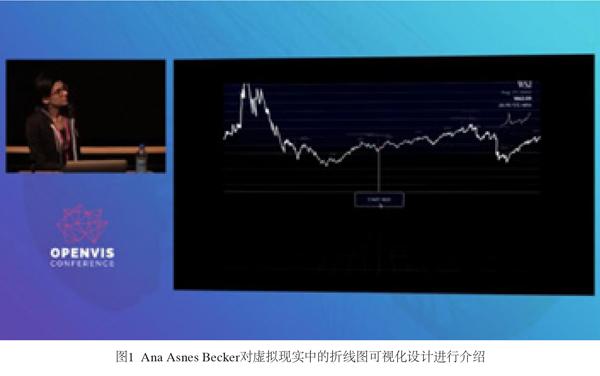

Ana Asnes Becker及她的數據可視化團隊在OPENVIS CONFERENCE大會上對其團隊的虛擬現實數據可視化設計進行了較為詳盡的介紹。Ana Asnes Becker以折線圖可視化設計為基礎,在虛擬現實空間繪制了某大數據的折線圖可視化,與傳統折線圖可視化設計不同的是,觀看者不再是從整體的、平面的角度去接收數據信息,而是在緊貼折線圖的位置設計了一個“視角”,讓人們能夠身處于折線圖之上,再以折線圖為“軌跡”,緩緩推進視角,將折線圖與“過山車”的概念相融合,將用戶轉變為處于折線圖過山車上的“游玩者”,隨著數據值的大小的高低變化,人們在折線圖上體驗了一把高空俯沖、慢速上坡、平緩前進,仿佛置身于真實的過山車項目中。隨著行進位置的數據信息的不斷改變,用戶可以看到相關的數據年份及數據關鍵詞,從而結合自身感官更全面理解數據,如圖1所示。對這樣設計可視化內容的理由,團隊解釋道:我們想要改變傳統上人們觀看數據可視化設計的視角與方式。人們在陡峭的地方會讓人感到危險,平緩的地形讓人感到平靜,基于這種情緒上感知的數據可視化設計,能夠讓人們對數據的變化有著更深刻的認識,每一次數據的走向變化對用戶而言不再是冰冷的信息傳達,而是化作一種體驗融入用戶情緒,使用戶對傳達的數據信息有印象深刻的體驗,從而更好地理解數據。Ana Asnes Becker團隊將折線圖數據可視化設計與虛擬現實空間相結合,在虛擬現實的多維空間基礎之上構建可視化設計,將數據傳達轉變為數據體驗是一種大膽新穎的嘗試,但筆者認為,在實際設計項目中也應考慮到制作成本與收益之間的比例是否恰當,避免“形式大于內容”的設計。

美國數據可視化分析公司Looker在產品lookVR中對虛擬現實數據可視化形式進行了大膽實踐,以柱狀圖為可視化設計基礎,讓柱狀圖成為一座座“山”,用戶通過佩戴VR眼鏡與操作手柄能夠想上攀爬,并最終站在柱狀圖頂部俯瞰可視化全局內容,體驗“一覽眾山小”的感覺,如圖2所示。因為不同體量數據的攀爬與登頂感受是不同的,所以人們能夠在獲得獨特體驗的同時更深刻理解數據概念。如同虛擬現實可視化軟件DeathTools創始人AliEslami所說,“人類難以從字面或圖形理解較大體量的數據。例如1、2、14、20、50我們常常遇到,所以會理性地對它們形成一種思維模式。但是當人們遇到1000、10000、20000時,數字的概念化會越來越難”。這正是lookVR的“攀巖游戲設計”改變、解決的問題。除了“攀巖游戲”,Look VR還能實現不同可視化內容的調出與關閉,與對其進行縮放或改變觀察角度以便觀察各個數據節點的細節的交互操作。另外,用戶還可以在立體柱狀圖之間自由行走,選擇想要的觀察的角度;能夠按照自身需求對想要觀察的數據進行選擇、跳轉,突出顯示某一節點或深入觀察某一部分數據。

LookVR與Ana Asnes Becker團隊都將可視化設計由“數據傳達”轉變為“數據體驗”的道路上向前推進了一步,這是虛擬現實數據可視化設計的一種新穎思路,而Adobe公司最近推出的名為Project Newview的虛擬現實數據可視化應用程序,如圖3所示。似乎為數據可視化設計的未來發展指明了一條更清晰的道路:設計師通過在虛擬現實環境中建立了以柱形圖為可基礎的可視化設計,以矩形方陣的形式將分散的柱狀圖組合在一起,完成了基于各個國家的各類商業占比數據分布的數據可視化模型,它能夠對Adobe公司的業務和營銷數據進行可視化呈現。

用戶可以通過軟件內置的智能語音助手Sensei進行實時語音交互,可通過佩戴手部可穿戴設備進行手勢識別從而與可視化設計進行互動,也可以旋轉可視化模型來選取想要的觀察角度,還能夠自由與各個節點是數據交互,調出某一節點數據的詳細可視化信息來滿足不同的數據內容瀏覽需要,內置人工智能也滿足了數據的分析與提取需求。值得一提的是,Project Newview將社交元素與數據可視化設計相融合,每個用戶都擁有一個獨一無二的虛擬形象,通過手部可穿戴設備的佩戴,將手部動作復刻進入虛擬現實環境,從而與數據或其他用戶互動。用戶可以自行選擇想要協同操作的其他用戶,滿足了多人同時在線對可視化內容進行操作的需求。

相較于傳統的二維屏幕柱狀圖可視化設計呈現,Project Newview極大程度發揮了虛擬現實空間的優勢:容納了更多數據維度,更有沉浸感與參與感,實現了智能語音助手、人工智能、可穿戴設備、社交元素的齊頭并進,不論是在數據呈現還是用戶體驗上,Project Newview都達到了傳統二維可視化設計難以達到的效果,從這個角度來看,未來的可視化設計也許不僅僅是圖形設計本身,而是融合了多種數碼技術或藝術的綜合體,而這也是科技發展大背景下的必然趨勢。

三、數據可視化在虛擬現實環境中的設計展望

筆者認為,截止目前,各大設計公司在虛擬現實數據可視化中的設計思路更多的是如何將數據可視化的側重點由數據傳達轉變為數據體驗,將想要傳達的數據信息內化成人們情緒、感知的一部分。

例如Ana Asnes Becker團隊與LookVR團隊所做的可視化設計,這類設計較為成功的地方是變革了傳統數據可視化的數據傳達模式,即改變人們花費腦力去閱讀、分析數據可視化設計傳達的信息,而是讓人們成為可視化設計內容的參與者或身臨其境的感知者。它改變了人們對于數據可視化內容的情感,但就長久來看,并不是數據可視化設計的未來走向,因為人們在花費了相當多的時間后只獲得了及其少量的有效數據信息,大部分時間都耗費在“體驗”過程之中,這就與數據可視化設計的初衷相違背了。

數據可視化的目的始終是以一種更形象、更易感知的設計形式來幫助人們挖掘數據內涵,能夠從實處幫助人們高效解決問題。因此,筆者認為Project Newview的出現為未來虛擬現實可視化設計指引了一條可能的道路:在充分發揮虛擬現實的空間特點、多通道感知等優勢的基礎之上,挖掘更多潛在的與可視化設計內容適配的交互形式如智能語音助手、手勢識別、眼球追蹤、團隊協作等,從而在有限的空間里清晰、準確傳達更多維度的數據。未來的可視化設計應是融合了多種數碼技術與藝術的綜合體。同時,虛擬現實數據可視化目前面臨的問題也不容忽視。由于目前虛擬現實頭顯的視野仍較為狹窄等原因,人們需要不斷變化面向來改變畫面,這極易引起惡心等生理上的不適,對可視化體驗造成了較大的負面影響。另外,頭顯與顯示器的匹配度不高也可能會導致某個像素的數據點在虛擬現實中丟失,這也會成為用戶觀察數據的障礙之一。

最后,需要肯定的是虛擬現實數據可視化研究在未來極大的發展潛力,但研究人員需避免形式大于內容的單純“炫技”,而是應從用戶體驗與數據特點的角度出發,提供人們真正需要的可視化設計。

參考文獻

[1]周越,王博.虛擬現實展示設計在文化傳播中的應用與發展研究[J].設計,2017,21:122-123.

[2]孫品一,周峰.探討大數據時代下的數據可視化[J].設計,2016,7:136-137.

[3]李金濤著,信息可視化設計[M].北京:人民郵電出版社,2016.

[4]周寧著,信息可視化與知識檢索[M].北京:科學出版社,2005.

[5][美]蘇克等著,朱建秋等譯.可視化數據挖掘[M].北京:電子工業出版社,2004.

[6][美]托比.西格蘭、杰夫.哈默巴赫著,祝洪凱等譯,數據之美[M].北京:機械工業出版社,2010.

[7][美]邱南森著,張伸譯,數據之美:一本書學會可視化設計[M].北京:中國人民大學出版社,2014.