鄉村醫生的尷尬境況

汪徐秋林 方詩琪

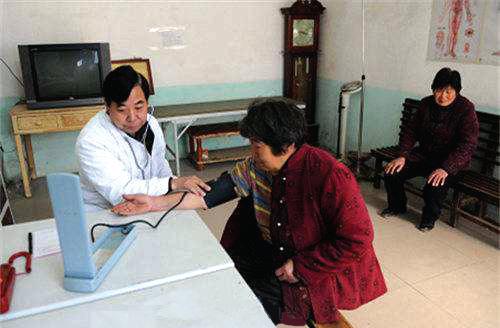

一邊是治病救人的公眾贊譽,一邊是“后繼無人”的普遍擔憂,鄉村醫生這個群體,在“是農、是醫還是商”的身份尷尬中,已經走過60多年。偏偏也就是這一群體,過去幾十年一直扮演著我國基層農村數億人口“健康守門人”的角色——無論他們的編制、待遇、技能,還是傳承,都處在變與不變之中。

穿上白大褂,鄉村醫生有榮譽,有自豪,也有為難;脫下工作服,他們是父母,是子女,也是街坊鄰居。“當鄉村醫生,身份不變,收入不多,現在年輕人愿意做的,已經非常非常少。”擁有50多年行醫經驗,一直以來都在關心村醫群體和農村基層醫療發展的全國人大代表、河南省通許縣大崗鄉蘇劉莊村村醫馬文芳這樣對記者說。

收入低,任務重

在云南省瀾滄縣和貴州省習水縣,無論是性格、年齡、家庭,還是從業路徑,姚芳、張惠仙、羅曼雪、鐘懷良4人各有故事,但有一點相同,他們都是鄉村醫生。

經過近3年培訓,姚芳于1995年開始在云南省瀾滄縣拉祜族自治縣東回鎮鄉鎮衛生院工作,3年后她回到班利村當一名村醫。在此之前,3000多人的班利村沒有衛生室。姚芳來了之后,就在家里給鄉親看病。

張惠仙的父親在她小時候因缺醫少藥去世,母親一直希望她能夠當醫生。1999年,她開始在瀾滄縣酒井鄉巖因村當村醫。直到2017年8月,因為家中老人生病無暇照料,一時心生去意的她叫回了藥劑專業畢業的外甥女鐘麗萍,這個2000多人的村莊才有了第二名村醫。

羅曼雪的父親不識字,在貴州省習水縣東皇鎮白坭村,靠給人抓中藥看病當了50年“赤腳醫生”。羅曼雪長大后留在父親身邊,行醫18年來,她通過成人高考取得大專文憑、獲得了習水縣衛生部門組織的鄉村醫生資質考試,還考取了國家“執業(助理)醫師”資格證,成了白坭村衛生室的負責人。整個習水縣518名鄉村醫生,擁有“執業(助理)醫師”的人數為39人。

曾經在部隊里當過軍醫的鐘懷良,退休前擔任習水縣二郎鎮衛生院的院長。2013年,他回到出生長大的二郎鎮二郎村,在弟弟開辦的村衛生室里當一名村醫。

這4位鄉村醫生中,姚芳是瀾滄縣政協委員,張惠仙當了10年普爾市人大代表,羅曼雪是“2017年貴州省最美鄉村醫生”,鐘懷良則兩次獲得習水縣“優秀共產黨員”稱號。

在談起村醫給村民帶來的便利時,他們4人自豪滿滿,即便當下許多年輕人不會再把村醫當成自己的職業選擇。然而,一個又一個現實的問題擺在他們面前:收入低、任務重、要求高,無養老保障。

村醫從業20年、2017年獲得云南省最美“健康守門人”、班利村婦女主任、收入在當地村醫中居較高水平的姚芳告訴記者:“我愛這份職業,我的孩子在大學也學醫。”但當被問起是否希望孩子也接班當村醫時,她輕輕搖了搖頭。

“其實現在的收入要比當年好多了。”姚芳回憶,“剛回到班利村時,我當村醫,每個月收入只有幾百元。”班利村所在的云南省瀾滄縣是國家級貧困縣。回到班利村的前10年,因為收入太低,姚芳經常幫村里人家殺豬,以補貼家用。在當地村民看來,殺豬是男人才有力氣做的事。

“直到我家里的經濟情況逐漸變好,才開始專心做醫生。現在每個月收入多的能達到5000元。”姚芳說。

現在,鄉村醫生的收入主要由縣財政撥發的工資、基本醫藥補助、公共衛生服務費和診療費等4部分組成。目前,云南省各個縣,每月為鄉村醫生撥發500元基本工資和300元的基本醫藥補助,診療費是鄉村醫生給村民看病所得的收入。國家規定的每名村醫每年55元的人均基本公共衛生服務經費補助,則由鄉鎮衛生院考核服務質量后按比例撥發。

在離云南瀾滄縣1000公里外的貴州省習水縣,村醫們的待遇也不樂觀。同樣作為國家級貧困縣,習水縣村醫平均年收入為4萬元,其中最低為2萬元,最高近8萬元。

瀾滄縣衛計局副局長孫忠澤告訴記者,村醫的收入與診療技術、服務人群,以及居住地有關。診療技術高,看病村民多,診療費就多;基本公共衛生服務的人群廣,得到的補助也多,如給貧困戶體檢一次可得到補貼12元;村民居住較為集中,一定時間內能服務到的村民多,收入也就相應多。

診療之外,占據村醫大部分時間精力的,還包括基本公共衛生服務中為村民建檔立卡、收集匯集資料的工作。記者在貴州習水縣寨壩鎮衛生院采訪時發現,村醫為村民建檔需要填寫5張表,每一張表均由手寫完成。若以一個村3000人計算,一個衛生室2名村醫,每人每年需要填寫7500張表格。這些表格每年需同步更新,壓縮了診療時間,村醫的收入也隨之被限制。

據云南瀾滄縣衛計局有關負責人介紹:“國家下發的基本公共衛生服務費,包括診療費和儀器費。村衛生室的儀器使用較少,結合村醫的服務能力,他們實際能拿到的服務費,按照實際服務人數來算,在40%左右。”

“我這收入看上去挺高,但實在太辛苦。”姚芳說。

普遍沒有養老保險

收入之外,村醫長期沒有養老保險的情況仍普遍存在。

將村醫納入城鎮職工養老體系的想法,在政策制定層面早有設計。2010年,衛生部辦公廳《關于推進鄉村衛生服務一體化管理的意見》中提出:“鄉村醫生在暫不改變農民身份的前提下實行聘用制,并在村衛生室執業,鄉村醫生的業務收入、社會保障和村衛生室的資產納入鄉鎮衛生院統一管理。”但全國各地在村醫養老的問題上,一直沒有形成統一標準,村醫的待遇相差也較大。

2018年8月,國家衛健委在回應各地解決村醫養老的問題中表示,村醫養老主要有3種解決方式:江蘇、浙江等地,將村醫納入城鎮職工養老保險;河北、山東等地,按村醫每工作1年每月15—20元的標準給予年資補助;廣東對已離崗老年村醫,按每人每月700—900元的標準給予補助;安徽、河南等地,按每人每月300元的標準補助。

云南瀾滄縣,則是由縣財政每年拿出一部分錢,為所有村醫購買每年每人500元的農村養老保險。這樣,每名村醫60歲后就能領到每月100多元的養老金。前些年,姚芳的村衛生室因為服務人群多,破例被吸收成為東回鎮衛生院分院后,她和衛生室另一位村醫的養老保險就由東回鎮衛生院承擔。但同處一縣的村醫張惠仙、鐘麗萍,則還是按照農村標準來繳納。

在貴州習水,由于羅曼雪是村衛生室的負責人,東皇鎮衛生院從3年前開始替她每月繳納城鎮職工養老保險;鐘懷良作為曾經二郎鎮衛生院的院長,也能夠領到退休金。但習水縣更多村醫,包括羅曼雪的父親和鐘懷良的弟弟,就沒有這樣的待遇,甚至沒有養老保險。

村醫無養老、無編制的尷尬,在全國各地都普遍存在。2018年10月,甘肅省衛計委在《關于進一步完善鄉村醫療機構一體化管理工作的通知》文件中提出:“所有村醫與鄉鎮衛生院簽訂聘用勞動合同,身份由個體轉變為鄉鎮衛生院臨聘職工”,同時要求“為符合條件的在崗村衛生室從業人員,購買企業職工養老保險,解決在崗村醫養老待遇”。

這份文件向社會公開后,一度在鄉村醫生群體中得到很大關注。對于其他省份解決鄉村醫生編制問題的先行先試,云南瀾滄縣衛計局副局長孫忠澤算了這樣一筆賬:作為國家級貧困縣,如果要與全縣359名鄉村醫生簽訂勞動合同,縣財政就要多支出600萬,“這筆錢怎么出?”瀾滄縣第二人民醫院院長寧有聰也向記者表示,與鄉村醫生簽訂合同,會擔心他們對“雇傭期限”“臨時聘用”產生顧慮。“此前沒有簽過合同的鄉村醫生,看到有服務期限的合同,如果擔心到期后醫院不再聘用自己,應該怎么解釋?”

人員不足,梯隊斷層

在農村,“缺了鄉村醫生,還真不行。”云南瀾滄縣第二人民醫院院長寧有聰說。

為緩解基層農村醫療體系薄弱的問題,原國家衛計委在《關于做實做好2017年家庭醫生簽約服務工作的通知》中提出:“基層醫療衛生機構,要優先遴選業務能力強、有一定群眾基礎的全科醫生、護士等衛生技術人員,組成家庭醫生團隊,在不具備條件的農村地區,可遴選符合服務能力要求的鄉村醫生,與鄉鎮衛生院臨床醫生組建服務團隊。”“家庭醫生”作為醫改中“強基層”的實施方案之一,也被層層推進到了基層。

寧有聰所在的瀾滄縣第二人民醫院,同時加掛著瀾滄縣上允鎮中心衛生院的牌子。瀾滄縣北部面積大、人口多,其中的上允鎮管轄著11個行政村。2017年后,上允鎮中心衛生院升格為瀾滄縣第二人民醫院,成為縣城北部規模最大的醫院,服務覆蓋著瀾滄縣北部5個鎮的80萬人口。

自2017年開始,寧有聰所在醫院派出公共衛生科、臨床醫生及11個行政村的村醫,組成一支35人的家庭醫生團隊,完成村民健康的簽約服務。“農村的服務半徑太大,最遠的村莊離我們90公里,平均下來也有50公里,上門成本實在太大。”寧有聰說。

而在貴州習水縣的寨壩鎮衛生院,時任院長曹正權同樣認可“家庭醫生”是將鄉鎮衛生院醫療力量派駐農村基層的重要辦法之一。曹正權介紹,寨壩鎮衛生院2017年開始將全醫院70多人的醫療隊伍,編成13個醫療小隊,同鎮內12個村的村醫一起,組建家庭醫生醫療小組,在完成村民走訪的同時,也對覆蓋的簽約服務對象進行建檔和診療。“能力和知識儲備的薄弱,村醫在這一過程中能做的并不多,所以這里大部分工作是由鎮衛生院工作人員來承擔。”曹正權說。面對記者有關時間和投入的追問,他也坦言,鎮衛生院組建的醫療小組,可利用的時間僅僅是周末,走訪中的所有投入,都來自于鎮衛生院的自有資金。這就導致,鎮衛生院工作人員非常繁忙。

作為村醫,也是家庭醫生隊伍的直接管理部門,鄉鎮衛生院擔心的不僅是村醫群體診療能力的欠缺,還有該隊伍普遍存在的人員不足和梯隊斷層。

原國家衛計委曾在《村衛生室管理辦法(試行)》中提出,“根據轄區服務人口、農村居民醫療衛生服務現狀和預期需求以及地理條件等因素,原則上按照每千服務人口不低于1名的比例配備村衛生室人員。”但記者在走訪的5個村莊中發現,在村衛生室的人員配備上,當地沒有一個村莊能夠達到此標準。按照服務群體規模,云南瀾滄縣本應該有497名村醫,但是目前在職的只有359名。孫忠澤說,“太難招了,很少人愿意當村醫。”貴州習水縣二郎鎮衛生院副院長胥明先同樣表示,現在年輕人愿意做村醫的實在太少。

記者調查了解到,云南瀾滄縣目前有155個村衛生室,359名鄉村醫生,其中35歲以下170人,35-50歲128人,50歲以上61人。這些人當中,具有小學/初中文化39人,高中/中專文化281人,大專文化39人;具有執業(助理)醫師資格的僅1人。 而貴州習水縣目前有432個村衛生室,518名鄉村醫生,其中35歲以下比例為13%,35-50歲占比57%,50歲以上占比30%,整個縣持有執業(助理)醫師資格的村醫為39人。

2018年5月,云南省在新進入鄉村醫生的準入考試上,采取了全省統一的考試標準。在這之前,瀾滄縣的村醫候選人,經由村委會、衛生院、鄉鎮政府推薦,報縣衛計局批準并在鄉鎮衛生院培訓后,由縣衛計局統一組織考試、體檢,通過后便可在該村衛生室行醫。按照新方法施行后,村醫新準入人員在網絡上統一注冊、學習、考試,待合格后注冊成為鄉村醫生。結果半年多過去了,瀾滄縣還沒有一人能通過考試。

2017年,因家里老人生病心生去意的張惠仙,叫回了在瀾滄縣禁毒大隊上班的外甥女鐘麗萍。鐘麗萍2014年從普洱市衛生學校藥劑專業畢業,“全班60個同學,畢業后有留在城市去藥房的,有不干醫生護理去打工的,當村醫的包括我在內,2人。”她說。

改變鄉村醫生的生存現狀,關系到數億農村常駐人口的日常醫療保障

全國人大代表、河南省通許縣大崗鄉蘇劉莊村村醫馬文芳,曾自費調研過河南、山東、湖南3省18個縣的100多位村醫,他坦言:“由于待遇、編制、養老各種障礙,幾乎沒有年輕人愿意做村醫。”

面對鄉村醫生存在的問題,首都醫科大學的學者王曉燕、彭迎春和呂兆豐,曾在學術論文中分析道,由“赤腳醫生”向鄉村醫生轉化的歷史遺留、縣鄉村三級醫療衛生服務的制度不完善、財政補助不足、農村醫療人才培養模式欠缺、人才吸引機制落后等,是造成鄉村醫生現狀的主要原因。

2011年,時任國家衛生部部長陳竺在接受媒體訪問時曾說,從中國現階段的國情看,鄉村醫生隊伍將長期為農民群眾服務。“深化醫改五項重點工作離不開他們,農民群眾離不開他們。”

馬文芳2017年一整年行醫的收入,算下來每個月平均1490多元。“我今年68歲,還能干。但是等我干不動的時候,又怎么辦呢?”馬文芳在接受記者采訪時反問記者,“誰愿意來?誰想來?”多年來,馬文芳一直在呼吁,不改變鄉村醫生的生存現狀,鄉村醫生這一群體將面臨后繼無人的局面。

而農村基層醫療體系的薄弱和相互掣肘背后直接影響的,將是全國農村地區5.76億常住人口,尤其是農村貧困地區常住人口的日常醫療保障。

雖有困難,云南瀾滄縣的村醫姚芳,仍然會召集一群村醫來到衛生室一起討論工作。貴州習水的村醫羅曼雪依然會大部分時間住在白坭村衛生室,同時把孩子留在習水縣城接受教育;鐘懷良在談起同樣在鄉鎮衛生院上班的兒子時,一臉自豪。而張惠仙和從衛校畢業的鐘麗萍,仍然會在夜里走過村衛生室門前泥濘的路,到村民家中給人看病。