絲綢之路上的橫笛及其東漸

周菁葆

內容提要:絲綢之路上的笛子有兩種演奏形式,即豎吹和橫吹。湖北隨縣曾侯墓雖然出土了一種橫吹形式的樂器,但它叫“篪”,與我們所說的橫笛并不是同一種樂器。橫笛的真正發源地是在印度,雕刻橫笛的最早圖像出現在公元一百年前后,但是實際在印度流行應該更早。橫笛隨著佛教的東漸而傳入中亞和闐地區,之后在西域廣為流傳。橫笛傳入朝鮮的時間大概在公元4世紀,日本的橫笛則是從朝鮮傳入的。

關于橫笛的源流問題。我國已故著名的音樂史學家沈知白先生在他的《中國古代音樂史綱要》一書中寫道:“漢時橫吹就是橫笛。這是鼓吹樂中的一個重要樂器,從西域傳來。”①

張曲波先生在《篪笛考辨》一文中說:“我覺得持笛是從西域傳來的觀點。實際上等于否定了我國原來就存在笛的這一可能性,缺乏對漢以前音樂史料的研究和分析,所下的結論是欠妥的。”方建軍先生在《先漢笛子初研》一文中也說:“關于笛子的起源,以前有人主張西來說,主要依據文獻記載而認為笛子由西域傳入,與張騫出使西域有關。——顯然西來說無法成立。”②

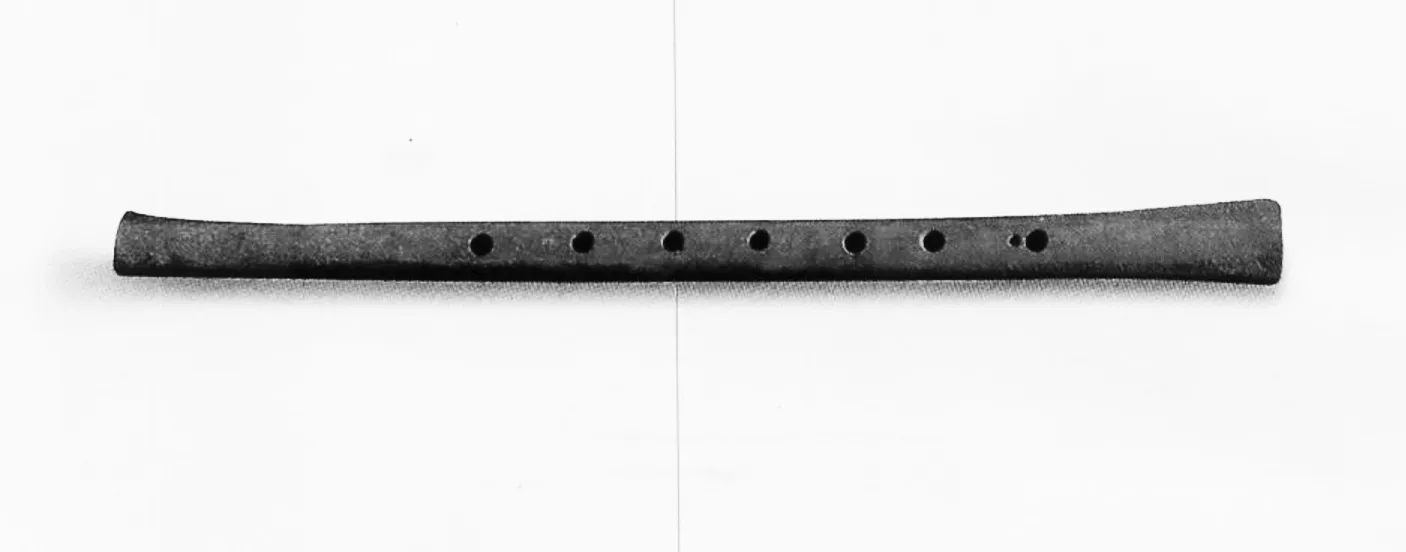

筆者認為沈知白先生的觀點是可以成立的。首先我們應該清楚,笛有豎吹和橫吹兩種演奏形式。1978年出土于河南舞陽賈湖的骨笛是一種豎吹的笛子,距今已有九千年歷史。(見圖1)

圖1 河南舞陽賈湖出土的骨笛

雖然1978年在湖北隨縣曾侯乙墓出土有一種橫吹形式的樂器,但它叫“篪”,與我們所說的橫笛并不是一樣的樂器。

“橫吹”之為器,其名初見之于《晉書·樂志》記載:“胡角者,本以應胡笳之聲,后漸用之橫吹,有雙角,即胡樂也。張博望入西域傳其法于西京,惟得《摩訶兜勒》一曲,奉延年因胡曲更造新聲二十八解,乘輿以為武樂。后漢以給邊,和帝時萬人將軍得之。”

后人常以《晉書·樂志》的記載,作為“橫吹”在漢時由西域傳入中原的證據,但《晉書·樂志》并沒有具體言及“橫吹”其器的淵源。

東漢應邵《風俗通義·佚文》說:“京師有胡服、胡帳、胡床、胡箜篌、胡笛、胡舞。”

《后漢書·五行志》亦載:“靈帝好胡服、胡帳、胡床、胡坐、胡飯、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都貴戚皆竟為之。”

這里,提到了“胡笛”。但是,此所謂的“胡笛”,究竟是“羌笛”還是“橫吹”,尚未確知。

真正與“橫吹”有關的文獻,是《宋書·樂志》記載:“今有胡篪,出于胡吹,非雅器也。”

類似的記載,又見之于《舊唐書·音樂志》記載:“篪,吹孔有觜如酸棗。橫笛,小篪也。漢靈帝好胡笛,五胡亂華,石遵玩之不絕音。”這里,將“橫吹”與“篪”聯系了起來,又明言其為“胡篪”。筆者認為“胡笛”便是“橫吹”,但不是“胡篪”。古代文獻中的記載往往使人不得其解。

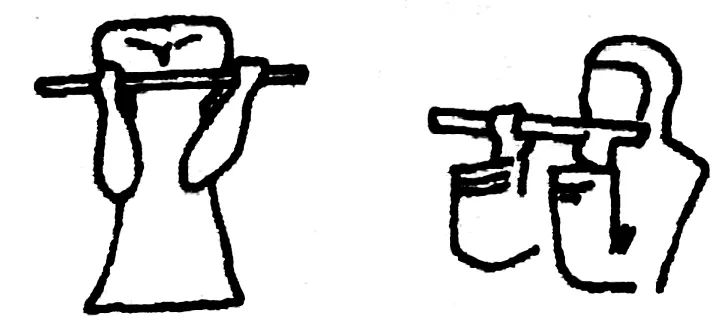

關于“篪”,1978年出土于湖北隨縣曾侯乙墓擂鼓墩一號墓中室有兩個實物。兩篪通體皆髹飾彩漆,以絢紋、變形菱紋、三角雷紋分段彩飾。篪與笛不同,其特點之一是,兩端的管口是封閉的,一端以自然竹節封閉,一端以物填塞。但是圖中的下篪尾部竹節被人為透空,已類似笛,因而在音色上,與兩端封閉的情況是不同的。(見圖2)其特點之二是,在管身的一側,近首端處有一吹孔,近尾端處有一出音孔,而在與之呈90度直角關系的管身另一側,卻有一個經刮削而成的長條形平面,上面開有并列的五個指孔。因此,篪的吹孔、出音孔與指孔不是在一個平面上,其吹奏方法是掌心向里,雙手執篪端平吹奏。③(見圖3)

圖2 曾侯乙墓出土的篪

圖3 古代篪的演奏方法

很顯然,這種雙手執篪端平吹奏,與我們所說的橫笛演奏是截然不同的,而且樂器形制也不同,橫笛兩端是空的,而篪兩端的管口是封閉的。古代文獻的記載并不能準確說明篪與橫笛的關系。湖北隨縣曾侯乙墓出土的篪與西域的橫笛并不一樣。我們現在所看見的橫笛應該是從西域傳入的。

《晉書·樂志》記載“張博望入西域傳其法于西京”則是非常可信的。張騫將橫笛與演奏方法傳入中原,豐富了中國樂器,以致后來古代中原人放棄了篪這種樂器,而普及了橫笛。

為了說明橫笛是從西域傳入的,我們來看西域石窟壁畫和出土文物中的樂器圖像。現存新疆克孜爾第38窟為龜茲石窟中典型的中心柱式洞窟,該窟繪畫精美,內容豐富,券頂菱格構圖內,交叉繪有本生故事與因緣故事圖,頗具特色。最引人注目的是主室兩壁上的“天宮伎樂”。20世紀初德國探險隊考察克孜爾石窟,見該窟繪有天宮伎樂,將該窟命名為“音樂家合唱洞”。從此譽滿海內外,日本人稱其為“樂天窟”。

該窟兩壁的壁畫由“說法圖”和“天宮伎樂圖”共同構成。天宮伎樂圖位于說法圖上方,每壁7組14人,兩壁合計14組28人。天宮伎樂表現的是佛教“天界”中天主帝釋天所轄的天宮中“勝景妙樂”和彌勒菩薩居住的“兜率天”內“競起歌舞”的歡娛景象。兩壁14組天宮伎樂排列順序,是根據佛教右旋禮佛觀像的原則,即從主尊佛的右側為始,繞中心柱經后室至佛左側為終。每組伎樂均由一男一女組成,膚色一棕一白。佛教藝術中天宮伎樂大都是現半身于天宮建筑上表演各種樂舞姿態,成為一種規范形式。

佛右壁第一組天宮伎樂圖中,男伎戴二珠冠,耳飾大耳環,手執一彈撥樂器,其形制很特殊,琴身很短,琴桿在上部。女伎頭戴花鬂,上身裸露,豐乳凸顯,雙手執橫笛吹奏,中指與無名指按音孔,食指蹺起,橫笛長約30厘米。(見圖4)

圖4 新疆克孜爾38窟中的吹笛壁畫(公元3—4世紀)

新疆和田約特干遺址出土有一陶片,系1900年英國斯坦因從和田約特干古城挖掘攜走的,刊布于斯坦因的《中亞和中國西部考察詳細報告》中。該殘陶片高12.0厘米、寬13.5厘米。陶片用浮雕刻出人物與圖案,然后燒制。陶片上部有兩塊長方形裝飾紋,下面是卷條珠紋邊飾,中部為兩個拱形龕楣,龕楣間有聯珠式圓形花飾。兩龕楣間有柱頭連接。下部為一條欄循。龕中間有兩位半身伎樂,一在擊打銅鈸,一在吹橫笛。樂器形態較為粗拙。內容似為天宮伎樂,可能為寺院某處的裝飾品。(見圖5)

圖5 新疆和田約特干遺址出土的吹笛陶片(公元4世紀)

新疆克孜爾第76窟為一方形洞窟,從繪畫風格、題材內容分析均屬早期洞窟。20世紀初德國探險隊考察該窟,并將壁畫大部剝去,同時命名該窟為“孔雀窟”。1988年中國考古工作者從該窟采集標本,進行碳14測定,其年代約為公元4世紀,與繪畫風格、題材內容的早期特征相合。76窟壁畫里伎樂形象較為豐富,是克孜爾反映音樂舞蹈內容的重要洞窟。

在76窟穹隆頂與四壁連接處的下披及四壁上部,繪有連續的天宮伎樂圖。天宮伎樂以佛或彌勒菩薩為中心,伎樂兩側排開,伎樂形象比較豐富,這是一幅展開圖。天宮上部為仿椽屋檐,下部為凹凸型欄臺,佛兩側各排列6身伎樂天人。

伎樂中有一位笛的伎樂天人立于欄循內,頭挽兩個大發髻,頭后垂下的長條帛帶裹身一周,在胯部右側打結,身穿胸衣,服飾十分別致。她手持橫笛,頭部右側,回眸顧盼,是一副邊吹奏邊舞蹈的婀娜姿態。(見圖6)

另一位吹橫笛的伎樂天人立于欄梔內,裸露上身,身上帛帶高揚,似在邊吹邊舞動身體。其左手食指翹起,中指按音孔,將笛管壓于掌心,右手食指與小指按音孔,中指、無名指握于掌心。整個畫面繪制得非常逼真。(見圖7)

圖6 新疆克孜爾第76窟中的吹笛壁畫(公元4世紀)

圖7 新疆克孜爾第76窟中每個的吹笛壁畫(公元4世紀)

新疆克孜爾第193窟為克孜爾石窟谷東區東端的洞窟,與第192、194窟組合成一個單元,似為一處石窟寺院。20世紀初,德國探險隊考察該窟并命名為“龍王窟”。該窟主室券頂左側壁繪因緣故事。位于佛左側有一身吹笛天人。天人頭戴寶冠,赤裸上身,著綠色裙褲。交腳而坐,回首望佛,雙手持一支橫笛,正欲吹奏。笛長約20厘米。(見圖8)

新疆柏孜克里克石窟位于吐魯番市東50公里的火焰山中木頭溝西岸,柏孜克里克石窟開鑿于公元5世紀,止于公元14世紀。系高昌地區規模最大、歷時最久的石窟。柏孜克里克石窟第16窟正壁為塑繪結合的“涅槃變”(佛涅槃泥塑像已毀)。佛涅槃像一側繪各國使臣舉哀圖,另一側繪外道婆羅門幸災樂禍、演奏樂器慶賀圖。婆羅門使用的樂器有曲項琵琶、大鼓、橫笛、篳篥和拍板。其中吹橫笛的婆羅門頭束高發髻,留長須。橫笛可見到一半,右手持橫笛上半部,大拇指托笛身,食指與小指抬起,中指與無名指按音孔,手指描繪得很細膩真實。(見圖9)

圖8 新疆克孜爾第193窟中的吹笛壁畫(公元7世紀)

圖9 新疆柏孜克里克第16窟中的吹笛壁畫(公元9世紀)

柏孜克里克第33窟與31窟為先后開鑿的洞窟,壁畫內容相同。年代約為公元9世紀。20世紀初日本大谷探險隊考察柏孜克里克石窟,剝走部分壁畫,這是其中的一幅。該圖發表于1915年《西域考古圖譜》。圖左上方為吹笛者,其頭盤花發,兩臂佩臂釧,雙手執橫笛吹奏,左手拇指托笛,食、中、無名指按孔,小指翹起。右手拇指托笛,中、無名指按孔。繪制得十分逼真。吹笛者的下方為一吹篳篥者,其口含管哨,手指按孔的姿態也非常生動。該圖畫面完整,繪制精細,為柏孜克里克石窟流失域外壁畫中的精品。(見圖10)

圖10 新疆柏孜克里克第33窟中的吹笛壁畫(公元9世紀)

古代可汗堡位于高昌古城中央偏北。周長約700米,堡內西北臺地存有土塔一座。塔周圍尚存佛寺等遺址,并殘存壁畫。可汗堡為回鶻王宮所在地。德國探險隊從可汗堡劫去的文物,刊布于格倫威德爾的《中國突厥故地的古代佛寺》中。可汗堡寺院的壁畫圖中有5身伎樂,這些伎樂頭戴三翅冠,身穿圓領長袍。下方有兩人呈坐姿演奏,一人彈豎箜篌,箜篌音箱長而寬厚,弦約見15根,左手不見,右手食指與中指在撥弦。第二人在彈琵琶,首部不清,應是曲項琵琶,尚可見覆面及3根弦。上方有三人立姿演奏,第一人吹尺八,尺八管身較長,可見線箍及音孔。第二人吹橫笛。第三人吹笙。從壁畫人物、形象與出土地址分析,此圖反映的為回鶻宮廷樂隊的情貌。(見圖11)

圖11 新疆高昌故城遺址出土的吹笛壁畫(公元10世紀)

新疆勝金口佛教寺院與石窟位于吐魯番東50公里的火焰山谷口,1902—1913年德國探險隊到此考察與發掘,劫去大量文物,此壁畫為其中之一。圖高1.18米,寬0.79米。資料刊布在勒克可出版的《火州》中。④

圖中高大的菩薩僅存半身,身上有環釧等佩飾,纏帛帶,手持一長桿大蓮花。菩薩右下側,在祥云中有一伎樂童子,頭上佩一獸形飾物,雙手執一琵琶在彈奏。琵琶頭部平直無軫,頸上有4柱和2孤柱,音箱面上開有月牙形音孔2個。與彈琵琶童子相對,即菩薩右下側,為一吹橫笛的伎樂童子,頭上亦有獸形飾物,光頭上僅留兩撮頭發。童子嘴正對吹口,雙手上下按指,神態十分逼真。(見圖12)

圖12 新疆勝金口佛寺遺址出土的吹笛壁畫(公元10世紀)

綜上所述,古代西域的壁畫和出土文物都證明橫笛在西域長期流傳,雖然壁畫年代上限是公元3—4世紀,但是橫笛出現在西域的歷史肯定要早得多。問題是橫笛究竟發源于何地?目前國內學術界對此尚沒有準確的研究報告。

方建軍先生在《先漢笛子初研》文中提到:“主外來說者,主要根據美索不達米亞烏爾古墓出土笛,而認為我國笛子是由兩河流域傳入的。”⑤實際上,美索不達米亞烏爾古墓并沒有出土笛。我們從伊拉克博物館館長蘇比·安韋爾·拉辛德為《圖片音樂史》寫的美索不達米亞音樂中沒有看到關于笛的記載,從該書圖片中也沒有看到笛的圖片資料。⑥

在埃及古王國時期倒是有關于笛子的記載,但是,從圖片資料來看,實際是豎吹的一種笛子,也就是伊斯蘭音樂中的“乃依”,與橫笛沒有什么關系。⑦(見圖13)

圖13 埃及古王國時期的豎笛

橫笛的發源地,筆者認為是在印度。印度的吠陀時代,人民就喜愛音樂,因此附屬于《娑摩吠陀》的有《干闥婆吠陀》,漢譯佛典中的干闥婆神(Gandharva),也就是音樂神。在古吠陀時代,印度人即具有勇猛快樂的人生觀,所以愛好游戲娛樂,在《梨俱吠陀》中,即記載著體操、斗羊、弓術、競技、唱歌、音樂、舞踴、野游等游戲。聲樂與器樂,在很早的吠陀時代,就已經并行了。當時的印度人所用的樂器有笛(Vana)、太鼓(Dundub.bi)、尾那(yina)等樂器。到佛教時代,樂器的種類,就更多了。如《妙法蓮華經·方便品第二》所記“簫、笛、琴、箜篌、琵琶、銅鐃鈸”等,俱見于印度石窟壁畫與雕刻中。

根據美國學者瓦爾特·考夫曼為《圖片音樂史》中纂寫的《古印度的音樂文化》記載:

婆羅多的那本大約成書于公元1世紀的《樂舞論》把古代印度人使用的樂器概括為四類,即體鳴樂器、膜鳴樂器、弦鳴樂器和氣鳴樂器。千百年來,這種分類基本上沒有變化,而在當今,它還構成了樂器學的基礎。庫特·薩克斯和莫里茨·霍恩博斯特爾于1914年提出的《樂器分類法》也是以這四種類型為出發點的。

我們從一些圖像上能發現古印度的氣鳴樂器,其中只有少量豎笛,但橫笛卻很多。根據《樂舞論》的記述,最重要的氣鳴樂器是一種竹制橫笛瓦姆沙(vamsa)。它也被稱作維努(venu),意為竹管。在吠陀文獻中,在所有被列入吹奏樂器的名稱中,出現得最多的是頓達齊尼(tundakini)。這大概也是一種木制或竹制的笛子。在古印度的一些圖像上,這種橫笛極為常見,遠比其他氣鳴樂器多見。在公元后的700年間,它的形狀、長度、直徑等都發生了變化。早先,它的外形像豎笛一樣比較短粗,而在500年之后,變得細長秀氣了,管腔也窄了。同時,吹孔的位置也有了變化。早先的吹孔開在管身長度的約三分之一處再靠中間些,而在阿旃陀壁畫上描繪的笛子吹孔則離管身的一端很近。

遺憾的是對指孔的研究毫無成果,因為根本看不清畫面上的指孔。既無法確定指孔的數目,也無法斷言指孔的間距。但這些笛子一定有指孔,并且毫無疑問是旋律樂器。有這樣一些畫面,上面各有兩位笛手,他們并排站立著演奏,看樣子,其手指的位置是一致的,好像在齊奏。還有多處畫面描繪的一些笛手都在運用一種獨特的指法。與此相反,在有些描繪古橫笛的畫面上,吹奏者只是平平常常地用手拿著笛,而無法表明他在使用指孔。當然,這種演奏姿勢的畫面也許只是某位不大注重細枝末節的雕刻家的作品。除了藝術音樂之外,在描繪牧人奏樂的畫面上還有一種顯然是五指孔的橫笛。吹奏者用右手手指堵上或敞開側面的開口,以此來改變音高。

瓦姆沙(vamsa)一般在劇團樂隊和其他類似的歌舞樂隊中使用,有關它的吹奏法,《樂舞論》有下述記載:竹笛的音程由二、三或四個微音程組成,它是用按半孔、震指和按全孔指法產生的。《樂舞論》還補充道:來回擺動笛子也能產生出其他音程。《樂舞論》對笛子的音色也作了很有意思的說明:依照傳統的說法,如果不吹顫音和尖銳之音,如果利用各種旋律線條和裝飾手法,如果遵循各種規則平緩地吹奏,該笛的音色是圓潤悅耳的。其聲音應該傳得很遠,應該美麗動聽、輕快和諧。⑧

瓦爾特·考夫曼博士的描述,是我們看到的關于橫笛的最完全最詳細的記載。不僅如此,該書中還有許多文物圖片來證實。從圖中我們驚奇地發現,有關橫笛的雕刻大多在南印度的阿馬拉瓦蒂,而不是在北印度的犍陀羅。

阿馬拉瓦蒂距今印度安得拉邦貢士爾縣城約29公里,早在孔雀王朝時代,阿育王便曾派遣佛教高僧摩訶提婆來此弘傳佛法。在阿馬拉瓦蒂及其附近的賈加雅佩塔、納加爾朱納康等地,都發現了佛教家堵波和毗訶羅的遺跡。

阿馬拉瓦蒂大塔的覆缽、基壇和圍欄上的裝飾浮雕,均系當地特產的白綠色石灰石雕刻。這些雕刻非屬一時之作,根據某些浮雕的巴利語銘文推斷,在年代和風格上大致可分為四個時期,即古風時期、過渡時期、成熟時期(亦稱圍欄時期)和風格化時期。成熟時期的阿馬拉瓦蒂雕刻,人物造型動態活潑,曲線柔美,被譽為“印度雕刻的最嬌艷、最纖秀的花朵”⑨。

我們發現有橫笛雕刻的最早圖像在第二期過渡時期,約在公元一百年或更早時間。此期作品是更換古風時期鑲嵌阿馬拉瓦蒂大塔覆缽的石板的浮雕,人物造型開始變得活潑柔軟,不再像古風時期那樣呆板僵硬。在此期甚至后期的阿馬拉瓦蒂浮雕中,有時以傳統的象征手法表現佛陀,有時又以寫實的人形刻畫佛陀。同時采用象征與寫實兩種表現佛陀的方式,大概說明當時南印度保守的小乘教派與革新的大乘教派處于并存、交錯或混雜的狀態。其橫笛雕刻的比較粗糙,演奏的手勢也不太清楚。(見圖14)

圖14 印度阿馬拉蒂石雕中的吹奏笛(公元1世紀)

第三期成熟時期約在150年至200年間。此期雕刻以阿馬拉瓦蒂大塔的圍欄浮雕為主,因此亦稱圍欄時期,遺存的浮雕數量最多,水平最佳。所雕刻的樂舞圖中獨舞者是在腰鼓和橫笛的伴奏下翩翩起舞。(見圖15)

圖15 印度阿馬拉蒂石雕中的樂舞(公元2世紀)

立柱和橫板上飾有多層環狀重瓣蓮花圓形浮雕,比巴爾胡特、桑奇的蓮花紋樣更為精美。圍欄外側的浮雕題材主要是本生故事和佛傳故事,以佛傳故事居多,佛陀亦兼有象征與寫實兩種表現方式。故事往往采用圓形浮雕刻畫,人物占據畫面的中心。此期浮雕的人物造型尤其是女性裸體修長、纖細而豐滿,肌肉柔韌,姿態靈活,或坐,或立,或臥,或彎曲,或舞蹈,或飛翔,都充滿了高度的彈性與優美的韻律。圖中橫笛與五弦琵琶和奏,似乎正在為裸體修長的舞者伴奏。此圖中橫笛雕刻的比較準確。(見圖16)

圖16 印度阿馬拉瓦蒂石雕中佛傳故事中的橫笛(公元2世紀)

笈多時代是印度佛教藝術的鼎盛時期。盡管當時佛教已隨著印度教的興盛而在印度本土日漸衰微,但在笈多王朝寬容的宗教政策庇護下,佛教哲學與佛教藝術仍然繼續向巔峰發展。類似石雕的笈多式佛陀立像,透明的通肩式僧衣更接近薩爾納特樣式的“裸體佛像”。銅鑄的僧衣也像玻璃般晶瑩明澈,在透明的薄衣完全顯露出佛陀修長勻稱、光滑純凈的身體,肚臍周圍與膝蓋部的肌膚尤具逼真的質感。神廟中的雕刻基本上是半裸,演奏橫笛者正與其他樂器一起為舞者伴奏。(見圖17)

圖17 印度奧朗迦巴德神廟中的樂舞雕刻(公元5世紀)

南亞印度的橫笛隨著佛教的東漸而傳入西域,首先傳入和闐地區,之后在西域廣為流傳。按晉代崔豹《古今注》:“橫吹,胡樂也。張博望入西域,傳其法于西京。唯得《摩訶兜勒》二曲,李延年因胡曲,更造新聲二十八解。”張騫二次出使西域(第一次為武帝建元二年,即公元前139年,第二次為元狩四年,即公元前119年)。當時西域民間可能已經有橫笛,不然張騫何能將橫笛“傳其法于西京”。

橫笛傳入中原的時間目前尚沒有文獻可考,但在北涼時期敦煌第275窟的壁畫里可見橫笛的描繪。在該窟北壁下方繪一供養人行列,均頭戴圓形高披帽幘,著交領窄袖長衫,腰束帶,下穿褲、烏靴,魚貫并列,虔誠向佛而立。每身均雙手執樂器吹奏,依次為兩大角、兩排簫、兩豎笛、兩橫笛。前后8身供養人,組成一吹管樂隊。(見圖18)

圖18 北涼時期敦煌275窟中的橫笛

在敦煌北魏時期的第254窟天宮伎樂與藥叉伎樂圖有橫笛的描繪。窟內主要內容為佛、菩薩、供養菩薩、千佛、佛說法圖及佛本生故事等,其中有關音樂形象的資料有天宮伎樂和藥叉等。天宮伎樂圖繪于四壁上方接近窟頂處,環窟一周,計有八十余身。南、北、西壁下方繪藥叉,總共數十身。

樂伎身軀修長,或袒露上身或斜披絡縮,披巾穿肘飛舞飄揚,下著裙,圓形項光,形象古樸優美。自西向東,第一身立于圓拱券門內,敲擊擔鼓。擔鼓黑色,一頭大一頭小,狀若小甕,置于胸前,雙手作有節奏的拍擊;第二身立于西面坡屋下,吹橫笛。橫笛細長,樂人左向昂首吹奏;第三身坐于圓拱券門內,演奏琵琶。琵琶音箱較寬,曲頸、四相,橫抱于懷,琴頭略朝下,左手扶頸按弦,右手輕輕彈撥。三身伎樂人手執不同的樂器,以不同的姿態和手勢演奏,自由舒展的動作和姿態各異的形體,表達出她們熟練的演奏技巧和演奏時的歡悅心情。(見圖19)

圖19 北魏時期敦煌254窟中的橫笛

在西魏時期的第285窟天宮伎樂圖中也有橫笛的描繪。該窟四壁上方所繪天宮伎樂,均各踞于并排彩繪的宮門欄墻券頂龕中,高髻寶冠,上身袒,下著裙,披巾穿肘飛揚。南壁上層人字披下方繪天宮伎樂19身,演奏樂器有排簫、阮咸琵琶、箜篌、橫笛等。北壁上層人字披下方繪天宮伎樂工8身,演奏樂器有橫笛、腰鼓、豎笛、琵琶等;東壁上方天宮伎樂14身,演奏樂器有橫笛、阮、檐鼓等。(見圖20)

圖20 西魏時期敦煌288窟中的橫笛

隋代時期的第390窟飛天伎樂圖中我們也看到橫笛。在該窟藻井正中,繪一盛開的圓蓮,圓蓮四周對稱各繪一朵小蓮花,藻井四角各繪一蓮花化生童子,均坐于蓮朵之上。外圍四坡垂幔下,繪伎樂飛天工6身,魚貫而列,自由翱翔于瑞云花雨的碧空之中。樂伎的長巾飄逸舒展,大有滿壁風動之感。畫面上眾樂伎或翩翩起舞,或乘興演奏。所持樂器計有箜篌、古箏、海螺、腰鼓、排簫、篳篥、直項琵琶、曲項琵琶、笙、橫笛等,很大程度上反映出隋代民間樂隊的規模和氣勢。(見圖21)

圖21 隋代敦煌390窟中的橫笛

唐貞觀十六年(642)第220窟樂舞圖中也可以看到橫笛。該窟平面呈近方形,覆斗式頂,窟內西壁開一龕。初唐開窟造像,中晚唐、五代、宋、清各代均有重繪或修繕之舉。窟內壁畫有數層之多,其繪畫內容,南壁為《阿彌陀經變》,北壁為《藥師經變》,為隋代以來比較突出的有大型樂舞的壁畫。其中北壁《藥師經變》下部的樂舞,是敦煌莫高窟壁畫中,規模最大,人數最多和最為壯觀的一組場面。其樂舞人數竟達32身之多,僅樂隊就由28人組成。樂人左、右分列,各持一種樂器,均踞坐于方毯之上,盡興為舞者伴奏。

畫面下方寬廣華麗的臺階下有一平臺,平臺上有舞伎4人,揚臂揮巾,翩翩起舞,大有“虹暈輕巾掣流電”,“左右旋轉不知疲”之意境。大型樂隊分列于平臺兩側,排列整齊,踞毯而坐為舞蹈伴奏。燃燈女點燃燈樹,滿壁金輝,鼓樂齊鳴,群情鼎沸,輝煌壯麗的天國歡樂景象油然而生。西側樂工15身,演奏樂器計有羯鼓、都曇鼓、橫笛、鼗鼓、答臘鼓、鑼、貝、拍板、豎箜篌、鈸、笙、篳篥、豎笛、拍板等。(見圖22)

圖22 初唐時期敦煌220窟中的橫笛

中唐時期橫笛運用的更廣泛,在第112窟的樂舞圖中有不少樂器描繪。北壁西側《報恩經變》中樂舞伎一鋪共9身,穿著華麗、神情自若的8身樂伎分列兩廂,呈方陣列坐于方毯之上奏樂。中間舞伎一身,提足舉臂,歡樂歌舞。如唐代詩人韋莊所謂的“滿耳笙歌滿眼花,滿檔珠翠勝吳娃”,是對當時現實社會中貴族生活的折射。8位樂伎中,左側樂工演奏的樂器有箏、琵琶、拍板、竽,右側樂工演奏的樂器為腰鼓、鼗鼓兼答臘鼓、拍板、橫笛。樂器精巧寫實,裝飾華貴。(見圖23)

圖23 中唐時期敦煌112窟中的橫笛

除壁畫外,甘肅酒泉西溝墓也出土音樂畫像磚,其中亦有橫笛的描繪,屬于隋末唐初時期。室內出土音樂畫像磚52塊,分吹管樂和彈撥樂兩類,分布在前、后室四壁的三、四、五、六各層畫面中。其音樂畫磚數量之多,居甘肅墓室音樂畫磚首位。第一類為吹管樂模印畫像磚,計12塊。畫面模印二男樂伎,頭戴儒士軟翅冠(通常稱為“幞頭”),二軟翅后飄,身著圓領窄袖長衣,腰緊束帶而不垂絲絳。左一人,屈膝側身跽痤,雙手執豎笛(簫)吹奏;右一人,盤膝端坐,雙手執橫笛吹奏。神情專注,體態自然。⑩(見圖24)

圖24 甘肅酒泉畫像磚中的橫笛

從甘肅的文物我們可以清楚了解,橫笛自北涼時期一直到唐代都在中原流行,已成為氣鳴樂器中非常重要的一種樂器。我們從九部樂中《西涼樂》的記載也可以看出:“鐘、磐、彈箏、縐箏、臥箜篌、豎箜篌、琵琶、五弦、笙、簫、大篳篥、豎小篳篥、橫笛、腰鼓、齊鼓、檐鼓、銅撥、貝等19種。”?

橫笛傳入朝鮮的時間大概在公元4世紀。在中國古代文獻中,“高句麗”與“高句驪”并用;北魏正始時期(504—508)又以“高麗”稱呼“高句麗”,后世沿用,因此高句麗時期傳入中國的伎樂通稱“高麗樂”。根據文獻記載,高句麗時期的樂器有36種,其中21種見于中國吉林集安通溝壁畫和朝鮮安岳(在今黃海道)的壁畫(約4世紀)。這些樂器中橫笛是從中國中原流傳過去的。在《北史》中,有高麗、百濟、新羅諸列傳。對高麗的記述有些是過去的正史中所未見的,如:“樂有五弦琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之屬。吹蘆以和曲。每年初聚戲濁水上。”?在朝鮮文獻《三國史記》中也同樣有這種記載。

日本的橫笛是從朝鮮傳入的,根據《日本書紀》的記載,是在453年。當時新羅派去80名樂人參加允恭天皇的喪儀,他們邊哭泣、邊奏樂歌舞。(見圖25)以后又有百濟樂(554年)、高麗樂的傳入。?(見圖26)

圖25 日本雅樂中的橫笛

圖26 日本歌舞伎中的橫笛

應該指出的是,現在新疆維吾爾族演奏的橫笛是把膜孔用膠布粘貼,古代西域的橫笛應該沒有膜孔,推想古代印度橫笛也是如此。(見圖27)

橫笛傳入中原后逐漸增加了膜孔,而時間大概在清代。因為明代文獻《三才圖會》中的笛子還沒有膜孔。到了清代,膜孔的記載就躍然而現了。光緒三十四年完稿的《辭源》“笛”目中說:“笛,竹制,左一孔為吹口,次孔加竹膜,右六孔皆上出,又謂之橫吹”。《清史稿·樂志》中也有膜孔的記述。看來,笛子到了清代已經發展定型了。

圖27 維吾爾人演奏的橫笛

注釋:

①沈知白:《中國古代音樂史綱要》,上海文藝出版社,1982。

②方建軍:《先漢笛子初研》,載《黃鐘》,1989年第3期。

③修海林、王子初:《看得見的樂器》,上海文藝出版社,2001,第32頁。王子初:《笛源發微》,載《中國音樂》,1988年第1期。

④王子初、霍旭初:《中國音樂文物大系·新疆卷》,大象出版社,1999。

⑤同注②。

⑥蘇比·安韋爾·拉辛德:《美索不達米亞的音樂文化》,載《圖片音樂史》,萊比錫出版社,1961。

⑦漢斯·希克:《古埃及的音樂文化》,載《圖片音樂史》,萊比錫出版社,1961。

⑧瓦爾特·考夫曼:《古印度的音樂文化》,載《圖片音樂史》,萊比錫出版社,1961。

⑨王鏞:《印度美術》,中國人民大學出版社,2010。王琳:《印度藝術》,河北教育出版社,2003。

⑩鄭汝中:《中國音樂文物大系·甘肅卷》,大象出版社,1998。

?[后晉]劉昫:《舊唐書》,中華書局,1975。

?[唐]李延壽:《北史》,中華書局,1971。

?《日本本記》卷13,風間書房,1964。